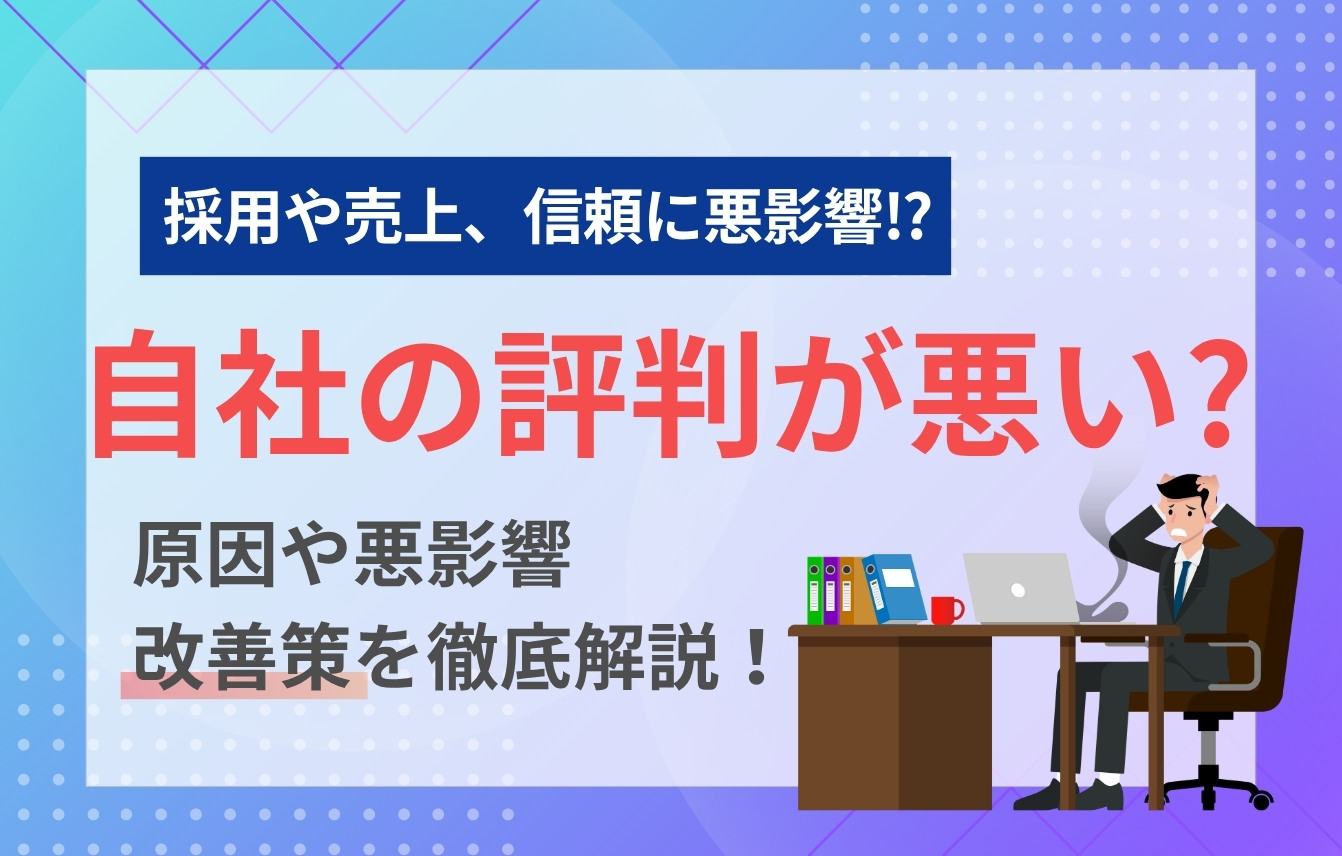

自社名を検索したときに「評判が悪い」「ブラック企業」といったネガティブなキーワードが表示された経験はありませんか?

こうした悪評は、求職者や取引先、顧客にマイナスの印象を与え、採用や売上、信頼に大きな影響を及ぼします。

評判が悪くなる背景には、社内体制や働き方の問題、顧客対応の不備、求人内容と実態の乖離など、さまざまな原因が潜んでいます。

本記事では、評判が悪くなる企業の特徴や具体的な原因、自社のネット評判を確認する方法、そして悪い印象を改善するための実践的な対策を詳しく解説します。

関連記事

・誹謗中傷対策を解説。被害の実例と訴える基準、削除方法、事前対策を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・サジェスト汚染対策完全ガイド Google、Yahoo、Bing対策

「サジェスト/関連ワードを非表示に」サジェスト対策の詳細はこちら

「悪質サイトの検索順位を下げる」逆SEO対策の詳細はこちら

コンテンツ目次

自分の会社の評判改善には「長期的な視点」が必要

会社の評判が悪くなっている状態を一時的な対応で覆すことは困難です。

ネガティブな投稿の削除や検索結果の調整といった表面的な対策だけでは、本質的な信頼回復にはつながりません。

企業イメージの改善には、短期的な処理と並行して、継続的かつ多面的な取り組みが求められます。

まず重要なのは、社内改革に本腰を入れることです。

働きやすい環境を整え、社員満足度を高めることで、退職者からの不満投稿や内部告発的な書き込みの抑制につながります。

また、顧客対応の質を見直し、対応スピードや丁寧さを高めることで、日常の接点から評価の底上げが可能となるでしょう。

さらに、ポジティブな情報発信を意識的に継続することも不可欠です。

ブログやSNSでの社員インタビュー、顧客の成功事例、地域貢献活動などを積極的に公開することで、検索エンジン上に良質なコンテンツが蓄積され、悪評の影響を和らげる効果が期待できます。

信頼回復は一朝一夕には実現しません。地道な努力と長期的な視点のもとで、企業文化や評価を根本から見直すことが、最終的には「評判のよい会社」として再評価される近道になります。

関連記事:企業イメージアップ(向上)の方法と成功事例を徹底解説!必要な理由や注意点も解説

専門業者との連携を通じて、段階的に改善を進めることが現実的で効果的です。

関連記事

・誹謗中傷対策を解説。被害の実例と訴える基準、削除方法、事前対策を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・サジェスト汚染対策完全ガイド Google、Yahoo、Bing対策

自分の会社に関する悪い情報を減らす・なくすための具体的対策

ネット上に広がる自社への悪い口コミや検索結果は、信用失墜や顧客離れ、採用難といった深刻なリスクを招きます。

この章ではネガティブ情報の削除申請や検索エンジン対策、弁護士・専門業者の活用など、企業の評判を守るために有効な具体的対策を解説します。

ネガティブな口コミ・レビューの削除依頼を行う

ネット上に投稿されたネガティブな口コミやレビューは、企業のイメージに大きな影響を与えます。

検索ワードで上位表示される情報が悪評ばかりだと、求職者や取引先の信頼を損なう要因になりかねません。こうした状況を放置せず、早急に対処することが重要です。

まず検討すべきは、口コミサイトや掲示板に対して直接の削除依頼を出すことです。

名誉毀損や虚偽の内容、不適切な表現が含まれている投稿については、運営側のガイドラインに基づき削除申請を行うことで、可能な限り投稿を削除または修正することができます。

ただし、削除が認められるかどうかは投稿内容や証拠の有無によって判断されるため、申請文の作成には注意が必要です。

また、削除依頼が却下された場合でも、対応履歴を記録しておくことが今後の対策に役立ちます。

内容によっては、法的措置を検討する必要があるケースもあるからです。

関連記事:ネットで悪評を流されたときの対処法と予防策を解説。企業・個人別に紹介

悪質な投稿を見逃さず、適切に対応する姿勢を社内で共有し、風評管理体制を整えることが大切です。

Googleや検索エンジンへの削除申請を行う

企業名を調べた際、誤解を招く情報や事実無根の投稿が上位表示されていると、それだけで企業イメージが損なわれてしまいます。

特にGoogleの検索結果や関連キーワード(サジェスト)はユーザーの第一印象に直結し、採用や営業に悪影響を及ぼすリスクがあります。

こうした検索結果やサジェストに不当な情報が表示されている場合には、各検索エンジンが設けている削除フォームを活用し、削除申請を行うことが可能です。

ただし、削除が認められるには一定の要件を満たす必要があり、申請内容や証拠資料の提出も重要です。

誤った手続きや主観的な主張だけでは対応されないことも多く、慎重な対応が求められます。

関連記事:【2026年版】サジェスト対策のやり方と信頼できるおすすめ会社5選を徹底解説

また、検索エンジン側で削除されても、元となる情報がWeb上に残っていれば再表示される可能性もあるため、並行して情報元への対処も必要です。

自力対応が難しい場合は弁護士に相談する

ネット上の誹謗中傷や事実無根の悪評によって、ネガティブな検索結果が定着してしまった場合、自社だけでの対処には限界があります。

特に法的な問題が絡むケースでは、対応を誤ることでさらに事態を悪化させるリスクもあるため、弁護士への相談が有効な選択肢となるでしょう。

明らかに名誉毀損や業務妨害に該当するような投稿がある場合には、裁判所を通じた仮処分の申立や、プロバイダへの送信防止措置の請求といった法的手段も検討可能です。

また、悪質な投稿者に対して発信者情報開示請求を行えば、匿名アカウントの特定も進められ、必要に応じて損害賠償請求や謝罪要求に踏み切ることも可能になります。

こうした対応は、再発防止の観点からも有効であり、同様の投稿を抑止するメッセージにもなります。

ただし、法的手続きには専門知識や証拠収集が不可欠であり、手間やコストもかかるため、慎重な判断が必要です。

信頼できる弁護士と連携し、投稿内容や被害の程度に応じた適切な手段を選びましょう。

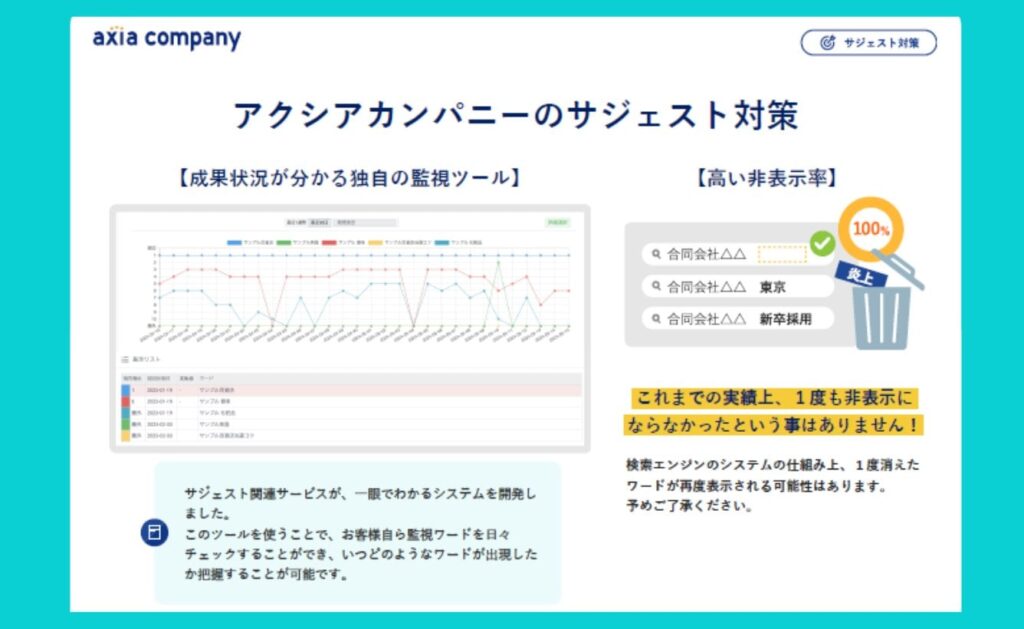

風評被害対策の専門業者に依頼する

会社の評判が悪くなるような検索結果が上位に出続けている状況や、SNS・口コミサイトで悪評が拡散している場合、自社内だけでの対応には限界があります。

こうした風評リスクに対して、確実かつスピーディに対処するためには、専門業者への依頼が有効です。

風評被害対策を専門とする業者は、検索結果やSNS上のネガティブな情報を正確に把握し、状況に応じた戦略を設計できます。

たとえば、ネガティブな記事を検索結果の上位から押し下げる「逆SEO」や、検索候補に表示される不適切なワードを除外する「サジェスト対策」などが代表的な施策です。

これらは一般企業が独自に取り組むのは困難であり、アルゴリズムの理解や技術的知見が必要です。

また、専門業者は悪評の分析から削除申請の代行、コンテンツ制作によるブランド再構築まで一貫して対応可能なため、長期的な評判改善にもつながります。

特に、ネガティブな情報が一度広がると放置するほど検索エンジンに定着しやすく、早期対応が鍵となるでしょう。

関連記事:採用に直結!企業の口コミに人事担当ができる風評被害対策

評判が悪い会社の特徴【社内体制・働き方に問題のある場合】

社内体制や働き方に課題を抱える企業は、ネガティブなキーワードで検索されやすくなります。

長時間労働やハラスメント、待遇の不公平感など、日常的な不満が蓄積すれば、「エンゲージ 会社の評判」などに悪評として投稿され、企業イメージに大きな影響を与えかねません。

ここからは、評判が悪くなる原因として社内にどのような問題が潜んでいるのかを紹介します。

長時間労働・残業代不払いが常態化している

長時間労働や残業代の不払いが慢性化している企業は、ブラック企業と見なされやすく、労働基準法違反の温床となる可能性が高くなります。

こうした体制が続けば、従業員の不満がSNSや口コミサイトで拡散されやすくなり、「〇〇(自分の会社名) 評判 悪い」「会社の評判 悪い」などの検索キーワードで悪評が広がる要因になるでしょう。

休日出勤が常態化している企業も同様に、健全な職場環境を欠いていると認識されやすく、ネガティブな投稿が増える温床となります。

また、こうした勤務実態がエンゲージなどで露出すれば、求職者から「口コミの印象が悪い会社」として敬遠され、採用難につながりかねません。

特に掲示板でネガティブな情報が目立ち始めると、ネット上の悪評が加速度的に拡散していく構造が生まれます。

企業ブランドや信頼性に深刻な影響を与える前に、こうした内部課題の可視化と改善、そして外部専門業者の力を借りた風評対策が重要です。

パワハラ・セクハラなどハラスメントが蔓延している

社内でパワハラやセクハラが蔓延している場合、職場環境が劣悪とみなされ、従業員のストレスや離職率の上昇を引き起こします。

こうした環境を放置すると、悪評がネット上に拡散されるきっかけとなりかねません。

とくに上司からの言動による精神的な圧迫や、性別等を理由とした不適切な対応は、ブラック企業の典型例とされます。

口コミサイトなどにはネガティブな投稿が並びやすくなり、求職者は「ブラックっぽい会社」として避ける傾向が強まります。

ハラスメントの問題が可視化されると、単に評価が下がるだけでなく、関連ジャンルでも負のイメージが連鎖的に広がってしまうでしょう。

関連記事:職場のハラスメントは企業の風評被害になる!パワハラ事例と対策を紹介

そのため、自分の会社の悪いところをしっかり把握することが大切です。

賃金・待遇が業界水準とかけ離れている

業界水準と比べて著しく低い賃金や待遇が続く企業では、不満の声が外部に広がりやすくなります。

基本給が低かったり、給与カット・昇給ゼロが常態化している企業は、働くモチベーションが下がりやすく、離職や内部告発といった問題につながるリスクも高まってしまうでしょう。

待遇への不満は、エンゲージなどの口コミ投稿で可視化されやすく、「口コミ 悪いことばかり」「口コミが悪い会社 就職」といった検索キーワードでも拡散されがちです。

特に、会社の実名を挙げた投稿が増えると、企業イメージの低下だけでなく、応募数の減少や内定辞退といった採用活動への直接的な打撃を受けることになります。

そして、ネガティブな印象が定着してしまえば、信頼の回復には時間とコストがかかるでしょう。

自分の会社の悪いところを放置せず、待遇面の見直しをすることが大切です。

社内のコミュニケーションが不足している

社内のコミュニケーションが欠如している企業は、悪評につながりやすくなる傾向があります。

情報共有が不十分な職場では、業務の非効率だけでなく、社員間の信頼関係も築きにくくなるからです。

ハラスメントに限らず、「上司に相談できない」「部署間がバラバラ」などの状態も、従業員の不満を助長し、口コミでの悪評が拡散する火種となるでしょう。

実際、エンゲージなどの会社の口コミを投稿できるサイトでは、コミュニケーション不足に関する投稿が目立つ企業ほど、求職者に敬遠されがちです。

また、掲示板でも、社内の人間関係に関する不満が頻出しており、そのまま放置すれば悪い印象が定着するおそれもあります。

そのため、自分の会社の悪いところを把握し、コミュニケーションの活性化を図ることが大切です。

求人内容と実態に大きなギャップがある

求人票や採用ページで掲げられた内容と、入社後の実態に乖離がある企業は、ネット上に悪評が投稿されやすくなります。

特に、「“アットホーム”と書いてあるのに全然違う」「残業なしとあったのに恒常的な長時間労働がある」といった実体験は、企業の口コミサイトなどで繰り返し指摘されており、信頼を損ねる大きな要因となっています。

こうしたギャップは、求人に応募する際の候補から外されるリスクを高め、ネット上でも拡散されがちです。

求人内容の誇張や曖昧な表現によって入社後にミスマッチが生じると、ネガティブな印象が定着し、「評判の悪い会社」等のキーワードが広がってしまうでしょう。

自分の会社の評判が悪い場合は、問題の本質を見極め、採用情報の透明性を高める取り組みが不可欠です。

社員のコンプライアンス意識が欠如している

社員一人ひとりのコンプライアンス意識が低い企業では、企業全体の信頼性が揺らぎ、ネット上に悪評が広まりやすくなります。

たとえば「顧客情報の漏洩」「営業の過剰請求」「不適切なSNS投稿」など、社員による不祥事が発端となり、企業全体の管理体制が疑問視されるケースも少なくありません。

社員が法令や社内ルールを守らないことで、社外からの信頼を損ない、結果として掲示板や口コミサイトにネガティブな声が集中します。

こうした投稿は、「エンゲージ 会社の評判」などにも波及し、採用面でも悪影響を及ぼしかねません。

関連記事:コンプライアンス違反とは?身近な事例でわかる企業への影響と対策

自分の会社の評判が悪い場合、原因を社内の意識レベルにまで掘り下げ、ルールの徹底と教育体制の見直しが不可欠です。

評判が悪い会社の特徴【顧客・営業対応に問題のある場合】

顧客対応や営業手法に問題がある企業は、ネガティブなキーワードで検索されやすく、悪評が広がる温床となります。

対応が雑だったり、クレーム処理が不誠実だったりするだけでも、SNSや口コミサイトに否定的な投稿が並び、企業全体の印象を下げかねません。

ここからは、顧客・営業対応に起因する評判悪化の具体例について詳しく解説します。

顧客対応が雑・不誠実・遅い

顧客対応の質は、企業の評判に直結するものです。

電話やメール、チャット対応が冷たかったり、言葉遣いが乱暴だったり、返信が遅かったりする場合、利用者の不満はネット上に拡散されやすくなります。

丁寧さを欠いた応対は、企業全体の信頼性を損ない、検索エンジンのサジェストやSNSで悪評が可視化される要因となるでしょう。

特に注意すべきなのがクレーム対応の場面です。

誠意のない対応や、責任の所在を曖昧にしたやり取りが火種となり、逆に炎上するケースも少なくありません。

初期対応を誤れば、たった一件のクレームがネガティブワードで検索される結果を生むことにもつながってしまうのです。

顧客の声がダイレクトに企業イメージに影響を及ぼす時代において、日々の応対一つひとつが企業ブランドを左右すると言っても過言ではありません。

営業電話・DMがしつこい・強引である

営業活動が原因で悪い評判につながる企業の多くに共通するのが、しつこさや強引さを感じさせるアプローチです。

特にBtoC領域では、相手の了承を得ていない営業電話や、許可のないDM送付が繰り返されることで、不快感が蓄積し、ネット上に悪評が広まりやすくなります。

「断っても何度も連絡が来る」「一度資料請求しただけで電話が鳴り続ける」といった声は、ネガティブな検索キーワードと結びつきやすく、企業イメージに深刻なダメージを与えます。

このような過剰営業は、クレームや低評価レビューとして会社の評判サイトやSNSに投稿されやすく、悪い印象が定着する大きな原因となります。

さらに、強引な営業スタイルが「押し売り」「迷惑」「悪質」と受け取られると、炎上や法的トラブルに発展するリスクも否定できません。

自分の会社のネット評判を調べる方法

ネット上に会社の悪い評判などと書かれていないかを把握することは、風評リスクに対処することにつながります。

検索エンジンや口コミサイト、SNS、Googleマップなど、情報が拡散される経路は多岐にわたり、見落としがあると被害の拡大を招くおそれがあります。

ここからは、自社のネット評判を効果的に調べる具体的な方法を紹介します。

関連記事

・誹謗中傷対策を解説。被害の実例と訴える基準、削除方法、事前対策を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・サジェスト汚染対策完全ガイド Google、Yahoo、Bing対策

口コミサイトを確認する

ネット上の悪評を把握するには、まず主要な口コミサイトのチェックが欠かせません。

とくに「OpenWork」「転職会議」「キャリコネ」などは、実際の社員や元社員による具体的な投稿が多く、「会社 の 評判 悪い」といった検索キーワードで上位表示されやすい情報源です。

自分の会社の評判が悪いと感じた場合、まずは自社名でこれらのサイトを検索し、どう記載されているかを一覧で可視化すると傾向がつかみやすくなります。

| サイト名 | よく見られる投稿例 |

|---|---|

| OpenWork | 上司のマネジメント能力、残業の実態 |

| 転職会議 | ハラスメント、給与体系、実態とのギャップ |

| キャリコネ | 福利厚生の満足度、成長実感の有無 |

中には極端な投稿も見受けられ、信憑性の判断が難しいケースもありますが、全体の傾向として現場のリアルな声を反映していることは間違いありません。

これらの投稿に共通して見られるのが、社員の不満が企業のブランドを損なう火種となっている点です。

関連記事:転職会議の悪評はバレる?口コミを見る方法から口コミ削除の方法まで徹底解説

関連記事:OpenWork(オープンワーク)とは? 口コミの影響や削除方法まで徹底解説!

たとえば、「顧客情報の漏洩」や「営業の過剰請求」、「不適切なSNS投稿」など、社員によるコンプライアンス違反がネット上で急速に拡散し、企業全体の信用を揺るがす事態にもなり得ます。

SNSで企業名+キーワード検索する

ネット上の評判を把握するうえで、SNSは見逃せない情報源です。

とくにXやInstagramでは、社員や利用者、取引先などの率直な声がリアルタイムで投稿されており、公式には出てこない「現場の空気感」を確認できます。

自社の評判が気になる場合は、「●●会社 評判」「●●会社 残業」「●●会社 炎上」などのキーワードを企業名と組み合わせて検索してみましょう。

ハッシュタグ検索を併用することで、投稿の傾向や拡散状況を把握しやすくなります。

関連記事:Googleハッシュタグ検索機能を解説!やり方と今後

SNSで拡散された投稿は検索結果にも連動しやすく、検索エンジンのサジェストや口コミサイトにも影響を及ぼします。

特に、ネガティブな投稿が可視化されると、マイナスな印象が定着し、採用や営業活動に悪影響を及ぼすケースも少なくありません。

Googleマップの口コミ欄で評判を確認する

自分の会社の評判を客観的に把握するには、Googleマップの口コミ欄を確認することが有効です。

ここには顧客や取引先だけでなく、時には元社員による投稿も見られます。

★の評価やコメント内容から、接客態度や対応スピード、サービス品質、さらには社風や職場環境に対する外部からの印象まで読み取ることができます。

企業名で検索した際に表示される評価は目立ちやすく、ネガティブな印象を強める要因にもなるでしょう。

投稿内容には事実誤認や誇張も含まれることがありますが、ネガティブなキーワードで検索される背景には、こうした可視化された声の影響が少なからずあります。

関連記事:MEO対策とは?やり方と業者を選ぶ際のポイントをわかりやすく解説

Googleマップは一般ユーザーの利用頻度も高く、評価が採用や取引判断に直結する場面も増えています。

自社公式サイト・SNSへのコメントやレビューをチェックする

ネット上の評判を把握する際、OpenWorkやGoogleマップなどの外部プラットフォームだけでなく、自社が運用している公式サイトやSNSに寄せられるコメントやレビューも重要な情報源となります。

たとえばInstagramやX、YouTubeの投稿や、企業ブログに寄せられた声の中には、サービスへの評価や社員対応、業務運営への不満など、率直な意見が反映されています。

見落としがちなこれらの情報は、企業の印象形成に直接影響することがあり、ネット上での検索結果に結びつく原因にもなります。

特に、問い合わせフォームや投稿に対して返信がない、もしくはテンプレート対応のみの場合、ネガティブな印象を強める恐れがあるでしょう。

また、ネガティブな声に対する誠実な対応は、炎上の火種を抑えると同時に、企業姿勢への信頼を高める機会にもなります。

関連記事:会社の愚痴をサイトに書かれた場合の対策は?削除・予防・対応について解説

外部発信と同様に、自社媒体への反応を定期的にチェックし、傾向や問題点を分析することで、早期のリスク発見と改善を行いましょう。

社員・元社員からの直接聞く

ネット上の情報だけでは把握しきれないリアルな評価を得るには、社員・元社員から直接聞くことが有効です。

口コミサイトやSNSでは匿名性ゆえに過剰な表現や誤情報も混在していますが、現場を知る人の生の声は、会社の実態や評判の本質を捉える重要な手がかりになります。

離職者との面談や、在籍中の社員への匿名アンケートを通じて、「自分の会社の評判が悪い場合、なにが原因なのか」を掘り下げられるでしょう。

「人間関係が閉鎖的」「マネジメントが機能していない」など、表面化しづらい問題が見えてくることもあり、こうした声は「会社 評判 悪い」などのキーワードで検索された際に悪印象を与える要因にもなり得ます。

関連記事:退職者・元従業員からの誹謗中傷・悪口に対処!嫌がらせを未然に防ぐ方法

悪評の火種となる要素を見逃さないためには、社内外の声を偏りなく収集・分析する姿勢が大切です。

自分の会社の評判が悪くなる原因

企業の評判が悪化する背景には、社内環境や顧客対応、情報発信の姿勢など、さまざまな要因が潜んでいます。

ネガティブなキーワードで検索されるような状況は、ひとつの出来事だけでなく、複数の問題が積み重なった結果であるケースがほとんどです。

特に近年は、口コミサイトやSNSでの発信が評価に直結するため、些細な対応ミスが信頼低下の引き金になることも。ここからは、評判悪化の代表的な原因について詳しく解説します。

顧客の期待とサービス内容にギャップがある

企業の評判が悪くなる原因の一つが、顧客の期待値と実際のサービス内容との間にギャップがある場合です。

広告や営業トークで「丁寧な対応」「スピーディーな納品」「高品質」といった魅力的な言葉を掲げているにもかかわらず、実際の提供内容がそれに見合っていないと、利用者は失望感を抱きやすくなります。

期待値が高いほど、少しのズレでも「騙された」と感じられやすく、怒りや不信感がネガティブな投稿につながりやすくなるというわけです。

こうした口コミはSNSなどを通じて拡散され、潜在顧客に対してネガティブな先入観を与える原因にもなります。

特に初回利用者や契約前の顧客にとっては、口コミが判断材料の大きな割合を占めるため、一度広がった悪評が売上や信用の低下へ直結することも珍しくありません。

求人・広告の誇張によって信頼を損なっている

企業の評判が悪化する背景には、求人情報や広告における表現と実態との乖離が大きく影響しています。

「未経験でも高収入」「アットホームな職場」「完全週休二日制」など、魅力的な言葉が並ぶ一方で、実際には厳しいノルマや長時間労働、上下関係の強い環境が存在しているケースも少なくありません。

こうしたギャップにより、「話が違う」「騙された」という気持ちになり、失望がネガティブ投稿につながっていきます。

とくに求職者は「エンゲージ 会社の評判」などをチェックしたうえで応募を検討するため、信頼を損なった企業はネガティブな評価を受けやすくなるでしょう。

関連記事:炎上広告の悪影響とは?原因・事例・対策まで徹底解説

また、実際の労働条件との乖離はSNSでの拡散力も強く、「求人詐欺」といった言葉で炎上を引き起こすリスクもあります。

社員の不満や退職後のネガティブ口コミが蓄積されている

企業のネット評判が悪化する原因のひとつに、社員からの不満や退職者によるネガティブな口コミの蓄積があります。

特に退職後の口コミ投稿は、不満や不信感が中心になりやすく、ネガティブな検索キーワードに直結するような否定的な評価が集まりやすい傾向があります。

勤務中には言えなかった本音が、匿名性のある口コミサイトで爆発するケースも少なくありません。

こうした投稿が「エンゲージ 会社の評判」などに蓄積されていくと、求職者の目に触れる機会が増え、採用活動に大きな影響を与えるようになります。

そうなると、優秀な人材からも敬遠され、組織の質やモチベーション低下を招く悪循環に陥りかねません。

もちろん、全ての口コミが事実とは限りませんが、長期的にネガティブな声が多数を占めると、第三者から見た印象は決定的に悪くなります。

こうした事態を防ぐには、日頃から社員の声をすくい上げ、働きやすい環境づくりを継続していくことが大切です。

SNS・掲示板での炎上や誹謗投稿が広がっている

企業の評判が悪化する大きな要因の一つが、SNSや掲示板での炎上や誹謗中傷の拡散です。

匿名性の高いXや5ちゃんねる、転職系掲示板などでは、企業名やサービス名に対する批判的な投稿が瞬時に拡散され、サジェストや検索結果にネガティブワードが並ぶ事態につながります。

一度広まった投稿は、削除してもキャッシュやまとめサイトに残りやすく、長期的な悪影響を及ぼしてしまうでしょう。

特に問題となるのが、退職者や不満を抱える元社員による投稿です。

退職者による口コミ投稿は不満が中心になりがちで、ネガティブな評価が集まりやすく、そういった印象が固定されてしまうケースもあります。

関連記事:匿名掲示板の悪口の対処法!名誉毀損で訴える時の開示請求と風評被害対策

実名が挙がらなくても、企業の対応姿勢や内情が具体的に書かれていれば、信憑性が高く見えるため、外部からの印象も大きく損なわれます。

事実無根の誹謗中傷や競合のネガキャンが行われている

企業の評判が悪化する要因の中には、実態に基づかない誹謗中傷や、競合他社による悪質なネガティブキャンペーン(ネガキャン)も含まれます。

匿名掲示板やSNS、口コミサイトでは、根拠のない内容で企業イメージを損なう投稿が行われやすく、それがネガティブな検索ワードの誘発につながります。

情報の拡散スピードが速い現代では、一つの虚偽投稿が瞬時に信用失墜を引き起こすこともあるのです。

こうした投稿は内容に事実性がなくても、読み手にとっては信憑性があるように見えるケースが多く、検索結果に表示されることで、新規顧客や求職者に敬遠される招くリスクが高まります。

関連記事:ネガティブキャンペーンの意味とは?違法になるの?事例を交えて紹介

さらに、対応を怠ると悪評がまとめサイトやキャッシュに残り続け、削除が困難になることもあるでしょう。

悪い口コミへの無反応・放置が更なる信頼失墜を招いている

企業の評判が悪化する大きな要因のひとつが、悪い口コミへの無反応や対応の放置です。

特に口コミサイトやGoogleクチコミにおいてネガティブな投稿があった場合、それを放置したままにしていると、「対応力のない会社」「クレームを無視する体質」といった印象を与えやすくなります。

たとえ内容が一方的であっても、何の説明もなく沈黙を続ける姿勢は、利用者や求職者の不信感をさらに強めてしまうというわけです。

近年では、検索した際に、ネガティブな情報が目立つ企業は避けられる傾向が強まっています。

たとえば、Googleマップの口コミ欄に批判的な投稿が並び、それに一切返信がない状態が続くと、対応力がないというイメージが定着しやすくなります。

目立たない投稿であっても、それが複数積み重なれば、採用・取引・売上に与える影響は無視できません。

評判が悪くなりがちな業種・業界の例

業種や業界によっては、特にネット上で悪評が広がりやすい傾向があります。

営業手法の強引さ、価格の不透明さ、サービス提供者の接遇などが直接的に評価される業界では、一部の対応ミスが、ネガティブな検索キーワードや投稿につながることになってしまうのです。

また、匿名での口コミやSNSの拡散力により、事実と異なる情報が広まるケースもあります。

ここでは、特に評判リスクを抱えやすい業界の具体例を取り上げ、その背景を解説します。

関連記事

・誹謗中傷対策を解説。被害の実例と訴える基準、削除方法、事前対策を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・サジェスト汚染対策完全ガイド Google、Yahoo、Bing対策

不動産投資関連会社の場合

不動産投資関連の会社は、ネット上で「(会社名) 評判 悪い」と検索されやすい業種のひとつです。

投資用物件という高額商材を扱う性質上、購入後に期待通りの収益が得られなかった場合や、運用に関する説明が不十分だった場合に、顧客からの不満が強く出やすくなります。

さらに、誇大広告や強引な営業が行われると、個別のトラブルが大きな信頼失墜につながりやすくなることが理由だと考えられるでしょう。

特に新築ワンルームマンションの販売や節税目的の勧誘では、「しつこい」「説明と違う」といった口コミが「評判の悪い不動産 投資 会社10選」などのまとめサイトに掲載されやすく、一部の悪質業者の存在が、業界全体の評判を押し下げる原因にもなっています。

誠実に営業活動を行っている企業であっても、同業他社との混同によって悪い評価がついてしまうリスクは否定できません。

塗装会社の場合

特に住宅や外壁の塗装を中心に行っている会社では、訪問販売による押し売りや、不明瞭な価格設定がトラブルの原因になりがちです。

「いきなり来て契約を迫られた」「工事内容が説明と違った」「相場より高額だった」といった不満が、口コミサイトやSNSに投稿され、「ぼったくり」「詐欺まがい」といった評判につながることも少なくありません。

塗装工事は専門知識が必要な分野であり、一般消費者には内容や価格の妥当性を判断しにくいという背景もあります。

そのため、施工実績が豊富であっても、説明不足や営業時の印象によってネガティブな評価が広まりやすい業界です。

こうした口コミが「評判の悪い 塗装 会社」などのワードでまとめられ、検索結果の上位に表示されると、新規顧客の獲得にも大きな影響を及ぼします。

信頼を損ねないためには、契約前の丁寧な説明と見積もりの明確化、アフターサポートの整備など、誠実な対応を徹底することが不可欠です。

マンション管理会社の場合

マンション管理会社は、居住者との関係が密接で、建物の維持管理や清掃、防犯体制の整備など、業務範囲は多岐にわたります。

その中で、少しでも対応が遅れたり、住民の声に誠実に向き合わなかったりすると、すぐに不満が表面化します。

特に管理対応の遅さや住民トラブルへの不誠実な対応が続くと、口コミサイトや掲示板で不満が拡散されやすくなってしまうのです。

「管理会社に連絡しても返答がない」「クレームを放置された」といった声が「評判の悪い マンション 管理 会社」などのキーワードとともに投稿されると、その内容が真実かどうかにかかわらず、企業イメージは著しく損なわれます。

関連記事:マンションノートの悪質な口コミを削除する方法は?悪い口コミへの対処法も解説

実際に、住民による口コミがYahoo!知恵袋や地域密着型の掲示板などに転載され、拡散されるケースも少なくありません。

派遣会社の場合

派遣会社は求職者との接点が多く、求人情報の内容や担当者の対応が直接的に評価されるため、対応に少しでもズレがあるとネガティブな口コミが生まれやすい傾向があります。

特に「未経験歓迎」「高時給」などの求人情報に期待して応募したにもかかわらず、実際の就業条件に大きなギャップがある場合、「話が違う」「騙された」といった不満が生じやすくなるでしょう。

また、派遣会社の担当者による対応の悪さも、ネット上で批判の対象になりやすい要素です。

連絡が遅い、対応が高圧的、フォローが不十分といった体験があると、ネガティブな投稿に発展しやすく、「評判の悪い派遣 会社 は」「評判の悪い派遣 会社 東京」といった検索キーワードに名前が並ぶ可能性も出てきます。

こうした評判の悪化は、登録者数や企業からの信頼低下につながるだけでなく、検索結果にネガティブ情報が表示され続けることで、新規求職者の応募離れを招きかねません。

タクシー会社の場合

タクシー会社は、乗務員が提供するサービスの質によって企業全体の評判が左右されやすい業種です。

ネガティブな検索が増える背景には、接客や運転マナーに対する不満が少なからず関係しています。

乗務員の対応は利用者にとっての第一印象となるため、一人ひとりの言動がそのまま会社全体の評価につながります。

実際に、乗務員の接客態度や運転マナーの個人差が大きく、SNSやGoogleマップでの批判的なレビューが増えやすい傾向があるでしょう。

「無愛想だった」「道を知らなかった」「乱暴な運転をされた」といったコメントが、Googleの口コミ欄や地域掲示板に掲載されると、利用者はその会社を避けるようになり、「評判の悪い タクシー会社 東京」などのキーワードで拡散されやすくなります。

一度ネガティブな印象が定着すると、採用や営業活動への影響も避けられないでしょう。

自分の会社の評判が悪い場合の影響

企業の評判は、採用・売上・信頼といったあらゆる面に影響を及ぼします。

特にネット上でネガティブなワードで検索されるようになると、求職者や取引先、顧客からの印象が悪化し、経営全体に負の連鎖が広がるおそれがあります。

自分の会社の評判が悪い場合、社員のモチベーション低下や離職も招きかねません。

ここでは、評判が悪化した場合にどのような実害が生じるのか、主な影響について具体的に解説します。

優秀な人材を確保しにくい

ネット上でネガティブなキーワードで検索された企業は、採用活動に大きな支障をきたす可能性があります。

就職先を選ぶ際、多くの求職者は口コミサイトやSNSで企業の評判を確認しており、ネガティブな評価が目立つ場合は、応募自体を避けられてしまいます。

とくにスキルや経験のある優秀な人材ほど、企業選びに慎重であり、労働環境や風土に不安を感じる会社にはエントリーしにくくなる傾向があると考えられるでしょう。

その結果、応募数の減少だけでなく、採用の質そのものが低下するリスクも高まります。

関連記事:採用SNSで苦戦しないためには?企業の炎上対策や成果の出し方を解説

さらに、評判が悪い企業では人材紹介会社からも敬遠されがちになり、採用時に追加報酬や高額なインセンティブを設定しなければならない場面も増え、採用コストが増大する悪循環に陥りかねません。

社員のモチベーションが低下し離職率が上昇する

企業の評判が悪化すると、外部からの印象だけでなく、社内の雰囲気や従業員の意識にも深刻な影響を及ぼします。

ネガティブな投稿が広まり、それが社員の目にも触れるようになると、「自分の会社は世間からどう見られているのか」という不安や不満が強まり、日々の業務に対する意欲低下を招いてしまうでしょう。

悪評が社内に伝わることで、現役社員の不満も増え、業務への集中力や協力意識が損なわれやすくなります。

また、「会社に将来性がないのでは」と感じた社員が転職を考え始めるきっかけにもなり、実際に離職率が上昇するケースも少なくありません。

人手不足が深刻化すれば、残った社員の負担が増し、さらにモチベーションが下がるという悪循環が生まれます。

このように、企業イメージの悪化は社外にとどまらず、社内の組織力や生産性の低下にも直結します。

放置していると中堅層や若手の流出が続き、組織の成長が大きく妨げられるリスクも高まってしまうというわけです。

ブランドイメージ・信頼の低下によって市場競争力が失われる

企業の評判は、そのままブランドイメージと信頼に直結します。

ネガティブな検索結果や口コミが目立つようになると、顧客や取引先の間で不安が広がり、長年築いてきた信用が一気に崩れるリスクが高まります。

一度「評判の悪い会社」というレッテルが貼られると、その印象を払拭するのは容易ではありません。

信頼を失った企業は、競合他社との取引に後れを取り、結果的に市場での競争力を失うことになります。

特にBtoB業態では、取引先が企業の口コミや評判を事前に調査することも珍しくなく、「取引リスクがある」と判断されれば、新規契約が敬遠されるケースも出てくるでしょう。

関連記事:ブランド毀損とは?原因・事例・企業が取るべき対策をわかりやすく解説

BtoCにおいても、評判を気にした消費者がサービスや商品を避けるようになり、売上や収益に直接的な悪影響を及ぼします。

自分の会社の評判が悪い状態を放置するとどうなる?

会社の評判が悪い状態を放置すると、採用や営業活動、信用力にまで深刻な影響を及ぼします。

悪評は瞬時に広がり、放置すればするほど定着しやすく、企業イメージの回復が困難になりかねません。

口コミやSNS、検索結果にネガティブな情報が残り続けることで、社外だけでなく社内の士気にも悪影響が及び、結果として経営リスクを高める要因となります。

ここからは、その具体的な悪影響と放置によるリスクを詳しく解説します。

関連記事

・誹謗中傷対策を解説。被害の実例と訴える基準、削除方法、事前対策を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・サジェスト汚染対策完全ガイド Google、Yahoo、Bing対策

ネガティブ情報が検索結果に長期的に残り続ける

ネット上に投稿されたネガティブな情報は、企業が何も対処しないまま放置していると、検索エンジン上で定着してしまいます。

特に社名単体での検索時に表示される口コミ・掲示板投稿・まとめサイトの記事などは、一度上位表示されると長期間にわたって目に触れ続け、企業イメージの低下を助長してしまうでしょう。

検索エンジンはアクセス数や滞在時間、被リンクの数などをもとに評価を決定するため、悪評の投稿が注目を集めれば集めるほど検索順位が上がりやすくなります。

結果として、求職者や取引先、消費者が企業名を検索した際、最初に表示されるのがネガティブな情報という状況が続いてしまうのです。

特にSNSや掲示板の発言は拡散力が高く、一時的なトラブルや誤解による投稿であっても、事実か否かにかかわらず“評判”として半永久的に残る可能性があります。

この状態を放置すれば、採用活動の妨げや取引機会の損失、ひいては売上や信頼の低下といった実害につながりかねません。

悪評がSNSや口コミで拡散・炎上する

企業に対する悪評は、対応を誤ると瞬く間にSNSや口コミサイトで拡散し、炎上という最悪の事態を招く恐れがあります。

対応が遅れることで、利用者や関係者の不満・誤解がそのまま投稿され、共感や批判を呼びながら一気に広がっていきます。

その結果、企業イメージが大きく損なわれ、ネガティブなイメージが長期間固定化されてしまうでしょう。

特にXやInstagram、Googleマップの口コミ欄、匿名掲示板などは拡散力が高く、ひとつの投稿が数千、数万単位でシェア・閲覧されることもあります。

たとえ事実と異なる情報でも、企業側が速やかに訂正・対応しなければ、それが“真実”として一人歩きしてしまうリスクも否定できません。

特にBtoCのサービス業や店舗ビジネスでは、この傾向が顕著です。

誹謗中傷のエスカレートで法的トラブルに発展する

ネット上での悪評や誹謗中傷を放置していると、事態が深刻化し、法的トラブルへと発展する可能性があります。

初期段階では単発的な否定的コメントだったものが、企業側の反応がないまま放置されることで、他者が便乗してさらに過激な内容を書き込むようになり、誹謗中傷がエスカレートしてしまうのです。

特にSNSや掲示板では、根拠のない噂話や私的な感情に基づく投稿が増えやすく、ネガティブな検索ワードとともに、企業イメージを大きく損なう結果を招きかねません。

このような状況が続くと、やがて名誉毀損や信用毀損、業務妨害といった法的リスクに発展し、企業は実害を受けることになります。

さらに、まとめサイトや動画コンテンツなどに転載・拡散された場合、元の投稿を削除しても情報が残り続け、長期的な風評被害を引き起こします。

裁判や警察対応が必要なレベルに達した段階では、社会的信用の回復に膨大な時間とコストを要することになってしまうでしょう。

企業の信用・株主からの評価に悪影響を及ぼす

ネット上に悪い評判の情報が広がると、その影響は採用や顧客対応にとどまらず、企業の信用全体に波及します。

特に上場企業や大手企業においては、信用力の低下が株主や投資家の判断材料となり、経営リスクとして注視されるようになります。

小さな口コミや匿名の投稿であっても、対応を怠ることで企業全体のブランドイメージが損なわれ、市場での立ち位置が揺らぐ可能性も否定できません。

ネット上の悪評は企業のブランド力を削ぎ、最悪の場合、業績低下や株価下落、さらに倒産リスクへとつながるケースもあります。

特に金融機関や仕入先との信頼関係が重要な業態では、外部評価の悪化が取引停止や融資条件の見直しにつながり、経営に直結する打撃となるおそれもあるでしょう。

自分の会社の悪い評判を改善するためにできること

企業の評判は一度悪化すると、放置するだけでさらに深刻なダメージにつながります。

特にネガティブな情報が目立つ状態では、採用や営業、取引先との関係にも悪影響を及ぼしかねません。

しかし、適切な対策を講じることで信頼を回復し、印象を改善することは十分可能です。

ここからは、悪い評判に対して企業が主体的にできる具体的な改善策について、詳しく解説していきます。

口コミやレビューに対して丁寧で迅速な返信する

企業の評判を改善するうえで、口コミやレビューへの対応は非常に重要なポイントです。

特にネガティブな投稿に対して無視や放置をしてしまうと、第三者から「誠意のない会社」「トラブル対応ができない企業」といった印象を持たれやすくなり、ブランドイメージをさらに損なう原因になります。

一方で、たとえ厳しい内容であっても、真摯に受け止め丁寧かつ迅速に返信することで、「対応力のある会社」と評価されやすくなります。

投稿者だけでなく、そのやり取りを閲覧する他のユーザーに対しても誠実な企業姿勢をアピールでき、信頼回復の大きなきっかけになるでしょう。

返信においては、感情的な反論や形式的な謝罪を避け、具体的な事実確認や改善の意思を明示することが重要です。

また、悪質な投稿であっても冷静に対処し、事実に基づいた情報発信を行うことで、誤解の拡大や風評の連鎖を防ぐ効果が期待できます。

社員満足度調査やヒアリングを行い内部改善につなげる

企業の評判を根本から改善するためには、外部対応だけでなく社内の実態把握と環境改善が欠かせません。

特にネガティブなキーワードでの検索がされる背景には、社員の不満や働きにくさが存在しているケースが多く見られます。

そのため、社員満足度調査や個別ヒアリングを定期的に行い、現場の声を吸い上げる仕組みづくりが重要です。

調査結果を活用して具体的な改善策を実行することで、従業員の不満が軽減され、離職率の低下やエンゲージメントの向上につながります。

社員の声を基に職場環境を整えることは、社内の定着率を高めるだけでなく、口コミ内容のポジティブ化にも直結します。

また、社内の雰囲気が良くなれば、採用時の印象改善にもつながり、企業ブランド全体の再構築にも寄与するでしょう。

調査やヒアリングの実施は、社員の意見を尊重する企業姿勢を示す機会でもあり、信頼される組織風土の形成にも役立ちます。

自社メディア(ブログ・SNS)でポジティブな情報発信を強化する

悪評がネット上に定着してしまうと、企業名を検索した際にネガティブな情報が目立ち、企業イメージが著しく損なわれる恐れがあります。

そのような状態を打破するために有効なのが、自社発信によるポジティブな情報の継続的な公開です。

公式ブログやSNSなどの自社メディアを活用し、企業の取り組みや価値観を自らの言葉で伝えることが、風評の対抗策として大きな力を発揮します。

とくに効果的なのが、社員インタビューや実際の成功事例の紹介です。

働く社員のリアルな声や、顧客からの評価、地域貢献活動などをコンテンツ化することで、「会社 の 評判 悪い」という印象に対してポジティブな対抗軸を作ることが可能になります。

検索結果上でも、継続的に更新されるこうした公式コンテンツが評価されやすく、ネガティブ情報を押し下げる効果も期待できます。

また、自社の強みや改善の取り組みを発信することで、求職者や取引先に対しても信頼回復の姿勢をアピールできます。

単なるイメージアップではなく、透明性ある情報公開として位置付けることで、外部からの評価にも良い影響をもたらします。

すでに悪評が上位表示されている場合には、検索エンジンのアルゴリズムや表示ロジックに精通した専門家のサポートが必要になることもあります。

ポジティブな体験をレビューしてもらう仕組みを整える

企業の評判は、満足した顧客よりも不満を抱いた顧客によって形成されやすい傾向があります。

そのため、悪評を打ち消すには、実際にポジティブな体験をした顧客の声を積極的に可視化する仕組みが必要です。

ネガティブな検索結果が目立つ場合、ポジティブなレビューを増やして全体印象を底上げすることが、検索結果対策にも有効です。

まずは、満足度の高い顧客に対して、タイミングよくレビュー依頼やアンケート送付を実施しましょう。

例えば、サービス完了直後や購入後のフォロー連絡時に、丁寧な依頼とともに投稿先のリンクを案内すれば、投稿率は高まります。

実体験に基づいたレビューは第三者にとって信頼性が高く、ネガティブな印象を払拭する説得力を持つでしょう。

また、レビュー依頼の仕組みを定常的に組み込むことで、自然な形でポジティブな評価を蓄積できます。

投稿が増えることで、過去のネガティブな内容が相対的に目立たなくなり、検索結果や口コミサイトの印象改善につながります。

モニタリングツールで悪評の兆候を早期発見する体制を整える

企業の評判は、SNSや口コミサイト、検索結果などを通じて一気に拡散されるため、問題が表面化した時点ではすでに手遅れというケースも珍しくありません。

だからこそ、兆候を素早く察知し、適切に対応する体制づくりが欠かせません。

具体的には、GoogleアラートやSNS監視ツールなどのモニタリングサービスを活用し、自社名や関連キーワードがネット上でどのように言及されているかを常時チェックすることが重要です。

とくにXやInstagram、掲示板サイトは情報の拡散が速く、炎上の火種が潜んでいる場でもあります。

こうした情報を定期的に把握することで、悪評が広がる前に一次対応が可能になります。

ネガティブな口コミや投稿を早期に発見できれば、事実関係の確認や対応方針の決定が迅速に行え、被害の拡大を防げるでしょう。

自分の会社の評判が悪い場合の対策まとめ

自分の会社の「評判が悪い」と検索される状況は、採用活動や営業活動に深刻な影響を及ぼします。

悪評の原因は、社内体制の問題や顧客対応の不備、誤解を招く広告表現など多岐にわたり、それらが口コミサイトやSNS、検索結果を通じて拡散され、企業イメージの低下を加速させていきます。

放置すれば、信頼の喪失だけでなく、優秀な人材の確保困難や既存社員の離職、さらには業績悪化や株主離れといった深刻なリスクにつながりかねません。

重要なのは、目先の削除依頼や投稿対策だけで満足せず、根本的な企業体質の見直しと長期的な広報戦略を組み合わせて進めることです。

そして、口コミ対応の丁寧さや社内改革、継続的な情報発信をすることにより、着実に信頼を回復させることが可能です。

ただし、自社だけで対応しきれない場合は、風評被害対策に精通した専門業者の力を借りるのが現実的な選択肢です。

逆SEOやサジェスト対策、炎上防止のモニタリングなど、専門的な知見に基づく施策を通じて、検索結果やSNS上の印象を改善すれば、企業価値の再構築につなげられます。

信頼回復に向けては、一刻も早い行動が重要です。

#会社 の 評判 悪い

【サジェスト・関連キーワードのご相談】はアクシアカンパニーへ!

アクシアカンパニーは、サジェスト非表示対策に強みを持ち、多くの実績があります。

専門的な知識と経験を活かし、サジェスト汚染の原因を徹底的に分析し、多数の事例を解決に導いてきました。

弊社、アクシアカンパニーでは

Google、Yahoo!、Bingの主要プラットフォームに対応しながら、成果達成率99%!

キーワードにもよりますが早くて、1週間程度で対策可能です。

ネガティブなサジェストキーワードにお困りの企業様・個人様、ぜひご相談ください。

今すぐWEBで無料相談

逆SEO対策

逆SEO対策 サジェスト対策

サジェスト対策 SEO対策

SEO対策 MEO対策

MEO対策 ホームページ制作

ホームページ制作

アクシアカンパニーの

企業リスク対策で売上・採用・ブランディングを守ります。

弊社は逆SEO・サジェスト共に高い成果率を誇ります。お客様の課題を明確にし早期解決致します。

事前調査&お見積り