風評被害はいつどのようなきっかけで起きるのか、誰にも予測できません。

そのため風評被害が発生する前から対策を考えておくべきです。

特にネットやSNSの普及によって拡散力が強くなっているため、たとえ根拠がない情報であっても、投稿を通じて瞬時に広まるおそれがあります。

風評被害が発生する前、または発生後の両方に対策をしておかなければ、会社の存続に関わる事態になりかねません。

会社が風評被害に遭った場合、どのような影響があるのかを対策前に知っておくことが大切です。

この記事では風評被害が会社に及ぼす影響から、発生前と発生後にできる対策について解説します。

会社が受けた風評被害の事例も紹介していますので、対策を事前に考えておく重要性がわかります。

関連記事

・Googleの検索候補削除方法とは?仕組みと消す方法を解説!

・代表者U様の逆SEO対策成功事例:ネガティブ検索結果からの脱却!

・ネット風評被害の影響と対策!業界別の誹謗中傷と事例紹介

「悪質サイトの検索順位を下げる」逆SEO対策の詳細はこちら

コンテンツ目次

風評被害対策とは

風評被害対策とは、事実と異なる噂や誤情報から企業や個人の信頼や評判を守り、被害の防止や軽減をするための対策を指します。

東日本大震災や新型コロナウイルス発生後、さまざまな情報が錯綜し、風評被害が起きていた事実を知らない人はいないでしょう。

風評被害対策は、企業にとって重要な危機管理対策です。

風評被害とは

風評被害とは、事実に基づかない噂やデマにより、企業や個人が受ける悪影響のことです。

事件や事故などが発生したときに誤情報が流れ、特にネットやSNSで瞬時に広がる傾向があります。

風評被害によって事実無根の情報が広まると、無関係な企業や個人にも影響が及ぶことがあります。

情報の正確性に関わらず、会社や個人がネガティブな情報によって影響を受けると、売上やブランドイメージなどにも影響し、深刻な経済的損失を引き起こすことが想定されます。

風評被害と誹謗中傷の違い

風評被害と聞くと、誹謗中傷という言葉も思い浮かべる方が多いかもしれません。

同じような言葉に捉えられることがある「風評被害」と「誹謗中傷」ですが、実際は少し意味が異なります。

風評被害と誹謗中傷の違いについて、以下の表でまとめました。

| 風評被害 | 誹謗中傷 | |

|---|---|---|

| 定義 | 事実無根の噂や情報が広がることで、特定の個人や企業が経済的な損失を被ること。 | 特定の個人や企業の名誉や信用を傷つけるために、悪意を持って根拠のない悪口やデマを広めること。 |

| 影響 | 売上やブランドイメージに直接的な影響を与えることがあり、消費者の購買意欲を低下させたり、株価の下落を招くことがある。 | 対象となる個人や企業の社会的評価が低下し、精神的な苦痛や社会的信用の失墜を引き起こすことがある。 |

| 法的根拠 | 名誉毀損や信用毀損に該当する場合があるが、必ずしも特定の法律に基づくものではない。 被害者は加害者に対して損害賠償請求が可能となる。 | 誹謗中傷は、刑法第230条(名誉毀損罪)や第231条(侮辱罪)に基づいて処罰される可能性がある。 |

誹謗中傷と罪名についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

ネット上の誹謗中傷はどこからが罪になる?罪名と事例を解説

悪影響を受けることは共通していますが、風評被害は悪意なく広まり、無関係な個人や企業も影響を受けやすいのが特徴です。

風評被害の原因

風評被害が起きる代表的な原因は、事件や事故の発生、ネット上での拡散などによるものです。

しかしその他にも、風評被害の原因はいくつか存在しています。

風評被害の原因となるきっかけが多いため防ぎ切ることが困難ではありますが、事前に把握すれば、効果的な対策を打ち出しやすくなります。

事件・事故・災害

風評被害は、大きな事件や事故、災害が発生すると起きやすくなります。

事件や事故、災害は日常生活の中ではめったに起こらないため、自分に危害が及ぶおそれを感じ、事実無根であっても噂や情報を信じてしまうようになります。

起きた事件や事故、災害について当事者ではなくとも「いつ自分も当事者になるかわからない」という想像が、不安につながった経験がある人は多いのではないでしょうか。

メディアによる報道

テレビや新聞、ネットニュースなど、メディアによる報道が風評被害の原因になることがあります。

特に過剰な不安を煽る感情を押し出すような報道や偏った情報が流れると、風評被害が発生しやすくなります。

多くの人の目に触れやすく信頼性の高いメディアの報道は、見た人が情報をそのまま信じることも少なくありません。

メディアによっては誤った情報や偏った情報が報道される場合もありますが、正確に報道されていても風評被害が発生する場合があります。

情報の受け取り方は人それぞれですので、内容をネガティブに受け取ることもあるでしょう。

報道の仕方や情報の受け取り方によって不安や不信につながり、特定の個人や業種、企業などの悪評が広がることがあります。

企業の説明不足

風評被害に遭った企業が適切な状況説明をしなかった場合、誤解がさらに広まるおそれがあります。

当事者であるからこそ、適切な状況説明が求められます。

しかし状況説明がすぐに実施されなかったり、説明があっても説得力を感じられなかったりすると、人々の不安を高めてしまい逆効果になる危険性があるでしょう。

事例として、福島原発事故の際に政府や東京電力は情報発信をしていたものの、風評被害の拡大を抑えられませんでした。

発信内容が視聴者や読者に十分伝わらなかったことが、風評被害拡大の一因になったと指摘されています。

他社の不祥事や事故

自社に非はなくとも、他社の不祥事や事故の影響が原因で風評被害に遭うことがあります。

不祥事や事故を起こした企業名が自社と同じだった場合、消費者や取引先が混同して誤解されて風評被害に遭うことが実際にありました。

1つの企業の不祥事が業界全体に対する信頼を損ねる場合もあります。

消費者が業界自体に不信感を持てば、自社のみならずほかの関連企業も悪影響を受けることになります。

これはレピュテーションリスクが深刻化する事態といっていいでしょう。

レピュテーションリスクについては、こちらの記事で解説しています。

レピュテーションリスクとは?事例から対策まで徹底解説

SNSを中心としたネット上での拡散

風評被害はネット上、特にSNSを中心に誤った情報の拡散が原因で発生することがあります。

SNSの影響力は非常に大きく、情報が瞬時に拡散されます。

匿名で投稿できるものが多いため、根拠のない噂や誤解を生み出しやすく、拡散力の強さから多くの人に短時間で見られる可能性が高いのが特徴です。

SNSのメリットは匿名で自由に投稿できることですが、同時にデメリットにもなります。

悪意なく憶測で投稿される場合もあり、その内容が風評被害につながることもあります。

こちらの記事にネット上で起こる風評被害について詳しく解説しています。

ネット風評被害の影響と対策!業界別の誹謗中傷と事例紹介

個人の口コミ

個人の口コミから風評被害が起きることがあります。

口コミといえば、多くの方はネット上での投稿を思い浮かべるかもしれませんが、対面や電話などの直接会話して情報を伝えることにも該当します。

店舗や地域密着型の企業の場合、消費者との距離が近いために口コミは生の声で広がりやすくなる場合が考えられるでしょう。

伝言ゲームでたとえると、人から人へ情報が移動すると、最終的には違う情報になっていたという話を聞いたことがあるのではないでしょうか。

情報が伝言ゲームのように、意図せず誤解を招くネガティブな内容として伝わった場合、風評被害につながることがあります。

さらに直接声に出して話すため、偶然聞こえてきた会話内容が実際は違うのに、事実と誤解されることがあります。

たとえば「あの会社で〇〇という問題があったらしい」のような会話が、誤情報でも聞いた人が信じればすぐに噂になるでしょう。

このように根拠のない話でも、悪意なく信じた人によって噂が広まり、風評被害に発展することがあります。

風評被害が会社に与える影響

風評被害が会社に与える影響は、社会的にも経済的にも深刻です。

社会的信用が低下するだけでなく、ブランドイメージの毀損、売上や株価に影響が及ぶことがあります。

採用活動が難航する可能性もあるため、影響が続くと人材確保が困難になることも考えられます。

こちらでは、風評被害が会社に与えるネガティブな影響について解説します。

社会的信用の低下

社会的信用を一度失えば、顧客離れや取引停止など事業運営に深刻な影響が及ぶおそれがあります。

社会的信用とは、企業が社会や取引先、消費者から受ける信頼や評価を指します。

これが低下すると商品やサービスの購買意欲が減退し、取引先からも距離を置かれるリスクが高まります。

たとえば福島第一原発事故後、福島県産の農産物に対する根拠のない風評が広がり、多くの消費者が購買を控えました。

安全基準を満たしていたにもかかわらず、イメージだけで敬遠され、販売業者や生産者に大きな損害が発生しました。

このように、事実とは異なる情報がきっかけで社会的信用を失うリスクは現実に存在します。

社会的信用は築くには時間がかかりますが、失うのは一瞬です。

風評被害への対策を怠れば、信用低下による売上減少や取引機会の喪失など、事業の存続に直結するダメージを受けかねません。

参照:NHK政治マガジン

リスクを最小限に抑えるためにも、平時から信用維持の取り組みと風評リスクへの備えを徹底することが重要です。

ブランドイメージの毀損

風評被害は企業のブランドイメージを大きく損なう恐れがあり、信頼回復には多大な時間とコストが必要です。

ブランドイメージは、企業が長年にわたり築き上げてきた信頼の象徴です。

しかし風評被害により一度そのイメージが損なわれると消費者や取引先からの信頼を失い、売上の減少や新規顧客の獲得困難などの経営リスクが高まります。

2020年、新型コロナウイルスの流行により、社名に「コロナ」が含まれる企業が風評被害を受けました。

たとえば新潟県の「株式会社コロナ」は、ウイルスとは無関係であるにもかかわらず、社名が原因で誤解を招き、ホームページへの書き込みや問い合わせが増加することになります。

同社はマスコミを通じて誤解を解消し、信頼回復に努めました。

風評被害によるブランドイメージの毀損は、企業の存続に関わる重大なリスクです。

参照:にいがた経済新聞

一度失った信頼を取り戻すには、透明性のある情報発信や迅速な対応が求められます。

また、日頃からのリスク管理や危機対応の準備が、被害の拡大を防ぐ鍵となります。

株主との関係が悪化して株価が下落する

風評被害によって企業の評判が損なわれると株主との信頼関係が崩れ、株価が下落するリスクが高まります。

企業のブランドイメージや社会的信用は、株主の投資判断に直結します。

風評被害が拡散すると将来の業績悪化リスクが懸念され、株主が株式を売却する動きにつながりやすくなります。

特にSNSやニュースサイトでネガティブな情報が急速に拡散すると、株価変動に与える影響は無視できません。

2021年、大手中古車販売会社ビッグモーターの不祥事に端を発した風評被害では、関連会社の株価が急落しました。

問題発覚当初は企業広報による十分な説明がなされずにSNS上で批判が拡大し、結果として株主の不安が広がり、大量の株式売却を招きました。

風評被害によるブランド毀損や情報発信の遅れは株主の信頼を失い、株価下落を招く大きなリスクとなります。

参照:MINKABU

企業は平時から透明性ある情報開示を心がけ、万一の風評被害にも迅速に対応できる体制を整えておくことが不可欠です。

人材確保の難航

風評被害によって企業のイメージが悪化すると採用活動に大きな悪影響が生じ、人材確保が困難になります。

風評被害により「ブラック企業」や「問題企業」といったマイナスイメージが広がれば、優秀な人材ほど応募を控える傾向が強くなるでしょう。

また既存従業員にも不安が広がり、離職率の上昇につながるリスクもあります。

風評被害による企業イメージの悪化は、優秀な人材の確保と既存人材の維持の両面において大きな障害となりえるでしょう。

採用力の低下は中長期的な事業成長にも悪影響を及ぼすため、企業は平時から評判管理に取り組む必要があります。

関連記事

・Googleの検索候補削除方法とは?仕組みと消す方法を解説!

・代表者U様の逆SEO対策成功事例:ネガティブ検索結果からの脱却!

・ネット風評被害の影響と対策!業界別の誹謗中傷と事例紹介

風評被害に遭った企業の事例

風評被害に遭った場合、企業活動やブランドイメージに深刻な影響が及びます。

ここでは実際に企業で起きた風評被害の事例を紹介します。

以下、ご紹介する事例に関して、

当社は、関係性もとい、ご紹介している事例におけるいかなる関与もしておりません。以下の内容について一切の責任を負いません。内容に関するご質問やご対応はできかねますので、あらかじめご了承ください。

福島県産牛肉の風評被害

福島第一原発事故の影響により、福島県産の牛肉は深刻な風評被害を受けました。

事故後に福島産食品に対して消費者の間で安全性への不安が高まり、たとえ検査で安全性が確認されていても、購買をためらう動きが広がりました。

この影響を受け、宮城県仙台市で複数の牛タン店を運営する企業は東京電力に対して約1,900万円の損害賠償を請求しました。

仙台の牛タン店では多くが外国産の牛肉を使用していたにもかかわらず、観光客が「国産」と誤認し、売上が大幅に減少したためです。

最終的に政府の原子力損害賠償紛争解決センターを介して、約1,300万円の支払いによる和解が成立しました。

参照:企業法務ナビ

福島県と宮城県が同じ東北地方に位置することも、消費者の誤解や風評被害を助長した要因と考えられます。

同名企業への風評被害

2017年6月、和歌山県の国内大手原薬メーカーである山本化学工業が、医薬品医療機器法に基づき、22日間の業務停止命令と業務改善命令を受けました。

山本化学工業は2009年2月から、自社製品に無届けで安価に輸入した原料を混ぜて出荷していたことが判明したためです。

これは国内大手の原薬メーカーが起こした不祥事のため、全国的に報道され大きな影響を及ぼしました。

この影響を受けて風評被害に遭ったのが、大阪府の山本化学工業です。

同名企業という理由から、1週間で1,000件を超える苦情や批判の電話やメールが寄せられました。

大阪の山本化学工業は「和歌山の山本化学工業とは一切関係がない」とコメントを発表するも収束しなかったため、山本富造社長は記者会見を開き、和歌山の同名企業との「誤認解消」を訴える事態となりました。

参照:日本経済新聞

参照:ITmedia ビジネスオンライン

同じ社名であるだけで無関係の企業まで風評被害に巻き込まれるリスクがあるため、誤解を防ぐための迅速な情報発信と対応の重要性が改めて浮き彫りになった事例です。

チョコレート虫混入疑惑

2024年11月、人気チョコレートブランドであるチロルチョコに「虫が入っている」とする投稿がSNS上で拡散されました。

これによりチロルチョコ株式会社には多くの疑問が寄せられましたが、公式アカウントが速やかに対応しています。

投稿主に連絡をとり、動画に映っていた商品は例年販売される季節商品と思われるものの、当年の販売がまだ行われていないことから、前年以前の商品である可能性が高いことを説明しました。

その後、投稿者側は投稿を削除してチロルチョコ株式会社は投稿者およびその家族から謝罪の連絡を受けたことを公式に発表しました。

購入時期や保存状況についても確認がとれ、さらに投稿内容にも配慮を感じられたことから、チロルチョコ株式会社の対応は結果的に高く評価されることになります。

参照:東洋経済オンライン

投稿直後には憶測が飛び交ったものの、冷静かつ迅速な対応によって深刻な風評被害を未然に防いだ好例といえます。

関連記事

・Googleの検索候補削除方法とは?仕組みと消す方法を解説!

・代表者U様の逆SEO対策成功事例:ネガティブ検索結果からの脱却!

・ネット風評被害の影響と対策!業界別の誹謗中傷と事例紹介

風評被害を会社で防止する方法

風評被害を完全に防ぐのは困難ですが、事前にできる対策はあります。

影響力が強いSNSのルールや従業員やアルバイトの教育など、風評被害対策を企業全体で取り組むことが重要です。

危機管理の意識を社内で高めることが、風評被害を防止する方法について考える第一歩です。

風評被害対策に向け、具体的な方法を解説します。

SNS利用に関するルール策定

企業がSNSを利用する際には、明確なルール策定をすることが風評被害対策として重要です。

企業は従業員の発信方法についてSNS利用に関するルールを作成し、どのような行動が風評被害を引き起こす可能性があるのか明確にする必要があります。

ルールの中には社内情報の取扱いや誹謗中傷の禁止、個人の意見と企業の公式見解の区別などが含まれるようにしましょう。

従業員がルールを理解すれば、不用意な発言から生じる風評被害を未然に防げる確率が上がります。

仮に炎上とまではならなくとも、噂や誤情報が拡散されるため、一人ひとりが意識を持って発信することが大切です。

従業員個人もネットやSNSの使い方を理解していなければ、以下の記事で解説しているような内容が起きる可能性があります。

従業員やアルバイト教育

風評被害を防ぐためには、従業員やアルバイトに対する教育が不可欠です。

社内教育を通じて、風評被害のリスクやその影響について理解を深めさせることが重要です。

過去に起きた風評被害の事例を学び、どのような行動が問題を引き起こすか説明すれば、従業員やアルバイトは具体的にイメージしやすくなります。

誤った情報拡散を防ぐリテラシー教育を実施すれば、従業員やアルバイト自身が発言に責任を持つ意識が育てられ、風評被害のリスクを減らす効果が期待できます。

一人ひとりが適切な情報発信をできるようになることは、風評被害対策として有効であり大切なことです。

インターネット上でのモニタリング

風評被害を未然に防ぐためには、インターネット上でのモニタリング体制を整えることが重要です。

SNSや掲示板、ニュースサイトなどを定期的に監視し、自社に関する情報を早期に把握できるようにしましょう。

自社名、商品名、サービス名などの関連キーワードを設定してチェックすることで、問題が拡大する前に適切な対応が可能です。

このように、ネット上の投稿や書き込みを監視する取り組みは「風評監視」と呼ばれます。

風評被害対策が発生後の事後対応であるのに対し、風評監視はリスクを未然に防ぐための予防策として機能します。

風評被害発生後のガイドライン策定

風評被害が発生した際に迅速な対応を取るためには、事前にガイドラインを策定しておくことが重要です。

対応手順や責任者、緊急時の対応担当者をあらかじめ明確に定めておくことで、実際に被害が発生した際も混乱せず、速やかに行動できます。

また、対応策を具体的に整理しておけば、初動対応の遅れによる被害拡大を防ぐことにもつながるでしょう。

さらに専門家の意見を取り入れて作成したガイドラインであれば、より実効性の高い対策が可能になります。

発生後に場当たり的に対応するのではなく平時から手順や役割分担を整備しておくことが、風評被害への最大の備えとなります。

風評被害対策を会社でとる方法

会社が風評被害に遭った場合、すぐ対策に取りかかることが必要です。

対応が遅くなるほど状況は悪化し、風評被害も拡大します。

ここでは風評被害対策として会社がとるべき代表的な方法を順番に解説します。

事実確認

風評被害が発生した際には、最初に事実確認を徹底することが不可欠です。

問題となっている投稿や情報が事実なのか、それとも誤解や虚偽に基づくものなのかを冷静かつ慎重に見極める必要があります。

もし事実確認を行わずに否定し、その後に情報の正当性が判明した場合は企業に対する批判はさらに強まるでしょう。

事実であった場合には、原因調査や再発防止策を早急に講じなければなりません。

一方で、虚偽情報である場合は発信者や拡散経路を特定し、意図や背景を調査することが重要です。

事実確認を怠ると、誤った前提で対応を進めることになり、結果的に被害を拡大させるリスクもあります。

適切な風評被害対策を講じるためには、何よりもまず正確な情報を把握することが大前提となります。

公式声明を発表

事実確認が完了したら、速やかに企業としての公式声明を発表しましょう。

公式声明は問題の内容や企業の立場を明確に伝え、誤解を解くために不可欠な手段です。

発表は自社ウェブサイトやSNS、ニュースリリースなど、不特定多数が目にする媒体を通じて広く行うことで、情報がより効果的に伝わります。

あわせて、消費者や取引先、メディアに対して調査結果を公開することで声明に対する信頼性と説得力が一層高まります。

声明の内容は、事実に基づき、誠実かつ透明性のある表現でまとめることが重要です。

虚偽情報に対しては訂正と今後の対応方針を、事実であった場合は原因究明と再発防止策を明確に示しましょう。

適切なタイミングと内容で公式声明を発表できれば、顧客や取引先など関係者の信頼回復につなげることが可能です。

削除依頼

風評被害の原因となる投稿や情報がネット上に残っている場合は、速やかに削除依頼を行いましょう。

削除対象となるのは問題の投稿を行ったユーザーや、情報を掲載しているウェブサイトの運営者です。

削除依頼は、企業として公式声明を発表した後に実施するのが効果的です。

声明によって広く世間に状況が周知されているため、投稿者や運営者側も対応に応じやすくなる可能性があります。

ただし、削除依頼を行ったからといって即座に投稿が削除されるわけではありません。

対応には時間がかかるケースが多く、情報拡散のスピードに追いつかないことも想定しておく必要があります。

なお、削除依頼は弁護士を通じて行う方法も有効です。

法律の専門家が介入している事実を示すことで、削除対応への圧力や説得力を高める効果が期待できます。

適切な手続きを経て投稿の削除が実現すれば、風評被害の拡大を抑えることが可能となります。

削除依頼の手順についてはこちら2つの記事で詳しく解説しています。

検索結果に出てくる自分の名前や画像を削除する方法

弁護士と風評被害対策会社への削除と対策の違い~費用やメリットを解説

法的措置

風評被害が深刻化した場合には、法的手段の検討も必要になります。

被害がエスカレートすれば、悪意ある誹謗中傷投稿が現れる可能性が高まります。

その際は、損害賠償請求や発信者情報開示請求などの対応を視野に入れるべきです。

これらの法的措置を講じる際には、専門の弁護士に相談することが不可欠です。

損害賠償請求や発信者情報開示請求はいずれも原則として裁判手続きが必要であり、専門的な知識と経験が求められます。

また、社内に裁判手続きに精通した人材を有している企業は多くありません。

手続きを一から調べるだけでも時間と労力を要するため、専門家である弁護士に依頼することでスムーズかつ的確に対応を進めることができます。

さらに弁護士に相談している事実を公表すれば悪質な投稿の抑止効果も期待でき、法的措置を進める上でも有利に働くでしょう。

風評被害対策の専門業者へ依頼

ネット上の風評被害対策は、専門業者への依頼を検討しましょう。

ネット上にネガティブな情報が増えていくと会社や商品、サービスなどを検索した際に、その情報が上位に表示されるようになります。

風評被害によって、本来その情報を知らなかった人にまでネガティブな内容が広まり、企業に悪い印象を与えてしまいます。

一度傷ついた信用を取り戻すには、長い時間と多くの労力が必要となるでしょう。

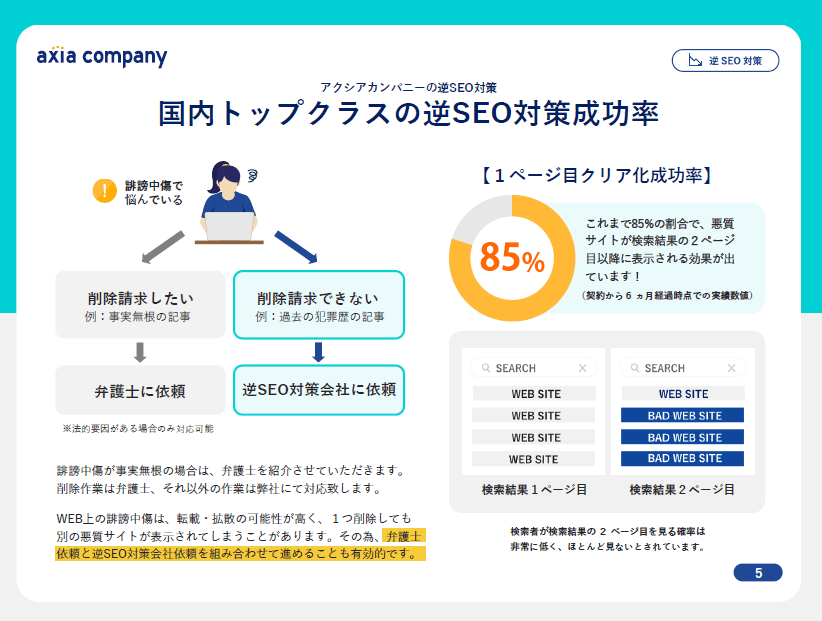

こうしたネガティブな情報を抑えるためには、逆SEO対策というネット上での風評被害対策が効果的です。

逆SEO対策とは、ユーザーが会社や商品などを検索した際にポジティブな情報が表示され、ネガティブな情報の露出を抑える方法のことです。

逆SEO対策をとれば、会社やユーザーにとって信頼性のある情報に触れられる機会が増え、風評被害の拡大を抑える効果が期待できます。

ネット上の情報拡散は非常に早いため、できるだけ早く専門業者へ依頼し対策しましょう。

逆SEO対策の詳細と費用については、次の2つの記事で紹介しています。

ネガティブSEO?逆SEO対策とは?やり方を解説する完全ガイド

逆SEO対策の費用は約30〜180万円!対策別の相場&事例を紹介

風評被害対策についてのまとめ

風評被害は、企業の信用や業績、採用活動などに深刻な影響を及ぼすリスクがあります。

そのため、発生前の予防策と発生後の迅速な対応の両方を整えておくことが重要です。

特にSNSやネット上での拡散はスピードが早く、自社だけでの対応が難しいケースも少なくありません。

あらかじめ信頼できる専門業者を選定しておけば、いざというときも冷静に対応でき、被害の拡大を防ぎやすくなります。

社内で風評被害対策を検討する際には、専門業者の活用も選択肢に入れて準備を進めておくと安心です。

#風評被害 対策

逆SEO対策

逆SEO対策 サジェスト対策

サジェスト対策 SEO対策

SEO対策 MEO対策

MEO対策 ホームページ制作

ホームページ制作

アクシアカンパニーの

企業リスク対策で売上・採用・ブランディングを守ります。

弊社は逆SEO・サジェスト共に高い成果率を誇ります。お客様の課題を明確にし早期解決致します。

事前調査&お見積り