インターネット上でのトラブルに対し、「訴えたいけれど実際は難しいのでは?」「誹謗中傷で訴えを起こすと何年くらいかかる?」と悩む人は少なくありません。

発信者の特定手続きや費用の負担、表現の自由との兼ね合いなど、法的対応には多くのハードルがあります。

本記事では、誹謗中傷を訴える際の難しさの理由・訴訟にかかる期間や費用・対応の流れ・さらには現実的な対策までを解説します。

誹謗中傷を訴える基準に迷っている方は、判断の材料として参考にしてみてください。

関連記事

・風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・誹謗中傷対策は会社に依頼!対応方法やメリットに選び方も解説

「サジェスト/関連ワードを非表示に」サジェスト対策の詳細はこちら

「悪質サイトの検索順位を下げる」逆SEO対策の詳細はこちら

コンテンツ目次

誹謗中傷を訴えるのが難しいのはなぜ?

ネットの誹謗中傷に対して訴えたいと考える人は増えていますが、実際に訴えるとなると「難しい」「現実的じゃない」と感じる声も多く聞かれます。

その背景には、次のような理由があります。

- 発信者を特定するための開示請求など、手続きが多段階で複雑

- 誹謗中傷の証拠となるログには保存期間があり、すぐに消えてしまう

- 弁護士費用や裁判費用など、金銭的な問題がクリアしにくい

- 表現の自由との兼ね合いで、違法性がはっきりしないケースが多い

- 名誉毀損や侮辱罪などの基準があいまいで、訴えても判断が分かれる

- 警察が「軽微な案件」と判断し、民事対応に回されやすい

「誹謗中傷で訴えを起こすと何年くらいかかるの?」「誹謗中傷はどこからが罪になるの?」と不安に感じている方は、まずこうした難しさの理由を知っておくことが大切です。

次の項目では、誹謗中傷を訴えるために必要な基準や条件を解説します。

発信者を特定する手続きが多段階で煩雑なため

誹謗中傷を訴えるには、まず相手を特定する必要があります。

しかし、その手続きは非常に煩雑で、SNS運営者とインターネットプロバイダ(ISP)に対して、2段階の情報開示請求を行わなければなりません。

具体的には、X(旧Twitter)やInstagramなどのSNS運営会社に対してIPアドレスの開示請求を行い、その後、そのIPアドレスを管理するプロバイダに対し、住所や氏名の開示を改めて請求します。

このように、発信者情報の開示には2回の裁判手続が必要となり、要する期間は一般的に数ヶ月以上です。

さらに、サイト管理者・プロバイダ・発信者の対応状況によって所要時間には大きな差が生じ、書き込みから長期間(例:3年以上)経過している場合には、特定までにさらに時間がかかります。

誹謗中傷の証拠保全はすべての法的措置の出発点であり、これがなければ手続きを進められません。

ログ保存期間の制限によるタイムリミットがあるため

誹謗中傷を訴えるには、発信者を特定するための証拠が不可欠です。

ところが、アクセスログは無期限で保存されるわけではなく、多くのSNSやプロバイダでは保存期間が3〜6ヶ月程度とされています。

この期間を過ぎるとログが削除され、発信者特定の手続きが大幅に難しくなる可能性があります。

なぜなら、IPアドレスの履歴が残っていなければ、SNS運営者やプロバイダに情報開示請求を行っても必要な情報が得られないからです。

ネット上の誹謗中傷を訴える際、証拠の取得が期限内に行われなかったことで投稿者の特定が遅れ、余計な手間や費用がかかってしまうケースもあります。

このような事態を防ぐには、投稿を見つけた段階で速やかにスクリーンショットやURLを保存しなければなりません。

その上で必要に応じて弁護士や専門業者に相談し、証拠の収集方法や開示請求の進め方、費用や期間の見通しを事前に確認してみてください。

ログ保存期間は証拠取得のタイムリミットであり、迅速な対応こそが訴えを実現する第一歩です。

気づいた時点ですぐにスクショやURLを保存しておくと安心です。

弁護士費用・裁判費用が高額なため

誹謗中傷を訴える際には、発信者の特定や損害賠償請求などの手続きに数十万円単位の弁護士費用がかかるのが一般的です。

これは、まず発信者情報開示請求に関する裁判手続が必要となり、その後に損害賠償請求を行う場合、別途費用が発生するためです。

たとえば、発信者の特定を行う開示請求に30〜50万円、さらに損害賠償請求にも同程度の費用がかかるとすると、数十万円程度の賠償金を得られたとしても、費用倒れになってしまうおそれもあります。

ネット上での誹謗中傷をめぐる裁判では、得られる慰謝料が弁護士費用を下回り、結果的に金銭面でのメリットが少なくなるケースも考えられます。

このような事情から、誹謗中傷を訴えるには費用面のハードルが高いと感じる人は少なくありません。

事前に費用対効果を見極め、場合によっては削除請求や逆SEOといった別の方法も検討すべきです。

表現の自由とのバランスで違法性が判断されにくいため

誹謗中傷を訴える場合、被害者の名誉権と投稿者の表現の自由が憲法上で対立するため、違法性の判断が難しくなります。

これは、憲法21条が保障する表現の自由と、人格権の一部である名誉権の保護が衝突する構造にあるからです。

裁判所は、表現内容の公益性や真実性、または真実と信じるに足る相当な理由(真実相当性)があったかどうかを総合的に判断します。

ネット上では誹謗中傷にみえても、公共の利益を目的とした意見や批評は、誹謗中傷として罪にならない場合があります。

そのため、投稿が違法と認定されるかはケースごとに異なり、結果が予測しづらいのが現実です。

名誉権と表現の自由のバランスを取る判断は専門的かつ複雑であり、誹謗中傷を訴えるには慎重な証拠収集と法的助言が欠かせません。

名誉毀損・侮辱罪の基準が曖昧で判断が分かれるため

誹謗中傷を訴える際には、名誉毀損罪や侮辱罪が適用される可能性がありますが、どちらに該当するか、また罪にあたるかどうかの判断が非常に曖昧です。

これは、「事実を摘示した中傷」が名誉毀損にあたり、「単なる悪口や主観的評価」の場合は侮辱罪になるとの区分がある一方で、何が事実で何が意見かの判断基準が明確ではないためです。

例えば、「○○は過去にトラブルを起こした」と投稿した場合、それが真実か否か、公益性があるかによっては名誉毀損になりますが、「単なる意見」として罪に問われないケースもあります。

ネットの誹謗中傷で訴えられた場合でも、投稿者が「ただの感想」と主張すれば、法的判断が分かれるかもしれません。

このように、表現の内容や文脈によって罪が成立するかどうかが大きく左右されるため、誹謗中傷を訴えるには法的な解釈に基づいた慎重な対応が求められます。

判断が難しい場合は、専門家に相談して自分のケースを確認するのが確実です。

警察が「軽微」「民事で解決可能」と判断するため

ネット上の誹謗中傷に対して警察が動かない背景には、「違法性が低い」「民事で対応可能」といった判断基準が関係しています。

警察が刑事事件として取り扱うには、社会的な影響や被害の重大性が一定以上であるのが前提です。

そのため、誹謗中傷が名誉毀損罪や侮辱罪に該当していても、内容が比較的軽微だと判断された場合は、捜査の対象外とされてしまいます。

さらに、損害賠償請求や投稿の削除など、民事的な手段で解決できると判断されると、警察は「民事不介入」の原則に従い、関与を避ける傾向があります。

実際に、ネット上の誹謗中傷で訴えを検討した人が警察に相談したものの、「これは民事の問題です」と案内され、最終的に弁護士に依頼して開示請求や削除対応に踏み切ったケースも見られます。

このように、警察の対応には明確な法的基準と運用方針があるため、誹謗中傷を現実的に対処するには、証拠保全と民事ルートでの早期対応の検討が重要です。

誹謗中傷を訴えるにはどんな条件・基準がある?

「ネットの誹謗中傷はどこから訴えられるのか?」と疑問を持つ人は少なくありません。

SNSや掲示板では、意見や批判のつもりで書いた内容が思わぬトラブルにつながる場合もあるからです。

実際には、書き込みの内容や状況によって適用される罪名が異なり、訴えるための基準も変わってきます。

その判断には、次のような観点が関係しています。

- 事実を示して名誉を傷つけたかどうか(名誉毀損罪)

- 侮辱的な言葉のみで相手を貶めたかどうか(侮辱罪)

- 相手に恐怖を与えるような言動があったか(脅迫罪)

- 業務の妨害や信用の毀損につながったか(業務妨害罪)

- 金銭的損害が発生したか、損害賠償を求める余地があるか(民事訴訟)

誹謗中傷を訴えるにはどんな条件や基準があるのか、どこからがアウトなのかを解説します。

名誉毀損罪で訴える場合

ネット上の誹謗中傷を名誉毀損罪で訴えるには、一定の条件を満たす必要があります。

具体的には公然性・事実の摘示・社会的評価の低下が成立の3要件です。

たとえば、匿名掲示板で実名を挙げて「○○は不倫している」と投稿された場合、不倫の事実の有無にかかわらず、名誉毀損罪が成立する可能性があります。

これは、特定の個人に対して事実を摘示し、社会的な評価を下げる行為にあたるからです。

一方で「ばか」「死ね」などの単なる悪口や感想は事実の摘示に該当せず、名誉毀損罪でもなく侮辱罪の適用となると考えられます。

このように、「どこから罪になるのか」の線引きは非常に繊細で、訴えるには証拠の保全や要件の整理が欠かせません。

実際には、誹謗中傷を訴える基準や費用の見通しを早期に把握し、現実的な対応方針を立てる必要があります。

初動の段階で弁護士や専門業者に相談すれば、「誹謗中傷は訴えるのが難しい」と悩む前に、より現実的な対応策を選択する判断が可能です。

事実なら投稿しても問題ないと誤解されがちですが、名誉毀損は真実でも違法と判断されます。

侮辱罪で訴える場合

侮辱罪は、たとえ事実に基づかない言葉でも、社会的評価を著しく傷つけた場合に成立します。

「ばか」「死ね」「キモい」など、いわゆる誹謗中傷の言葉に該当する発言は、内容によっては刑事事件として扱われます。

名誉毀損と異なり、侮辱罪では具体的な事実の摘示が不要で、投稿者の意図や文脈次第では罪にならないとは言い切れません。

実際、近年ではSNSでの短文投稿が侮辱罪に問われ、略式起訴や罰金刑となった事例も増加しています。

このような背景から誹謗中傷は、どこから罪になるのかが非常に重要な判断ポイントとなります。

誹謗中傷を訴えるには、まず投稿内容が侮辱罪に該当するかどうかを冷静に判断する必要があり、専門家への早期相談が費用や労力の無駄を防ぐ近道です。

脅迫罪で訴える場合

ネット上で「家に行くぞ」「殺すぞ」など、相手に危害を加える意思を示し、恐怖心を与えた場合、脅迫罪に該当する可能性があります。

これは、侮辱罪や名誉毀損罪とは異なる性質の罪です。それぞれの違いを以下の表にまとめました。

| 脅迫罪 | 侮辱罪 | 名誉毀損罪 | |

|---|---|---|---|

| 主な内容 | 害を加える旨を伝え、相手に恐怖を与える発言 | 社会的評価を下げる具体的な事実の公表 | 抽象的・感情的な悪口など |

| 相手の反応 | 畏怖(恐怖心) | 名誉(社会的評価)が損なわれたか | 不快感・侮辱されたとの印象 |

| 発言例 | 「殺す」「家に行く」「殴るぞ」など | 「あいつは詐欺師だ」「前科がある」など | 「バカ」「無能」「きもい」など |

| 犯罪性 | 高い(刑事事件として立件されやすい) | 内容によっては刑事・民事両方の対象になる | 比較的軽微だが、侮辱罪として成立する場合も |

このように、脅迫罪は相手の恐怖心を煽る具体的な危害予告が特徴で、刑事事件として扱われる可能性が高くなります。

万が一、不安を感じるメッセージを受け取った場合には、早めの証拠保全と専門家への相談が重要です。

業務妨害罪で訴える場合

虚偽の内容をネットに投稿して企業や店舗の営業を妨げた場合、「業務妨害罪」に該当する可能性があります。

これは、事実に反する風評が拡散されて業務に支障が出た場合に成立し、誹謗中傷の中でも特に実害が大きいケースです。

「この店は食中毒が出た」といった虚偽のレビューや、「○○社は詐欺をしている」といったSNS投稿は営業妨害とみなされ、法的責任に問われる可能性も否定できません。

レビューサイトで評価が下がってしまうと、来客や問い合わせが一気に減り、売上や信用の低下といった直接的な損害に直結します。

だからこそ、被害を受けた側は早めに行動して対応する姿勢が欠かせません。

このように、虚偽の投稿がビジネスに打撃を与えた場合、業務妨害罪として刑事告訴を検討できるレベルの問題となります。

民事訴訟で損害賠償請求する場合

ネット上の誹謗中傷は、刑事責任に問えなくても民事訴訟によって損害賠償を請求できる場合があります。

名誉感情を傷つけられたとして慰謝料請求が認められるため、訴えるには証拠の保存が重要です。

SNSや掲示板で「○○は嘘つき」「詐欺まがいの商売をしている」などと投稿され、それによって精神的苦痛や営業妨害が生じた場合には、慰謝料の支払いや削除請求が認められる場合もあります。

損害額は投稿内容の悪質性・拡散の規模・被害の程度などをもとに判断されます。

刑事告訴が難しいケースでも、民事によって現実的な救済が得られる可能性があるため、泣き寝入りせずに専門家への相談が大切です。

刑事事件にならなくても、精神的苦痛に対する慰謝料を民事で請求できるケースがあります。

誹謗中傷の根本的な解決策

「ネットの誹謗中傷は避けられない」「訴えても意味がない」といった声がある一方で、誹謗中傷によって企業や個人の信用が失われる事態に悩むケースは少なくありません。

実際には、適切な対応により次のようなメリットが得られます。

- 公式サイトやSNSでの発信を強化し、誤解や悪意ある情報に対抗できる

- 社内のリテラシー教育によって、内部からの誤発信・炎上リスクを抑制できる

- 専門業者と連携し、段階的・継続的な対応体制を構築できる

- 検索結果からネガティブ情報を押し下げ、逆SEOで企業イメージを守れる

「誹謗中傷は罪にならない?」「訴えるのは難しい?」といった誤解が被害を長引かせるため、訴える・訴えられたといった表面的な対応だけでなく、信用を守るための根本的な対策が必要です。

ここでは、ネット誹謗中傷への根本的な4つの解決策を解説します。

関連記事

・風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・誹謗中傷対策は会社に依頼!対応方法やメリットに選び方も解説

公式サイトやSNSでの情報発信を強化する

ネット上の誹謗中傷に対して根本的な対策を講じるなら、公式サイトやSNSでの継続的な情報発信が不可欠です。

正確な情報を自ら発信し続けると、誤解や偏った印象が広がるのを防ぎ、企業や個人の信頼の土台を築けると考えられます。

情報発信は、誹謗中傷がどこから広がったか分からない状況でも、沈黙せずに正確な声を届ける手段になります。

結果として、ネットの誹謗中傷を訴えるには証拠や手続きが必要ですが、それ以前に誤解されない環境づくりが求められます。

誹謗中傷を受けた際の初動としてだけでなく、訴える費用や手間を減らすためにも、日頃からの発信体制の整備が大切です。

従業員・関係者へのリテラシー教育を徹底する

ネットの誹謗中傷を根本的に防ぐためには、従業員や関係者へのリテラシー教育が欠かせません。

その理由として、内部からの不用意な投稿や無意識の発言が炎上の火種となり、最悪の場合は、誹謗中傷を訴えられる事例として大きなリスクに発展するからです。

このような失敗を避けるためには、SNSのリスク教育や誹謗中傷対策の研修を導入し、従業員一人ひとりに「どこからが誹謗中傷に当たるのか」や「訴えを起こす際の基本的な知識」の浸透が重要です。

教育の徹底により、内部からの不適切な投稿を未然に防ぎ、組織全体で風評被害リスクの低減が可能です。

専門業者と連携して中長期的な対応体制を整える

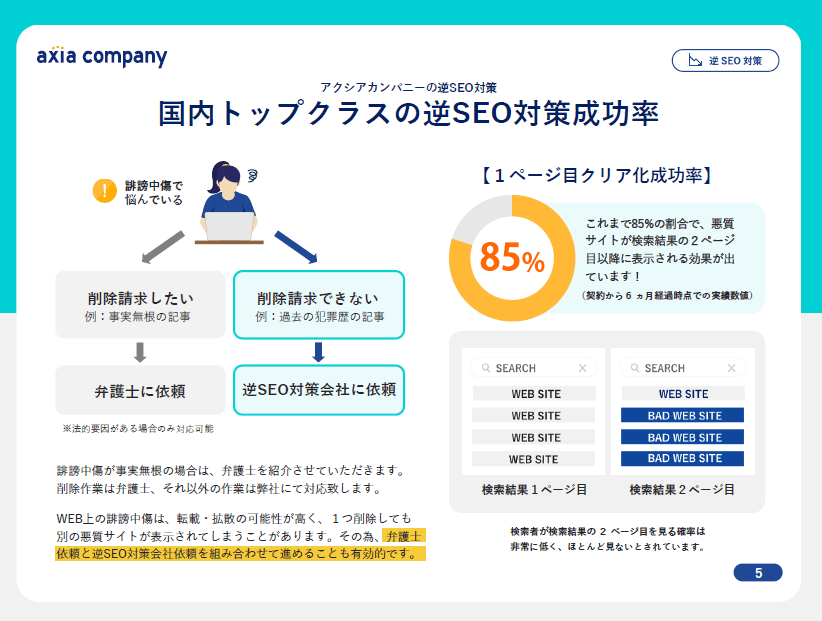

ネットの誹謗中傷は一度削除や警告文で対応しても、再び拡散する可能性が高いため、専門業者と連携して中長期的な体制整備が効果的です。

誹謗中傷を訴えるには時間や費用がかかり、裁判に発展すれば誹謗中傷を訴えられた事例のように双方とって負担が大きくなります。

専門業者に依頼すれば、投稿削除だけでなく、検索結果の逆SEO対策・サジェスト汚染の抑制・モニタリング体制の強化など、包括的な施策の実施が可能です。

ブランド毀損が懸念される企業では、ネガティブワードを自動検知するモニタリング体制を導入し、悪質な投稿を早期に把握し、検索結果の非表示化や逆SEO対策によって被害拡大を防げることが期待できます。

結果として、訴えるには難しいと感じる個人や企業でも、現実的かつ持続的に風評被害を抑えられます。

関連記事:ネット風評被害の影響と対策!業界別の誹謗中傷と事例紹介

専門業者との連携は、削除請求や訴訟に頼る前にできる最も合理的な備えといえるでしょう。

逆SEOや検索対策でネガティブ情報の拡散を防ぐ

ネット上の誹謗中傷に対しては、削除以外にも「逆SEO」や「検索結果の非表示化」といった検索対策が非常に有効です。

検索エンジンの表示順位や関連キーワードは、調整により悪質な投稿がユーザーの目に触れる機会を大幅に減らせる効果が期待できます。

特に、「やばい」「詐欺」などのワードが、企業名やサービス名と一緒に検索される場合は注意しなければなりません。

ネット上に「やばい」「詐欺」などのネガティブな検索結果が表示され続けると、信頼低下や売上減につながるおそれがあるからです。

このような事態を防ぐには、「逆SEO対策」が有効だとされています。

これは、公式サイトや良質な記事などを上位に表示させ、悪意ある投稿を検索結果の下位に追いやる方法です。

企業や店舗にとってネガティブな投稿が読者の目に触れる機会を減らせれば、被害の拡大を未然に防げると考えられます。

投稿削除が難しい掲示板や海外サイトに対しても、こうした検索側からのアプローチが現実的かつ効果的な対応手段になります。

株式会社アクシアカンパニーでは、逆SEOやサジェスト対策などの施策に対応しており、状況に応じて削除申請や発信者特定のための専門家との連携も視野に入れたサポートを行っています。

費用・労力・時間を見据えた最適な対策プランを提案してもらえるので、まずは無料相談で現状を確認してみましょう。

誹謗中傷に該当する言葉一覧

ネット上の投稿が誹謗中傷にあたるかどうかは、「どんな言葉を使ったか」によって大きく左右されます。

以下の表では、名誉毀損罪・侮辱罪・業務妨害罪などに該当する可能性のある言葉の代表例を分類して紹介します。

| 区分 | 該当する可能性がある言葉 | 備考・ポイント |

|---|---|---|

| 名誉毀損 | 「○○は不倫している」「○○は前科がある」「○○は詐欺師だ」 | 実名・団体名とともに事実を示して社会的評価を下げる内容 |

| 侮辱 | 「バカ」「死ね」「気持ち悪い」「無能」 | 事実の有無に関係なく、人をおとしめる抽象的な表現 |

| 脅迫 | 「殺すぞ」「家に行く」「家に火をつけてやる」 | 危害を予告して相手に恐怖を与える発言。刑事事件の可能性あり |

| 業務妨害 | 「この店は食中毒が出た」「この会社は詐欺をしている」 | 虚偽の情報により店舗や企業の業務を妨害する内容 |

投稿者が「本当のことを書いただけ」「悪口のつもりはなかった」と主張しても、文脈や受け取る側の感じ方によっては誹謗中傷と判断され、法的責任を問われます。

発言の前後の文脈や拡散状況によって、実際の違法性の有無は変わります。

関連記事

・風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・誹謗中傷対策は会社に依頼!対応方法やメリットに選び方も解説

誹謗中傷が罪にならない場合とは?

ネット上の発言がすべて法的責任を問われるわけではなく、誹謗中傷のように見えても罪に問われないケースも存在します。

以下のようなケースでは、表現の自由や事実の正当性などが認められ、罪に問われないと判断される可能性があります。

- 客観的な事実にもとづく意見・批判である

- 公益目的で情報を発信している

- 事実の摘示がなく、単なる悪口・主観的感想である

- 1対1のやり取りなど、公然性がない

これらの線引きは非常に繊細で、対応を誤ると逆に訴えられるリスクも否めません。

関連記事:誹謗中傷が訴えられる基準は?罪名や例文、対策方法を解説

ここでは、罪に問われない誹謗中傷のパターンを解説します。

「意見・批評」など表現の自由として保護される場合

ネット上の投稿でも、公共性や公益性が認められる意見や批評は、誹謗中傷とは見なされず、表現の自由として法律上で保護されます。

これは、民主主義において健全な議論が必要不可欠とされているためです。

例えば、飲食店のサービスに対して「接客が雑だった」「二度と行かない」といった感想や批判は、内容に誇張があっても基本的に個人の意見とされ、誹謗中傷には該当しません。

ただし、批評の範囲を超えて「○○は詐欺師だ」「不衛生で営業停止すべきだ」といった事実無根の投稿や名誉を毀損する内容になると、訴えられる可能性が高まります。

つまり、意見と誹謗中傷の境界線は事実の摘示があるかどうか、公益性があるかどうかが大きな判断基準です。

誹謗中傷を訴えるにはどうすればいいかと悩んでいる方は、まずその投稿が罪にならない可能性があるのかを冷静に見極める必要があります。

公表の目的が公益で、事実が真実または誤信相当性がある場合

公益を目的とした情報公開で、内容が真実またはそれに近いと認められる場合は、誹謗中傷として罪に問わない可能性があります。

これは、表現の自由と報道の自由が憲法で保障されているためです。

具体的な例として、消費者が被害を受けた企業の実態を裏付けのある取材結果として公表した場合、それが公益性のある内容であれば誹謗中傷で訴えるには難しいと判断されます。

実際に、「ネットで誹謗中傷された」と企業側が主張しても、投稿者が社会的に正当な問題提起をしており、その主張に一定の裏付けがあれば、誹謗中傷としては不成立になるケースも存在します。

つまり、発言内容が社会的関心のある事実であり、その裏付けや取材がある場合は、法律上の違法性が認められにくいわけです。

事実の摘示がなく単なる悪口や主観的な評価の場合

「ばか」「クズ」などの言葉は、名誉毀損罪には該当しませんが、侮辱罪として処罰される可能性があります。

名誉毀損罪が成立するには、社会的評価を下げる具体的事実の摘示が必要です。

しかし、「ばか」「あほ」「ゴミ」などは事実の提示ではなく、主観的な悪口や人格攻撃にとどまるため、名誉毀損罪の構成要件は満たしません。

一方で、これらの言葉は公然と人を侮辱したとみなされれば、侮辱罪に該当する恐れがあります。

SNSで「ブス」「ちび」などの表現を投稿した場合、名誉毀損ではないものの、侮辱罪で警察に通報されるケースもあります。

その理由として、侮辱的な言葉が繰り返されたために精神的苦痛が蓄積し、法的措置を検討する状況に値する可能性が高まるからです。

つまり、たとえ事実無根の悪口であっても、侮辱罪として責任を問われる可能性があるため、言葉の使い方には注意が求められます。

侮辱罪は軽犯罪ですが、捜査対象となる場合もあるため軽視できません。

1対1でのやり取りなど公然性が認められない場合

誹謗中傷の発言であっても、1対1のやり取りなど公然性がない場面では、名誉毀損罪や侮辱罪に問うのは難しくなります。

これらの罪が成立するには、不特定または多数の人が認識できる状況での発言が前提条件になるためです。

X(旧Twitter)のダイレクトメッセージやLINEの個別チャットで「お前なんて最低だ」と送ったとしても、それが相手と自分しか見ていないやり取りであれば、公然性は認められません。

ただし、同じ内容でもグループLINEやオープンなSNS投稿であれば話は別です。

複数人が内容を見られる状況であれば、公然性が認められ、名誉毀損や侮辱罪が成立する可能性が出てきます。

このように、どこで誰に向けて言ったかが罪になるかどうかの分かれ道になります。

ネットで誹謗中傷を訴えるには、内容だけでなく発信された環境(公然性)が重要な基準となるため、状況の正確な見極めが大切です。

非公開の中傷でも記録が残れば証拠となり、民事請求の対象になる可能性もあります。

誹謗中傷で訴えるまでの流れ

ネットで誹謗中傷に対して、どうすれば訴えられるのか分からなかったり、弁護士に相談するには費用が心配だったりと、不安を抱えている人は少なくありません。

実際には、誹謗中傷を訴えるためには、次のような段階的な対応が必要になります。

- 投稿内容のスクリーンショットなど証拠を保全する

- SNSや掲示板の運営に削除依頼を出す

- IPアドレスなどの発信者情報開示を請求する

- 示談交渉や警察への相談を検討する

- 必要に応じて損害賠償請求や刑事告訴を行う

「誹謗中傷はどこからが罪になるのか?」「訴えられた事例は?」「訴える基準や費用は?」といった疑問に答えながら、それぞれのステップで気をつけるべきポイントを解説します。

関連記事

・風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・誹謗中傷対策は会社に依頼!対応方法やメリットに選び方も解説

投稿発生後にまず証拠保全をする

ネット上で誹謗中傷を訴えるには、まず投稿内容の証拠保全を最優先する必要があります。

その理由として、SNSや掲示板の投稿は運営側に削除されることも多く、証拠が残っていないと発信者の特定や削除依頼、賠償請求が困難になるためです。

保存しておくべき内容としては、スクリーンショット・投稿URL・投稿日時・アカウント情報・文面の原文などがあります。

X(旧Twitter)で「死ね」「訴えるぞ」など、よく見られる典型的な誹謗中傷の言葉が投稿されていた場合、それを確実に記録しておけば、後の開示請求や訴訟時に証拠として機能します。

誹謗中傷を訴えるには投稿の痕跡を押さえることが出発点となるため、「あとで消されたから対応できない」といった事態を避けるためにも、被害に気づいたらすぐに証拠保全を行いましょう。

投稿が削除された場合、あとから復元や特定は極めて困難になります。

削除依頼(運営元・掲示板・SNS)を試みる

誹謗中傷に気づいたら、まずは投稿の証拠保全が最優先です。

そのうえで、拡散防止を目的として投稿の削除依頼を行うのが現実的な初動対応となります。

削除依頼は、費用や時間がかかる法的措置に比べ、すぐに行動できる手段の一つです。

多くのプラットフォームでは、ガイドライン違反を報告するフォームや削除申請ページが設けられており、X(旧Twitter)やInstagramなどでは、該当するカテゴリを選ぶとスムーズに申請できます。

掲示板サイトでも、運営元の定める手順に従えば対応される可能性は十分にあります。

迅速に削除されれば、投稿がさらなる誹謗中傷や炎上につながるリスクを軽減できる点も見逃せません。

ただし、削除されると発信者の特定が難しくなるため、必ず証拠のスクリーンショットやURLの保存などを済ませてから削除依頼を行うようにしましょう。

IPアドレスなど発信者情報の開示請求を進める

誹謗中傷の投稿者を特定するには、発信者情報の開示請求を行う必要があります。これは、投稿者のIPアドレスやアクセスログなどを取得するための手続きです。

SNSや掲示板の運営会社に対して任意開示の請求もできますが、断られるケースも少なくありません。

そこで現実的な方法となるのが、裁判所を通じた発信者情報開示命令の申し立てです。

これはプロバイダ責任制限法に基づく制度で、正当な証拠と理由があれば、運営元が投稿者の情報を開示する義務を負います。

X(旧Twitter)や匿名掲示板のようなプラットフォームでも、この手続きを踏めば投稿者の特定が可能です。

ただし、開示請求には期限があり、投稿から数ヶ月でアクセスログが消去されるため、スピーディな証拠保全が求められます。

誹謗中傷の訴えに不安がある方は、費用や労力を見据えた現実的な対処法を提案してくれる専門家への相談がおすすめです。

示談交渉または警察への相談を検討する

誹謗中傷の内容が名誉毀損や侮辱、脅迫などの犯罪に該当する場合は、示談交渉や警察への相談も視野に入れるべきです。

特に被害が深刻で、投稿者に対して刑事責任を問いたいと考える場合は、証拠とともに警察に届け出る方法を検討してみてください。

全国の警察には「#9110」のような相談専用ダイヤルが設けられており、まずはここでアドバイスが受けられます。

また、加害者が特定できている場合には、訴訟を起こす前に示談交渉で謝罪や賠償を求める選択肢もあります。

どちらの対応を取るかは、投稿の内容や被害の程度・費用・時間から判断してみてください。

誹謗中傷への対応は訴えるだけではなく、目的に応じた手段の冷静な選択が、精神的・経済的な負担を減らす鍵になります。

損害賠償請求や刑事告訴など法的手続きを行う

示談がまとまらなかった場合は、民事訴訟による損害賠償請求や、刑事告訴による加害者の処罰といった法的対応が現実的な選択肢となります。

投稿内容が名誉毀損や侮辱、脅迫などの罪に該当する場合には、それぞれの目的に応じて民事・刑事のいずれか、または両方の手続きが可能です。

例えば、民事訴訟では、精神的苦痛に対する慰謝料や弁護士費用の一部を請求できます。

一方、刑事手続では警察や検察を通じて加害者の処罰を求める形となり、加害者には罰金刑や前科が付く可能性もあります。

実際には、被害者側が証拠をしっかり揃え、目的に応じて使い分ける必要がありますが、費用や時間がかかっても、泣き寝入りせずに被害回復を目指すための有効な手段です。

誹謗中傷の深刻度や相手の反応を見ながら、弁護士に相談して適切な対応を進めましょう。

誹謗中傷を訴える場合にかかる費用と期間

誹謗中傷を法的に訴えるには、一定の費用と時間がかかるため、事前に全体像の把握が重要です。

訴訟には、弁護士費用・発信者情報開示請求費用・裁判費用などが発生し、内容や対応の進め方によっては総額で数十万円から100万円を超えるケースもあります。

たとえば、SNSで匿名のアカウントから名誉毀損的な投稿を受けた場合、投稿者の特定から損害賠償請求の完了までには、平均して半年〜1年程度を要します。

特に発信者情報の保存期間が短い(多くは3〜6ヶ月)ため、早期の証拠保全と手続き開始が不可欠です。

一方で、開示請求の段階で加害者が示談に応じたり、任意削除が実現したりする場合には、比較的早期・低コストで解決できるケースもあります。

誹謗中傷対応において想定される各段階の費用と期間の目安を以下にまとめました。

| 内容の概要 | 費用の目安 | 期間の目安 | 補足・注意点 | |

|---|---|---|---|---|

| 証拠保全 | スクショやURL、投稿日時、IDの記録。タイムスタンプや確定日付の取得も有効 | 0円〜数千円(公証役場利用等) | 即日〜数日 | ログ保存期限が短いため発見後すぐの対応が必須 |

| 投稿削除依頼 | SNSや掲示板への削除申請(本人または弁護士による) | 無料〜数万円(弁護士依頼時) | 即日〜2週間程度 | 削除代行業者の利用は非弁行為となるリスクがある |

| 発信者情報開示請求 | 投稿者特定のためのIP・氏名・住所の開示請求(裁判手続含む) | 約20万〜50万円(弁護士費用含む) | 約3〜6ヶ月 | 2022年以降は「発信者情報開示命令」制度が導入され短縮傾向にある |

| 示談交渉 | 加害者との和解、謝罪、慰謝料交渉など | 約10万〜30万円 | 約1〜3ヶ月 | 特定後すぐ示談に応じる例も多く、訴訟回避の可能性もある |

| 損害賠償請求(民事訴訟) | 精神的苦痛等に対する慰謝料・名誉回復措置の請求 | 約30万〜100万円以上 | 約6ヶ月〜1年 | 個人で10〜50万円、企業ではそれ以上の慰謝料もあり得る |

| 刑事告訴 | 名誉毀損・侮辱・脅迫・業務妨害等で警察や検察へ告訴 | 無料〜10万円(弁護士依頼時) | 数ヶ月〜1年以上 | 名誉毀損や侮辱は親告罪のため、6ヶ月以内の告訴が必要 |

このような費用・期間の見積もりを踏まえ、自分の被害の深刻度や相手の反応、訴訟以外の手段の有効性の冷静な見極めが大切です。

逆SEOやサジェスト対策、評判記事の拡散などを組み合わせれば、訴訟より費用対効果の高い解決につながる場合もあります。

誹謗中傷で訴えるのが難しい場合にとるべき対策

「ネットで誹謗中傷を受けたけれど、訴えるにはハードルが高そう」「費用や手続きが複雑で、何から始めていいか分からない」と感じる方は少なくありません。

実際、誹謗中傷を訴えるには証拠の確保や法的な条件の確認が必要で、すぐに訴訟に踏み切りづらいのが現状です。

しかし、訴訟以外にもできる対策はあります。

- 削除申請や内容証明の送付で投稿を止める

- 発信者情報を開示して示談で解決を目指す

- 弁護士による削除請求や刑事告訴を視野に入れる

ここでは、誹謗中傷を訴えるための費用や、リスクを抑えつつ実行できる現実的な対策を3つのステップに分けて解説します。

関連記事

・風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・誹謗中傷対策は会社に依頼!対応方法やメリットに選び方も解説

投稿削除依頼・内容証明でまず対応する

ネット上で誹謗中傷を受けた場合は、該当する投稿の削除依頼を行うのが基本的な対処法です。

いきなり法的に訴えるには時間や費用がかかるため、まずは多くのSNSや掲示板が設けている通報フォームや問い合わせ窓口を通じた削除要請が、現実的な初期対応として効果的です。

ただし、削除されないケースも少なくありません。

その場合は、誹謗中傷に対する警告文としても使われる内容証明郵便を活用し、相手や運営元に対して正式な削除請求をする必要があります。

内容証明による通知は、相手や運営側に法的対応も視野に入れているとの強い意思表示となり、無視されていた投稿が削除されるきっかけになる可能性が高まります。

訴えるのが難しい状況でも、このような段階的な対応により、現実的かつ効果的にネット誹謗中傷への対策が講じられます。

発信者情報開示請求をして示談交渉で和解を目指す

投稿内容や被害の程度によっては、損害賠償請求を起こす前に、示談によって謝罪や補償を受ける形で解決するケースもあります。

示談には、投稿者の身元を特定するために発信者の情報開示請求を行う必要があります。

発信者情報開示請求とは、SNSや掲示板などに匿名で誹謗中傷を投稿した人物について、裁判所を通じて運営元に対しIPアドレスや氏名・住所などの情報の開示を求める手続きです。

このステップは、加害者を訴える上で避けて通れないものであり、誹謗中傷を解決したい人にとっても、現実的な対応策の一つといえます。

相手が特定できれば直接訴訟に進まずとも、示談によって早期に解決する可能性が高まるわけですが、示談交渉は個人で行うと新たなトラブルを招きかねません。

できれば専門家に相談し、過去の事例を参考にしながら、適切な落とし所を見つけるのが得策です。

示談での解決は裁判より負担が軽く、早期解決の道が開けます。

弁護士による削除依頼や刑事告訴も選択肢に入れる

誹謗中傷の投稿が削除されない場合や、名誉毀損・侮辱・脅迫といった犯罪性が疑われるケースでは、弁護士による削除請求や刑事告訴が有効です。

これは、個人で削除を求めても無視されてしまうケースが多いなか、弁護士が法的根拠を明記して行う請求は、運営元や加害者に強い影響力を持つためです。

実際、ネット上の誹謗中傷に対して訴えを起こした事例では、弁護士が介入して削除対応が進んだり、刑事告訴によって投稿者に責任を問われたりしたケースが報告されています。

弁護士に依頼して削除請求や刑事告訴を行う場合は、時間と費用の負担が大きくなる点に注意が必要です。

費用は案件の内容や対応の複雑さによって変動しますが、一般的には自分で対応するよりコストがかかる傾向があります。

特に、名誉毀損や侮辱で法的措置を取る際には、相談料・着手金・成功報酬といった費用が発生し、金銭的なハードルが課題です。

誹謗中傷に対する内容証明(警告文)の例文

インターネット上での誹謗中傷が続く場合、投稿者に対して内容証明郵便で警告文を送る方法があります。

しかし、内容証明はあくまで警告であり、送っただけで法的効力が発生するわけではありません。

その役割は、相手に法的措置の意思を示し、心理的なプレッシャーを与える点にあります。

以下に、誹謗中傷に対して送る警告文の例文をご紹介します。

【警告文例文】

令和◯年◯月◯日

〇〇〇〇 様

通 知 書

私は、貴殿がインターネット上に投稿した以下の内容により、名誉を著しく傷つけられました。

【問題となる投稿内容の要約やURLなど】

上記の行為は、名誉毀損・侮辱・業務妨害に該当する可能性があり、刑事および民事上の責任を問うことができるものです。

つきましては、当通知書到達日より○日以内に当該投稿を削除し、再発防止をお約束いただけますようお願い申し上げます。期限内に誠意ある対応がなされない場合、やむを得ず法的措置を講じる所存です。

令和◯年◯月◯日

氏名:〇〇〇〇

住所:〇〇〇〇

連絡先:〇〇〇〇

このように、冷静かつ法的根拠を踏まえて書く必要があります。

ただし、内容証明の文面によっては逆に相手を刺激してしまうリスクもあるため、不安がある場合は弁護士に相談してみてください。

削除されない場合や再投稿が繰り返されるような悪質ケースでは、削除請求や発信者情報開示請求に進む選択肢も視野に入れましょう。

「誹謗 中傷 訴える 難しい」に関するよくある質問

「訴えるのは大変そう」「どこから始めればいいのかわからない」と感じる方も多いのではないでしょうか。

ここでは、誹謗中傷に関する代表的な質問を紹介します。具体的な対策を検討する際のヒントにしてみてください。

誹謗中傷を訴えるのは難しい?まとめ

誹謗中傷を訴えるには、投稿者の特定や証拠の保存、法的な手続きがあるため、ハードルが高いと感じる方も多いのではないでしょうか。

しかし、適切な対応により投稿の削除や損害賠償の請求は十分に可能です。

たとえ匿名の投稿であっても、発信者の特定は技術的に可能であるため、泣き寝入りせず、早い段階で専門家に相談してみましょう。

投稿に対しては感情的に反応するのではなく、冷静かつ的確に対応する姿勢が被害の拡大を防ぎ、解決への第一歩となります。

ひとりで抱え込まず、少しでも不安を感じたら専門家に相談してみてください。

#誹謗 中傷 訴える 難しい

逆SEO対策

逆SEO対策 サジェスト対策

サジェスト対策 SEO対策

SEO対策 MEO対策

MEO対策 ホームページ制作

ホームページ制作

アクシアカンパニーの

企業リスク対策で売上・採用・ブランディングを守ります。

弊社は逆SEO・サジェスト共に高い成果率を誇ります。お客様の課題を明確にし早期解決致します。

事前調査&お見積り