SNSでの情報拡散スピードが加速する昨今、飲食店に関する炎上トラブルが続出しています。迷惑行為の動画が拡散されたり、従業員の軽率な投稿が炎上を招いたりと、被害のパターンはさまざまです。

SNSは宣伝効果が高く、飲食店の集客に繋がりますが、使い方を誤ると一気に信頼を失うリスクがあります。

この記事では、実際に起こった飲食店の炎上事例10件を紹介します。

また、「なぜ迷惑行為が減らないのか」「炎上した店舗はどう対応したのか」など、飲食店が取り入れるべき具体的な炎上対策も解説します。

関連記事

・飲食店のサジェスト汚染「まずい」は放置せずに対策!削除法と事例も解説

・ネットで悪評を流されたときの対処法と予防策を解説。企業・個人別に紹介

・従業員(社員)の不祥事と企業が取るべきトラブル対応マニュアル7箇条

コンテンツ目次

飲食店の炎上はなぜ起こる?その原因とは

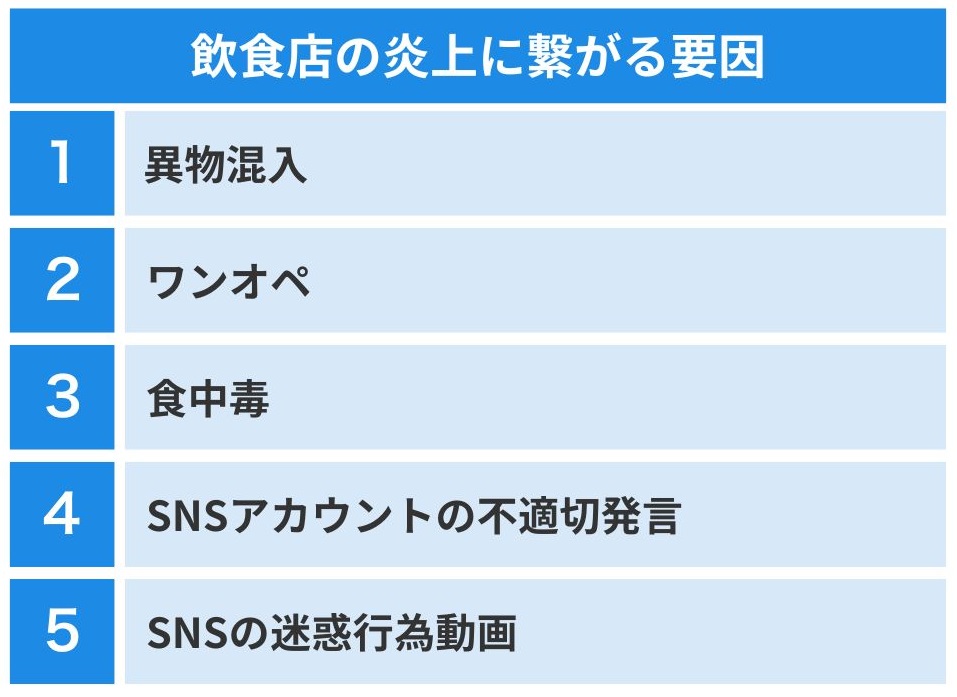

飲食店でのSNS炎上には、さまざまな要因が絡んでいます。中でも、異物混入のような衛生面の問題に加え、従業員や利用者によるネットリテラシーの欠如が顕著です。さらには過去の炎上事例が十分に共有されていないなど、現代特有の事情も無視できません。

ここでは、実際に飲食店で炎上を引き起こす主な原因の紹介とそれぞれの対処法・改善策を解説します。

異物混入

飲食店における異物混入は、炎上の引き金となる重大なトラブルです。消費者の衛生意識が高まる中、小さな異物でもSNSで拡散され、信頼を大きく損なうリスクがあります。

異物混入が引き起こすリスク

髪の毛や虫、プラスチック片などが料理に混入していたとの投稿は、SNSで瞬く間に拡散されます。

たとえ健康被害がなくても、「不衛生な店」である印象が広まり、来店控えや売上減少につながるケースも少なくありません。チェーン展開している場合は他店舗にも悪い印象を与えてします。

異物混入による問題発覚後の対処法

異物混入が発覚した場合、まず求められるのは迅速で誠実な対応です。顧客への丁寧な謝罪・状況説明・原因調査の実施など、初動の対応次第で炎上の拡大防止につながります。

逆に、曖昧な説明や責任回避の態度は「誠意がない」と受け取られ、二次炎上を招く原因になります。

異物混入による炎上を防止する改善策

異物混入を根本から防ぐには、衛生管理体制の見直しが不可欠です。厨房内の清掃や食材管理の徹底・調理工程のチェック体制強化・従業員への衛生教育などを通じて、日常的に異物混入を防止する仕組みを整える必要があります。

また、万が一の事態に備えて、社内の対応マニュアルも整備しておかなければなりません。

異物混入は物理的ミスでも、信頼の損失は心理的ダメージとして残ります。

ワンオペ

スタッフが一人で全工程をこなす「ワンオペ」は、業務の過重負担からサービス品質の低下を招き、炎上の原因となるケースが増えています。

ワンオペが引き起こすリスク

ワンオペでは料理の提供が遅れたり、接客が雑になったりするため、「対応が悪い」といった不満がSNSに投稿される原因になります。また、トラブル時に対応する余裕がなく、些細なミスが重大なクレームに発展する可能性もあります。

ワンオペによる問題発覚後の対処法

ワンオペ時に問題が起きた場合には、まずは冷静な対応と迅速なフォローが重要です。また、スタッフが無理をしないよう、事前にピーク時間を把握し、必要に応じてヘルプ要員の確保が望まれます。

ワンオペによる炎上を防止する改善策

ワンオペに頼りすぎず、繁忙時には複数人で対応できるようなシフト設計が重要です。業務フローの見直しや、トラブル対応マニュアルの作成など、店舗全体の効率化とリスク管理が、炎上防止につながります。

異物混入は物理的ミスでも、「ワンオペ」は効率ではなく、サービスの質低下とスタッフの健康危機の温床です。信頼の損失は心理的ダメージとして残ります。

食中毒

食中毒の発生は、飲食店にとって命取りになりかねない重大なトラブルです。健康被害や損害賠償など、深刻な事態に発展する可能性があります。

食中毒が引き起こすリスク

「この店で体調を崩した」といった投稿はSNSで瞬く間に拡散され、ブランドイメージを大きく損ないます。さらに、実際に健康被害が出れば、治療費や慰謝料を含む損害賠償請求が発生し、金銭的なダメージも避けられません。

食中毒が発生した際の対処法

食中毒が疑われる場合には、まず被害者への謝罪と体調確認を行い、速やかに保健所への報告が求められます。初動が遅れると隠蔽と受け取られ、炎上がさらに広がるリスクがあります。

食中毒による炎上を防止する改善策

厨房の衛生管理・従業員の健康チェック・食材の保存管理など、日常的な衛生対策を徹底しましょう。さらに、従業員への衛生教育と、万が一の事態に備えた再発防止マニュアルの整備も重要です。

「安全は当たり前」の時代だからこそ、ひとつの油断が信用の全崩壊につながります。

SNSアカウントの不適切発言

SNSは飲食店にとって重要な発信ツールですが、投稿ミスや従業員の軽率な発言が炎上の引き金になることも少なくありません。

SNSアカウントの不適切発言が引き起こすリスク

公式アカウントによる差別的・攻撃的な投稿や不適切な表現は、店舗全体の信頼を損なう重大な問題です。

一方、従業員が個人アカウントで職場の悪口や内情を暴露する「バイトテロ」も炎上の火種になります。

SNSアカウントの不適切発言が発覚した後の対処法

SNSでの投稿が炎上したからといって、何も言わずにすぐに投稿を削除したりアカウントを削除するのはNGです。削除したところで、閲覧したユーザーに投稿した画面を保存や転載されていたり、隠蔽や問題から逃げたと思われ、さらなる炎上を招きます。

まずは早急に問題を確認し、誠意をもって発言への謝罪を行いましょう。

SNSアカウントの不適切発言による炎上を防止する改善策

投稿内容は必ず複数人でチェックする体制を整え、リスクのある表現を未然に防ぎましょう。従業員には、「個人のSNSでも店舗に影響が及ぶ」と認識させる教育が不可欠です。

企業や店舗ごとに、SNSの使用ガイドライン(ポリシー)を設け、従業員への周知が効果的です。加えて、SNSモニタリングツールなどを導入し、早期に問題投稿を発見・対応できる体制づくりも炎上リスクを減らします。

SNSでは“誰が言ったか”より“どこに所属しているか”が問われるリスクを忘れてはなりません。

SNSの迷惑行為動画

バイトテロやバカッターなどの迷惑行為動画は、SNS時代ならではの炎上リスクです。拡散力の強さが、被害の拡大を加速させています。

SNSの迷惑行為動画が引き起こすリスクト

寿司レーンのいたずらや不衛生な行動などがSNSで拡散されると、企業イメージが大きく損なわれます。衛生面への不安から客離れが進み、売上や株価への影響、さらには法的措置や損害賠償請求に発展する場合もあります。

SNSの迷惑行為動画が発覚した後の対処法

迷惑行為が発覚した際は、すぐに事実確認を行い、備品の消毒・交換や店舗の衛生対策が大切です。加えて、公式な謝罪と再発防止策の公表により、顧客の不安を最小限に抑えなければなりません。

SNSの迷惑行為動画による炎上を防止する改善策

備品の個包装化や監視カメラの設置など物理的な対策に加え、店舗としての「行為は記録される・責任が問われる」と店頭やSNSで啓発するのも有効です。また、モニタリング体制を強化し、早期対応を行う準備も整えておきましょう。

SNS時代の迷惑行為は「記録されて拡散される前提」で考えるべきです。

関連記事

・飲食店のサジェスト汚染「まずい」は放置せずに対策!削除法と事例も解説

・ネットで悪評を流されたときの対処法と予防策を解説。企業・個人別に紹介

・従業員(社員)の不祥事と企業が取るべきトラブル対応マニュアル7箇条

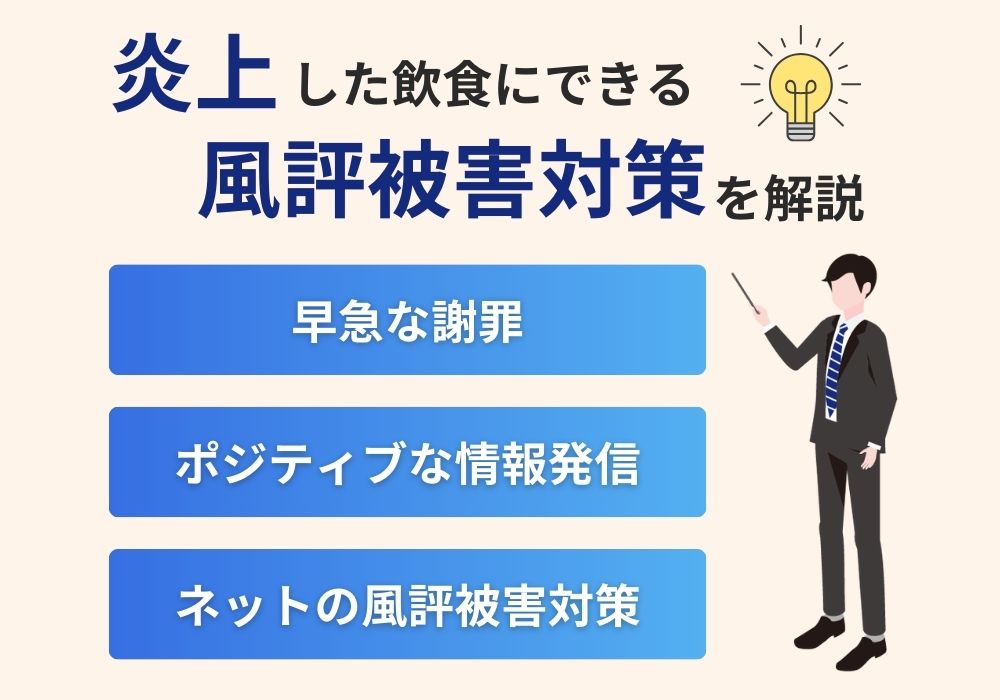

炎上した飲食店にできる風評被害対策

炎上によって風評被害を受けた飲食店が再び信頼を取り戻すためには、迅速かつ的確な対応が不可欠です。炎上後の対応次第では、被害の拡大防止にも、逆に長期化にもつながります。

ここでは、炎上後の飲食店が実行すべき具体的な風評被害対策として、「早急な謝罪」「ポジティブな情報発信」「ネット上での風評対策」という3つのアプローチを解説します。

早急な謝罪

飲食店が炎上した場合、最も重要なのはスピード感のある謝罪と誠実な対応です。ただ「謝ればよい」わけではなく、世間や顧客が納得するためには、以下の4つの要素をきちんと盛り込んだ対応が求められます。

- 謝罪

問題が明らかになった場合、まずは事実を認め、迷惑をかけた人への謝罪が第一歩です。

タイミング・言葉選び・公開方法には十分な配慮が必要で、可能であれば第三者や法務への相談も検討してみてください。言い訳や責任転嫁は避け、誠意ある姿勢が大切です。 - 事実確認

謝罪の前には、正確な事実確認と状況の把握が不可欠です。SNS炎上の場合は、問題となった投稿の保存・関係者へのヒアリング・「なりすまし」の可能性の排除などを丁寧に行います。調査結果はタイミングを見ながら、誤解が広がらないよう適切に公開します。 - 処分

原因となった従業員に対する適切な処分の実施とその内容の公表も、信頼回復には欠かせません。就業規則に基づく懲戒処分(戒告・減給・出勤停止・解雇など)や、損害が大きい場合は民事・刑事での対応も視野に入れます。処分が曖昧だと、企業全体の誠意が疑われかねません。 - 再発防止策

最後に、同様の問題を繰り返さないための具体的な対策を講じましょう。

たとえば、従業員向けの研修やネットリテラシー教育、SNSガイドラインの策定、誓約書の提出、内部通報制度の整備などが考えられます。加えて、職場環境や待遇面の見直しも炎上防止に効果的です。

炎上直後は特に世間の目が厳しくなりがちです。言い訳や責任転嫁を避け、誠実な姿勢により、風評被害を最小限に抑えるよう心がけましょう。

ポジティブな情報発信

飲食店が炎上したあとは、謝罪や事実確認といった初期対応だけでなく、その後の前向きな情報発信が風評被害を抑える鍵です。店舗の誠意と信頼回復への姿勢を示すには、ネガティブな空気に対して「改善し、前進している」姿を見せる必要があります。

まずは、問題の発生原因を丁寧に説明し、再発防止策を公表するなど、透明性のある対応を心がけましょう。

その後は、改善状況や店内の衛生強化・新メニューの導入・スタッフ教育の様子などに加え、例えばポジティブな活動についての継続的な発信があれば信頼の再構築につながるかもしれません。

さらに、SNSでの顧客対応では、クレームに対して感情的にならず、事実に基づいた冷静な説明と丁寧な対応が大切です。あわせて、地域貢献活動やコラボ企画など、話題性のある取り組みの発信が炎上の影響を払拭する有効な手段となります。

風評被害を乗り越えるためには、「今できる最善を尽くしている」姿勢を、内外に正しく伝えることが大切です。

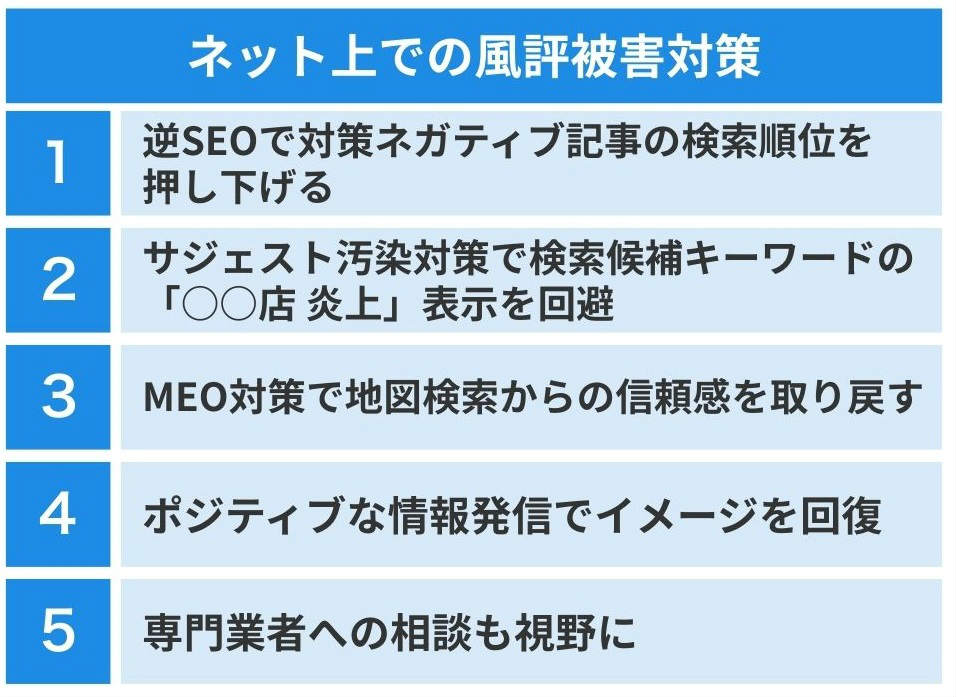

ネット風評被害対策

飲食店が炎上すると、実店舗の営業だけでなく、ネット上での風評被害も長期的に深刻な影響を及ぼします。

検索結果やサジェスト(予測変換)、地図検索など、顧客接点となるすべてのネット情報に悪評が表示されると、新規来店を妨げる要因になります。

これを防ぐには、ネット特有の対策が不可欠です。

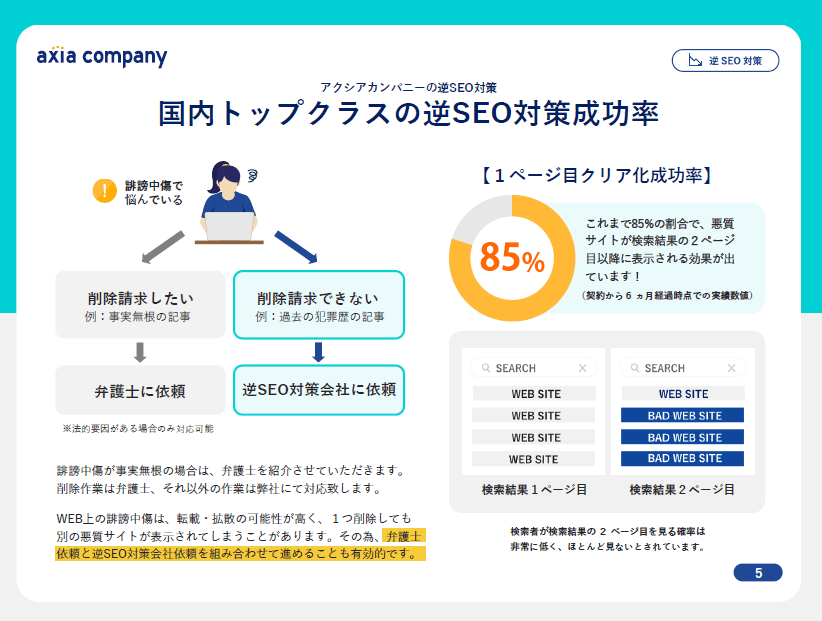

逆SEOでネガティブ記事の検索順位を押し下げる

検索エンジンで店名を検索した際に、炎上に関するネガティブな投稿や批判記事が上位表示されると、店舗イメージに大きなダメージを与えます。

この場合は「逆SEO対策」が有効です。自社の公式サイトや信頼性の高いコンテンツを上位表示させ、ネガティブな情報の露出を相対的に下げる施策です。

専門業者に依頼すると、より効果的に取り組めると考えられます。

サジェスト汚染対策で「○○店 炎上」表示を回避

GoogleやYahoo!の検索窓に店名を入力した際、「○○店 炎上」「○○店 やばい」などのネガティブな予測ワードが出る状態が“サジェスト汚染”です。

これは、検索行動の初期段階で悪印象を与え、集客の機会損失に直結します。技術的な手法でサジェスト非表示・置き換えを行うサービスもあり、早期の対策により印象の改善が可能です。

関連記事

・【画像付】サジェスト/関連ワードの削除対策方法を解説!Google/Yahoo/Bing対応

・サジェスト対策費用はいくら?相場とおすすめ業者の料金を徹底解説

・サジェスト汚染対策完全ガイド Google、Yahoo、Bing対策

MEO対策で地図検索からの信頼感を取り戻す

飲食店ならではの対策として有効なのが「MEO(Map Engine Optimization)」です。

GoogleマップやGoogleビジネスプロフィールを最適化し、店舗情報・口コミ・写真などを丁寧に管理し、地域検索での信頼度を向上させます。

ポジティブなレビューの蓄積や丁寧な返信対応も、好印象を与える重要な要素となります。

ポジティブな発信でイメージを回復

ネガティブ情報を打ち消すには、前向きなコンテンツの継続的な発信が大切です。たとえば新メニュー・衛生管理の改善・地域貢献活動・スタッフ紹介などがその一例です。

顧客との接点をポジティブな情報で増やすし、ブランドイメージの再構築が目指せます。

専門業者への相談も視野に

逆SEOやサジェスト汚染、MEO対策は技術的知識や長期的な運用が求められる分野です。自社対応が難しい場合は、実績のある専門業者に相談するのが賢明です。

費用対効果を見ながら、必要に応じた支援により、効率的な風評被害対策が期待できます。

ネット上の評価は「第2の看板」です。悪評の上書きではなく、信頼の積み重ねでポジティブな印象を育てましょう。

【2025最新一覧】飲食店の炎上事例一覧まとめ

最近はSNSの投稿などをきっかけに炎上する問題が頻繁に発生しています。

その一例は下記のとおりですが、さまざまな事例があり、どれも一度炎上するとなかなか収束しないことが特徴です。

- 京都の人気ラーメン店が口コミ客を脅迫して炎上

- 箱根の居酒屋店主が逆ギレ電話をして炎上

- すき家の味噌汁にネズミ混入で炎上

- 牛角の女性半額キャンペーンで炎上

- しゃぶ葉・ドミノ・ピザなどバイトテロで炎上

- 南麻布 鮨よし田のトラブル投稿で炎上

- 定食1品シェア&ご飯おかわりで炎上

- 娘の緊急手術で予約ドタキャン、飲食店の激怒対応が炎上

- 三郷家「米残し客にDM要求」で炎上

- くら寿司の投入口に避妊具で炎上

ここからは、それぞれの事例について、詳しく解説していきます。

京都の人気ラーメン店が口コミ客を脅迫して炎上

京都の人気ラーメン店「とよ二郎」が、低評価の口コミを投稿した客に対して過激な対応を取ったことで大きな騒ぎとなりました。

なんと店主がGoogleレビューで★1をつけた客の顔写真を監視カメラから抜き出し、SNSに公開したのです。

さらに「その人物を特定したら懸賞金を払う」「家族の安否も保証しない」といった脅迫めいた発言まで投稿し、大炎上しました。

また、このラーメン店は、自動車メーカーのトヨタの事業所の一部を借りて営業していると謳っていて、店の入口に勝手にトヨタのロゴを掲げていることも問題視されています。

その後、SNSやまとめサイトで一気に拡散し、特に「お客様を脅す姿勢は前代未聞」として炎上の規模は拡大しました。

この問題は人気YouTuberのSUSURU氏が店を訪問した動画とも結び付き、店の味や雰囲気よりも異常な対応ばかりが注目される結果になったのです。

参照:X

店舗や店主に対しては信頼を失う声が広がり、ネット上では「飲食店の対応次第で一瞬にして評判が失墜する」と警鐘を鳴らす事例として語られています。

箱根の居酒屋店主が逆ギレ電話をして炎上

箱根旅行中のニコ生配信者の黒澤さんが訪れた飲食店で起きた騒動が話題になりました。

カレーそばを注文後、30分以上たっても提供されず、黒澤さんが「注文忘れられたかな…」とぼやいたところ、店主は「忘れてないですけど」「食べないなら作らない」と応じ、その場で配信を中止するよう促す言葉も投げかけられました。

その後、複数の視聴者がGoogleレビューで低評価を書き込んだことに激怒した店主は、なんと黒澤さんに直接「業務妨害ですよね?」「背後とか気をつけておいた方がいいよ」といった脅迫めいた内容の電話をかけたのです。

その電話番号は、旅館から聞き出したものだと判明し、この件は個人情報の漏えい問題と合わせて批判が殺到しました。

この炎上騒動は非常に注目を集め、配信者が被害届提出の意向を示したことで、事態はさらに深刻になりました。

また、旅館と店舗双方の対応を問題視する声も広がり、最近では観光地・箱根全体にも影響が及ぶことになったのです。

参照:X

今回の騒動は、飲食店の対応や旅館による個人情報の取り扱いが不適切だったことで、炎上と風評被害が一気に拡大した典型的な事例です。

SNSやレビューサイトの影響力が強い現代では、企業・店舗側も感情的な対応を避け、初動から冷静かつ慎重な対応を徹底することが重要です。

すき家の味噌汁にネズミ混入で炎上

2025年1月、すき家鳥取南吉方店で提供された味噌汁にネズミの死骸が混入していたことが発覚し、大炎上に発展しました。さらに、3月には別店舗で虫の混入も確認され、すき家は一時的に全国の大半の店舗を閉店する異例の事態になっています。

問題視されたのは、ネズミ混入に対する発表や対応の遅れです。Googleマップの口コミに書かれ、本社も問題を認識していたにもかかわらず、2ヶ月間公表されていませんでした。

SNSでは「なぜ公表してなかったのか」「味噌汁にネズミなんてあり得ない」「なぜ見落としたのか」と批判が殺到し、すき家の衛生管理と信頼性が大きく揺らぎました。

対応が遅くなると、隠蔽を疑われさらに炎上しかねません。発見後の“初動対応の速さと透明性”が命運を分けます。

牛角の女性半額キャンペーンで炎上

2024年9月、大手焼肉チェーン『牛角』が実施した「女性限定の半額キャンペーン」がSNSで炎上し、「男性差別だ」「もう行かない」といった批判が相次ぎました。

キャンペーンは、女性の方が食べ放題で食べる量が少ないとのデータをもとに設定されたものでしたが、性別による価格差に反発が集まり、企業の姿勢を問う声も多く見られました。

背景や意図を丁寧に説明する広報姿勢があったものの、時代に即した配慮や表現の重要性が改めて浮き彫りとなった事例です。

しゃぶ葉・ドミノ・ピザなどバイトテロで炎上

2024年2月、飲食チェーン『しゃぶ葉』と『ドミノ・ピザ』で相次いでバイトテロが発生しました。

『しゃぶ葉 伊奈店』では従業員同士がふざけ合い、ホイップクリームを口に流し込む動画が拡散され炎上。『ドミノ・ピザ 尼崎店』では、従業員が鼻をほじった指でピザ生地を触る様子が投稿され、即日営業停止になっています。

SNSによる炎上のスピードと拡散力は凄まじく、企業側は謝罪・再発防止策を急ぎました。

バイトテロは企業イメージを損なうだけでなく、経営にも深刻なダメージを与えるリスクとなっています。また投稿者は名前や学校などの個人情報を特定されるリスクがあることを心に留めておきましょう。

働く側も「発信する責任」を学び、信頼を守らなければなりません。

南麻布 鮨よし田のトラブル投稿で炎上

2024年、高級鮨店「南麻布 鮨よし田」でのトラブルをXに投稿した“港区女子”による内容が大炎上しています。「大将に殴られかけた」との投稿は約3億回表示され、大きな注目を集めました。

背景には、当時二日酔いだった女性客が大将に「ワインを目の前に置かないで」と要望したことから口論に発展し、弟子に羽交い締めにされる騒動が勃発。投稿後、同席者の写真撮影や撮影行為が原因との反論も相次ぎ、店側は法的措置も検討していると報道されました。

SNSによる拡散の影響力と真偽不明な情報発信のリスクが浮き彫りになった事例です。

定食1品シェア&ご飯おかわりで炎上

2024年11月、居酒屋チェーン勤務の女性がSNSに投稿した内容が物議を呼びました。ランチタイムに来店した40代と思われる男女が、定食1つとビール1杯のみを注文。ランチタイムの定食メニューは、ご飯とスープが自由におかわりできるシステムを悪用し、男性がオーダーした定食のご飯とおかずを女性に取り分けています。

大盛りでご飯をおかわりした様子に、投稿者は「嫌な予感は的中した」と綴り、「こんなセコイ人間にはなりたくない」「お里が知れる」と投稿しました。

SNSでは「お店に失礼」とする声がある一方、「シェアぐらいで炎上?」といった擁護もあり、飲食店でのモラルと無料サービスの線引きが改めて議論されました。

娘の緊急手術で予約ドタキャン、飲食店の激怒対応が炎上

2024年8月、娘の緊急手術でディナー予約を直前キャンセルした母親の投稿が炎上しています。何度も通い、客を紹介してきた“常連客”だった母親は、全額支払う意志を示しながらキャンセル連絡を入れました。しかし、飲食店オーナーは「前日に言ってくれれば…」と激怒し「キャンセルできません」と拒否しました。

結局、母親が一人で店を訪れましたが、オーナーの妻から「代わりの客が入った」と伝えられ、その態度に不信感を抱き「2度と行かない」と投稿しました。

SNSでは「事情を考慮すべき」「店の気持ちもわかる」と賛否が分かれました。

三郷家「米残し客にDM要求」で炎上

2024年10月、横浜家系ラーメン店『三郷家』が公式Xに「今、米残して帰った女子2人。見てたらDMください」と投稿し、SNS上で炎上しました。

ライス無料サービスは食品ロス削減を目的とした自己申告制でしたが、丸ごと残されたために店主が投稿に踏み切っています。

投稿には「残した理由を知りたい」「改善に活かしたい」といった真意がありましたが、ネットでは「DM要求はやりすぎ」との声が相次ぎ、誹謗中傷も多数寄せられました。

食材への強いこだわりと背景が注目を集めた事例です。

くら寿司の投入口に避妊具で炎上

2025年4月、回転寿司チェーン『くら寿司』の店舗内で、皿の投入口に使用済みとみられる避妊具が放置された写真がSNSで拡散されました。

投稿には「ここでヤったのは誰」「破裂させて皿のところにぶち込んだだけ」など悪質な内容が添えられており、ネット上で瞬く間に拡散。

くら寿司側は、実行者の特定を進める中で「謝罪したい」とする連絡があったと報告しています。くら寿司は「許されない行為」として厳正な対応を行う方針を発表し、すぐに店内の消毒を実施しました。

SNS上では「法的対応を」「謝罪で済ませるべきでない」など、再発防止と厳格な処分を求める声が相次いでいます。

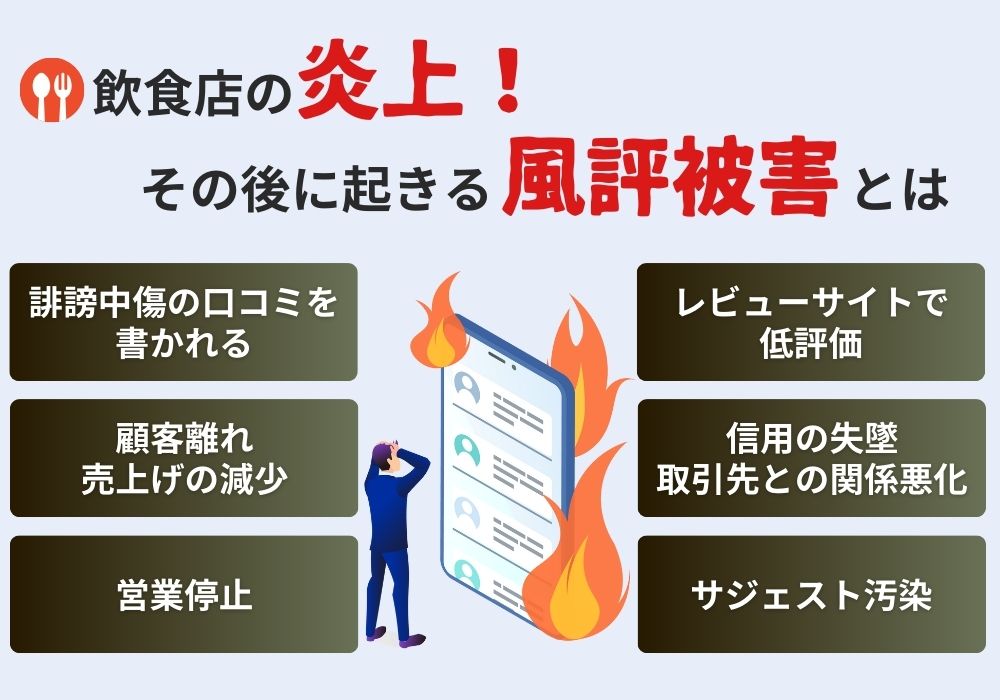

飲食店の炎上のその後の風評被害

飲食店で炎上が発生した後、その影響は一時的な話題にとどまらず、長期的な風評被害へと広がる傾向にあります。

SNSやレビューサイトを通じた誹謗中傷・低評価・営業停止・売上の減少など、実際の経営に深刻なダメージを与える事態に発展するケースも少なくありません。

ここでは、炎上の“その後”に起きるさまざまな風評被害のパターンと、それぞれが店舗に与える影響を解説します。

関連記事

・飲食店のサジェスト汚染「まずい」は放置せずに対策!削除法と事例も解説

・ネットで悪評を流されたときの対処法と予防策を解説。企業・個人別に紹介

・従業員(社員)の不祥事と企業が取るべきトラブル対応マニュアル7箇条

誹謗中傷の口コミ

炎上後、飲食店が直面する深刻な影響の一つが、誹謗中傷を含む否定的な口コミの拡散です。

事件の内容や店舗側の対応に不満を感じた人々が、その感情を口コミとして投稿することで、さらなる風評被害を引き起こす可能性があります。

こうした口コミは、以下のようなさまざまな媒体に書き込まれます。

これらの場所に投稿された内容は、たとえ事実に基づかないものであってもインターネットの検索結果に表示されやすく、長期間にわたり集客やブランドイメージに悪影響を及ぼします。

さらに、炎上をきっかけに過去のトラブルが蒸し返されたり、不買運動が起こったりするため、店舗だけでなく経営者や従業員個人への誹謗中傷に発展するケースも見受けられます。

こうした風評被害を最小限に抑えるには、誠実かつ迅速な初期対応が重要です。事実に基づいた情報の発信や謝罪、再発防止策の明示に加え、SNSや口コミサイトのモニタリングを行い、早期に問題の芽を摘む姿勢が求められます。

このような迷惑行為に対しては、必要に応じて専門の風評被害対策会社へ相談するのも現実的な選択肢の一つです。

レビューサイトで低評価

炎上後、飲食店が受けるダメージの中でも特に影響が大きいのが、レビューサイトでの低評価です。

食べログやぐるなび、Rettyなどのレビューサイトは、ユーザーが飲食店を選ぶ際の参考情報として広く活用されており、店舗の評価やランキングが集客に直結する傾向があります。

炎上を受けた店舗には事件とは無関係な内容であっても、「評価1.0」「二度と行きません」などの低評価コメントが集中しがちです。これにより、点数が急落し、食べログなどの検索結果の優先順位も下がってしまうため、新規顧客の流入が鈍る可能性が高まります。

さらに、これらのレビューはGoogleの検索結果にも表示されやすく、一度ついた低評価は簡単には消えません。誹謗中傷のように直接的な攻撃ではないものの、数字として“見える形”で信頼を失うリスクがあるため、飲食店にとっては非常に大きな痛手です。

炎上後は、レビューサイトへの対応も欠かせません。口コミへの丁寧な返信・事実関係の説明・改善策の提示などを通じた誠意ある姿勢が、信用回復への第一歩となります。

関連記事

・食べログの口コミを削除しよう!削除依頼から低評価の影響まで徹底解説

・Googleマイビジネスの口コミ削除手順!15の例で確実に対処

・MEO対策とは?やり方と業者を選ぶ際のポイントをわかりやすく解説

営業停止

飲食店で炎上が発生すると、その影響は一時的な評判の悪化にとどまらず、最終的に「営業停止」の深刻な事態に発展する場合があります。

ここでは、炎上から営業停止に至るまでの一般的な流れを段階ごとに解説します。

SNSで炎上が拡散

顧客や従業員による迷惑行為の動画や投稿がSNSで拡散され、X(旧Twitter)やInstagram、TikTokなどで一気に話題になります。

批判や誹謗中傷が殺到

Googleビジネスプロフィールや食べログ・ホットペッパーグルメ・Rettyといったレビューサイト、さらには匿名掲示板やSNSのコメント欄にも批判が集中し、事実・憶測を問わずネガティブ情報が拡散します。

来店客が激減し現場が混乱

悪評が広がった結果、実際に来店客が減少し、店舗の売上が急落しがちです。スタッフの士気も下がり、通常営業に支障をきたす場合があります。

社会的批判の高まり

テレビやニュースサイト、まとめメディアなどに取り上げられ、世間全体からの批判が強まります。「閉店すべき」「経営者の責任だ」といった意見も相次ぎます。

営業停止を決断

社会的批判の高まりや安全性確保、信頼回復のため、店舗側が一時的な営業停止を決定します。場合によっては再開が困難になり、閉店に至るケースも考えられます。

炎上による営業停止は「制裁」ではなく、信頼を取り戻すための“再起の準備期間”とも捉えられるかもしれません。

売上げ減少

SNSでの炎上は、瞬く間に拡散され、売り上げ減少につながります。

炎上によるイメージダウンは、消費者の「行きたい」「利用したい」意欲を削ぎ、来客数の減少を引き起こします。企業によっては、顧客が1%減るだけで10億円規模の損失になり、経営への打撃は深刻です。

さらに、炎上のきっかけがバイトテロや不衛生な行為であった場合、店側の対応次第では信頼を回復できず、長期的な客離れにつながる可能性があります。

仕入れ先や協力企業との取引に影響を及ぼす場合もあり、信用の喪失は経営全体に波及するリスクを含んでいます。

SNSから悪い噂が拡散

飲食店で炎上が発生すると、その悪い噂はSNSを通じて瞬く間に拡散します。特に、匿名性と拡散力の高いSNSでは、小さな火種が一気に燃え広がり、深刻な風評被害につながりかねません

炎上が広がると、店名を検索した際にネガティブなサジェスト(検索候補)が表示されるようになります。

例えば、以下のようなワードです。

サジェストとはGoogleやYahoo!の検索窓に語句をいれると、自動でキーワード候補が表示される機能のことです。

検索結果がこのような炎上関連の記事や投稿で埋め尽くされると、新規顧客の獲得は困難になり、リピーターの離脱にもつながってしまいます。

炎上を未然に防ぐには、日頃からのSNSモニタリング・従業員へのネットリテラシー教育・炎上発生時の即時対応と誠実な情報開示が不可欠です。

飲食店のSNS迷惑行為投稿はなぜ繰り返される?

迷惑行為の動画や写真がSNSで拡散され、飲食店が炎上する事例は後を絶ちません。各店舗が対策を講じているにもかかわらず、なぜこのような投稿が繰り返されるのでしょうか。

ここでは、最近の迷惑行為の背景にある若者の心理や情報リテラシーの問題、過去の炎上から学ばれていない現状を解説します。

若者の承認欲求

最近のSNS迷惑行為の背景には、若者の強い承認欲求が影響していると考えられます。「ウケたい」「目立ちたい」との気持ちから、仲間うちでふざける様子を軽いノリで撮影・投稿してしまうケースが多く見られます。

特に、Instagramのストーリーズなど“24時間で消える”投稿機能を使えば、「見つからないだろう」と油断しがちです。また、TikTokやYouTubeなどのショート動画が流行する中で、「短時間で強い印象を残したい」との思いが強くなり、過激な行為に走ってしまうケースもあります。

その場のウケ狙いや注目されたい気持ちが、迷惑行為のきっかけになっている事実は否めません。

ネットリテラシーの低さ

SNSの迷惑行為が繰り返される背景には、若者のネットリテラシー不足も大きく関係しています。ネットリテラシーとは、インターネットの情報を正しく理解し、安全に利用するための能力です。

ネットリテラシーが低いことで、「ストーリーズならすぐ消える」「仲間内しか見ないから大丈夫」といった認識で投稿された動画が、実際には保存・転載され、意図せず拡散されるリスクを十分に理解していません。

さらに問題なのは、自分の行動が「将来の人生に深刻な影響を及ぼすかもしれない」との発想に至っていない点です。炎上によって退学・内定取り消し・個人特定といった事態に発展する可能性があるにもかかわらず、それを現実的に想像できない若者も少なくありません。

SNSは一度投稿すれば完全な消去は難しく、デジタルタトゥーとして一生ネット上に残る可能性があると、周囲の大人や教育現場がしっかり伝えていく必要があります。

ネットは一瞬の遊び心すら、永遠に記録するものだと伝える教育が急務です。

若者は過去の炎上を知らない

SNSの迷惑行為が繰り返される背景には、過去の炎上事例を知らない、もしくは十分に理解できていない若者の存在があります。新聞やテレビのニュースに触れる機会が少ない若者にとって、数年前の「バイトテロ」などは“知らない過去”であり、反面教師としての教訓が届いていないのが現状です。

大人たちは何度も炎上事例を目にしてきたからこそ、「またか」と感じますが、若者にとっては人生で初めての炎上との接点であり、その深刻さを実感する機会がないまま投稿してしまうケースも少なくありません。

こうした世代間の認識ギャップを埋めるには、過去の実例やその結末を、身近で具体的に伝えることが重要です。事例を知らなければ、そもそも“学び”も生まれないのです。

「自分は大丈夫」「閲覧制限しているアカウントだからバレない」という他人事な意識にも注意が必要です。

関連記事

・飲食店のサジェスト汚染「まずい」は放置せずに対策!削除法と事例も解説

・ネットで悪評を流されたときの対処法と予防策を解説。企業・個人別に紹介

・従業員(社員)の不祥事と企業が取るべきトラブル対応マニュアル7箇条

飲食店のX(旧:Twitter)は炎上しやすいので注意

X(旧Twitter)は拡散力が非常に高く、ちょっとした投稿が思わぬ形で注目を集め、炎上につながるリスクがあります。

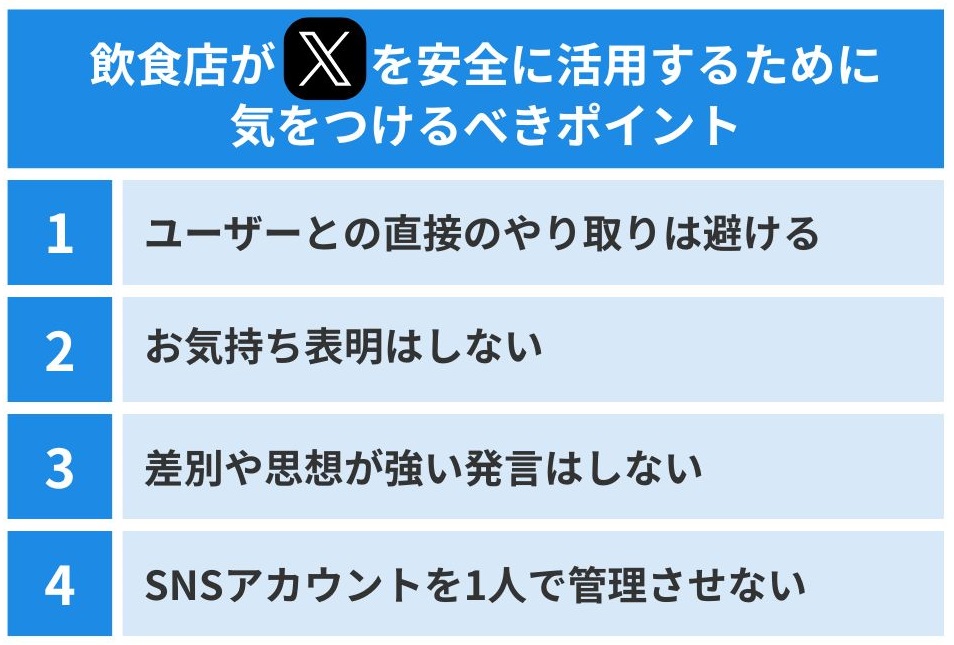

飲食店がXを安全に活用するために気をつけるべきポイントは上記の4つです。それぞについて詳しく解説します。

ユーザーとの直接のやり取りは避ける

飲食店の公式X(旧:Twitter)アカウントでは、ユーザーからの投稿に反応する場合も多いのではないでしょうか。しかし、個別のユーザーと感情的なやり取りは、炎上の火種になりかねません。

例えば、クレームや否定的な投稿に対して反論したり、皮肉交じりの返信をしたりすると、「攻撃的な店舗」と捉えられて炎上するケースも考えられます。

こうしたリスクを回避するには、個別対応ではなく、公式声明として冷静かつ誠実な文章を投稿するべきです。また、誤解が生まれないように直接のやり取りを避けるか、問い合わせフォームなど外部窓口へ誘導する運用も有効です。

X(旧:Twitter)の特性を踏まえたうえで、「反応しすぎない」姿勢を基本にしたSNS運用を意識しましょう。

お気持ち表明はしない

飲食店の公式X(旧:Twitter)を運用する際は、個人的な感情や意見を発信する“お気持ち表明”を避けた方が安全です。

特に、「こんなお客さんがいて悲しくなりました」「ショックでした」などの投稿は、投稿者の意図とは裏腹に、世間からの共感が得られず、逆に炎上リスクを高めるのかもしれません。

X(旧:Twitter)は拡散力が非常に強く、感情的な投稿が意図せぬ方向で広まる傾向にあり、「店が客を批判している」「プロ意識がない」といった印象を与えるおそれがあります。

炎上を防ぐためには、以下の点に注意しましょう。

SNS上では感情よりも信頼性と冷静を優先し、飲食店としての信頼を守る必要があります。

差別や思想が強い発言はしない

飲食店の公式X(旧:Twitter)アカウントを運用するうえで、差別的な発言や特定の思想を強く打ち出す発言は、炎上リスクが高いため細心の注意が必要です。

特に、宗教・政治・ジェンダーといったテーマは、人々の信念や価値観に深く関わるため、少しの発言でも反感を買いやすく、予期せぬ批判が殺到する要因になり得ます。

たとえば、牛角が実施した「女性限定半額キャンペーン」は、SNS上で「男性差別ではないか」と批判され、炎上につながりました。これは、特定の性別を優遇する措置が公平性を欠いており、思わぬ反発を招いたケースです。

SNSでは「○○店 差別」「○○店 思想が偏っている」といった検索サジェスト汚染が起こる場合もあり、長期的なブランドの信用低下につながる危険性もあります。

飲食店のSNS運用では、中立的で多様性に配慮した情報発信が基本姿勢といえるでしょう。

SNSアカウントを1人で管理させない

飲食店の公式X(旧Twitter)アカウントを1人の担当者だけに任せる運用は、炎上リスクを高める原因になりかねません。その大きな理由のひとつが、「アカウントの私物化」です。

長期間ひとりで管理していると、投稿に対する責任感よりも「自分の発信の場」との感覚が強まり、気が緩みやすくなる傾向があります。その結果、仕事とプライベートの境界が曖昧になり、軽率な投稿や感情的な発言が生まれてしまいます。

個人運用では投稿内容のチェック体制も不十分になりやすく、誤字脱字や不適切な表現、デリケートな話題への言及などを事前に防げないというリスクもあります。

このような事態を防ぐためには、アカウント運用を複数人で管理し、必ず投稿前に誰かと内容を確認するフローの設置が大切です。また、SNS投稿に関するガイドラインを設けて共有し、公式アカウントは「企業の顔」であるとの意識を運用者に持たせなければなりません。

SNSアカウントは組織としての発信である認識が、炎上を未然に防ぐ第一歩となります。

飲食店の炎上まとめと予防と対策

飲食店の炎上は、SNSでの拡散をきっかけに一気に広がり、誹謗中傷や売上減少、営業停止といった深刻な風評被害に発展する恐れがあります。被害を最小限に抑えるには、早急な謝罪と事実確認、適切な処分、再発防止策の提示が重要です。

また、炎上してしまった場合は、ポジティブな情報発信やネットの風評被害対策(逆SEO・MEO)も信頼回復に有効です。日頃からの予防として、SNS運用ルールの明確化や従業員教育も欠かせません。

飲食点の炎上に関して不安があれば、一人で抱え込まず、専門家のサポートを頼ることも選択肢のひとつです。冷静かつ前向きな対応を心がけ、一日も早く社会の信頼を取り戻しましょう。

逆SEO対策

逆SEO対策 サジェスト対策

サジェスト対策 SEO対策

SEO対策 MEO対策

MEO対策 ホームページ制作

ホームページ制作

SNSの炎上は“事件”ではなく“環境”として捉える視点が、予防策の質を変えます。