企業の情報発信やブランディングに、SNSは欠かせない存在です。

企業のSNS運用は、低コストで始められ拡散力も高いメリットがある一方で、表現次第で一瞬に炎上するリスクも抱えています。

この記事では、企業がSNS運用をする目的や、メリット・デメリットを解説していきます。

また、実際にあった成功事例と失敗事例も紹介し、フォロワーの増やし方や、炎上した時の対応手順など、より具体的に実践できる情報をまとめました。

関連記事

・企業が知るべきデジタルリスク対策を解説。種類・影響・事例まで解説

・【2025年版】web集客のコツとは?手法・メリット・成功事例・失敗要因まで徹底解説

・採用SNSで苦戦しないためには?企業の炎上対策や成果の出し方を解説

「サジェスト/関連ワードを非表示に」サジェスト対策の詳細はこちら

「悪質サイトの検索順位を下げる」逆SEO対策の詳細はこちら

コンテンツ目次

企業のSNS活用はあたりまえの時代

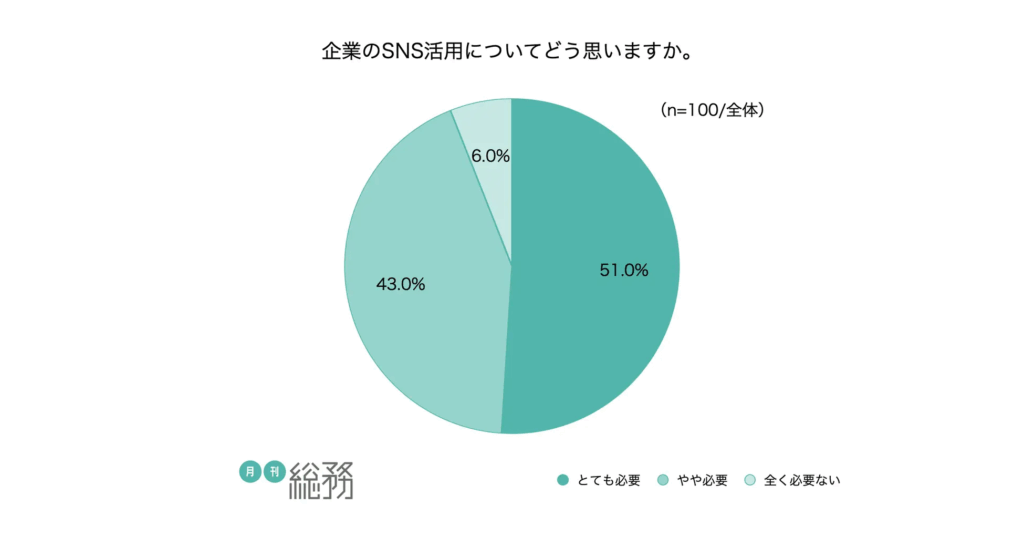

画像引用:株式会社月刊総務

企業がSNSを活用して、マーケティングやブランディングに注力していくことは、もはやあたり前の時代になっています。

2022年、株式会社月刊総務が行った全国の企業の総務担当者100人に向けたアンケート調査によると「企業のSNS活用についてどう思いますか」という質問に対し、「とても必要・やや必要」と回答した人が、合計で94人いたことが分かりました。

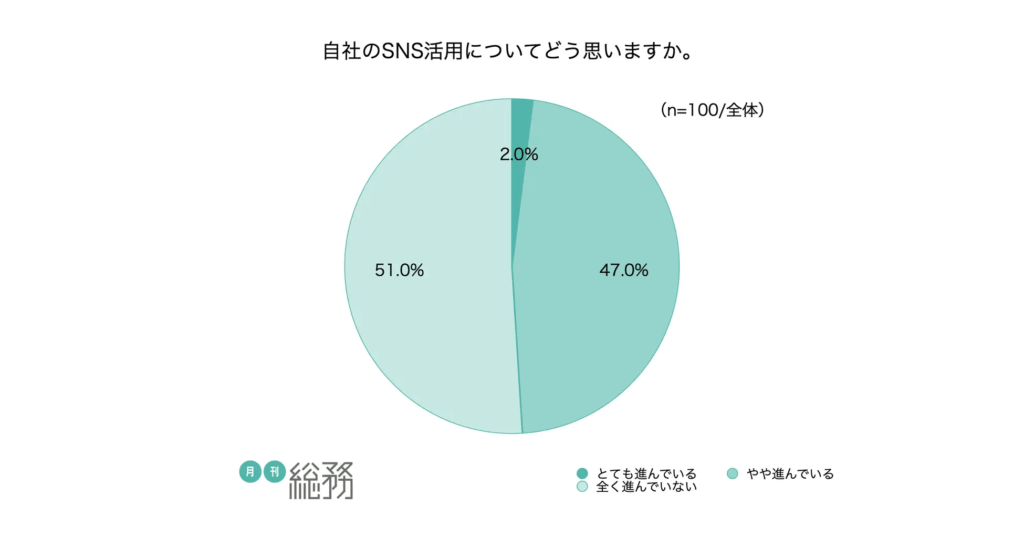

画像引用:株式会社月刊総務

またその一方で「自社のSNS活用についてどう思いますか」という問いに、「全く進んでいない」と回答した人が51人いることも分かりました。

このことから、企業のSNS活用に必要性を感じているにもかかわらず、実際にはそこまで手が回っていない企業が多いという現状が分かります。

SNSと言っても、X、Instagram、TikTokなどさまざまで、そのプラットフォームによっても自社の強みをアプローチしていく方法は変わります。

また、どれだけ結果に結びつくのかも実感が湧きにくいため、そこに対して人件費を割くことに、積極的になれない企業の気持ちは自然なことです。

この記事では、SNSを運用するメリット・デメリットから、成功事例、フォロワーの増やし方など、実践レベルで役立つ情報をまとめているので参考にしてください。

企業がSNS運用する目的

企業がSNS運用をする目的は、マーケティング活動の一環としてブランドの存在感を高め、顧客との関係を拡大することにあります。

広告費を大きくかけなくても情報発信できる点が特徴で、ブランディング以外にも販売促進や市場調査まで、多様な目的を同時に達成できるのが強みです。

目的を理解した上でSNS運用することは、コンテンツ作りの方向性にも影響を与えるので重要になります。

認知度の向上・ブランディング

SNSはテレビCMや新聞広告に比べ、低コストで始められるため、企業規模に関わらず自社の存在を広く知ってもらう手段として有効です。

特に若年層を中心にSNSが生活の一部となっている現在、自然な形で自社ブランドを印象づけることが可能です。

例えば、ロゴやキャッチコピーを統一し、世界観を崩さない投稿を積み重ねることで、ブランドイメージを浸透させやすくなります。

関連記事:企業イメージアップ(向上)の方法と成功事例を徹底解説!必要な理由や注意点も解説

また、企業理念や社会的取り組みをSNSで発信することで、単なる商品紹介にとどまらず「信頼できる企業」としての認知を獲得でき、結果的にブランディングの強化につなげることも可能です。

集客・販売促進

SNSは、店舗やECサイトへの集客につながる重要な導線にすることもできます。

例えば、Instagramで新商品のビジュアルを投稿し購買意欲を刺激したり、X(旧Twitter)でタイムリーなキャンペーンの拡散による短期的な売上増加を狙ったりすることが可能です。

またコストはかかりますが、SNS広告と併用することで、特定の属性を持つユーザーにピンポイントでアプローチできるため、従来のマスメディア広告よりも効率的に集客に繋げられることが強みです。

さらに「限定クーポンの配布」や「フォロー&リツイートで当たるプレゼント」など、ユーザーに寄り添った企画を組み合わせれば、集客と販売促進を同時に実現することができます。

顧客とのコミュニケーション

SNSの強みは、従来の一方向型の広告とは異なり、企業と顧客の双方向のコミュニケーションが可能な点にあります。

企業の投稿に寄せられたコメントやメッセージに迅速に対応することで、顧客満足度を高めると同時に「信頼できる企業」としての評価を築くことが可能です。

例えば、新商品の使い方をユーザーが質問した際に丁寧に回答すれば、それを見ていた他のフォロワーにも好印象を与えることができます。

また、ユーザーの投稿をリポストする「UGC活用」も有効で、顧客が自然発生的に投稿したコンテンツを企業側が紹介することで共感を呼び、自社のファンを増やすきっかけ作りになります。

UGCとは、User Generated Content(ユーザー生成コンテンツ)の略で、企業ではなくユーザーが作成・発信するコンテンツを指します。口コミやレビューなどがこれにあたります。

市場調査・顧客ニーズの把握

SNSは、顧客の生の声が集まる場でもあり、市場調査のツールとして活用することもできます。

ハッシュタグ検索やアンケート機能を活用することで、顧客がどのような商品に興味を持っているか、どのような課題を感じているかをリアルタイムに把握できます。

従来の調査会社に依頼する大規模調査に比べ、SNSはスピード感とコスト面で優れています。

また、競合他社の投稿やユーザーの反応を観察することで、市場全体のトレンド感を読み取ることも可能です。

これらのデータを商品開発やマーケティング戦略に反映すれば、より的確に顧客ニーズに応える施策を打ち出せるようになります。

企業が活用できるSNS一覧

企業がSNSを活用する時に、SNSプラットフォームの選定は重要です。

自社の強みをより活かせるSNSを選ぶのか、新たな顧客層を拡大できそうなSNSを選ぶのか、どのプラットフォームを選ぶかでもその後の求める結果は大きく変わってきます。

そこで、各SNSプラットフォームのおおまかな利用者層を、以下にまとめました。

| ターゲット層 | |

|---|---|

| Youtube | 10代~60代くらいと幅広い |

| X(旧Twitter) | 20~40代中心(学生・社会人が中心、やや男性多め) |

| 10~30代中心(特に女性が多い) | |

| 30~50代がメイン | |

| TikTok | 10~20代がメイン |

| LINE | 年齢問わず全世代 |

年齢、性別、学生、社会人などターゲットの属性を正しく理解することが、企業のSNS活用においては重要です。

投稿するコンテンツの内容も、ターゲットを理解することで、よりダイレクトにユーザーに訴求できるコンテンツを作ることができます。

また、複数のSNSを使ってそれぞれで「新規顧客開拓」「ブランディング」と役割を分けるという手段もあります。

ここからは、各SNS上での実際の活用シーンを交えながら、特徴を分かりやすく解説していきます。

関連記事

・企業が知るべきデジタルリスク対策を解説。種類・影響・事例まで解説

・【2025年版】web集客のコツとは?手法・メリット・成功事例・失敗要因まで徹底解説

・採用SNSで苦戦しないためには?企業の炎上対策や成果の出し方を解説

Youtube

- 商品レビューや使用方法の紹介

- 長尺の企業ストーリーやブランドムービー

- 業界のハウツー動画や教育系コンテンツ

- InstagramやTikTokと並行して縦型ショート動画の発信

YouTubeは10代から60代くらいと、幅広い世代に利用されており、男女比も大きな差がない点が特徴です。

調べものをするときにYoutubeを使う人も多く「動画の検索エンジン」としても機能しているため、企業の情報発信を求めるユーザーに自然にリーチできます。

高画質の長尺動画で、商品の使用感やサービスの背景をじっくり伝えられるほか、企業ストーリーをドキュメンタリー風に表現するなど、ブランド構築につなげることも可能です。

さらにYouTube広告を活用すれば、年齢や興味関心に応じたターゲティングが可能で、幅広い層の中から狙ったユーザー層に効率的にアプローチできます。

関連記事:【2025年最新まとめ】YouTubeが炎上したらどうなる?誹謗中傷、悪口コメントへの対策

またライブ配信で、新商品発表をおこなって話題を作ったりなど、多角的なアプローチが可能なプラットフォームになります。

X(旧Twitter)

- フォロー&リポストを促すキャンペーン

- リアルタイムで新サービス・新商品の発信

- 顧客の声の収集・双方向のやり取り

X(旧Twitter)は、20代から40代の学生や社会人を中心に利用されており、やや男性比率が高いのが特徴です。

リアルタイムで情報が拡散されるスピード感に強みがあり、トレンドやニュース性のある投稿と相性が良いプラットフォームです。

企業にとっては、新商品やキャンペーンの告知、速報的な情報発信に適しており、ユーザーからの反応もコメントや引用リポストなどを通じてダイレクトに把握できます。

ただ一方で、炎上リスクは高く、何気ない言動が企業のブランド価値を落とす危険性もはらんでいます。

関連記事:X(旧Twitter)での誹謗中傷の対処法は?削除方法や凍結方法を解説

上手く活用すれば、短期間で認知度を一気に広げられる点は大きな魅力です。

- 商品やサービスのビジュアル訴求

- ブランド世界観の発信

- ストーリーズでの短期的なキャンペーン訴求

Instagramは10代から30代の若年層が中心で、特に女性ユーザーの割合が高い点が特徴です。

ビジュアル重視のプラットフォームであるため、写真や短尺動画でブランドの世界観や商品の魅力を直感的に伝えることができます。

ファッションやコスメ、グルメといった感性に訴える業種と相性が良く、購買行動に直結しやすいのも強みです。

関連記事:インスタの乗っ取りを確認して解除する方法~乗っ取られる原因と対策

また、ストーリーズやリールなど多様な機能を活用することで、ユーザーとの接点を増やし、ファンとの距離を縮めることが可能です。

- BtoB向けに情報共有や関係構築

- セミナーやイベントの集客

- 専門性を高める長文コンテンツの発信

Facebookは30代から50代のビジネス層を中心に利用されており、実名登録制による信頼性の高さが特徴です。

若年層の利用は減少傾向にあるものの、企業ページやグループ機能を活用したコミュニティ形成に強みがあります。

BtoB企業にとっては、取引先やパートナー企業との関係構築や業界内での情報共有の場として有効で、イベント告知やセミナーの集客にも活用されています。

年齢層が高い分、じっくりとした情報提供や専門性の高い内容と相性が良く、信頼性を重視したマーケティングに適しています。

TikTok

- アルゴリズムによるバズりを狙った話題作り

- 人気楽曲やハッシュタグを組み合わせた拡散動画

- ユーザー参加型キャンペーンやチャレンジ企画

TikTokは10代から20代の若年層、いわゆるZ世代を中心に支持されているのが特徴です。

短尺動画による高い拡散力とアルゴリズムによるレコメンド機能によって、フォロワー数が少なくても多くの人にリーチできる可能性があるため、中小企業でも意外とチャンスのあるプラットフォームと言えます。

企業にとっては、若年層という分かりやすいターゲットがあるため、新商品やサービスの見せ方の工夫はしやすく、新たな顧客拡大のチャンスの場です。

トレンドを取り入れた動画や、ユーザー参加型のチャレンジ企画などを打ち出せば、ブランドに対する親近感を育みやすいプラットフォームになります。

LINE

- クーポンやキャンペーン情報の配信

- 予約受付や顧客サポートの窓口としての役割

- 1対1による顧客接点の構築

LINEは、10代から60代以上と年齢を問わず幅広く利用されており、日本国内で最も普及しているコミュニケーションアプリです。

ほぼ、生活のインフラとしての立ち位置が強いSNSですが、企業にとっては公式アカウントを通じて、顧客に直接情報を届けられる点が最大の強みです。

新商品情報の配信やクーポン配布、予約受付など、リピーター施策に直結する活用が可能です。

また、日常的に使われるプラットフォームであるため、顧客との距離が近く、継続的な関係構築に役立ちます。

企業のSNS運用のメリット・デメリット

企業がSNSを運用することは、コスト面や拡散力といった大きなメリットがある一方で、炎上リスクや成果が出るまでの時間のデメリットも存在します。

SNSの特性を理解し、自社の目的に沿って適切に運用することが重要です。

ここでは、メリットとデメリットの両方を整理して解説します。

メリット① 低コストで始められる

SNSは、従来のテレビCMや新聞広告のように莫大な広告費を必要とせず、アカウントを開設するだけで情報発信を始められる点が大きな魅力です。

| 従来型広告(CM・新聞等) | SNS運用(企業アカウント) | |

|---|---|---|

| 初期費用 | 数百万円〜数千万円規模 | 無料(アカウント開設のみ) |

| 維持費用 | 継続的な広告費が必要 | 投稿は無料、広告も少額から可能 |

| ターゲット | マスメディア中心で幅広い | 狙った層だけに限定的 |

| 参入しやすさ | 高額な予算が必要で難しい | 無料で開始でき参入しやすい |

小規模な企業でも、ほぼ無料で顧客と接点を持てるため、マーケティング活動のハードルを下げることができます。

また、広告を配信する場合も少額から設定できるため、予算に応じた柔軟な運用が可能です。

コストを抑えつつもターゲットに直結した情報発信ができる点は、資金力に差がある中小企業にとって特に大きなメリットと言えます。

メリット② 拡散力が高く認知度を広げやすい

SNSの大きな特徴の一つに、拡散力の高さがあります。

ユーザーが「いいね」や「シェア」をすることで、企業の投稿は瞬時に多くの人の目に触れる可能性が出てきます。

特にキャンペーンや話題性のある投稿はバズにつながり、短期間で認知度を大きく高められる点が強みです。

また、ユーザーが自発的に企業コンテンツを広めることで、広告よりも自然な形で信頼性を伴った情報拡散が実現できます。

広告予算を抑えながら認知度を上げたい企業にとって、SNSの拡散力は欠かせない要素です。

メリット③ リアルタイムで情報発信できる

SNSはタイムラインを中心とした情報発信媒体であるため、最新情報をすぐに顧客へ届けられるのが特徴です。

新商品の発売やセール、緊急時の対応など、迅速に伝えるべき情報をリアルタイムで共有することで、企業の信頼性を高められます。

また、ユーザーの反応をすぐに確認できるため、双方向のやり取りを通じて改善点を素早く把握することも可能です。

スピード感のあるコミュニケーションは、企業と顧客の距離を縮める上で、大きなメリットになります。

デメリット① 炎上リスクが高い

SNSは拡散力が強い反面、不適切な発言や表現が一気に広まり、炎上に発展するリスクがあります。

特に企業アカウントは社会的責任を伴うため、一般ユーザー以上に投稿内容が注目されます。

小さなミスや誤解を招く表現が大きな批判を呼び、ブランドイメージを損なうことにつながりかねません。

炎上を防ぐためには、投稿前のダブルチェック体制や社内ガイドラインの整備が必須です。

関連記事:炎上商法の成功例・失敗例とは?メリット・デメリットも解説

SNS運用を成功させるには、メリットと同時にこの大きなデメリットを十分に理解しておく必要があります。

デメリット② 成果が出るまでに時間がかかる

SNS運用は短期間で劇的な効果が出ることは少なく、認知度や信頼を積み上げるには継続的な発信が必要です。

フォロワー数の増加やエンゲージメント率の向上は、数週間から数か月単位でようやく効果が現れるケースが大半です。

そのため、運用を始めてすぐに売上や集客につながらない場合も多く、短期的な視点で判断すると「効果がない」と感じる可能性が高いです。

成果が出るまでの時間を見越し、中長期的な計画を立てて運用することが重要です。

デメリット③ 競合との差別化が難しい

SNSは多くの企業が参入しているため、競合との差別化が難しいという課題もあります。

特に同業種の企業が同じような情報を発信している場合、ユーザーの目に留まるためには独自性が求められます。

写真や動画のクオリティ、投稿の企画力、ユーザーとのコミュニケーション方法などで差をつけなければ埋もれてしまう危険性があります。

また、アルゴリズムの影響で意図した通りにリーチが広がらないこともあり、継続的な改善が欠かせません。

差別化の工夫を怠ると、SNS運用の効果があまり見込めなくなってしまいます。

企業SNSが炎上した場合の対策手順

SNSで炎上が起きてしまった場合、拡散スピードはとても速く、初動対応の遅れが企業の信頼を大きく損なう要因となります。

重要なのは感情的にならず、冷静かつ迅速に対応を進めることです。

関連記事:転職・就活サイトの悪い口コミを放置していませんか?企業が知るべき原因と対策まとめ

事実確認から謝罪、問題の修正、関係者への対応、再発防止策の提示、さらには風評被害対策まで、一連の流れに沿って、炎上後の対策手順を分かりやすく解説していきます。

①事実確認と社内共有

炎上が発覚した際、まず行うべきことは事実関係の正確な確認です。

投稿がどのような経緯で行われ、どの表現や対応が問題視されているのかを把握しなければなりません。

さらに、対象となる部署だけでなく経営層や広報部門を含めて社内で迅速に共有し、統一した見解を持つことが重要です。

情報が錯綜すると不適切な対応につながりかねないため、一次情報を整理して「何が起きているのか」を全員が正しく理解できる体制を整える必要があります。

この段階で冷静な分析を行うことで、以降の謝罪や修正対応に一貫性を持たせることが可能になります。

②公式からの謝罪発表をする

事実確認を終えたら、できるだけ早く公式アカウントから謝罪を行うことが望まれます。

炎上は放置すればするほど批判が拡大し、企業の誠意が疑われてしまうため、初動のスピードが極めて重要です。

謝罪の際には言い訳を避け、簡潔かつ明確に「不適切な発信があったこと」「不快な思いをさせたこと」への謝意を示すことが大切です。

また、一次的な謝罪で終わらさず、今後の対応についても併せて触れることで、ユーザーから改善に取り組む意思があると受け止めてもらいやすくなります。

③問題投稿の修正・削除

謝罪と並行して行う必要があるのが、炎上の原因となった投稿の修正や削除です。

残したままにしておくと、さらなる拡散や二次炎上を招く可能性があるため、迅速な対応が求められます。

ただし、削除する場合は「隠蔽した」と誤解されないよう、削除に至った理由を説明することも重要です。

スクリーンショットで記録が残るSNSの特性を踏まえ、削除後も公式声明として適切に経緯を残すことで、誠実さを示すことができます。

修正や削除は、あくまで被害拡大の防止策として行うべき対応です。

④顧客・関係者への直接対応

炎上によって不快な思いをした顧客や、取引先の関係者に対しては、個別の直接対応も必要になります。

SNS上の謝罪だけでは不十分と感じる人も多いため、メールや電話での説明など、丁寧な対応を心がけることが信頼回復につながります。

また、批判を受けた投稿に直接リプライするのではなく、裏側で誠意を持って対応する姿勢が重要です。

被害を受けた顧客やパートナーを優先的に安心させることが、炎上後の企業イメージを大きく左右します。

⑤再発防止策の策定・発表

炎上の対応だけでなく、その後の再発防止策を具体的に示すことも重要です。

ガイドラインの強化や投稿チェック体制の見直し、担当者への研修の実施など、具体的な取り組みを社外に発信することで、誠意と改善の意思を示すことができます。

ユーザーからは「また同じことが繰り返されないか」に焦点を充てて見られやすくなるので、再発防止の取り組みを明確に打ち出すことが信頼回復につながります。

口先だけの謝罪に終わらず、実際の行動として改善を進めていく姿勢が重要です。

⑥ネット風評被害対策で信頼回復の基盤を築く

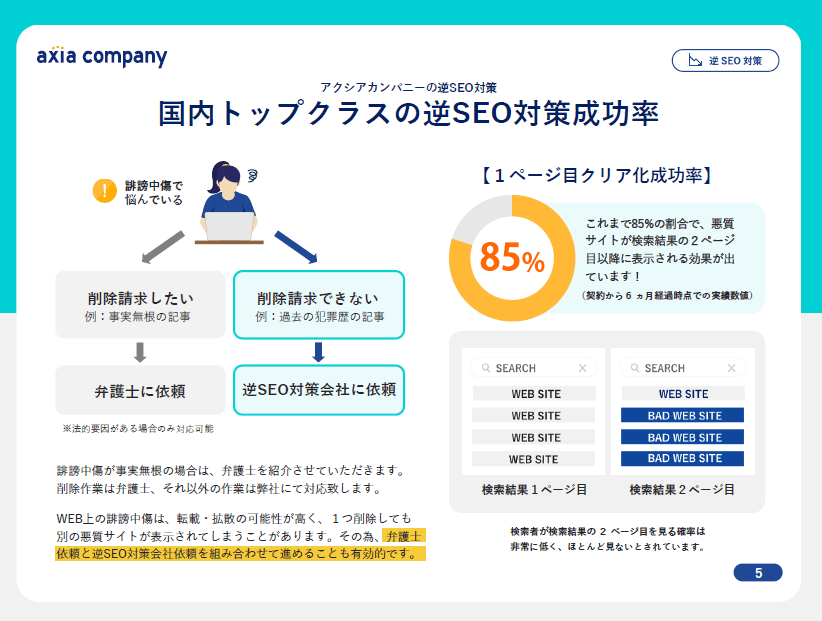

炎上は投稿を削除しても完全には消えず、その後に拡散された噂が独り歩きして、長期的な風評被害を及ぼすことがあります。

特に検索結果やサジェストにネガティブな情報が表示され続けると、ユーザーは炎上が終息した後も悪い印象を抱きやすくなってしまいます。

こうした状況を防ぐためには、ネット風評被害対策が欠かせません。

ネガティブ情報を、正しい情報やポジティブな実績で上書きする施策を講じることで、ネット上の評判を正しく整備し、信頼回復の土台を築くことができます。

代表的なネット風評被害対策は以下の通りです。

| サジェスト対策 | 検索エンジンのサジェスト(検索窓)に出るネガティブワードを抑制し、好意的な検索候補が表示されるよう調整する。 |

| 逆SEO対策 | 検索結果の上位に表示されるネガティブ記事を、ポジティブ記事を上位に表示させることで目立たなくさせる。 |

関連記事:ネガティブサイト対策に重要な逆SEOとは?検索順位を下げるやり方

関連記事:ネガティブサジェストの非表示対策方法とは?仕組み・やり方・ペナルティまで解説

風評被害対策・逆SEOならアクシアカンパニーにおまかせ

企業や個人に対するネット上の誹謗中傷やネガティブな情報は、一度拡散すると投稿の削除だけでは解決できず、検索結果やサジェスト(予測変換)に残り続けて長期的な風評被害につながることがあります。

特に企業の場合、採用活動や売上、取引先との関係など、事業全体に深刻な影響を及ぼす可能性があるため、早期かつ的確な対策が重要です。

アクシアカンパニーは、逆SEO対策やサジェスト対策など、ネット上の風評被害対策を専門とする会社として、多くの企業・個人の風評被害被害を解決してきた実績があります。

関連記事:ネガティブサイトの代わりに正確な情報を上位表示した実例

関連記事:ネガティブな検索候補を払拭し、問い合わせ数を回復させた事例

ネガティブな情報の削除対応に加え、検索結果の最適化や正確な情報の上位表示を組み合わせることで、風評被害の長期化を防ぎ、信頼回復へと導きます。

さらに、炎上や口コミ拡散といったトラブルへの初動対応から、再発防止を見据えた長期的な施策まで、状況に応じた柔軟なサポートが可能です。

関連記事:誹謗中傷対策は会社に依頼!対応方法やメリットに選び方も解説

関連記事:風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

ネット上の風評被害は放置するほど深刻化しやすいため、早めに専門家へ相談することが、被害を最小限に抑える近道です。

「サジェスト/関連ワードを非表示に」サジェスト対策の詳細はこちら

「悪質サイトの検索順位を下げる」逆SEO対策の詳細はこちら

企業SNSを炎上させないための注意点

企業がSNSを活用する際には、メリットと同時に炎上リスクが常につきまといます。

悪い意図がなかったとしても、小さな発言や表現が誤解を生み一気に拡散され、ブランド価値を大きく損なう可能性もあります。

そのため、運用を始める前に炎上を防ぐための体制づくりを整えておくことが重要です。

ここでは、企業がSNS運用で意識した方がいい注意点を解説します。

関連記事

・企業が知るべきデジタルリスク対策を解説。種類・影響・事例まで解説

・【2025年版】web集客のコツとは?手法・メリット・成功事例・失敗要因まで徹底解説

・採用SNSで苦戦しないためには?企業の炎上対策や成果の出し方を解説

投稿内容に配慮する(ルール・ガイドライン作成)

企業SNSの炎上を防ぐには、事前にルールやガイドラインを整備し、投稿内容に配慮することが欠かせません。

以下に、炎上を防ぐためにルールとして共有化した方がいい項目をまとめました。

- 性差別につながりそうな発言は避ける。

- 顔が映る投稿は肖像権の侵害にならないか注意する。

- 数字や統計などは、引用元を必ず確認し誤情報の拡散を防ぐ。

- 著作権侵害やAIを用いた素材を避ける。

- 政治・宗教・災害などデリケートなテーマには安易に言及しない。

このように「なるべく避けること」を明確にしておくことで、担当者ごとの判断に左右されず、炎上リスクを大幅に減らすことができます。

自社以外のことは言及しない

SNSでは、他社や業界全体に関する発言が炎上の火種となることがあります。

競合他社の商品やサービスを否定的に扱ったり、時事ニュースに対して軽率な意見を述べたりすると、思わぬ批判を招く可能性があります。

特に企業アカウントは個人よりも発言の影響力が大きいため、自社以外のことを評価するような発言は目立ちます。

人気のトピックに飛びついて、自社も便乗して発信力を持ちたいと思う気持ちは分かりますが、これは炎上リスクの高い行為だということを認識しておきましょう。

自社の商品や取り組み、顧客にとって役立つ情報など、自社情報に限定することが、安全な運用につながります。

二人以上で運用する

SNSを一人の担当者だけで運用すると、主観的な判断や一時的な感情に左右されやすく、誤投稿や不用意な発言が発生しやすくなります。

また毎日運用していると、その担当者は企業SNSアカウントを「私物化」するようになります。

これによりプライベートの自分のアカウントと、企業アカウントの境界線が曖昧となり、企業アカウントでは到底発言しないような言動をしてしまうリスクが高まります。

二人以上のチームで運用すれば、お互いが客観的な視点を取り入れられるため、リスクを減らすことが可能です。

また、担当者が不在のときでも継続的に発信できる体制を構築できる点もメリットです。

チーム体制にすることで、投稿の方向性やブランドトーンを統一でき、安定した運用を実現できます。

ダブルチェック体制を整える

投稿前に必ず複数人でチェックを行う「ダブルチェック体制」を設けることも炎上防止に効果的です。

誤字脱字やリンク切れといった単純なミスはもちろん、表現が不適切でないか、誤解を招かないかといった炎上リスクを事前に確認できます。

特にキャンペーンや広告出稿など影響範囲の大きい投稿は、必ず責任者が最終確認を行うようにしましょう。

ダブルチェック体制は、SNSのリアルタイム性やスピード感を損なう施策かもしれません。

ただ、一度の炎上で企業が被るダメージに比べれば、十分取り入れる価値のある施策です。

ダブルチェック体制を日常業務に組み込むことで、リスクを未然に防ぐと同時に、企業としての信頼性を高めることができます。

企業SNSアカウントのフォロワーの増やし方

SNSアカウントのフォロワーを増やすには、やみくもに投稿するのではなく、より投稿が効果的になるポイントを押さえることが重要です。

投稿の頻度や魅力的な発信、キャンペーンや広告の利用など、複数のポイントを組み合わせることで相乗効果を生み出せます。

ここでは、代表的な手法を具体的に解説します。

投稿頻度とタイミングを工夫する

フォロワーを増やすには、「いつ」「どのくらい」投稿するかが大きなポイントになります。

頻度が少なすぎるとユーザーの目に触れる機会が減り、多すぎるとかえって嫌がられてフォロー解除の原因になるので、バランスが大切です。

また、SNSごとに利用される時間帯は異なります。

例えば、Xは通勤・通学時間帯に利用されやすく、Instagramは夜間に閲覧される傾向があります。

以下に、主要SNSの推奨投稿頻度と時間帯をまとめました。

| おすすめの投稿頻度 | 効果的な時間帯 | |

|---|---|---|

| Youtube | 週に1回程度(ショートなら週3回程度) | 土日全般平日なら夜20〜23時 |

| X(旧Twitter) | 1日2〜3回程度 | 朝7〜9時昼12時前後夜20〜22時 |

| 1日1回程度 | 夜18〜22時 | |

| 週3〜5回程度 | 平日12〜15時 | |

| TikTok | 1日1回程度 | 20時~深夜 |

このように、プラットフォームごとのアクティブ特性を理解して、投稿の頻度や時間を調整すれば、より多くのユーザーに届きやすくなり、フォロワー獲得につながります。

画像・動画で視覚的に訴求する

SNSは、視覚的なインパクトが大きな影響を持つメディアです。

テキストだけの投稿に比べ、画像や動画を添えた投稿は、エンゲージメント率が高まりやすい傾向があります。

特にInstagramやTikTokはビジュアル主体のプラットフォームであり、魅力的な画像やショート動画を用意することで拡散されやすくなります。

またXやFacebookでも画像付き投稿は、ユーザーの目に留まる確率が上がります。

商品の使い方を分かりやすく示す動画や、ブランドカラーを統一した写真を投稿すれば、視覚的な一貫性も保てます。

こうした工夫は、企業アカウントの認知と存在感を高め、フォロワー増加につながる要素となります。

キャンペーンやプレゼント企画を行う

フォロワー獲得のメジャーな施策の一つに、キャンペーンやプレゼント企画があります。

例えば、Xで「フォロー&リポストで応募」といった形式は拡散性が高く、短期間で多くのフォロワー獲得を狙うことができます。

さらに、Instagramでは「いいね&コメントで応募」といった形も有効で、ユーザーの参加意欲も高めることができます。

ただし、景品表示法など法規制を遵守することや、当選者発表に透明性を持って行うことが重要です。

少し強引なフォロー獲得の方法で、後からフォロー解除が相次ぐ可能性もありますが、その後に魅力的な投稿を継続していけば、そのまま自社のファンになってもらえる可能性は高くなります。

SNS広告を活用する

通常投稿だけでフォロワーを増やすには時間がかかるため、SNS広告を併用するのも効果的です。

各プラットフォームでは、細かいターゲティング機能を備えており、年齢・性別・地域・興味関心に応じて広告を配信できます。

例えばFacebook広告では、過去に自社サイトを訪問したユーザーに再アプローチする「リターゲティング広告」が可能です。

また、InstagramやTikTokの広告は自然な投稿に近い形で広告が表示されるため、ユーザーに受け入れられやすいのも特徴です。

SNS広告も上手く併用することで、短期間で効率的にフォロワーを増やし、自社の認知度拡大につなげられます。

企業SNSの成功事例

企業のSNS活用には、多くの成功事例が存在します。

成功している企業の共通点は、プラットフォームごとの特性を理解し、ユーザーの共感を得られるコンテンツを継続的に発信していることです。

単なる宣伝ではなく、顧客参加型の仕組みや双方向のコミュニケーションを取り入れることで、自然な形でブランド価値を高めています。

成功事例を見ていくことで、自社にも応用できる点が見つけられると思います。

関連記事

・企業が知るべきデジタルリスク対策を解説。種類・影響・事例まで解説

・【2025年版】web集客のコツとは?手法・メリット・成功事例・失敗要因まで徹底解説

・採用SNSで苦戦しないためには?企業の炎上対策や成果の出し方を解説

花王のTikTokの成功事例

花王はヘアケアブランド「エッセンシャル ウォータートリートメント」の認知拡大を目的に、TikTokを活用したマーケティングを展開しました。

企業側から一方的に指示するのではなく、クリエイターと直接対話を重ねて、商品の魅力を自然に伝える表現を実現しました。

さらに、単発施策で終わらずPDCAを回し続けることで、継続的に成果につながる仕組みを構築したことも成功の要因です。

結果として、TikTok内での「エッセンシャル」の検索数は最大9.5倍に増加し、店頭での売上アップや棚拡充にもつながりました。

参照:日経クロストレンド

これは花王がTikTokで、Z世代へのブランド浸透を成功させた事例といえます。

PDCAとは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)の略で、業務改善において活用されるサイクルです。

味の素冷凍食品のXの成功事例

味の素冷凍食品は、X(旧Twitter)を舞台に「冷凍餃子フライパンチャレンジ」と呼ばれるユニークな施策を展開し、大きな成功を収めました。

きっかけは「餃子がフライパンに張り付いた」ことを訴える、一件のユーザー投稿です。

通常ならクレームとして処理されがちな声に対して、同社は正面から向き合い、翌日にはお詫びとともにフライパンの提供依頼を呼びかけました。

その後「張り付いてしまうフライパン」を全国から募集し、最終的には3520個ものフライパンが集まりました。

味の素冷凍食品は、徹底的な検証を行い、専用サイトやnoteで改善プロセスを公開し、その姿勢はSNS上で「狂気のサイト」として話題になり、リニューアルされた商品は売上増加につながりました。

参照:ヤフーニュース

これは、炎上やクレームに見える顧客の声を前向きに解消する姿勢が、ブランドの信頼につながった成功事例と言えます。

ダイソーのInstagramの成功事例

ダイソーは公式Instagramアカウントで200万人以上のフォロワーを獲得し(2025年9月時点)、SNSを活用した商品PRで大きな成果を挙げています。

投稿は主にフィードとリールを活用し、1枚目の画像だけで商品の魅力が伝わる構成や、カテゴリーごとに複数の商品をまとめて紹介する工夫が特徴的です。

また、キャラクターグッズや人気アニメとのコラボ商品を発信する際には、関連ハッシュタグを活用し、フォロワー以外の潜在的なファン層へのリーチを広げています。

さらに、リールでは商品の使用方法やレシピを紹介し、実際の生活で役立つシーンを具体的に提示することで、購買意欲を刺激する工夫も見られます。

参照:Instagram

自社のライフスタイルに適応した商品の強みを、多角的なコンテンツで魅力的に見せ、フォロワー200万人の認知とブランドを築いた成功事例です。

企業SNSの炎上事例

SNS運用は拡散力が大きなメリットである一方で、その特性が裏目に出ると一気に炎上につながります。

小さな発言のミスや不適切な表現でも批判が広まり、ブランドイメージに深刻な影響を与えることがあります。

関連記事:採用SNSで苦戦しないためには?企業の炎上対策や成果の出し方を解説

過去の事例を振り返ることで、自社運用における危機回避のヒントを得ることができます。

シャープのXの炎上事例

シャープは、公式X(旧Twitter)アカウント「シャープ製品(@SHARP_ProductS)」において、任天堂の「ミニスーファミ」に収録されたゲームを値踏みするような投稿を行い、大きな批判を受けました。

投稿では、ゲームタイトル毎に自信の思い出を加味した価格表を作り、実際の販売価格より大幅に低い総額を提示していました。

この表現が「名作の価値を否定している」と受け取られ、ゲームファンやユーザーからの反発を招きました。

アカウントはすぐに該当ツイートを削除し謝罪しましたが、炎上は収まらず最終的に「シャープ製品」アカウントを停止する事態に追い込まれました。

一方で、別の人気公式アカウント「SHARP シャープ株式会社(@SHARP_JP)」からも謝罪が発表され、「企業アカウントは、だれかの好きや思い入れを否定してはならない」と説明しました。

参照:ITmedia NEWS

この事例は、軽い発言であってもユーザーの思い入れを軽視する表現が炎上につながったものとして、多くの企業SNS運用に警鐘を鳴らす事例になりました。

ミツカンのXの炎上事例

ミツカンは、X(旧Twitter)で「冷やし中華なんてこれだけでも充分美味しいです」と投稿したところ批判が殺到し、炎上に発展しました。

当時は「そうめん作りは重労働か」という論争が盛り上がっており、家庭内の料理負担や男女間の役割を巡る議論が加熱していました。

その流れの中で「なんて」という表現が、料理を軽視しているように受け止められ、一部ユーザーから批判を受けることになりました。

企業の意図は「手軽に楽しめる」というポジティブな発信だったものの、論争の真っ只中に加わったことで思わぬ批判を集める結果となりました。

特にXは、対立構造が鮮明になりやすく、言葉のニュアンス一つで大きな炎上に繋がるリスクがあります。

参照:ヤフーニュース

その後、謝罪ツイートを行いましたが「そんなことくらいで謝罪する必要はない」と擁護する声も多く、この問題が単純な勧善懲悪ではなく、立ち回りの正解を導くことが難しい問題だったことを浮き彫りにしています。

神戸風月堂のXの炎上事例

神戸風月堂は「あんこを2kgのはずが200kg誤発注した」とX(旧Twitter)に投稿し、その表現や画像が批判を呼び炎上しました。

投稿では「冷蔵庫もパンパンで発注担当が青ざめてます」とユーモラスに伝え、生成AIで作成したと思われる不自然な画像を添付していました。

しかし、一部ユーザーから「本当に誤発注ですか?」「嘘っぽい」と疑う声が相次ぎ、SNSで冷ややかな反応が広がりました。

翌日、同社は誤発注が実際にあったことを説明するとともに、仕入先への配慮から実際の写真ではなく生成画像を用いたと弁明し、「誠実さに欠ける内容であった」と謝罪しました。

これは生成AI画像の利用や軽い表現が誤解を招き、企業の信頼に影響を及ぼした事例と言えます。

企業SNS運用のよくある質問(Q&A)

企業がSNSを活用する際には、「どのSNSから始めるべきか」「代行会社を使うメリットはあるのか」など、多くの疑問が出てきます。

ここではそれらの疑問に、実際の運用に役立つポイントを押さえて分かりやすく解説します。

Q:企業SNSはどのSNSから始めるべき?

SNSは、自社のターゲット層に合わせて選ぶのが基本です。

例えば、女性やライフスタイル系の商品ならInstagram、10代~20代の若年層ならTikTok、幅広いユーザーに情報を届けたいならX(旧Twitter)やYouTubeが効果的です。

また、ビジネス寄りの信頼構築にはFacebook、日常的な顧客接点を重視するならLINEが向いています。

流行ではなく「誰に届けたいか」を基準に選ぶことが、より認知度向上や広告効果を高めることができます。

Q:SNS運用を代行会社に依頼するメリットは?

SNS運用を外部の代行会社に依頼することには、以下のようなメリットがあります。

| 人材・時間のリソースの節約 | 戦略設計から投稿制作、広告運用まで一貫して任せられるため、自社のリソースを大幅に節約できます。 |

| 最新トレンドを踏まえた運用 | アルゴリズムやSNSの動向を熟知したプロが運用することで、成果につながる可能性が高まります。 |

| 炎上リスクの管理と効果測定 | 危機管理や運用データの分析も行う代行会社が多く、安心して長期的な運用が可能になります。 |

特に、人手不足の中小企業やSNS担当者が兼任で時間を確保できない企業にとっては、大きな助けになります。

ただし、完全に任せきりにせず、自社のブランドメッセージや方針を定期的に共有し、一貫性を保つことが重要になります。

まとめ:目的を理解した企業SNS運用がマーケティング成果を生む

企業SNSの運用は、「誰に・何を・どのように届けるか」を起点にして、適切なプラットフォームを選び、ターゲットを狙って戦略的に運用していくことが重要です。

SNSによっても、適切な投稿頻度と時間は異なり、ターゲットに合わせた画像や動画内容が求められます。

また、バズったりしてすぐに結果につながることは稀なので、PDCAサイクルを高めて地道にフォロワーを獲得して、影響力を持たせることが大切になってきます。

さらに、炎上リスクを回避するためのガイドラインの策定や、投稿内容のチェック体制を整備することも欠かせません。

SNSのリアルタイム性や即効性を重視するあまり、炎上を招いてしまっては、せっかくのSNS運用が台無しとなってしまいます。

企業SNSは単なる情報発信の場ではなく、顧客との接点を作り認知度を高められるマーケティング手段の一つです。

目的を理解して継続的に取り組むことが、中長期的にブランド価値を高めて、やがて売上にも貢献できるようになるでしょう。

#企業 sns 運用

逆SEO対策

逆SEO対策 サジェスト対策

サジェスト対策 SEO対策

SEO対策 MEO対策

MEO対策 ホームページ制作

ホームページ制作

X、Instagram、TikTokなど、どのSNSで運用したらいいか迷っている人にも、SNS毎の特徴やターゲットを解説していくので、参考にしてください。