接客や販売の現場でクレーマーが怒鳴ってきたとき、その対応に迷う場面も少なくありません。

理不尽な客への誤った対応は、従業員の心身に大きな負担を与えるだけでなく、企業全体の信頼低下や風評被害につながる恐れがあります。

近年、こうした理不尽な行為は「カスタマーハラスメント(カスハラ)」として注目を集めているのです。

カスハラとは、顧客の暴言や過度な要求など業務を妨げる行為を指します。

この記事ではカスハラを判断するための3つのポイントを踏まえ、理不尽な客への対応やカスハラ対策の必要性、実際の事例を交えて解説します。

関連記事

・風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・【2025年最新】風評被害対策サービス会社のおすすめ20選を徹底比較

「サジェスト/関連ワードを非表示に」サジェスト対策の詳細はこちら

「悪質サイトの検索順位を下げる」逆SEO対策の詳細はこちら

コンテンツ目次

理不尽な客への対応(カスハラ対策)マニュアル

高圧的な客からの迷惑行為(カスタマーハラスメント)への対応として、現場で困ったときに従業員がおさえておくべきポイントを4つ解説します。

- 初動対応の基本

- 記録を残す重要性

- 上司や専門部署への報告手順

- 従業員自身を守るセルフケアの意識

初動対応の基本

理不尽に怒鳴るクレーマーへの対応では、落ち着いて耳を傾け、決して感情的にならないことが大切です。

これはカスハラを防ぐための基本の初動対応です。

国のガイドラインでも、誠意を持って対応しつつ「確認させていただきます」と丁寧に伝え、状況を確認することが推奨されています。

特にクレーム対応で非がない場合は、誤解があれば正しく説明することが重要です。

高圧的な客には言い返すのではなく声を落ち着けて返答し、理不尽な客には仕返しをせず冷静に対処しましょう。

記録を残す重要性

理不尽な客への対応(カスハラ対策)では、発言や態度をメモや録音で残すことが大切です。

厚生労働省のガイドラインでも録音・録画、対応記録を残すことが有効とされています。

例えば、クレーマーが怒鳴ってきたときは可能であれば録音を活用し、難しい場合は「〇月〇日に返金不可と説明した」など日時や相手とのやりとりを記録しましょう。

録音やメモが残っていれば「説明した証拠」として使えるため、上司への報告や法的な対応でも安心です。

証拠力を高めるためにも録画の有無に関係なく、「いつ・誰が・どんな対応をしたか」を簡単にメモしておくことが大事です。

上司や専門部署への報告手順

理不尽な客への対応(カスハラ対策)は、一人で抱え込まず、できるだけ早く上司や専門部署に伝えることが大切です。

クレーム対応は現場任せにせず、お店や会社全体で対応することが必要といえます。

特にクレーマーがどなってきたなどの大きなトラブル時は、初動対応のあと、以下のように整理すると上司や専門部門への報告がしやすいです。

| 日時 | 「○月○日、△時頃に」 |

| 状況 | 「お客様が商品交換を求めて強い口調で抗議された」 |

| 自分の対応 | 「謝罪し、交換の可否を確認して対応した」 |

| 結果・現状 | 「その場では収まったが、不満が残っている様子だった」 |

このように記録を整理して報告すれば、上司や専門部署が正しく判断できます。

上司への報告は、感情をまじえず「事実だけ」を伝えることが大切です。

従業員自身を守るセルフケアの意識

理不尽な客への対応(カスハラ対策)では、従業員が心身をすり減らさないようセルフケアの意識を持つことが欠かせません。

業界団体のアンケート調査でも、カスハラを受けた従業員の約6割が強いストレスを抱えているとされています。

例えば理不尽な客の対応をしたあとは休憩をとり、同僚に話して気持ちを整理したり、自分を責めずに上司に共有したりすることが大事です。

カスハラを受け流すだけでは負担が蓄積するため、セルフケアを習慣にすることは自分を守り長く働くために欠かせません。

セルフケアは個人任せにせず、会社の相談窓口や専門機関を活用することも大事です。

理不尽な客への対応(カスハラ対策)で役立つフレーズとテクニック

理不尽な客への対応(カスハラ対策)では、具体的な言葉選びが従業員を守る大切な武器になります。

状況に合わせて以下のフレーズや言い回しを活用しましょう。

- クレーム対応が上手い人が使うフレーズ

- お客さまの気持ちを和らげる言い回し

- 理不尽なクレーマーを黙らせる3つのフレーズ

- 責任者要求や上司への報告時の切り返しフレーズ

クレーム対応が上手い人が使うフレーズ

クレーム対応が上手い人は、いきなり説明や反論をせず「感情を認める → 事実を確認する → 誠意を持って伝える」の流れを意識しています。

対応シーンに合わせて以下のフレーズを活用するのがおすすめです。

| 相手が怒っているとき | 「ご不快な思いをさせてしまい申し訳ありません」 |

| 自社が詳細を確認したいとき | 「確認いたします」「詳しくお伺いしてもよろしいですか」 |

| 自社に非がないとき | 「確認の上でのご案内でしたが、説明が不足していたかもしれません」 |

| 社内確認に切り替えるとき | 「社内で確認のうえ、改めてご連絡いたします」 |

クレーム対応が上手い人は、まずは相手の感情を受け止める一言を大切にしています。

そのあとに、事実確認し、最後に誠意を示すといった流れで対応しているのです。

クレーム対応時は、落ち着いた声でゆっくり伝えると相手の感情を和らげられます。

お客さまの気持ちを和らげる言い回し

お客様の気持ちを和らげる言い回しは、トラブルを長引かせないために欠かせません。

誠意ある言葉で対応することでクレームを早期に収束しやすいとされています。

お客様の気持ちを和らげる言い回しを以下にまとめました。

| 怒っているとき | 「ご不快な思いをさせてしまい、申し訳ありません」 |

| 不安を感じているとき | 「ご心配をおかけして申し訳ありません」 |

| 待ち時間が長くなったとき | 「お待たせしてしまい、申し訳ありません」 |

| 不便を訴えられたとき | 「ご不便をおかけして申し訳ありません」 |

| 意見を強く伝えられたとき | 「貴重なご意見をありがとうございます」 |

理不尽に感じても、上記の言葉を伝え、相手の気持ちを受け止めることでその後の対応がしやすくなります。

言い回しは場面に応じて声のトーンや表情も合わせることで、より相手の感情を和らげる効果が高まります。

理不尽なクレーマーを黙らせる3つのフレーズ

理不尽なクレーマーを黙らせる3つの方法は、「規定や法律を根拠にする」「時間や対応範囲を区切る」「不当要求を断る」の3点です。

上記を意識することは、理不尽なクレームを黙らせる技として有効です。

また、不当な要求をきっぱり断わり、相手に過度な期待を持たせずに対応できます。

クレーマーを黙らせる魔法の言葉は以下のとおりです。

| 規定や法律を根拠にする | 「社内のルールでご対応できない決まりになっております」 |

| 時間や範囲を区切る | 「確認に少しお時間をいただき、◯時までにご返答します」 |

| 不当要求を拒否する | 「恐れ入りますが、こちらではご対応できない内容となっております」 |

魔法の言葉は販売現場や窓口業務で、怒鳴り声や繰り返し要求されたときに特に効果的です。

これらの対応を実践すれば、感情的なやりとりを避けながら会話の主導権を握ることができます。

魔法の言葉を使う際は、淡々と落ち着いた声で伝えることで相手の攻撃性を抑えられます。余計な刺激を与えないことが重要です。

責任者要求や上司への報告時の切り返しフレーズ

クレーマーが怒鳴ってきたときの対応では、すぐに責任者を呼ぶのではなく「確認後に責任者からご連絡します」と伝えるなど、即答を避ける表現が有効です。

理不尽な客への対応では、一人で抱え込まないことが大切です。

また、上司や専門部署にすぐ報告できる仕組みを整えておくことがカスハラ対策には欠かせません。

現場で使いやすい切り返しフレーズは以下のとおりです。

| 責任者を求められたとき | 「確認後に責任者からご連絡します」 |

| 担当者では判断できないとき | 「私では判断できかねますので、上司に報告のうえ対応いたします」 |

| 要望が複雑なとき | 「ご要望を整理し、部署で検討したうえで折り返しご連絡いたします」 |

責任者要求や上司への報告時は、即答せず「確認」「報告」「折り返し」をキーワードにした言葉を状況に応じて使い分けましょう。

関連記事

・風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・【2025年最新】風評被害対策サービス会社のおすすめ20選を徹底比較

企業全体で取り組むべき理不尽な客への対応(カスハラ対策)

企業が理不尽な客への対応(カスハラ対策)を強化するためには、組織全体で仕組みを整えることが重要です。

具体的には、次の取り組みが求められます。

- 相談窓口の設置

- 従業員研修による対応力の向上

- マニュアルの整備や活用

- 証拠保全と法的対応の準備

相談窓口の設置

理不尽な客への対応(カスハラ対策)には、従業員が安心して相談できる窓口の設置が欠かせません。

相談窓口があれば、現場の従業員が理不尽な客への対応を一人で抱え込むリスクを防ぎ、上司や専門部署へ情報共有することが可能です。

例えば「責任者を出せ!」と怒鳴られても、相談窓口があれば冷静に対応し、初動業務に集中できます。

さらに、自社窓口だけでなく、弁護士や労働局、業界団体の相談窓口の活用を組み合わせることも重要です。

従業員が安心して長く働ける職場を守るためには、相談窓口の設置が欠かせません。

相談窓口のない企業は、現場に負担がかかることになり、結果として離職や労務トラブルにつながる危険があります。

従業員研修による対応力の向上

理不尽な客への対応力を高めるためには、従業員研修が重要です。

従業員研修は、企業が取り組むべき対策として推奨されています。

また、クレーム対応訓練やロールプレイングでは実際の現場を想定して練習できるため、初動対応がスムーズになります。

さらに、研修内容にストレス対策を組み込めば、従業員の心身負担の軽減も可能です。

例えば「怒鳴る客に商品交換を強く迫られる」というシナリオを設定して練習することで、従業員は慌てずに対応でき、初動対応がスムーズになります。

研修は、知識を全体で共有し、安心して行動できる習慣を身につけるために大切です。

研修は一度きりで終わらせず、定期的に見直すことで実際の現場に合った対応力を維持できます。

マニュアルの整備や活用

理不尽な客への対応(カスハラ対策)では、従業員が現場で迷わないための行動指針としてマニュアルを整備し、活用することが欠かせません。

例えば販売現場で「怒鳴る客への対応は必ず複数人で行い、決められた報告・引き継ぎの流れに沿って対応する」と明記されていれば、従業員は迷わず行動できます。

また、一度作ったマニュアルを放置せず、事例や法律の変化にあわせて更新し、研修や朝礼で徹底することも重要です。

マニュアルは単なる書類ではなく、従業員が安心して使える実用書として機能させることが大切です。

証拠保全と法的対応の準備

理不尽な客への対応(カスハラ対策)では、法的トラブルに発展し、相手を訴える場合を想定して証拠を残しておくことが重要です。

法的措置をとる場合、録音・録画や日報への記録は有効な証拠となります。

証拠はすべて同じ方法で残すよりも、状況に応じた方法を選ぶほうが効果的です。

| クレーマーが怒鳴ってきたとき | 録音例:スマホやICレコーダー |

| 暴力を受けたとき | 映像(防犯カメラ)管理担当に映像の保存を依頼 |

| 返金や交換を強く迫られたとき | メモ例:「○月○日△時、返金不可を説明」 |

| メールやチャットでしつこく要求されたとき | メール・チャット保存フォルダに保存し、必要ならスクリーンショットも残す |

さらに、弁護士や外部専門機関と相談できるフローを整備し、従業員が一人で抱え込まない体制を作ることが欠かせません。

記録保全と相談体制を両立させることで、不当な要求に対し法的に備えられるほか、従業員を守る企業姿勢も示せます。

AIや録音ツールの活用による対応支援

理不尽な客への対応(カスハラ対策)の証拠を残す場合、AIと録音ツールを導入することで現場の負担を軽減し、効率的に証拠を残せます。

東京都のカスハラ対策奨励金制度では、企業が録音・録画環境の整備やAIを活用したシステムの導入を行った場合、それらの費用も支援の対象となります。

2025年10月時点では、奨励金制度の1回目は早期終了しているため、2回目の申請は早めがおすすめです。

一部の企業では、顧客からの電話を自動録音し、文字起こしやAIによる要点整理を経て、上司へ共有するまでを自動化するサービスも提供しています。

録音と自動書き起こしは導入しただけで終わりではなく、保存先・権限・通知の流れをマニュアル化し、すぐに整備することが大切です。

録音やAIツールは便利ですが、活用する際はプライバシー保護や社内ルール整備も同時に進めることを忘れないようにしましょう。

社内ルール化による再発防止

理不尽な客への対応(カスハラ対策)は、従業員任せにせず社内で共通のルールを設けることも重要です。

ルールを整備しておけば、従業員がその場の判断に迷わず、誰でも同じ手順で対応できます。

例えば「理不尽に怒鳴られたら謝罪 → 事実確認 → 上司に報告」と決めておくことで、現場任せにならず、組織全体で従業員を守れる仕組みになります。

共通のルールが徹底されていれば、従業員の不安を減らし、長期的に企業の信頼を構築することも可能です。

ルールを形だけにせず、定期的な見直しと周知を必ず実施し、現場で従業員がすぐに活用できる体制を整えましょう。

理不尽な客への対応(カスハラ対策)を怠ると風評被害につながる場合も

カスハラを放置すると、現場のトラブルがSNSや口コミに拡散され、炎上して企業のイメージ低下につながるおそれがあります。

ある調査では接客従業員の64.5%が直近1年間にカスハラを経験している一方で、研修を実施している企業は9.4%にとどまっていることがわかっています。

カスハラを放置した場合の風評被害リスクは以下のとおりです。

| 種類 | 詳細 |

|---|---|

| SNS拡散・炎上 | 対応の様子が動画や投稿で拡散 |

| 口コミの低評価 | Googleマップ・食べログ・レビューサイトに悪評 |

| メディア報道 | ネット炎上がニュースに取り上げられる |

| 会社への不信感 | 「会社は従業員を守らない」という印象が拡大 |

こうした風評被害を防ぐには「最初にどう対応するか」「どの時点で上司に任せるか」といった流れを会社で決めておくことが重要です。

風評被害は一度拡散すると完全に消すことが難しく、初期対応の遅れが長期的な損失につながるため注意が必要です。

関連記事

・風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・【2025年最新】風評被害対策サービス会社のおすすめ20選を徹底比較

理不尽な客への対応(カスハラ対策)における風評被害対策

カスハラによる風評被害を防ぐには、以下のような基本的な取り組みが効果的です。

- SNS・口コミサイトを常時モニタリングして早期発見する

- 虚偽や過激な書き込みは削除申請する

- 投稿や発言は記録して法的対応に備える

- 専門サービスを活用して社内負担を軽減する

SNS・口コミサイトを常時モニタリングして早期発見する

カスハラの悪評は放置すると企業イメージを損なうため、SNSや口コミの常時監視と早期対応が重要です。

多くの消費者は商品やサービス利用時に口コミやレビューを参考にするため、悪評が拡散されれば業績悪化に直結します。

SNS・口コミサイトを常時モニタリングする方法は以下のとおりです。

| Googleアラート | 店名や商品名を登録しておくと、新しい記事や口コミが公開された時にメール通知が届く |

| 口コミサイト通知設定 | Googleマップ、食べログ、ホットペッパーで口コミ通知をONにする |

| SNS検索(手動) | TwitterやInstagramで店名やハッシュタグを定期的に検索する |

| SNS管理ツール | Hootsuite、Sprout Socialなどで複数SNSを一括管理する |

監視体制を整え、初期段階で誤解や虚偽に対処することで、被害を最小限に抑えられます。

関連記事:悪い口コミが与える影響力はどれくらい?Googleを活用した集客率アップの方法も解説

モニタリングは社内で共有し改善につなげる仕組みを整えることが重要です。

虚偽や過激な書き込みは削除申請する

カスハラによる悪評は放置すると誤った情報が拡散され、企業の信頼低下につながるため、削除申請を行うことが大切です。

削除申請の方法は以下のとおりです。

| 手順 | 内容 |

|---|---|

| ①証拠を保存 | 投稿内容・日時・URLをスクリーンショット |

| ②サイトやSNSで削除申請依頼 | 各サービスの報告や不適切な投稿を通報を利用 |

| ③運営元に削除申請 | 問い合わせフォームやサポート窓口から削除依頼 |

たとえば、「異物が入っていた」と根拠のない投稿が拡散され、来客数が減少した場合、店舗側は運営元に削除依頼ができます。

虚偽や過激な書き込みを見つけたら削除依頼を行い、正しい情報を発信し続けることで企業の信頼回復につながります。

削除申請を依頼する際は、感情的にならず、証拠を整理して冷静に進めましょう。

投稿や発言は記録して法的対応に備える

カスハラによる虚偽や過激な投稿は、削除依頼しても残ってしまう場合があります。

その場合は、投稿を見つけた時点で日時やURLをスクリーンショットで保存して弁護士に依頼しましょう。

弁護士に相談することで法的な手続きを通じた削除や投稿者の特定が可能になります。

重要なのは証拠を残す→削除依頼→弁護士に相談という流れを知っておき、迷わず行動できるよう準備しておくことです。

弁護士への依頼は有効ですが、費用や時間がかかるため、迅速な対応を求める場合は専門サービスの活用も検討しましょう。

専門サービスを活用して社内負担を軽減する

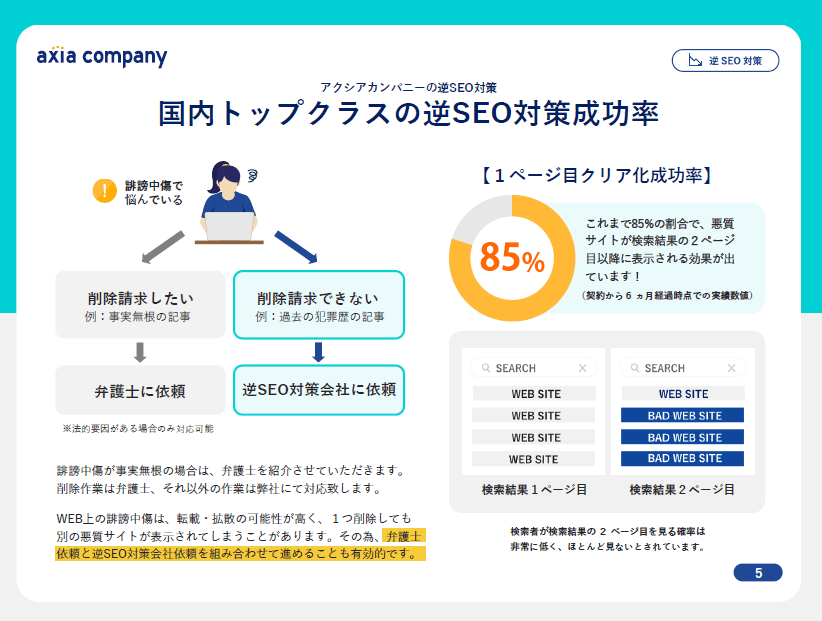

理不尽な客への対応(カスハラ対策)をすべて社内で抱えると負担が大きいため、外部の専門業者に依頼するのが有効です。

社内だけでは一次対応に加え、SNSや口コミの監視までは手が回らず、人手や時間不足が生じます。

例えば、風評被害対策を行うアクシアカンパニーでは以下のような対応を行い社内負担を軽減します。

| サービス名 | 詳細 |

|---|---|

| モニタリングサービス | ネット上の悪い情報を監視し、見つけ次第すぐに知らせ、対応する |

| 逆SEO対策 | 悪い口コミや記事の検索順位を下げてポジティブな記事を上位表示し、風評被害を目立ちにくくする |

| サジェスト対策 | 検索中に表示されるネガティブな関連ワードを消し、代わりにポジティブな言葉を出やすくする |

このように専門サービスを活用すれば、自社は接客や商品改善に集中できます。

関連記事:風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

専門サービスを導入するか迷ったら、まずは自社で抱えている負担を数値化し、比較検討する行動から始めてみるのがおすすめです。

理不尽な客への対応(カスハラ対策)を企業が導入する意義

カスハラ対策を企業が導入することは、従業員を守るだけでなく、組織全体の持続的な成長に欠かせません。

具体的には以下の意義があります。

従業員の心身の健康を守る

離職防止と職場環境の改善につながる

ブランドイメージや信頼性を守る

従業員を守る「安全配慮義務」

労災認定による補償リスクを避ける

関連記事

・風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・【2025年最新】風評被害対策サービス会社のおすすめ20選を徹底比較

従業員の心身の健康を守る

カスハラ対策を導入しないと、従業員は精神的疲弊やうつ症状を発症するリスクが高まります。

カスハラ直後に多くの人が退職や出勤への憂うつを感じており、精神的疲弊やうつの危険が指摘されているのです。

例えば、接客の場で理不尽な客から「名前覚えたからな」と脅すようにいわれた従業員は、翌日から出勤時に強い不安を感じるケースがあります。

こうしたリスクを防ぐには、企業が相談窓口やストレスチェックを整備し、従業員を守る仕組みを持つことが不可欠です。

従業員の心身の不調を放置すれば事故や重大トラブルにも直結するため、企業は早急に予防策を講じる必要があります。

離職防止と職場環境の改善につながる

カスハラ対策の導入は、従業員の離職防止や職場環境の改善に直結します。

カスハラ直後に仕事を辞めたいと感じる人が多い傾向があることから、深刻な離職リスクが浮き彫りになっているのです。

例えば配達員が時間通りに届けても「遅い」「二度と頼まない」と理不尽に怒鳴られ、不安と恐怖で勤務継続が困難になるケースもあります。

カスハラによる人材流出は採用や教育コストを増やし現場の負担を悪化させます。

会社はこうしたリスクを回避するためにも、一貫したルールや相談体制を整えることが重要です。

従業員が安心して働ける職場を作るには、制度を作るだけでなく日々の声に耳を傾けることも大切です。

ブランドイメージや信頼性を守る

企業がカスハラ対策を導入することは、ブランドイメージや信頼性を守る上で不可欠です。

悪質なクレームへの毅然とした対応は企業の信頼維持につながります。

ある調査では、カスハラ被害が顧客満足度低下や従業員の離職に直結することがわかっています。

例えば、理不尽な客からの暴言を放置すれば「従業員を守らない店」と口コミが広がり、来店数が減少してしまいます。

さらに従業員側にとっても、暴言を放置された職場は「守ってもらえない」と感じやすく、離職の引き金になることもあるでしょう。

カスハラによる風評被害の拡大を防ぎ、企業価値を高めるためには制度やルールを整え、迅速に対応できる体制を作ることが重要です。

関連記事:企業イメージアップ(向上)の方法と成功事例を徹底解説!必要な理由や注意点も解説

信用を守るには、常時のモニタリングと早期対応が欠かせません。

従業員を守る「安全配慮義務」

企業には、理不尽な客から従業員を守る「安全配慮義務」が労働契約法で定められています。

例えば過去にカスハラが原因で強いストレスを抱え退職に至った従業員への対応が不十分であったことから、企業側の対応が問題視されたケースもありました。

このように企業側が義務を怠ると法的責任や企業イメージの低下につながります。

従業員を守るためにも、相談窓口やマニュアル整備を直ちに進める必要があるのです。

安全配慮義務を果たすためには、知っているだけでは不十分です。

相談窓口や教育を今すぐ形にし、従業員が安心できる環境を整備することが大事といえます。

労災認定による補償リスクを避ける

カスハラ被害による従業員の不調が労災認定されると、企業は医療費や休業補償など大きな負担を抱えることになります。

厚生労働省も、暴言や無理な要求が原因でうつ病や適応障害になった場合、労災が認められることがあると伝えています。

参考:厚生労働省

例えば、カスハラによって従業員がうつ病を発症し、労災認定が認められれば、企業は金銭的な負担に加え、人手不足や企業の信頼低下といった問題にも直面します。

カスハラ対策はコストではなく投資です。

従業員の安心がサービス品質を高め、結果的に顧客満足と企業価値の向上につながります。

労災が認められてからでは遅く、金銭負担や信頼低下は避けられないため、従業員を守る仕組みづくりを今すぐ始めることが大事です。

理不尽な客への対応(カスハラ対策)に関する事例

ここでは、企業や自治体が理不尽な客へ対応するための実際の取り組みに関する具体例を紹介します。

関連記事

・風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・【2025年最新】風評被害対策サービス会社のおすすめ20選を徹底比較

※以下、ご紹介する事例に関して、

当社は、関係性もとい、ご紹介している事例におけるいかなる関与もしておりません。

以下の内容について一切の責任を負いません。

内容に関するご質問やご対応はできかねますので、あらかじめご了承ください。

カスハラを抑止するためのポスター掲示の事例

理不尽な客に対応するためのカスハラ対策として、店内にポスターを掲示する方法があります。

カスハラ対策として、店内にポスターを掲示することで顧客の意識向上や従業員の安心に

繋がります。

厚労省のサイトでは、複数省庁名義のポスターや企業向けマニュアル、リーフレットが無料でダウンロード可能です。

掲示に抵抗がある場合でも、国の名義なら導入しやすく、初期対策として有効です。

ポスター掲示は抑止効果が期待できますが、実効性を高めるには研修や社内ルールと併せて運用することが重要です。

東京都によるカスハラ防止対策奨励金の事例

東京都では、カスタマーハラスメント(お客様からの迷惑行為)を防ぐために、対策を行った中小企業に40万円の支援金を出しています。

対象は常時雇用する従業員が300人以下の会社で、対策マニュアルの作成・録音機器の設置・AIシステムの導入・外部スタッフの活用のいずれかを実施した企業です。

参考:東京しごと財団

奨励金を活用する際は制度の条件を確認したうえで、短期的な導入だけでなく継続的なカスハラ対策につなげる視点が求められます。

企業・自治体にカスハラ対策を義務化した法改正の事例

カスハラ対策は企業努力だけでなく、国全体で制度として求められるようになっています。

2026年施行予定の法律により、カスタマーハラスメント対策が全企業・自治体に義務化されます。

顧客や取引先の迷惑行為も対象となり、対応マニュアルや相談体制の整備が必要です。

違反企業は名前が公表される可能性があるため、形式的な対応ではなく実効性のあるカスハラ対策を早めに整備しておくことが重要です。

名札変更によるプライバシー保護の事例

徳島県では、理不尽な客からの被害を防ぎ、職員が安心して働ける職場環境を作るために、名札の表記を工夫するカスハラ対策が進められています。

職員の名札をひらがなや名字だけに変える取り組みで、SNSで名前を調べられたり、ネットに名前を出すといわれるなどの被害を防ぐものです。

名札の工夫によるプライバシー保護は有効ですが、併せて通報体制や相談窓口を整えることも重要です。

カスハラに関わる法律とは

カスハラ対策の法律を確認すると専用の法律はないものの、刑法や労働関係法令、さらに厚労省のマニュアルが実質的な基準として活用されています。

主なポイントは以下のとおりです。

- カスハラ専用法は存在しない

- 刑法で処罰される可能性があるケース

- パワハラ防止法(労働施策総合推進法)との関係

- 法律の代わりに実質的な基準となる厚労省マニュアル

カスハラ専用法は存在しない

現在、カスハラ専用の法律はなく、法令上「カスハラ専用法」は存在しません。

カスハラは厚生労働省のマニュアルが実質的な基準となり、事業主はそれに基づいて相談体制や防止策の整備が求められています。

過去には、保護者からの理不尽なクレームで教師が謝罪を強いられ精神的苦痛を受けた事件において、裁判で事業主側の責任が認められた例もあります。

こうした流れを受けて、2025年の労働施策総合推進法の改正では、事業主がカスハラを防ぐ仕組みを整えることが法律上の義務として示されました。

専用法がないからといって放置できるわけではなく、既存法の解釈次第で企業の責任が問われる点に注意が必要です。

刑法で処罰される可能性があるケース

カスハラ行為は「お客様だから許される」とは限らず、刑法で処罰される場合があります。

各状況に適用される刑法は以下のとおりです。

| 状況 | 刑法 |

|---|---|

| 大声で威嚇、長時間居座り営業を妨害 | 威力業務妨害罪 |

| 店員の腕をつかむ、物を投げる | 暴行罪 |

| SNSや口コミで虚偽の悪評を投稿 | 名誉毀損罪 |

実際、飲食店従業員を平手打ちしたとして暴行の疑いで逮捕され、訴えにつながった事例もあります。

参考:TBS NEWS DIG

従業員を守り、企業の信頼を維持するためにも「どの行為がどんな罪に当たるか」を理解することが重要です。

刑事事件に発展すれば本人だけでなく企業も対応を迫られるため、日頃から記録や証拠の確保を徹底しておきましょう。

パワハラ防止法(労働施策総合推進法)との関係

カスハラを直接規制する法律はなく、刑法や労働法で対応します。

ただし、2019年に施行されたパワハラ防止法の中で「職場のハラスメント防止措置」が義務化され、ここにカスハラも関連づけられているのです。

そのため、厚労省の指針に基づき、相談窓口の設置や教育研修などを整える責任があります。

もしこれらを怠れば、労災認定や訴えで企業の法的責任が問われ、信頼の失墜につながりかねません。

カスハラはパワハラと同じく「企業が制度として取り組むべき課題」として位置づけられているのです。

制度の義務化は形だけ整えるのでは不十分です。現場で機能する仕組みに落とし込むことが重要といえます。

法律の代わりに実質的な基準となる厚労省マニュアル

カスハラを直接規制する法律はありませんが、厚生労働省のカスタマーハラスメント対策企業マニュアルが、企業の実務上の基準となっています。

このマニュアルでは、事業主が取るべき具体的なステップが整理されており、従業員を守るための行動指針として活用されています。

以下は厚労省指針で示されている主な取り組みの一覧です。

| ①基本方針・姿勢の明確化 | 「従業員を守る」など方針を示し、全員に周知する |

| ②相談窓口の整備 | 相談窓口を設置し、外部機関とも連携できる体制を整える |

| ③対応手順の策定 | 発生時の報告ルートや対応基準を事前に決める |

| ④教育・研修 | クレームとの違いや対応方法を定期的に研修する |

| ⑤事実確認と対応 | 顧客の主張を証拠で確認し、必要に応じて謝罪や対応を行う |

| ⑥従業員への配慮 | 被害従業員を安全に保護し、必要なら専門家へ相談・受診を促す |

| ⑦再発防止策 | 発生事例を検証し、マニュアル改善や研修を通じて再発を防ぐ |

| ⑧プライバシー保護 | 相談者の個人情報を守り、不利益な扱いをしないことを徹底する |

このようにマニュアルに沿って体制を整えることで、従業員を守り企業の信頼を高められます。

まずは相談窓口を設けるなど、できるところから着手することが信頼向上につながります。

カスハラに関してよくある質問

カスハラに関してよくある質問についてまとめました。

理不尽な客対応・カスハラ対策まとめ

理不尽な客への対応(カスハラ対策)は、初動対応の冷静さや記録の徹底、上司への報告、セルフケアまで一連の流れを整えることが重要です。

さらに、相談窓口や研修、マニュアル整備、証拠保全など企業全体で仕組みを作ることで従業員を守り、風評被害や法的リスクを防げます。

理不尽な客への対応やカスハラ対策は、マニュアル整備から具体例の共有まで、企業全体で取り組むことが大切です。

#理不尽な客への対応 #カスハラ 対策

逆SEO対策

逆SEO対策 サジェスト対策

サジェスト対策 SEO対策

SEO対策 MEO対策

MEO対策 ホームページ制作

ホームページ制作

アクシアカンパニーの

企業リスク対策で売上・採用・ブランディングを守ります。

弊社は逆SEO・サジェスト共に高い成果率を誇ります。お客様の課題を明確にし早期解決致します。

事前調査&お見積り