製品やサービスに不具合が見つかったとき、企業が自ら行う「自主回収」は、消費者の安全を守るために欠かせない対応です。

しかし、どのような基準で判断し、どのような流れで進めればよいのか迷う場面も少なくありません。

対応を誤れば、信頼低下や売上減少、行政処分などの深刻なリスクにつながり、さらに検索結果やサジェスト汚染による風評被害が広がる恐れもあるでしょう。

そこでこの記事では、自主回収について、判断基準から実際の手続き、消費者への対応、風評被害の防止策までをわかりやすく紹介します。

関連記事

・風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・誹謗中傷対策は会社に依頼!対応方法やメリットに選び方も解説

「サジェスト/関連ワードを非表示に」サジェスト対策の詳細はこちら

「悪質サイトの検索順位を下げる」逆SEO対策の詳細はこちら

コンテンツ目次

自主回収とは?返金とは何が違うの?

自主回収とは、製品に不具合や安全性の懸念、表示上の誤りなどが見つかった際に、企業が自らの判断で市場から対象商品を回収する対応のことを指します。

これは「返金」と同じ意味ではありません。返金はあくまで補償方法のひとつであり、「自主回収」は交換や修理、代替品の提供など、さまざまな手段の中から状況に応じて選ばれます。

つまり、自主回収=返金ではなく、自主回収という枠組みの中で返金が選ばれる場合もあれば、返金されないケースもあるということです。

自主回収には「返金」以外にも「交換」「修理」など多様な対応が含まれ、事案の性質やリスクの大きさによって方法が変わります。

結論として、自主回収は製品の安全性や信頼性を確保するための広い取り組みであり、返金はその一部にすぎないという点を理解することが重要です。

自主回収の事例が多い業界

自主回収はあらゆる業界で起こり得ますが、特に多いのは人々の生活に直結する下記の業界です。

- 食品

- 家電

- 医薬品

- 自動車

- アパレル

- 輸入製品

いずれも消費者が日常的に利用する商品であり、万が一の不具合が発覚すると健康被害や事故につながる可能性があります。

ここからは、各業界の自主回収の詳細について、具体的な事例も交えて見ていきましょう。

食品業界

食品業界は、自主回収の件数が特に多い分野です。

食べ物は人の健康に直結するため、わずかな表示ミスや異物混入でも深刻なリスクにつながり、企業は速やかな回収対応を求められます。

食品業界の自主回収の代表的な例として、下記のような事例が挙げられます。

- アレルギー物質の表示漏れや誤表記

- 消費期限や賞味期限の印字ミス

- 製造過程で異物が混入した可能性

特にアレルギー表示の不備は命に関わる重大な問題となるでしょう。

食品の自主回収で特徴的なのは、対象商品をすでに食べてしまった消費者への対応が必要になる点です。

多くの企業は、食べてしまった後で体調に異変を感じた場合は医療機関に相談するよう呼びかけ、加えて対象商品の購入者には返金や交換といった補償を提示しています。

また、未開封か使用済みかによって返金対応の有無を分けるケースもあり、その方針を明確に示すことが重要です

こうした対応を迅速に行うことは、健康被害の拡大を防ぐだけでなく、企業が消費者の信頼を守る姿勢を示すうえでも欠かせない取り組みといえるでしょう。

家電業界

家電業界における自主回収は、消費者の安全の確保を目的としたものが多く見られます。

特に電気製品は発火や感電などの事故につながるリスクがあるため、製品不具合が判明した時点で迅速な対応が求められるのです。

典型的な事例は、下記のとおりです。

- 内部部品の不良による発煙や発火の危険性

- バッテリーの膨張や破損による発熱

- コードやプラグの欠陥による感電事故の可能性

過去には大手メーカーがエアコンや洗濯機の部品不良を理由に大規模な自主回収を行い、修理や交換対応を通じて事故の未然防止を図った例があります。

家電業界の自主回収の特徴は、返金対応よりも無償修理や部品交換を中心とする点にあります。

これは、製品を使い続けたいという利用者のニーズに応えるとともに、製造コストや処分コストを抑えながら安全性を担保できる方法だからです。

一方で、重大な欠陥が見つかった場合には使用中止を呼びかけ、返金や新製品との交換を選択肢として提示するケースもあります。

医薬品業界

医薬品業界における自主回収は、消費者の健康や安全に直結するため、特に慎重な対応が必要です。

薬は体に直接作用するため、少しの成分違いや表示の誤りでも大きな問題につながる恐れがあります。

典型的な事例としては、次のようなケースが挙げられます。

- 錠剤やカプセルに異物が混入していた

- 有効成分の含有量が規定より多い、または少ない

- 説明書やラベルに誤記載があり、誤用につながる恐れがある

- 保存条件や使用期限の記載に不備がある

実際に、過去にはジェネリック医薬品メーカーが大規模な自主回収を行い、全国の医療機関や薬局に影響が及んだ事例もありました。

対応の基本は、出荷済みの製品をすぐに市場から回収し、医療機関や薬局を通じて患者へ速やかに情報を伝えることです。

あわせて、返金や代替品の提供を行い、患者や医療従事者からの問い合わせに対応する専用窓口を設けましょう。

自動車業界

自動車業界における自主回収は、一般的に「リコール」と呼ばれ、もっとも身近に知られている自主回収の事例の一つです。

自動車は多くの部品から成り立っており、その中の一部に不具合が見つかると重大な事故やけがにつながる恐れがあるため、企業は早急に回収や修理を進める必要があります。

特にブレーキやハンドル、エアバッグ、エンジンといった安全に直結する部品に問題が起きると、利用者だけでなく周囲の人の命を危険にさらす可能性があるため、行政への届出と同時に大規模な自主回収が必要となるでしょう。

代表的な事例としては、以下のようなケースがあります。

- ブレーキの不具合によって制動距離が延びる可能性が判明した

- ハンドル部品の欠陥で操作が効かなくなる恐れがある

- エアバッグが正常に開かず、逆に破片によりけがを負う事故につながるおそれがある

- エンジンの燃料系統に欠陥があり、発火のリスクが生じた

自動車は購入から長期間にわたり使用されるため、問題が販売から数年後に判明することも珍しくありません。

利用者の中には「そのまま乗り続けても大丈夫か」と不安を抱く人も多いため、メーカーは販売店を通じて修理や部品交換の案内を徹底し、迅速に無償対応を行うことが信頼を守るうえで欠かせないでしょう。

アパレル業界

アパレル業界における自主回収は、他の業界に比べると命や大けがに直結するケースは少ないものの、利用者の安心や健康に関わる事例が多く報告されています。

実際の事例としては以下のようなものがあります。

- ベビー服のボタンが外れやすく、子どもが誤飲する危険がある

- バッグの金具が破損して使用中にけがを負う可能性がある

- 素材にアレルギー反応を起こす成分が含まれていた

- 洗濯時に想定以上の色落ちや縮みが発生した

特にベビー服や子ども用衣類は安全性が最優先されるため、わずかな不具合でも自主回収につながりやすいのが特徴です。

アパレル製品は日常的に身につけるものなので、多くの場合は「使用済み」の状態で返品や交換を受け付ける必要があります。

新品同様でなければ対応できないとすれば、消費者の不満やクレームにつながりやすいため、企業は柔軟な姿勢で対応を進めることが重要です。

輸入製品業界

輸入製品業界では、国内の安全基準や品質基準に適合しないことが原因で自主回収が発生するケースが多く見られます。

海外では問題なく販売されている商品でも、日本の規制に照らすと不備があると判断される場合があり、食品、日用品、玩具、アパレルなど幅広い分野で回収事例が起きています。

具体的な事例は下記のとおりです。

- 電化製品が国内の電圧規格に対応しておらず発火の危険がある

- 子ども向け玩具の塗料から基準を超える有害物質が検出された

- 輸入アパレルに製造過程で想定外の化学物質が含まれていた

- 使用済み製品が新品として流通してしまった

これらは消費者の健康や安全に直結するため、発覚次第ただちに回収が求められます。

輸入製品を扱う企業は、仕入れ段階から国内規格を踏まえた検査を徹底し、万一不具合が判明した際には速やかに自主回収を行う体制を整えておくことが重要です。

自主回収を判断するにはどうすればいい?

自主回収を行うかどうかは、企業にとって重大な判断になります。曖昧な基準のまま対応すると被害の拡大や信頼低下を招きかねません。

そのため、下記のような判断基準を持っておくことが大切です。

- 法律・行政のガイドラインに基づいた判断をする

- 人の健康や安全に関わる場合は迷わず自己回収する

- 部分回収にするか全品回収にするかを判断する

- 社内のチェック体制やマニュアルに基づいて回収するかどうかを決める

関連記事

・風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・誹謗中傷対策は会社に依頼!対応方法やメリットに選び方も解説

法律・行政のガイドラインに基づいた判断をする

自主回収をどうすればよいかを考える際、企業の判断だけに頼るのは危険です。必ず法律や行政のガイドラインを確認し、正しい手順を踏みましょう。

また、対象となる業界ごとにリコールの届出先が定められているため、誤った対応は大きなリスクにつながります。

代表的な業界と届出先は以下のとおりです。

| 業界 | 主な届出先(管轄省庁) |

|---|---|

| 食品・医薬品 | 厚生労働省 |

| 家電製品 | 経済産業省 |

| 自動車 | 国土交通省 |

| アパレル・輸入製品 | 消費者庁 |

各省庁が示す回収ガイドラインには、不具合や危険性が確認された場合に回収が必要となる条件が具体的に示されています。

特に人体への影響や火災・事故につながる可能性があるケースでは、迅速な対応と行政への報告が欠かせません。報告を怠ると法的責任を問われる恐れもあります。

社内判断だけで曖昧に処理すると「回収が遅れた」と後から批判を受ける危険も高まります。

そのため、自主回収を判断する際は必ず業界ごとのガイドラインを確認し、リコールの届出先を把握した上で行政との連携を行うことが重要です。

人の健康や安全に関わる場合は迷わず自己回収する

人の健康や安全に直接関わるリスクが見つかった場合には、迷わず自主回収を決断することが重要です。

例えば食品に異物が混入していた、医薬品の成分が誤っていた、電化製品が発火する可能性があるといったケースは、消費者の生命に危険を及ぼす恐れがあるため、行政からの指導を待たずに速やかに対応する必要があります。

被害が出る前に自主回収を行えば、事故を防ぐだけでなく、消費者から「誠実に対応している企業」として信頼を得られる可能性もあるでしょう。

一方で対応を後回しにすると、被害が拡大し、批判や訴訟につながるリスクが高まります。

自主回収はコストや労力を伴いますが、安全を最優先に考える姿勢は長期的に企業価値を守ることにつながるのです。

部分回収にするか全品回収にするかを判断する

自主回収をすべての製品を対象にするのか、一部のロットに絞るのかは極めて重要な判断です。

製造工程のごく一部で不具合が確認された場合は、その期間やロットに限定した部分回収で対応できることもあります。

しかし、不具合の原因が特定できない場合や影響範囲が広がる恐れがあるときは、全品回収に踏み切るのが安全です。

判断を誤ると「対応が遅れた」と批判を受け、行政処分に発展する可能性もあります。回収範囲を決める際の基準は以下のように整理できます。

| 判断の観点 | チェックポイント |

|---|---|

| 消費者の安全性 | 事故や健康被害の可能性があるか |

| 不具合の再現性 | 同じ不具合が繰り返し起こるか |

| 追跡可能性 | 製造・流通経路を特定できるか |

| 影響範囲 | 限定的か、全国規模か |

上記をまとめると、回収範囲の判断は次のように考えておくと分かりやすいでしょう。

原因が限定されている場合 → 部分回収

原因が不明確、または広範囲に及ぶ恐れ → 全品回収

なお、全品回収は大きなコストを伴いますが、消費者の安全と企業の信頼を守る観点から必要とされる場面は少なくありません。

最終的には、コストよりも安全性を優先し、慎重に範囲を判断する姿勢が不可欠です。

社内のチェック体制やマニュアルに基づいて回収するかどうかを決める

自主回収の要否を判断する際には、社内に整備されたチェック体制やマニュアルを基盤にして対応することが欠かせません。

多くの企業では品質管理部門やリスク管理部門が中心となり、製造や流通の過程で異常が確認された場合に情報を集約し、回収の必要性を検討する仕組みを持っています。

こうした仕組みがあれば、現場の判断に任せて対応がばらつくことを防ぎ、客観的な基準で回収の可否を決められます。

例えば、異物混入や表示の誤りといったトラブルが発生した際、マニュアルには「消費者の健康被害につながる可能性がある場合は全品回収」といった基準が明示されていることが理想です。

また、チェック体制には社内だけでなく外部専門家の意見を取り入れる仕組みを加えることで、より確実な判断につながります。

逆に、マニュアルが未整備だったり、情報共有が不十分だったりすると、判断が遅れて被害拡大や風評被害につながる恐れもあるでしょう。

平常時からマニュアルを整備し、定期的に社員研修を行い、異常発生時に迅速に動ける体制を持っておくことが、自主回収判断の正確性とスピードを高める鍵となります。

自主回収の流れと必要な手続き

自主回収を適切に進めるためには、下記のような全体の流れを理解しておくことが大切です。

- 初動では原因調査と影響範囲の特定を行う

- 社内で担当部署と責任者を決めて体制を整える

- 行政へ迅速に届出を行い必要書類や掲載期間を確認する

- 消費者や取引先へ回収情報をわかりやすく告知する

- 回収結果を報告し再発防止策をまとめる

- 弁護士やコンサルなど外部専門家を活用する

ここからは、具体的な自主回収の流れについて解説します。

初動では原因調査と影響範囲の特定を行う

最初の段階で欠かせないのが原因調査と影響範囲の特定です。

どの工程で不具合や異常が起きたのかを明確にすることが、正しい回収方針につながります。

食品であれば原材料の仕入れか、製造ラインでの異物混入かといった点を確認し、家電や自動車なら製造工程や部品供給に問題がなかったかを調べます。

工程ごとに確認すべき視点を整理すると次のようになります。

| 工程 | 確認ポイント |

|---|---|

| 原材料・部品調達 | 仕入れ先や品質証明に問題がないか |

| 製造 | 異物混入・組立不良・衛生管理の不備がないか |

| 流通 | 出荷数量やロット番号の把握、物流経路の確認 |

| 保管・販売 | 温度管理や在庫状況、納品先の特定 |

こうした工程を追うことで「どの商品を、どの範囲で回収するべきか」が見えてきます。

影響範囲を誤って狭めればリスクを残し、広げすぎれば不要なコスト増につながりかねません。

原因と範囲を初動で正しく把握することは、回収方針の基盤となる作業です。

ここを徹底することで、その後の行政手続きや消費者への説明もスムーズに進み、信頼回復への大きな一歩となります。

社内で担当部署と責任者を決めて体制を整える

自主回収を円滑に進めるために、社内で明確な体制を整えましょう。

原因調査や影響範囲の特定が終わった段階で、次に行うべきは担当部署と責任者を決定し、役割分担を明確にすることです。

品質管理部門が不具合の詳細確認を行い、広報部門が消費者や取引先への告知を担うなど、部署ごとの役割を早い段階で割り振ることが重要です。

さらに経営層から責任者を立てることで意思決定が迅速になり、社内外の対応が一貫したものとなります。

責任者を中心に情報を集約し、行政への届出や消費者への説明内容も一本化することで、混乱や誤情報の拡散を防げます。

特に大規模な自主回収では、物流担当、法務担当、カスタマーサポートなど複数の部署が関わるため、事前にマニュアルを整備しておくことも有効です。

行政へ迅速に届出を行い必要書類や掲載期間を確認する

行政機関への届出も迅速に行うことが重要です。

食品や医薬品、家電、自動車など取り扱う業界によって届出先は異なり、厚生労働省や消費者庁、経済産業省、国土交通省などが窓口となります。

届出を行う際には、回収の理由や対象製品の範囲、回収方法、補償内容などを記載した書類を提出し、必要に応じて自治体にも報告を行いましょう。

また、行政の指示によっては消費者に向けて情報を告知する期間(掲載期間)が設定されることもあります。

これを怠ると、法律違反となり行政処分や信頼低下につながる可能性が高いため、担当部署は速やかに動くことが求められます。

さらに、届出の内容は後に公表されるため、曖昧な表現を避け、わかりやすく誠実に記載することも重要です。

消費者や取引先へ回収情報をわかりやすく告知する

消費者や取引先への情報伝達は最も大切な対応のひとつです。

回収の理由や対象範囲が不明確であると、誤解や不安を招き、信頼を損なう恐れがあります。

そのため、法律や行政が定める告知義務に従い、正確でわかりやすい情報を提示することが不可欠です。

告知で必ず明示すべき基本情報には、次のようなものがあります。

| 対象となる商品名 | 製造番号やロット番号 |

| 回収の理由 | 返金や交換の方法 |

| 問い合わせ窓口 |

また、情報を伝える手段も複数を組み合わせることが効果的です。

- 新聞広告やプレスリリース

- 企業の公式サイトでの掲載

- 店頭での掲示や配布物

- SNSを活用した周知

そして取引先には、文書やメールで速やかに通知し、流通や販売現場で確実に回収対応が取れるよう調整を進めましょう。

告知は単なる義務ではなく、企業の誠実さを示す場でもあります。

正しい情報をしっかり伝えることで、結果的に企業の信頼を守ることにつながるでしょう。

回収結果を報告し再発防止策をまとめる

自主回収が完了した後は、その結果を関係機関や取引先、消費者に対して報告することが不可欠です。

どれだけの製品を回収できたのか、回収率はどの程度だったのかを明確に示し、対応の透明性を確保する必要があります。

特に行政機関へは所定の様式で報告書を提出する必要があり、これは今後の指導や改善にもつながります。

さらに重要なのが、同じ問題を繰り返さないための再発防止策です。

原因分析の結果をもとに、製造工程や品質管理体制の改善、検品の強化、マニュアルの見直しなど、実効性のある対策を整理して社内で共有することが欠かせません。

また、これらの情報を公表すれば、企業が誠実に対応している姿勢を示すことにもなり、信頼回復の一助となるでしょう。

弁護士やコンサルなど外部専門家を活用する

自主回収は企業にとって大きなリスクを伴う対応であり、判断や手続きを誤ると信頼低下や法的トラブルに直結します。

そのため、弁護士やコンサルタントといった外部の専門家を活用することが重要です。

弁護士であれば、製品事故に関わる法律や行政への届出義務、消費者への補償内容などについて的確に助言を行い、訴訟リスクの回避に役立ちます。

コンサルタントは、過去の事例や業界動向を踏まえた回収フローの設計や、社内マニュアルの整備、リスクコミュニケーションの方法など実務的な支援を提供してくれるでしょう。

また、風評被害対策専門の業者に、検索サジェスト対策、口コミ対策などのアドバイスをもらうことも有効です。

関連記事:風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

このように、社内だけで対応を完結させるのではなく、外部専門家を早期に関与させることで、迅速かつ適切に回収を進め、被害を最小限に抑えることができます。

自主回収における消費者対応のポイント

自主回収では、製品の回収や行政手続きと同じくらい、消費者対応が企業の信頼を左右します。

下記のような視点を意識することは、企業に対する信頼回復にもつながるでしょう。

- 謝罪は迅速に行い補償内容や返金方法を明確に伝える

- 専用の窓口やコールセンターを設けて対応する

- FAQや専用Webページを用意して問い合わせを減らす

- 集まった消費者の声を分析し再発防止に役立てる

関連記事

・風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・誹謗中傷対策は会社に依頼!対応方法やメリットに選び方も解説

謝罪は迅速に行い補償内容や返金方法を明確に伝える

自主回収を行う際、最初に欠かせないのが迅速な謝罪です。

対応が遅れると企業への不信感が一気に広がり、信頼回復が難しくなります。

そして、謝罪と同時に補償内容を明確に示すことが重要であり、特に返金方法については消費者が迷わないよう、具体的かつ分かりやすい形で伝える必要があります。

例えば返金手続きに必要な書類や申請方法、返金時期などを案内することで安心感を与えられます。

ただし、商品や状況によっては返金されないケースも存在するため、その場合は補償の代替手段を提示し、消費者に納得してもらう工夫が欠かせません。

情報を隠すことなく、誠実に説明することでトラブル拡大を防ぎ、長期的な信頼維持につながるでしょう。

専用の窓口やコールセンターを設けて対応する

自主回収の際には、消費者からの問い合わせが一気に増えるため、専用の窓口やコールセンターを設けて対応することが不可欠です。

通常の問い合わせ窓口と共用にすると対応が混乱し、クレームの拡大や情報伝達の遅れにつながりかねません。

専用窓口を設けることで、消費者はスムーズに必要な情報にたどり着き、安心感を得られます。

そして、対応スタッフには、商品の状況や補償内容、返金方法などを正確に説明できるよう事前に教育を行いましょう。

また、電話だけでなくメールやチャットなど複数の手段を用意すると、消費者の利便性が高まり、企業への信頼回復につながります。

窓口を明確に分け、迅速かつ誠実に応対する姿勢は、風評被害の拡大防止にも直結するでしょう。

FAQや専用Webページを用意して問い合わせを減らす

自主回収の際には、多くの消費者から問い合わせが寄せられるため、電話窓口やコールセンターだけで全てに対応するのは難しくなりがちです。

つながりにくさが不満につながれば、かえって企業への信頼を損なう恐れもあります。

そこで有効なのが、FAQや専用Webページをあらかじめ整えておくという対応です。

よくある質問と回答の一覧を公開しておけば、消費者自身が知りたい情報を確認できるようになり、窓口にかかる負担を大幅に軽減できるでしょう。

掲載しておくべき主な情報は次のとおりです。

- 返金方法や補償の内容

- 返品や交換の手続きの流れ

- 対象商品の名称やロット番号の確認方法

- 問い合わせ先(電話番号・メールアドレス・受付時間など)

- 最新情報を随時更新するお知らせ欄

特に返金や返品方法は、消費者が最も関心を持つ項目です。手順をできるだけ簡潔に示し、画像や図を添えるとさらに理解しやすくなります。

集まった消費者の声を分析し再発防止に役立てる

自主回収の過程で寄せられる消費者の声は、単なる苦情対応にとどまらず、今後の製品改善や再発防止に活かせる重要な情報源です。

問い合わせ内容を一件ずつ丁寧に記録し、どの段階で不安や不満が多く生じているかを分析することで、社内の課題が明確になります。

例えば「説明がわかりにくい」「返金の流れが複雑」といった意見が多ければ、告知方法や手続きの見直しが必要だと判断できます。

また、消費者が安心できた点を把握すれば、次回の対応強化につなげることも可能です。

収集したデータは品質管理部門や経営層と共有し、改善策をマニュアル化しておくことで、同じトラブルの再発を防ぐ仕組みづくりにつながります。

声を受け止める姿勢そのものが、信頼回復への第一歩となるのです。

自主回収で対応を誤ると企業はどうなる?

自主回収は適切に進めれば企業の誠実さを示す機会になりますが、対応を誤れば下記のような深刻な悪影響を招きます。

- 信頼低下とブランドイメージの毀損につながる

- 売上減少や取引停止などの経済的ダメージを受ける

- SNS炎上や口コミ拡散による風評被害が拡大する

- 行政処分や裁判など深刻なトラブルに発展する可能性がある

対応の一つひとつが企業の将来を左右するため、慎重かつ迅速な判断を心がけましょう。

信頼低下とブランドイメージの毀損につながる

自主回収で対応を誤った場合、最も深刻な影響のひとつが企業への信頼低下とブランドイメージの毀損です。

消費者は問題が発生したこと自体よりも、その後の企業の対応を重視します。

情報開示が遅れたり、補償や返金の説明が不十分だったりすると、誠実さに欠ける企業とみなされ、長期的な不信感につながってしまうのです。

さらに、ブランドは一度損なわれると短期間で回復するのが難しく、売上や取引先との関係にも悪影響を及ぼします。

特にSNSや口コミの拡散により、ネガティブな印象は瞬時に広がり、企業の努力やこれまで築いてきた評価が一気に崩れるリスクがあります。

関連記事:企業イメージアップ(向上)の方法と成功事例を徹底解説!必要な理由や注意点も解説

自主回収は適切な対応をとることで信頼を保てる機会でもあるため、透明性と迅速性をもって消費者に向き合う姿勢が欠かせません。

売上減少や取引停止などの経済的ダメージを受ける

自主回収により、売上減少や取引停止などの経済的ダメージが避けられない場合があります。

例えば、消費者からの信頼を失うと購買意欲が落ち込み、短期的な売上低下だけでなく、長期的にはブランド離れが進む場合もあるでしょう。

こうしたリスクと、それに対して取るべき対策は下記のとおりです。

| 内容 | 対策の方向性 | |

|---|---|---|

| 売上減少 | 消費者の信頼低下で購買意欲が落ちる | 公式情報の速やかな開示と誠実な対応で不安を抑える |

| ブランド離れ | 長期的に顧客が競合へ流れる | 品質改善と再発防止策を公開し、信頼回復を図る |

| 取引停止 | 流通業者や小売店で扱ってもらえなくなる | 取引先へ早期に説明し、補償や協力体制を提示する |

| 契約打ち切り | 新商品の発売延期や契約終了 | 改善計画を提示し、代替商品やスケジュール調整を行う |

| 費用増加 | 返品・返金・物流費などが発生 | 返金方法を簡素化し、消費者の負担感を軽減する |

このように、影響と対策を並べて整理すると、企業としてどこに重点を置いて行動すべきかが明確になります。

経済的な損失を最小限にとどめるには、単なる対応にとどまらず「その後の信頼回復」まで見据えた行動が不可欠です。

SNS炎上や口コミ拡散による風評被害が拡大する

自主回収の対応を誤った場合、最も早く表面化するのがSNS炎上や口コミ拡散による風評被害です。

現代では消費者が不満や不安を抱いた瞬間にSNSへ投稿することが一般的で、ネガティブな情報は瞬く間に拡散します。

特に情報開示が遅れたり、説明が不十分だったりすると「隠ぺいしている」と受け止められ、批判が一気に広がります。

こうした投稿は検索結果やサジェストにも反映され、企業名とともに「危険」「不祥事」といったネガティブな言葉が並ぶことで、長期的にブランドイメージを傷つける要因となりかねません。

一度広まった風評は消すことが難しく、売上や取引先への信頼にも影響します。

関連記事:悪い口コミが与える影響力はどれくらい?Googleを活用した集客率アップの方法も解説

SNSや口コミはリスクである一方、正しい情報を迅速に発信する場としても活用できるため、誠実でスピーディーな対応が不可欠です。

行政処分や裁判など深刻なトラブルに発展する可能性がある

自主回収における対応を誤ると、行政処分や裁判といった深刻なトラブルに発展する危険があります。

製品安全や消費者保護に関する法律は厳格に定められており、適切な届出や告知義務を怠った場合、監督官庁からの指導や罰則を受ける可能性があるのです。

さらに、消費者が健康被害や経済的損失を被った場合には、集団訴訟や損害賠償請求へと発展し、莫大な費用負担や長期的なブランドダメージを招きかねません。

特に食品や医薬品、自動車など安全性が直接関わる分野では、企業に課される責任は非常に大きく、事後対応の甘さが社会的信用の失墜につながります。

行政処分や裁判を回避するためには、初動からの正確な対応と透明性をもった情報発信が不可欠です。

自主回収で生じる風評被害はどうすれば防げる?

自主回収は消費者の安全を守るために欠かせない対応ですが、その過程で風評被害が広がるリスクもあります。

こうした被害を防ぐためには、下記のような対策が必要です。

- 情報開示が遅れると不信感と批判を招く

- SNSや口コミには迅速かつ誠実に対応する

- ネガティブな検索表示は早めにチェックして対策をとる

- 社内で情報を共有し教育を徹底して誤情報を防ぐ

- 専門会社に相談して風評被害を最小限に抑える

ここからは、風評被害対策について詳しく解説します。

情報開示が遅れると不信感と批判を招く

自主回収では、問題が判明してからどれだけ早く正確な情報を公開できるかが信頼維持の分かれ道となります。

情報開示が遅れると、消費者や取引先は「何か隠しているのではないか」と不信感を抱きやすく、批判が一気に高まります。

特にSNSや口コミの影響力が大きい現代では、わずかな遅れが炎上や誤情報拡散の引き金になりかねません。

さらに、行政への届出や告知義務を怠ったと見なされれば、法的リスクにもつながります。

反対に、迅速かつ誠実な情報開示は被害を最小限に抑え、企業姿勢を評価してもらえるきっかけにもなります。

消費者に正確でわかりやすい情報を早めに届けることが、信頼回復と風評被害防止の第一歩になるでしょう。

SNSや口コミには迅速かつ誠実に対応する

自主回収においてSNSや口コミ対応を軽視すると、風評被害は瞬く間に拡大します。

消費者は不安や不満をそのままSNSに投稿することが多く、情報は一気に拡散されます。

その際、企業が沈黙したり形式的な回答を繰り返すだけでは「誠意がない」と受け止められ、さらなる批判を招きかねません。

重要なのは、消費者の声に耳を傾け、迅速かつ誠実に対応する姿勢を示すことです。

公式SNSやWebサイトを活用し、正確な情報を発信するとともに、個別の問い合わせには丁寧に対応することで信頼を取り戻せます。

炎上を完全に防ぐことは難しいものの、対応の仕方次第で被害を抑え、逆に「真摯に向き合う企業」と評価されることもあります。

関連記事:SNSの風評被害の原因と事例7選!ネット風評被害は未然防止と対策が重要

SNSや口コミはリスクであると同時に信頼回復の場でもあるのです。

ネガティブな検索表示は早めにチェックして対策をとる

自主回収が発生すると、検索エンジン上で企業名や商品名とともに「危険」「不良品」「返金されない」といったネガティブな言葉が表示されることがあります。

これらはサジェストや関連検索に出やすく、消費者の不安を増幅させ、新たな購買意欲を妨げる大きな要因となります。

そのため、検索結果を定期的にチェックし、問題のある表示を早めに把握することが欠かせません。

必要に応じて専門会社に相談し、正確な情報発信や記事作成、検索対策を行うことでネガティブ情報の拡散を抑えることが可能です。

消費者に誤解を与えかねない検索表示を放置すれば、風評被害は長期化し、信頼回復が難しくなります。

関連記事:ネガティブサイト対策に重要な逆SEOとは?検索順位を下げるやり方

早期のチェックと適切な対応こそが、企業イメージを守る有効な手段です。

社内で情報を共有し教育を徹底して誤情報を防ぐ

自主回収では、社内での情報共有が不十分だと、従業員が誤った説明をしてしまい、かえって消費者の不信感を招く恐れがあります。

例えば、窓口担当者ごとに回答内容が異なると「企業全体で隠しているのではないか」と疑念を抱かれやすくなります。

そのため、社内マニュアルを整備し、回収の経緯や補償内容、返金方法などを全従業員が正しく理解できるように教育を徹底することが不可欠です。

特に、コールセンターや営業担当など消費者と直接接点を持つ部門には、想定される質問と回答を一覧で共有し、統一した対応ができる環境を整えることが求められます。

社内で一貫性のある情報を提供できれば、誤情報の拡散を防ぐと同時に、消費者に安心感を与え、風評被害の抑制にもつながるでしょう。

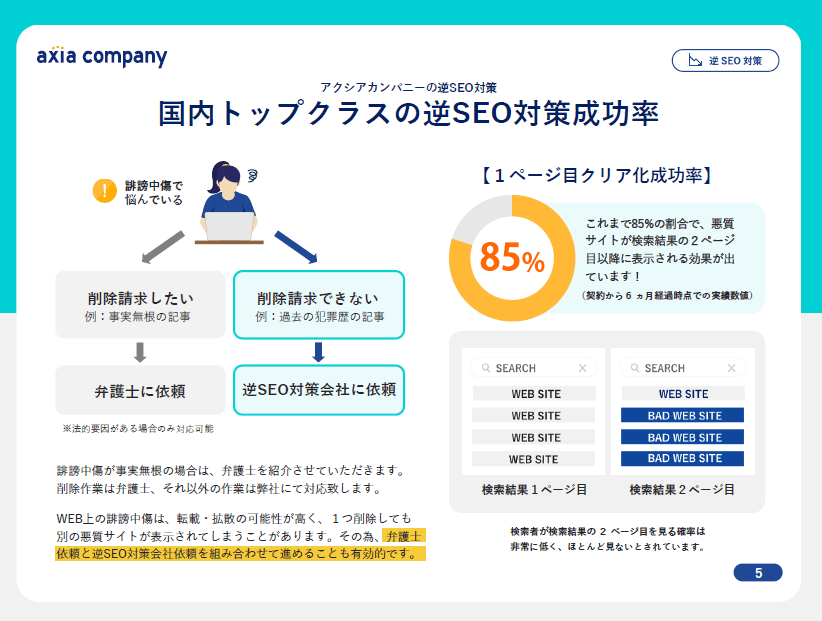

専門会社に相談して風評被害を最小限に抑える

自主回収による風評被害を抑えるには、自社だけで対応するのでは限界がある場合があります。

特にSNSや検索結果でのネガティブ情報拡散はスピードが早く、企業の通常業務の中で十分に対応するのは難しいのが実情です。

そこで有効なのが、専門会社に相談する方法です。

専門会社はネガティブな情報が掲載されているサイトの検索順位を下げる「逆SEO」対策や検索エンジン対策、サジェスト管理、SNSモニタリングなどに精通しており、ネガティブな情報が広がる前に対処する仕組みを整えています。

また、批判的な投稿への対応方針や情報発信の仕方についても具体的なアドバイスを受けられるため、社内対応では見落としがちなリスクを補うことができるでしょう。

関連記事:誹謗中傷対策は会社に依頼!対応方法やメリットに選び方も解説

外部の力を借りることで風評被害を最小限に抑え、信頼回復への道を早めに築くことが可能になります。

自主回収のコスト負担とリスクをどう抑えたらいい?

自主回収は消費者の安全を守るために欠かせない取り組みですが、企業にとっては多額の費用や法的リスクを伴います。

そこで、下記のようにコストやリスクを予め把握し、しっかり対策を立てておくことが重要です。

- 輸送・破棄・人件費など回収にかかる主な費用を把握する

- 行政処分や損害賠償といった法的リスクを未然に防ぐ

- マニュアル整備や外部支援でコストとリスクを抑える

- 生産物回収費用保険や製造物賠償責任保険を活用して負担を軽減する

関連記事

・風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・誹謗中傷対策は会社に依頼!対応方法やメリットに選び方も解説

輸送・破棄・人件費など回収にかかる主な費用を把握する

自主回収を行う際には、商品の輸送や廃棄、人件費など多方面にわたる費用が発生します。

代表的な費用項目を整理すると次のとおりです。

| 費用 | 具体例 |

|---|---|

| 輸送コスト | 回収対象商品の集荷・配送費用 |

| 廃棄コスト | 安全に処理・処分するための委託費用 |

| 人件費 | コールセンター設置、対応スタッフの人件費 |

| 事務コスト | 返金処理、書類作成、問い合わせ対応の事務費用 |

回収規模が大きくなるほどこれらの費用は膨らみ、企業経営に大きな影響を与えます。

事前にどの項目でどれくらいのコストが発生するかを把握しておけば、資金繰りの見通しが立ちやすくなり、リスクを最小限に抑えられるでしょう。

自主回収は突発的に発生するものですが、平時から費用構造を把握しておくことが、いざというときの備えにつながります。

行政処分や損害賠償といった法的リスクを未然に防ぐ

自主回収を適切に行わなかった場合、企業は行政処分や損害賠償といった深刻な法的リスクに直面します。

例えば、消費者に健康被害や事故が発生したのに十分な対応を取らなければ、監督官庁から業務改善命令などの行政処分を受ける可能性があるでしょう。

さらに、被害者から集団訴訟を起こされ、多額の損害賠償を請求される事例も少なくありません。

こうしたリスクを未然に防ぐためには、問題を早期に把握し、自主回収を迅速かつ誠実に行う必要があります。

特に「どの範囲まで回収するのか」「返金や補償の条件をどうするのか」といった判断を明確にし、消費者に正確な情報を伝える姿勢が重要です。

法的リスクは事後対応の遅れから一気に拡大するため、平時から法令やガイドラインを理解し、専門家と連携して備えることが求められます。

マニュアル整備や外部支援でコストとリスクを抑える

自主回収は突発的に発生するため、その都度対応を考えていては余分なコストやリスクが膨らみます。

そこで、あらかじめマニュアルを整備しておくことで、社内の役割分担や手続きの流れを明確にし、混乱を避けながら効率的に動けます。

例えば「初動で原因調査を誰が担当するのか」「行政への届出や消費者告知をどの部署が担うのか」といった手順を定めておくことで、余計な時間や人件費を減らすことができるでしょう。

さらに、弁護士やコンサルティング会社といった外部専門家の支援を受ければ、法的リスクを踏まえた最適な対応策を選択できるため、後の損害を最小限に抑えられます。

このように自社だけで抱え込まず、外部の知見を取り入れる姿勢が結果的にコスト削減にもつながるのです。

生産物回収費用保険や製造物賠償責任保険を活用して負担を軽減する

自主回収にかかる費用は輸送・廃棄・人件費に加え、広告告知や返金対応など多岐にわたるため、企業にとって大きな負担となります。

こうしたリスクに備える手段として有効なのが「生産物回収費用保険」や「製造物賠償責任保険(PL保険)」です。

生産物回収費用保険は、回収に直接必要となる通知費用や輸送費、検査費用などを補償対象とし、予期せぬ出費を抑えられるでしょう。

一方、PL保険は製品が原因で消費者に健康被害や財産損害が生じた場合の賠償責任をカバーします。

両者を併用することで、回収コストだけでなく訴訟や損害賠償への備えも可能になります。

特に食品や医薬品などリスクが高い業界では、これらの保険加入が事業継続の安定性を高める重要な仕組みになるといえるでしょう。

自主回収をどうすればいいかについてのよくある質問

自主回収をどうすればいいか迷ったときの対処法まとめ

自主回収は、製品やサービスに不具合が見つかった際に、消費者の安全を守るため企業が自ら行う重要な取り組みです。

対応を誤れば信頼低下や売上減少、行政処分といった深刻なリスクにつながるため、判断から実施までの流れを正しく理解することが欠かせません。

また、SNSや口コミによる風評被害は放置すれば企業イメージを損ない、長期的な信頼にも影響します。

こうした被害は自力で改善するのが難しいため、必要に応じて専門業者に相談することも有効です。

自主回収は一時的にコストや負担を伴う場合もありますが、誠実な対応を積み重ねることで信頼回復やブランドの維持につながります。

適切な判断と迅速な行動を意識し、再発防止につなげていきましょう。

#自主回収 どうすれば

逆SEO対策

逆SEO対策 サジェスト対策

サジェスト対策 SEO対策

SEO対策 MEO対策

MEO対策 ホームページ制作

ホームページ制作

アクシアカンパニーの

企業リスク対策で売上・採用・ブランディングを守ります。

弊社は逆SEO・サジェスト共に高い成果率を誇ります。お客様の課題を明確にし早期解決致します。

事前調査&お見積り