企業の印象は、採用から売上、投資や取引に至るまで、あらゆる成果に影響します。

いくら商品やサービスが優れていても、イメージが悪ければ選ばれません。それほどイメージは大切なのです。

逆に、イメージが良くなると信頼や共感が広がり、事業に大きなプラスをもたらします。

本記事では、企業イメージをアップさせるための具体的な方法や実際の成功事例、取り組む際の注意点までを詳しく解説します。

「自社の印象を良くしたい」「信頼されるブランドを築きたい」と考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

関連記事

・誹謗中傷対策を解説。被害の実例と訴える基準、削除方法、事前対策を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・ネガティブサイト対策に重要な逆SEOとは?検索順位を下げるやり方

コンテンツ目次

- 1 そもそも企業イメージとは何?

- 2 企業イメージアップ(向上)が必要な理由(メリット)とは?

- 3 企業イメージダウン(低下)の原因とは?

- 4 ネット上のネガティブな評判や風評被害が企業イメージに与える影響とは?

- 5 ネット上のネガティブな評判や風評被害の対策は専門業者に依頼するのがおすすめ

- 6 企業イメージをアップ(向上)させる具体的な方法

- 7 企業イメージをアップ(向上)させる場合の注意点

- 8 企業のイメージアップ(向上)のための取り組み事例

- 9 ブランドイメージがよい企業ランキング上位の成功要因

- 10 「企業イメージアップ」と「企業ブランディング」の違いとは?

- 11 「企業 イメージ アップ(向上)」に関するよくある質問

- 12 企業 イメージ アップ(向上)方法まとめ

そもそも企業イメージとは何?

企業イメージとは、顧客や取引先、社員など、企業に関わるあらゆる人が抱く印象や信頼感を指し、商品やサービスの品質はもちろん、広告の表現やSNS上での評判、社員の言動など、さまざまな要素が複雑に絡み合って企業イメージを形づくっています。

一度定着したイメージは簡単には変わらず、企業活動全体に大きな影響を与えるため、意識的な管理と戦略的な取り組みが求められます。

関連記事:企業ブランディングと企業リスク対策の基本と成功事例を徹底解説

企業イメージアップ(向上)が必要な理由(メリット)とは?

企業イメージは単なる見た目や雰囲気ではなく、事業成長や信頼獲得に直結する重要な資産です。

競合がひしめく市場の中で選ばれる存在になるには、イメージの良さが大きな武器になります。

ここでは、企業イメージを高めることで得られる主なメリットを解説します。

他社との差別化と売上向上につながる

企業イメージが高まると、消費者や取引先からの信頼が厚くなり、製品やサービスの選定時に他社よりも優位に立ちやすくなります。

競合が多い市場では、価格や機能だけでなく、「どの企業から買うか」との印象が意思決定に大きく影響するためです。

たとえば、アップル社のiPhoneは他社製品と比較して高価格帯であるにもかかわらず、洗練されたブランドイメージと信頼性により選ばれ続けています。

また、サントリーやパナソニックのように、企業姿勢や長年の信用が取引先に安心感を与え、取引継続の判断材料になることは少なくありません。

このように、良好な企業イメージは他社との差別化の強力な軸となり、最終的に売上の向上にも大きく貢献します。

企業イメージは目に見えない資産ですが、価格競争だけに頼らない戦略を築くには、今後ますます重要な軸となっていくでしょう。

消費者からのブランド信頼がリピートや口コミにつながる

ブランドへの信頼が高まると、消費者は継続的にその製品やサービスを選びやすくなり、結果としてリピート購入や口コミによる紹介が広がりやすくなります。

その理由として、満足度の高い体験が「この企業なら安心」といった感情につながり、他人にも勧めたいとの心理を生むからです。

たとえば、スターバックスは接客の丁寧さや店舗の居心地の良さが評価され、リピーターが多く、SNSでも頻繁にシェアされています。

無印良品も、シンプルで品質の良い商品と企業理念に共感するファンによって、自然発生的にレビューやおすすめ投稿が拡散されています。

関連記事:口コミを書いてもらう方法7選と口コミをお願いする時の例文紹介

このように、ブランドへの信頼は一度きりの購買では終わらず、長期的なファン層や紹介・シェアといった形で広がり、企業全体の価値向上に大きく寄与するのです。

優秀な人材の採用・定着がしやすくなる

企業イメージが良い会社は、優秀な人材の採用や定着においても大きなアドバンテージを持ちます。

なぜなら、応募者は企業の評判や社風を重要視しており、「家族に紹介しても安心」「長く働けそう」と感じられる企業に魅力を感じるからです。

福利厚生の充実や働きやすさを発信している企業には、転職サイトでも好印象なコメントが集まり、実際に説明会や面接の応募率が高まる傾向があります。

また、既存社員の満足度が高まれば、離職率も下がり、組織の安定性も向上します。

株式会社西松屋チェーンでは、10代~20代の若年層に親和性のあるInstagramを活用し、実際に働くスタッフの1日や仕事内容をリアルに発信しました。

その結果、採用ホームページへの流入が1.5倍に増加し、応募数も大幅にアップ。さらに、有料媒体への依存が減り、応募単価も300~400円ほど削減されたとの報告があります。

このように、採用競争が激しい現代において、企業イメージは「選ばれる企業」になるための重要な要素なのです。

関連記事:採用SNSで苦戦しないためには?企業の炎上対策や成果の出し方を解説

魅力的なブランドイメージは、人材の質と定着率を高め、組織の成長を支える原動力となります。

信頼が投資家・取引先からの評価にもつながる

企業イメージの良さは、投資家や取引先からの信頼を得るうえで極めて重要です。

ポジティブな企業イメージは、資金調達や協業推進の際に有利に働き、成長機会を広げる土台になります。

その理由として、相手企業や投資家がリスクを避けたいとの心理を持っているからです。

たとえば、社会的評価が高く、環境配慮やガバナンスに力を入れている企業は、ESG投資の対象になりやすく、投資先として注目されやすい傾向があります。

例として、中小製造業でホームページやパンフレットでSDGsへの取り組みや地域貢献活動をアピールすれば、新たな取引先からの相談が増加する効果が期待できます。

また補助金申請時にも高評価を受け、資金調達がスムーズに進むでしょう。

このように、良好な企業イメージは対外的な信用力を高め、経営の選択肢や発展性を大きく広げる力を持っています。

信頼される企業であることは、事業を継続・拡大するうえで欠かせない要素です。

上場企業や補助金・融資を活用する中小企業にとっては、第三者からの信頼性は数字以上に大きな影響を及ぼします。

企業イメージダウン(低下)の原因とは?

企業イメージは築くのに時間がかかる一方で、ちょっとした出来事により一気にイメージダウンするリスクをはらんでいます。

現代では、SNSや口コミの影響力が強く、一つの発言や対応が瞬時に拡散され、企業全体の信頼を揺るがすケースも少なくありません。

関連記事:ブランド毀損とは?原因・事例・企業が取るべき対策をわかりやすく解説

ここでは、企業イメージの低下につながりやすい代表的な要因を整理し、それぞれのリスクと注意点を解説します。

公式SNSや従業員の不適切発言・投稿

公式SNSや従業員の不用意な投稿は、企業イメージを一瞬で損なうリスクがあります。

SNSは拡散力が高く、一度炎上すると投稿を削除しても履歴やスクリーンショットが残り、信用回復には長い時間と労力が必要となります。

たとえば、ある飲食チェーンではアルバイトスタッフが業務中の不適切行為を撮影し、個人のSNSへの投稿が炎上。

企業側が謝罪と処分を公表しても批判は収まらず、来店客数や株価にまで影響が及びました。

また、企業公式アカウントでも、配慮に欠けた言葉づかいや不適切な時事ネタの投稿により、ブランドの品位を疑問視される事例が後を絶ちません。

このようなSNS上の一挙手一投足は、たとえ意図的でなくても、企業の信頼を大きく揺るがす火種になります。

関連記事:従業員(社員)の不祥事と企業が取るべきトラブル対応マニュアル7箇条

不特定多数の目に触れる情報発信には、常に慎重さと第三者視点でのチェックが不可欠です。

メディア報道やマスコミによるネガティブ露出

メディアによる不祥事報道は、企業イメージを一気に失墜させる大きな要因のひとつです。

テレビや新聞、ニュースサイトでの報道は社会的信頼性が高く、多くの人に短時間で拡散されてしまいます。

そのため、事実の大小にかかわらず「悪い印象」が先行して定着してしまうわけです。

たとえば、大手外食チェーンでの食材偽装が報じられた際には、直後から店舗の来客数が激減し、数年にわたって信頼回復に苦しむ結果となりました。

企業側がすぐに謝罪・再発防止策を発表しても、報道のインパクトが強ければ、消費者や取引先の不安は簡単には拭えません。

また、ネット上でも報道内容が二次拡散され、「炎上の連鎖」が起きるケースもあります。

このように、メディアのネガティブ報道は企業活動全体に大きな影響を及ぼすため、日頃から透明性の高い情報発信と危機管理体制の構築が不可欠です。

社内不祥事や従業員の言動による影響

社内での不正行為やパワハラ、個人情報の漏洩といった不祥事が発覚すると、企業に対する社会的信頼は大きく揺らぎます。

これらの問題は「企業の管理体制そのものに問題があるのでは」との疑念につながり、消費者や取引先、投資家の不安を一気に高めてしまうからです。

ある大手企業では、管理職によるパワハラが内部告発で発覚。ニュース報道とSNSで拡散された結果、内定辞退や契約見直しが相次ぎました。

また、情報セキュリティが甘く、顧客データが流出した事例では、公式な謝罪をしても「また起きるのでは」との不信感が長期間残りました。

このような事態は、単に「一部の社員の問題」にとどまらず、企業全体の風土や統制力が問われる問題と捉えられます。

関連記事:SNSの企業の情報漏洩の事例と対策、個人情報流出のリスクと罰則

そのため、日頃から社内教育やリスク管理体制を徹底し、問題発生時には迅速で誠実な対応を取ることが、イメージ低下の最小化につながります。

広告やキャンペーン表現の失敗

広告やキャンペーンにおける誇大表現や差別的な表現は、企業イメージを大きく損なうリスクをはらんでいます。

視覚的・感情的に訴える広告は注目を集めやすい一方で、内容が不適切であれば即座に炎上し、SNSやメディアを通じて批判が一気に広がる可能性があるからです。

過去には、ある大手アパレル企業がキャンペーン広告に使用したキャッチコピーが性別や年齢に対して無神経だと指摘され、炎上。

結果として謝罪文の発表と広告撤回に追い込まれ、ブランド価値の一時的な低下を招きました。

また、「業界最安値」や「絶対に痩せる」などの根拠に乏しい誇大表現も、消費者庁から措置命令が出されるなど法的リスクにつながりかねません。

このように、広告表現は集客や話題性と同時に、企業姿勢そのものを反映するものです。

短期的なインパクトを優先するあまり、長期的な信頼を失わないよう、表現のチェック体制と社会的視点のバランスが重要です。

関連記事:炎上広告の悪影響とは?原因・事例・対策まで徹底解説

社内だけでなく外部の視点も取り入れると、表現のリスクを事前に察知しやすくなります。

ネット上の悪評・誹謗中傷の拡散

インターネット上での悪評や誹謗中傷は、たとえ事実と異なる内容であっても、一気に拡散され、企業に深刻な風評被害をもたらします。

口コミサイトや匿名のSNS投稿は信頼性が曖昧であるにもかかわらず、多くの人にとって「リアルな声」として受け止められやすく、印象を大きく左右しかねません。

飲食店に関する「店員が不潔だった」「異物が入っていた」といった虚偽の書き込みが拡散され、事実確認の前に来店数が激減したケースもあります。

また、企業名とともに検索される関連キーワード(サジェスト)に「ブラック」「やばい」とのネガティブなワードが表示されると、ユーザーの第一印象にも影響します。

このようなネット上の情報は一度広がると削除や訂正が難しく、被害の長期化を招くため、早期発見と対応が不可欠です。

関連記事:誹謗中傷対策を解説。被害の実例と訴える基準、削除方法、事前対策を解説

信頼の回復には時間がかかるため、日頃からのモニタリング体制や正確な情報発信が重要になります。

ネット上のネガティブな評判や風評被害が企業イメージに与える影響とは?

ネット上の悪評や根拠のない噂は企業イメージを損ない、実際の経営にも深刻な影響を及ぼしかねません。

ここでは、ネット上のネガティブ情報や評判が採用・売上・社内環境・取引関係などにどのように影響するのかを解説します。

採用活動への悪影響が生じる

ネット上で「ブラック企業」や「やばい会社」といったネガティブな評判が出回ると、求職者はその企業への応募を避ける傾向が強まります。

現代の求職者は、求人情報を見る前にまず企業名を検索し、口コミや評判を確認するのが一般的です。

ある中堅IT企業では、元社員による低評価の口コミが求人サイトに多数掲載され、エンジニア職の応募数が前年の半分以下にまで減少。

会社説明会への参加率も落ち込み、採用コストの増加につながりました。

このように、一部の書き込みであっても、検索結果や口コミが「企業の実像」として扱われてしまうため、優秀な人材確保の機会を逃すリスクがあります。

採用活動の成果を安定的に得るには、企業イメージの維持・改善と並行して、ネット上の評判管理にも意識を向けなければなりません。

若手人材は企業の価値観や評判を重視する傾向が強く、ネット上のイメージが採用成功のカギを握る場面が増えています。

顧客離れや売上低下につながる

ネット上でネガティブな評判が広がると、商品やサービスへの信頼が低下し、購入を敬遠される原因になります。

消費者は、実際に商品を手に取る前に企業の評判や口コミを確認する傾向が強く、「この会社は信用できない」と思われれば、選ばれる機会そのものが減ってしまうためです。

ある食品メーカーでは、匿名掲示板に「衛生管理がずさん」といった投稿が広まりました。

結果として、内容に真偽の裏付けがないにもかかわらず、一部の商品が店頭から一時的に姿を消す事態を招いています。

また、公式が釈明コメントを出しても「火のないところに煙は立たない」との印象を与え、売上回復は容易ではありません。

このように、信頼を損なう情報が出回ると、商品力やサービスの質に関係なく顧客離れが起き、売上にも直結します。

ブランドの信頼性を守るのは、販売活動全体の基盤を支える重要な要素です。

社員の士気や社内満足度が低下する

ネット上のネガティブな評判は、外部からの信頼を損なうだけでなく、社内の雰囲気や社員のモチベーションにも悪影響を与えます。

自分が所属する企業が「ブラック」「やばい」といった言葉で語られる状況が続けば、社員は誇りややりがいを感じにくくなり、職場への帰属意識が薄れてしまいがちです。

たとえば、SNS上での悪評が話題となってしまった際に、社内で「友人に会社名を言いづらい」といった声が増え、1年以内の離職率が急上昇。

さらに、社内イベントやチーム活動への参加率も下がるなど、職場の一体感が崩れるといった事例があります。

このような負の連鎖は、社員のモチベーション低下だけでなく、生産性や定着率にも影響を及ぼします。

企業イメージの悪化は社外だけでなく、社内にも深刻なダメージをもたらすことを忘れてはなりません。

特に中堅社員の流出はノウハウやチーム運営に直結するため、組織力の低下にもつながる可能性があります。

取引先・株主からの信頼を失う

ネット上で悪評が広がると、取引先や株主からの信頼を損ない、提携や投資判断に影響を及ぼす可能性があります。

ビジネスパートナーや投資家は、リスクを回避する視点から企業の評判を重視しており、少しでも信頼性に疑問があると、距離を置かれる可能性が高まるからです。

ある上場企業では、不祥事とは無関係のSNS上の噂が拡散されたことをきっかけに、複数の取引先が契約更新を見送り、一時的に株価も下落しました。

さらに、IR情報よりも先にネットの評判で情報を得た株主が、企業への不信感を募らせて離れるケースも報告されています。

このように、企業イメージの悪化は直接的な取引や資金調達の面にも影響し、経営の安定性を揺るがす要因です。

信頼の維持には、企業としての透明性と、外部の誤解を最小限に抑える広報力が求められます。

ほかのプラットフォームにも悪評が波及する

ネット上で発生した悪評は、ひとつの投稿にとどまらず、複数のプラットフォームへと波及し、企業イメージに長期的なダメージを与えるおそれがあります。

SNS・まとめサイト・掲示板・レビュー欄などは拡散性が高く、一度ネガティブな情報が共有されると、削除しても類似の投稿が再拡散されやすい構造になっています。

下表は、プラットフォームごとに悪影響の出方をまとめたものです。

| プラットフォーム | 主な影響内容例 |

|---|---|

| SNS(X、Instagram など) | 拡散スピードが速く、印象だけで企業イメージが定着しやすい |

| まとめサイト・ニュース系ブログ | 過去の問題も再び取り上げられ、炎上が長期化しやすい |

| クチコミ・レビューサイト | 購入・来店の意思決定に直結し、売上に影響する |

| 掲示板(5ch、爆サイなど) | 匿名性が高く、事実に基づかない誹謗中傷が放置されやすい |

| 検索エンジン(サジェスト含む) | ネガティブワードが企業名と一緒に表示され、第一印象を損なう |

このような多方面への波及を防ぐには、日頃からのモニタリングと速やかな対応が欠かせません。

ネット上では情報の出どころよりも「共感されやすさ」が重視されるため、事実に基づかない内容でも瞬く間に広がってしまうのです。

ネット上のネガティブな評判や風評被害の対策は専門業者に依頼するのがおすすめ

風評被害やネガティブな評判が広がってしまった場合、企業自身で対応するのは限界があります。

検索結果やサジェストワードなど、検索エンジンに残る情報は一度定着すると簡単には消えず、対応を誤るとさらなる拡散を招くこともあるからです。

そこでおすすめなのが、逆SEOやサジェスト対策に特化した専門業者への依頼です。

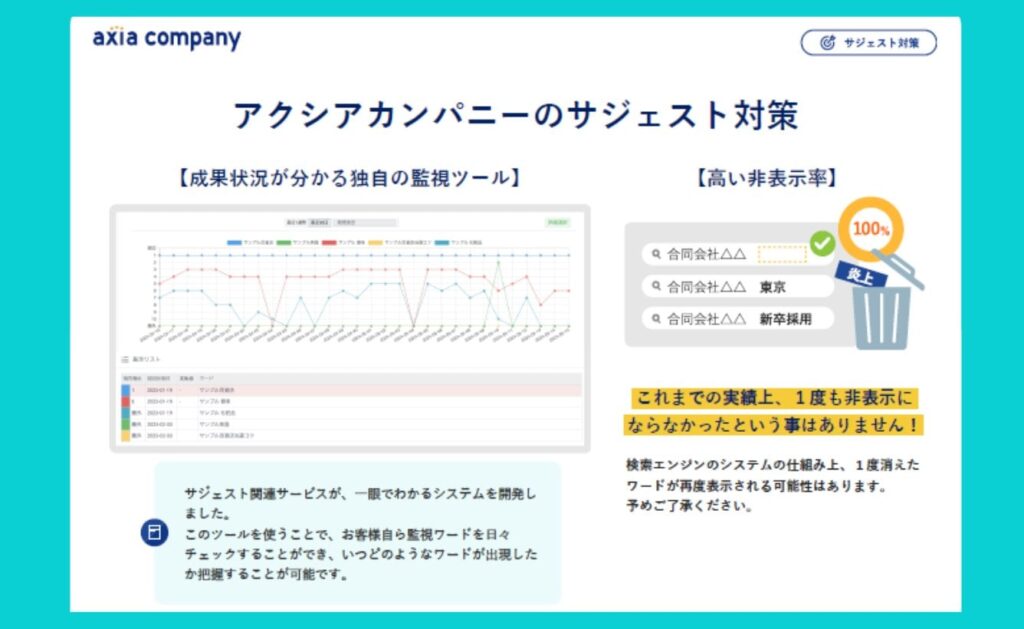

株式会社アクシアカンパニーが提供する風評被害対策サービスでは、検索エンジン上の悪評を押し下げる逆SEO対策や、Googleの検索窓に表示されるネガティブなサジェストの改善を戦略的に行います。

また、アクシアカンパニーでは検索アルゴリズムへの理解と豊富な実績をもとに、ポジティブな情報の上位表示を通じて、自然なかたちで企業イメージの再構築も可能です。

特に「ブラック」「やばい」といったワードがサジェストに表示されている場合、放置すればユーザーの第一印象を損ない、採用や売上にも影響が及びます。

このようなリスクを最小限に抑えるには、逆SEOやサジェスト対策のプロによる継続的な対応が重要です。

風評被害は早期対応が鍵となるため、アクシアカンパニーとの連携が、信頼回復とブランド価値の保護につながります。

自社の評判に不安を感じたら、まずはアクシアカンパニーの無料相談を利用してみることもひとつの手です。

企業イメージをアップ(向上)させる具体的な方法

企業イメージは自然に良くなるものではなく、日々の積み重ねと戦略的な取り組みによって形成されます。

良好なイメージは、採用・営業・広報などさまざまな場面でプラスに働くため、企業価値を高めるうえでも重要な経営資源のひとつです。

ここでは、企業イメージをアップ(向上)させるために実践できる具体的な方法を解説します。

企業認定制度を取得する

企業イメージを向上させる方法として、「企業認定制度」の取得は効果的です。

第三者による公的な評価が得られるため、求職者や取引先、投資家に対して高い信頼性と安心感を与えられる可能性が期待できます。

近年注目を集めている「DX認定制度」は、経済産業省が認定するもので、企業がデジタル技術を活用して経営変革に取り組んでいる証となります。

実際に、東京ガス株式会社は2021年にDX認定を取得し、グループ全体でのデジタル化推進に取り組む姿勢を明確に示しました。

また、リコーリース株式会社も同年にDX認定を取得し、「デジタルで顧客の課題を解決する企業」としてのブランディング強化に活かしています。

これらの認定取得は、単なる広報効果にとどまりません。採用活動や新規取引の場面でも、企業としての信頼性を示す材料となり、プラスの評価につながります。

近年では、中小企業でも活用しやすい認定制度が増えており、企業規模にかかわらずイメージアップを図る施策として注目されています。

そのため、企業認定制度は、自社の強みやビジョンを対外的にアピールするための有力な手段といえるでしょう。

中小企業でも取得しやすい認定制度が多数あり、ブランディングや採用活動に活用できます。

コーポレートサイトや採用ページを見直す

企業イメージを向上させるには、コーポレートサイトや採用ページの見直しが欠かせません。これらのWebサイトは、企業の「顔」として社外の第一印象を大きく左右します。

情報が古かったり、デザインが時代遅れであったりすると、信頼性や誠実さに疑念を抱かれ、採用や取引の機会を逃すリスクも高まります。

実際に丸紅株式会社では、キャッチフレーズ「とがった丸になれ、丸紅。」を軸に、Webサイトを統一感のあるデザインに刷新しました。

社員100人の声を掲載した特集を通じて、多様性や働きがいを求職者に伝える構成を採用しています。

結果として、応募者は、社員の言葉を通じて企業文化や価値観を具体的に理解できるため、自身がその企業でどのように働いていけるかをより明確にイメージしやすくなります。

このように、採用サイトの情報や見せ方を工夫すれば、企業の姿勢や魅力が効果的に伝わり、信頼感の醸成にもつながります。

Webサイトの定期的な見直しは、イメージアップにおいて有効な取り組みのひとつです。

プレスリリースやメディア露出を戦略的に行う

企業イメージを高めるには、社会的意義のある取り組みをプレスリリースやメディアを通じて積極的に発信すると効果的です。

社会課題への対応や環境配慮など、企業の姿勢や価値観が伝わる情報は、ステークホルダーからの信頼を高める材料となります。

たとえば、味の素株式会社は、「フードロス削減プロジェクト」への取り組みをメディア発表しました。

結果、環境配慮に敏感な若年層の共感を集め、SNSでの拡散と共に企業イメージの向上にもつながりました。

内容を精査したうえで、「何を、誰に、どう伝えるか」を設計し、単なる宣伝ではなく、企業の価値を社会と共有する姿勢を示した結果となっています。

プレスリリースやメディア露出は、企業の本質的な魅力を外部に届けるための重要な手段です。

地域社会や地元イベントへの貢献を強化する

企業イメージを高めるには、地域とのつながりを意識したローカルな取り組みが効果的です。

企業が地元の行事や活動に積極的に関わることで、住民や自治体からの信頼を得やすくなり、「身近で親しみのある存在」として受け入れられる可能性が高まります。

たとえば、地域イベントへの協賛や、社員によるボランティア参加といった人的支援は、企業の姿勢や価値観を伝えるきっかけになります。

活動の様子が地域メディアに取り上げられることで、企業の存在感や好感度も自然と高まるはずです。

このような地域貢献は、短期的な収益には直結しないものの、企業ブランドの信頼性を高め、採用活動や行政・教育機関との連携にも好影響をもたらします。

地域に根ざした取り組みは、長期的な企業価値の向上に寄与する重要な施策といえるでしょう。

従業員満足度を高める取り組みを強化する

企業イメージを向上させるには、社外への発信だけでなく、従業員満足度を高める「インナーブランディング」が欠かせません。

インナーブランディングとは、企業の理念や将来ビジョンを社内で共有し、社員の共感や行動変容を促す取り組みです。

社員が安心して働ける環境を整え、自社に誇りを持つことで、結果的に外部にもポジティブな印象が伝わりやすくなります。

やりがいを感じながら働く社員が増えることで、社外からの評価や信頼感の向上にもつながります。

たとえば株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリでは、「社員の自律を促し、組織の活性化・経営に役立てる“開かれたキャリア支援”」をテーマに、社員主導で「LT(ライトニングトークス)会」を毎月開催しています。

このイベントでは、社員一人ひとりが得意分野やキャリア、趣味などをテーマに自由に発表し、役員を含む社内全体の交流を促進しています。

このように、インナーブランディングの強化は、働きやすさの実現だけでなく、長期的な企業価値の向上やブランドイメージの確立にもつながる重要な取り組みといえるでしょう。

制度導入だけでなく、社員の声を活かした職場づくりが企業文化の向上につながります。

SNSやオウンドメディアでの情報発信を継続する

企業イメージを向上させるためには、SNSや自社ブログといったオウンドメディアで、自社の取り組みや日常の工夫を継続的に発信することが重要です。

これは、企業の透明性や人間味を伝える手段として効果的であり、関係者との信頼関係の構築にもつながります。

フジ産業株式会社の事例では、Instagramに製品づくりの裏側や社員の日常を紹介する投稿を継続した結果、「誠実な企業姿勢が伝わってくる」と顧客からの好意的な反応が増加しました。

また、BtoB企業においても、自社ブログでの開発ストーリー発信を通じて、業界関係者からの問い合わせや取引機会の増加に結びついています。

このように、自社の活動を「見える化」する情報発信は、企業イメージを高めるうえで欠かせない基盤です。

内容の工夫と継続性を意識できれば、企業としての魅力を外部に伝えられるとわかる事例です。

企業イメージをアップ(向上)させる場合の注意点

企業イメージの向上は、ブランド力や売上、採用活動にも好影響をもたらす重要な戦略です。

しかしその一方で、見せ方やタイミングを誤ると、かえって信頼を損ねるリスクも伴います。

ここでは、企業のイメージアップ戦略を進めるうえで気をつけたい代表的な落とし穴や注意点を解説します。

うわべだけの取り組みは逆効果になることもある

企業イメージの向上を狙った取り組みも、表面的で中身が伴わなければ逆効果になる恐れがあります。

特に近年注目されているSDGsやCSR活動においては、その姿勢が本気かどうかを消費者や社会は敏感に見極めようとしています。

実態のない環境配慮アピールや、社内体制が整っていないにもかかわらず多様性を掲げるキャンペーンなどは、「見せかけ」「偽善的」と捉えられ、SNS上で炎上や批判の対象となる事例も後を絶ちません。

企業の姿勢に疑問を感じた顧客は、たとえ商品に魅力があっても購買を控えるようになり、ブランド価値の低下につながる可能性があります。

企業のイメージアップ戦略を成功させるには、施策の一貫性や社内の実態としっかり結びついた取り組みが不可欠です。

表面的な演出ではなく、本質的な行動こそが信頼を生み、長期的なブランド価値の向上に貢献します。

見せかけの取り組みは「○○ウォッシュ」と批判されてしまいます。企業の「本気度」が問われる時代です。

社内と社外のイメージにギャップがあると信頼を失う

社内体制や文化が伴っておらず、外向けの発信ばかり重視していると、「見せかけの企業」と評価され、信頼を失うリスクが高まります。

例えば、2017年にPepsiCo(ペプシコ)が公開したケンダル・ジェンナー出演CMでは、Black Lives Matter(ブラック・ライブズ・マター)運動を軽視しているかのような演出に対し、SNS上で「社会問題を商業利用している」「不誠実だ」といった強い批判が殺到。公開から48時間以内に配信を中止する事態となりました

この事例は、企業のイメージアップ戦略において、外向きのメッセージだけを重視すると、内部とつじつまが合わず信頼を失いかねない典型例です。

企業ブランドの信頼は、社内文化と外部発信の両立があって初めて成り立ちます。どんな立派なメッセージも、社内とのギャップによって簡単に崩れてしまいかねません。

メディア露出や広告に頼りすぎると反感を買う場合もある

企業イメージの向上を狙って過度な広告展開をすると、逆に消費者からの反感を招く可能性があります。

その理由として、誇張や意図しない偏見が含まれると、視聴者に「誠実さがない」「商業主義的すぎる」と受け取られてしまうからです。

ユニリーバ社のスキンケアブランド「Dove(ダヴ)」の事例だと、2017年に公開したSNS広告が人種差別的な表現と受け取られる構成になってしまい、SNSで激しい批判を浴びました。

この広告はすぐに削除されましたが、企業のイメージアップ戦略において、多様性や価値観に配慮しないメッセージは、短期間で信頼を損なうリスクがあることを象徴するケースです。

単なる露出や話題性に頼るのではなく、社会背景や企業理念と整合性の取れた発信が、企業イメージを確実に高める鍵となります。

広告は伝え方次第で信頼を損なうこともあるため、誠実さが伝わる内容が重要です。

短期的な効果ばかりを求めるべきではない

企業イメージの向上には、短期的な話題性よりも、地道な信頼の積み重ねが不可欠です。

一時的な「バズ」を狙っただけの施策では、企業の姿勢に一貫性が感じられず、かえって不信感を招くリスクになる可能性が高まります。

たとえば、健康機器メーカーのタニタは、SNSでのユニークな発信が話題になりました。

それは、単なるネタ投稿にとどまらず、健康や食生活への真摯なメッセージや、ユーザーとの誠実なやり取りを継続しているといったものです。

このように「面白さ」と「信頼感」のバランスを保つことで、フォロワー数やブランド好感度の向上につながり、短期施策では得られない長期的なファン層の獲得に成功しています。

企業のイメージアップ戦略においては、「話題になるか」ではなく、「信頼が積み上がるか」を軸に考える姿勢が求められます。

企業のイメージアップ(向上)のための取り組み事例

企業のイメージアップ戦略を効果的に進めるには、取り組みの中身と伝え方のバランスが重要です。

見せかけだけの施策や、社内外での認識のズレがあると、かえって信頼を損なうリスクもあります。

ここでは、企業のイメージアップ戦略を実施するうえで注意したいポイントを解説します。

企業らしさ(らしさ表現)を可視化したブランディングの成功事例

企業の個性や価値観を「見える形」で伝えることは、信頼構築につながる効果的な企業のイメージアップ戦略のひとつです。

スナック菓子業界のリーディングカンパニーとして知られるカルビー株式会社は、消費者との長年の信頼関係を土台に、より明確なブランド発信を目指してコーポレートサイトのリニューアルを実施しました。

背景には、従来のサイトではカルビーらしい親しみやすさや社員の想いが十分に伝わらず、外部とのコミュニケーションに課題があったとの認識があります。

新サイトでは、「らしさ表現」を軸に、ブランドカラーや写真・キャッチコピーの再設計を行い、誠実で温かみのある企業イメージを可視化。さらに、社員紹介ページを充実させ、社風や人柄への共感も高めています。

その結果、「企業としての人間味が伝わる」「社員の顔が見えて安心感がある」といった声が増え、採用ページへのアクセス数も大幅に増加しました。

参照元:カルビー

このような事例は、「らしさ」の発信が採用・顧客接点の質を高め、企業のイメージアップ戦略としても高い効果を発揮することを示しています。

世界観・コンセプトを貫いたブランドイメージ確立の成功事例

企業イメージを強く印象づけるには、ブランドとしての世界観やコンセプトを一貫して発信する企業のイメージアップ戦略が有効です。

無印良品はその代表例であり、「わけあって、安い。」というコピーに象徴されるように、シンプル・自然体・本質志向といった価値観を企業活動全体に通底させています。

たとえば、店舗設計、商品陳列、広報物、Webサイトに至るまで、統一されたトーンで世界観を体現。海外展開でも同様の軸を貫き、「無印=ライフスタイルブランド」としてのグローバル認知を獲得しています。

参照元:無印良品

このように、企業のビジュアルやメッセージを「ぶらさず」に展開する姿勢は、ブランド価値を高めるうえで極めて重要です。

一貫した世界観の維持は、単なる見た目の統一にとどまらず、企業としての信念や文化を表現する力となり、企業のイメージアップ戦略として長期的な効果をもたらします。

品質の「見える化」に成功した老舗メーカーのブランディング戦略の事例

品質の高さを印象づけるには、製品のこだわりや安全性を「見える形」で発信する企業のイメージアップ戦略が重要です。

特に老舗メーカーにとっては、長年の伝統や実績だけでは差別化が難しく、視覚的・数値的に信頼性を伝える工夫が求められます。

その好例が今治タオルです。同ブランドは「5秒ルール」など独自の品質基準を設け、第三者検査による合格証や認証マークを製品に明示し、安心感と信頼を提供してきました。

さらに、テレビCMやパッケージデザインを通じて「吸水性の高さ」「肌ざわりの良さ」といった特徴を具体的に表現し、品質の言語化・ビジュアル化によって消費者の理解を深めています。

参照元:日経ビジネス

このように、品質を「数値と体感」で伝える取り組みは、老舗企業における企業のイメージアップ戦略として非常に効果的であり、ブランドの再構築や若年層への訴求にも大きく寄与しています。

ブランドイメージがよい企業ランキング上位の成功要因

近年、消費者が企業を選ぶ際には「ブランドイメージ」が重視されるようになっています。

実際のランキング上位企業をみても、知名度だけでなく、信頼性やサービスの質・情報発信力などが総合的な評価ポイントです。

ここでは、ブランドイメージがよい企業ランキングの上位企業と、その成功要因を解説します。

参照元:株式会社日経BPコンサルティング

ブランドイメージがよい企業ランキング1、2位:Google LLC

ブランドイメージがよい企業ランキングで常に上位にランクインしているのが、Google LLCです。

検索エンジンやGmail、Googleマップなど、生活に欠かせないサービスを展開し、高い利便性が評価されています。

ブランド・ジャパンの2025年ランキングでは総合スコア86.0で2位を獲得。「革新性」や「利便性」で他社を大きく上回っており、消費者からの信頼が厚い事実がうかがえます。

また、YouTubeやAndroid、Google Pixelといったブランド群も全体のイメージを支える柱となっており、最近ではAIチャットボット「Bard」の導入も話題となりました。

このような継続的な技術革新とユーザー視点のサービス展開が、ランキング上位の座を支えています。

ブランドイメージがよい企業ランキング3位:株式会社ローソン

ブランドイメージがよい企業ランキングで第3位に選ばれたのが、コンビニエンスストア大手の株式会社ローソンです。

全国に1万以上の店舗を展開し、地域密着型のサービスや商品開発に注力してきた企業として知られています。

ローソンは、「ナチュラルローソン」や「ローソンストア100」といった多様な業態を展開し、健康志向や低価格志向など、幅広いニーズに対応しています。

これにより、利用者ごとに異なる価値観に寄り添ったブランド体験を提供している点が特徴です。

2025年のブランドイメージがよい企業ランキングでは、「親しみやすさ」「社会貢献性」「地域とのつながり」などの項目で高い評価を獲得。

特に地産地消を意識した商品ラインナップや、災害時における地域支援の姿勢が、多くの生活者から信頼を集める要因となっています。

ランキング上位に選ばれた背景には、利便性だけでなく、企業としての「人間味」や「誠実さ」を感じさせる取り組みが評価ポイントです。

地域とのつながりを意識した取り組みが、日常生活に密着したブランドとしての信頼を支えています。

ブランドイメージがよい企業ランキング4位:株式会社良品計画

ブランドイメージがよい企業ランキングで第4位にランクインしたのが、株式会社良品計画です。

生活雑貨や衣料品、食品などを取り扱う「無印良品」を中心に、国内外で約900店舗を運営しています。

広告を控え、シンプルで本質的な商品づくりを貫く姿勢が、多くの生活者に共感を呼び、 2025年のランキングでは、「誠実さ」や「理念の明確さ」「持続可能性への取り組み」で高評価を獲得しました。

過剰包装の削減や再生素材の活用、地域とのつながりを重視した活動でもブランドイメージを着実に向上させている点が特徴です。

派手なプロモーションに頼らず、生活者目線の誠実な姿勢を継続してきたことが、ランキング上位の要因といえます。

広告を控える戦略が、逆に“信頼できるブランド”というイメージにつながっている点が注目されています。

ブランドイメージがよい企業ランキング5位:株式会社ファーストリテイリング

ブランドイメージがよい企業ランキングで第5位にランクインしたのが、株式会社ファーストリテイリングです。

ユニクロを中心に、シンプルで高品質な衣料品を提供するグローバル企業として知られており、ブランド・ジャパンの2025年ランキングでは、コストパフォーマンスの高さや革新性、信頼性といった評価軸で高スコアを獲得しています。

特に、誰もが快適に着られる「ライフウェア」というコンセプトが幅広い支持を獲得しました。

ユニクロ以外にも、ジーユーなどのブランドを展開し、価格帯やスタイルに応じた幅広い選択肢を提供。

再生素材の活用やリサイクル活動など、サステナビリティへの配慮も企業イメージの向上につながっています。

日常に溶け込む機能性と時代に寄り添う姿勢が、ランキング上位に選ばれる大きな要因です。

「企業イメージアップ」と「企業ブランディング」の違いとは?

企業活動においてよく使われる「イメージアップ」と「ブランディング」という言葉は似ているようで、実は目的やアプローチが異なります。

「企業イメージアップ」は、短期的に世間からの印象を良くすることを目的とした施策です。

たとえば、好印象なCMやCSR活動、SNSでの好意的な発信などによって、一時的に企業への関心や信頼を高めることが主な狙いです。

一方、「企業ブランディング」は、より長期的かつ戦略的な取り組みです。

企業の理念・価値観・提供価値を明確にし、それを社内外に一貫して伝えて、「○○といえばこの会社」と認識されるブランド価値を築いていきます。

つまり、イメージアップは「今の印象を良くする」活動であり、ブランディングは「将来の信頼や選ばれる理由をつくる」活動です。

両者を区別した使い分けが、的確な企業戦略を描くうえで重要となります。

イメージアップは「見せ方の工夫」、ブランディングは「企業の本質づくり」と捉えると理解しやすくなります。

「企業 イメージ アップ(向上)」に関するよくある質問

企業 イメージ アップ(向上)方法まとめ

企業イメージの向上は、単なる広告やSNSの発信だけでなく、日々の企業活動全体と密接に関わっています。

継続的な信頼構築のためには、社員の姿勢やサービスの質、社会との関わりなども含めた多角的な取り組みが欠かせません。

たとえば、サステナブルな活動や地域貢献、誠実な情報発信を積み重ねることが、長期的なブランド価値の向上につながります。

まずは、自社の強みや課題を見つめ直すところから始めてみませんか?

#企業 イメージ アップ #企業 イメージ 向上

【サジェスト・関連キーワードのご相談】はアクシアカンパニーへ!

アクシアカンパニーは、サジェスト非表示対策に強みを持ち、多くの実績があります。

専門的な知識と経験を活かし、サジェスト汚染の原因を徹底的に分析し、多数の事例を解決に導いてきました。

弊社、アクシアカンパニーでは

Google、Yahoo!、Bingの主要プラットフォームに対応しながら、成果達成率99%!

キーワードにもよりますが早くて、1週間程度で対策可能です。

ネガティブなサジェストキーワードにお困りの企業様・個人様、ぜひご相談ください。

今すぐWEBで無料相談

逆SEO対策

逆SEO対策 サジェスト対策

サジェスト対策 SEO対策

SEO対策 MEO対策

MEO対策 ホームページ制作

ホームページ制作

アクシアカンパニーの

企業リスク対策で売上・採用・ブランディングを守ります。

弊社は逆SEO・サジェスト共に高い成果率を誇ります。お客様の課題を明確にし早期解決致します。

事前調査&お見積り