「ネットでアンチコメントや誹謗中傷をする人は何がしたいの?」

「何のためにネットでアンチコメントや誹謗中傷をするのか、その心理状態が知りたい。」

このようなことをお考えの方にぴったりな記事です。

近年、SNSや掲示板、動画コメント欄などで心ない言葉による攻撃が増加しています。

今や有名人だけでなく一般の個人や企業でも標的になるケースが増えており、深刻な社会問題となっているのも問題のひとつです。

この記事では、アンチが攻撃的な行動を取る心理的な背景やその特徴などを具体例を交えて詳しく解説します。

アンチコメントに悩んでいる方や、相手の心理を理解して冷静に対処したい方はぜひ参考にしてください。

関連記事

・誹謗中傷対策は会社に依頼!対応方法やメリットに選び方も解説

・誹謗中傷対策を解説。被害の実例と訴える基準、削除方法、事前対策を解説

・「実名+詐欺師」の検索結果を非表示に!H様の逆SEO対策成功事例を紹介

コンテンツ目次

- 1 そもそもアンチコメントとはどんなもの?

- 2 【何がしたい?】アンチコメントや誹謗中傷をする人の心理状態とは?

- 3 アンチコメントや誹謗中傷を受けたらまずすべき対応とは?

- 4 アンチコメントや誹謗中傷を受けた場合の対処法とは?

- 5 アンチコメントや誹謗中傷から身を守る方法

- 6 アンチコメントにあたる例文一覧

- 7 アンチコメントや誹謗中傷をする人の特徴とは?

- 8 アンチコメントが多い人の特徴

- 9 誹謗中傷(アンチコメント)が犯罪になる場合とは?

- 10 批判と誹謗中傷(アンチコメント)の違いとは?

- 11 アンチコメントや誹謗中傷をする人の心理に関する論文

- 12 アンチコメントや誹謗中傷の実例から考える心理状態とは?

- 13 「アンチ コメント 心理」に関するよくある質問

- 14 アンチコメントや誹謗中傷をする人の心理まとめ

そもそもアンチコメントとはどんなもの?

アンチコメントとは、インターネット上で特定の個人や企業、団体に向けて書き込まれる否定的・攻撃的な発言を指します。

アンチコメントには単なる否定的な意見もあれば、侮辱や虚偽の事実を伴うものもあり、その性質はさまざまです。

批判や建設的な意見とは異なり、改善点を指摘するのではなく相手を傷つける行為に終始する場合が多く、やがて深刻な被害へ発展します。

SNSやレビューサイトの普及により誰もが気軽に意見を投稿できるようになった一方で、根拠のない悪口や誹謗中傷が拡散しやすくなり、当事者に精神的ダメージや企業の信用低下といった影響を及ぼすリスクも高まっています。

【何がしたい?】アンチコメントや誹謗中傷をする人の心理状態とは?

SNSやYouTubeでのアンチコメントや誹謗中傷は、現代社会における大きな課題となっています。

アンチコメントや誹謗中傷をする理由を理解することは、適切な対処や予防策を講じる上で重要です。

アンチコメントや誹謗中傷をする人の心理状態は主に以下のとおりです。

それぞれ詳しく解説するので、アンチコメントや誹謗中傷をする人の心理に関心のある方は参考にしてください。

関連記事

・誹謗中傷対策は会社に依頼!対応方法やメリットに選び方も解説

・誹謗中傷対策を解説。被害の実例と訴える基準、削除方法、事前対策を解説

・「実名+詐欺師」の検索結果を非表示に!H様の逆SEO対策成功事例を紹介

アンチコメントの心理①:劣等感から生じる優越性の追求

アンチコメントや誹謗中傷をする人の心理のひとつに、劣等感を感じている自身を認めたくないため相手を攻撃して優越感を得ようとする心理があります。

心理学者のアルフレッド・アドラーの理論によると、人間は誰しも劣等感をもち、それを克服するために優越性を求めるといわれています。

参照:嫌われる勇気

たとえばSNSで成功者や人気者に執拗にアンチコメントを書き込む人は、実生活で自分自身の存在や価値を認められない状況に置かれている可能性があるでしょう。

自身が劣等感を抱えているため、ネット上での匿名性を利用して攻撃的なコメントによって相手を貶め、自身が優位な立場にいるような錯覚を得ているケースが考えられます。

被害者側は相手の心理を理解しつつも、過度に相手を刺激せず冷静に対応することが重要です。

加害者側は自らの劣等感に向き合い、自尊心を高める適切な方法を模索する必要があるでしょう。

アンチコメントの心理②:ストレスや不満のはけ口としての行動

アンチコメントや誹謗中傷をする人の心理のひとつに、ストレスや不満のはけ口として他者を攻撃する行動が挙げられます。

これは日常生活で蓄積したストレスや不満を解消する手段として、インターネット上で他者を批判することで一時的な満足感を得ようとするものです。

特に匿名性の高いオンライン環境では現実世界での社会的制約が緩和され、攻撃的な行動が顕在化しやすいと指摘されています。

これはインターネット上での匿名性が、現実世界での社会的制裁を回避できると感じさせるためです。

たとえば職場での不満や人間関係の悩みを抱える人が、匿名のアカウントを利用して他者を攻撃するケースが多く報告されています。

しかしこうした行動は根本的な問題解決にはならず、むしろ新たなトラブルを生む可能性があります。

ストレスを感じた場合は、人に迷惑をかけない形で健全に発散する方法をみつけることが大切でしょう。

アンチコメントの心理③:相手の反応を引き出したいという承認欲求

アンチコメントや誹謗中傷を繰り返す人の中には、自身の存在を認めてほしい、反応してほしいという承認欲求が強いケースもあるでしょう。

たとえば有名人や人気のあるインフルエンサーに対し、わざと過激な言葉で攻撃を繰り返すユーザーがSNS上には多く存在します。

これは対象者が不快感や反論を示したりする様子をみて、その反応を楽しむと同時に、自身のコメントが認知されたことに満足感を覚える心理が関係していると推測されます。

この場合、被害者側が過剰に反応すると加害者を満足させてしまうため、冷静に対処することが重要です。

相手のリアクションを求めて行動しているケースがある以上、コメントへの反応は慎重に判断すべきでしょう。

アンチコメントの心理④:価値観や信念の押し付け

インターネット上で他者に対するアンチコメントや誹謗中傷をする人々の中には、自身の価値観や信念を他者に押し付けようとする心理が働いている場合があります。

これは自己の考えが絶対的に正しいと信じ、異なる意見や行動を許容できないために生じる行動です。

たとえばSNS上で特定のライフスタイルや考え方を共有したユーザーに対し「そんな生き方は間違っている」「常識から外れている」といった批判的なコメントが寄せられるケースがあります。

これらのコメントは、投稿者の価値観や信念が受け入れられないと感じた他者が自身の考えを押し付けようとする心理から生じていると考えられます。

多様な価値観を尊重し、他者の意見や選択を受け入れる姿勢が健全なオンラインコミュニケーションを築く上で重要です。

アンチコメントや誹謗中傷を受けたらまずすべき対応とは?

「最悪なサービスだ」「二度と利用しない」といったアンチコメントは、被害者を深く傷つけます。

放置すれば精神的な負担だけでなく、仕事や生活にまで影響が及ぶ可能性も否定できません。

アンチコメントへの初動対応ポイントは以下のとおりです。

- 証拠を残して後の対応に備える

- 公的な相談窓口や警察に相談する

- 心身の健康を守ることを最優先にする

ここからは、それぞれの対応方法を解説します。

証拠を残す

アンチコメントや誹謗中傷で深く傷つく状況に置かれたとしても、最初に取るべき行動は感情的な反応ではなく、冷静に証拠を残すことです。

オンラインでの中傷やハラスメントは、投稿者が後から削除してしまうと「なかったこと」にされやすく、法的対応やプラットフォームへの報告が困難になります。

そのため、企業の広報担当や店舗オーナーにとっては、ブランドを守るうえで確実な証拠保全が欠かせません。

例えば、根拠のない悪評が口コミサイトに投稿された場合、スクリーンショットとしてURLや投稿日時を含めて保存しておくと、発信者情報開示請求や削除請求の際に有効な証拠となります。

被害を受けた直後は傷つく気持ちが先立ちますが、冷静な気持ちで保存しておいた証拠は弁護士や警察に相談する際に強力な武器です。

つまり、証拠の保全は将来の法的対応や信頼回復のための第一歩であり、感情より先に優先すべき具体的な行動だといえます。

公的な相談窓口や警察に相談する

アンチコメントや誹謗中傷で心が傷つく場面では、企業や店舗が不用意に対応したり感情的に反応したりすると、かえって炎上拡大を招き、評判や売上に深刻な影響を及ぼす恐れがあります。

中でも暴力や脅迫を含む悪質な書き込みは、警察が対応すべき内容です。速やかな対応をしてもらうためにも、証拠保全は欠かせません。

また、法務局の人権相談窓口や違法・有害情報相談センターでは、ネット上の名誉毀損や侮辱に関する相談を受け付けており、削除依頼や適切な対応の指示が受けられます。

さらに、SNS事業者の相談フォームを通じて規約違反の投稿を報告すれば、運営側による削除やアカウント停止の措置対応も期待できます。

企業や店舗にとって誹謗中傷は信頼を大きく損なうリスクであり、公的機関や専門窓口への相談が被害の拡大を防止する鍵です。

心身の健康を守ることを優先する

アンチコメントや誹謗中傷にさらされると心が傷つき、精神的に追い込まれやすくなります。

そのような状態で判断を下せば感情的な反応につながり、炎上拡大や経営への悪影響を招く危険性は否定できません。

企業の責任者にとって評判や信頼を守る対応は欠かせませんが、その前に自分や従業員の心身を優先する姿勢が不可欠です。

SNSから一時的に距離を置き、休養やリフレッシュを取り入れると、冷静さを取り戻せるきっかけになると考えられます。

さらに、信頼できる同僚や家族へ相談し気持ちを分かち合えば、一人で抱え込むよりも精神的に安定しやすくなります。

アンチコメントや誹謗中傷を受けた場合の対処法とは?

SNSやブログ、掲示板などで心ないアンチコメントや誹謗中傷を受けたとき、どう対応すればよいのか悩む人は少なくありません。

放置しておくと精神的に追い詰められたり、場合によっては法的なトラブルに発展することもあります。

ここでは、誹謗中傷に適切に対応するための具体的な対処法を以下の4つに分けてご紹介します。

今まさに被害に苦しんでいる方は、ぜひこの記事を参考にして冷静に対応してください。

関連記事

・誹謗中傷対策は会社に依頼!対応方法やメリットに選び方も解説

・誹謗中傷対策を解説。被害の実例と訴える基準、削除方法、事前対策を解説

・「実名+詐欺師」の検索結果を非表示に!H様の逆SEO対策成功事例を紹介

アンチコメントや誹謗中傷を無視する

アンチコメントや誹謗中傷の多くは投稿者が相手の反応を楽しむ「炎上目的」であるため、感情的に反応せず無視することが推奨されます。

です。これによって相手の挑発に乗らず、さらなるトラブルを避けることが可能です。

たとえばSNSでの誹謗中傷に対して一切反応せず、投稿の設定を変更して特定のユーザーからのコメントを非表示にすることで、問題の拡大を防ぐことができるでしょう。

逆に誹謗中傷に反論した結果、炎上が拡大して精神的な負担が増大することも考えられます。

アンチコメントや誹謗中傷は、反応しないことで自分自身の心を守ることにつながります。

すぐに反論したくなる気持ちがあっても、まずは一呼吸おいて「無視する」選択肢をもちましょう。

ただし内容があまりにも脅迫的であったり、名誉毀損に該当する場合は専門家や関係機関に相談することが重要です。

プラットフォームの機能を利用する

誹謗中傷を受けた場合は、SNSやブログなど各プラットフォームに備わっている通報・ブロック・ミュート機能を積極的に活用しましょう。

これによって被害の拡大を防ぐだけでなく、自身の心理的負担を減らすことが可能です。

各プラットフォームは、ユーザーを守るために一定の機能やポリシーを整備しています。

主要なプラットフォームごとの機能の例は以下のとおりです。

| 主な機能 | 特徴・ポイント | |

|---|---|---|

| X(旧Twitter) | ・通報・ブロック・ミュート | ・通報でアカウント凍結の可能性あり ・ミュートで表示を非表示にできる |

| ・通報・ブロック・制限機能 | ・制限機能でコメントを他人にみえないようにできる ・NGワードも設定可能 | |

| ・通報・ブロック・コメント制限 | ・特定の人からのコメントやメッセージを制限可能 | |

| YouTube | ・通報 ・非表示ユーザー設定 ・NGワード設定 | ・コメント欄の監視と制限が可能 ・スパムや誹謗中傷を自動で非表示にできる |

| TikTok | ・通報 ・ブロック ・コメントフィルター | ・コメントやメッセージの表示範囲を細かく設定可能 |

これらはユーザー自身が自分を守るための「デジタル自衛手段」として、有効かつ現実的な対処法です。

ただし違法性が高い内容や繰り返しの被害がある場合は、警察や弁護士への相談も検討しましょう。

あまりにも悪質な場合は弁護士に依頼する

インターネット上の誹謗中傷は、内容によっては名誉毀損罪・侮辱罪・脅迫罪などの刑事事件や、損害賠償請求の対象となります。

誹謗中傷の内容が悪質で精神的・社会的被害が大きい場合は、迷わず弁護士に相談・依頼しましょう。

弁護士なら発信者の特定や損害賠償請求など、法的な手続きによる対処が可能です。

たとえば匿名掲示板での誹謗中傷に悩まされていて、弁護士に依頼して発信者情報開示請求を実施したとしましょう。

発信者情報開示請求とは、裁判所を通じてプロバイダやSNS運営会社に対し、投稿者のIPアドレスや契約者情報などを開示させる手続き

場合によっては、加害者が特定されて投稿削除と慰謝料の支払いが認められるでしょう。

弁護士に誹謗中傷対策を依頼する際の最大のハードルのひとつが「費用」です。

案件の内容や対応の範囲によって異なりますが、5~30万円ほどの費用がかかることを覚悟しましょう。

初回相談無料の法律事務所も増えており、弁護士を利用するハードルは下がっています。

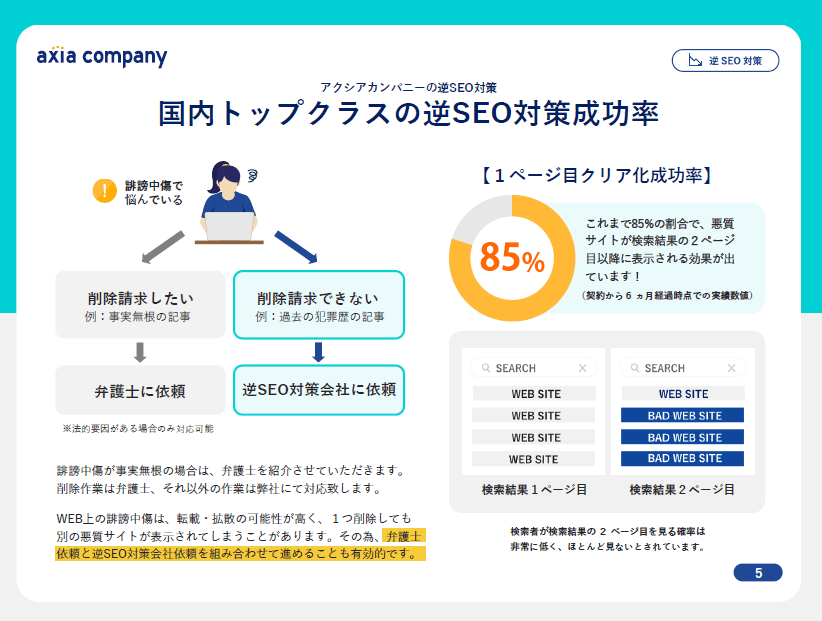

アンチコメント・誹謗中傷の専門家に相談する

ネット上での誹謗中傷やデマによって風評被害が拡大している場合は、風評被害対策を専門とする民間事業者に相談するのも有効な手段です。

個人や企業が一度ネット上で中傷や悪評を受けると、その情報はSNSや掲示板、検索エンジンに拡散され、長期間残り続けることがあります。

風評対策事業者は、専門の削除申請代行や検索結果の圏外化(逆SEO)を含むさまざまなサポートが可能です。

被害が拡大してからでは手遅れになることもあるため、早めの相談が重要です。

費用はかかるものの、精神的な負担や信用失墜のリスクを考えれば、早期の対応は十分価値があります。

また弁護士に依頼するのに比べて大幅にかかる費用を抑えられるのもポイントです。

ただし、100%成果・効果が表れるわけではない点と、法的な手続きができない点に注意しましょう。

関連記事

・ネガティブSEO?逆SEO対策とは?やり方を解説する完全ガイド

・株式会社A様の逆SEO施策成功事例:事実と異なるネガティブ情報を排除

・株式会社B様の逆SEO施策成功事例:ネガティブニュース記事対策とブランドイメージの回復

アンチコメントや誹謗中傷から身を守る方法

インターネット上でのアンチコメントや誹謗中傷から身を守るには、事実に基づいた適切な情報発信を心がけることが重要です。

誤った情報や過激な表現は、炎上や批判の原因となり得ます。

アンチコメントや誹謗中傷を防ぐためには、以下のポイントを意識した情報発信が求められます。

| ポイント | 説明 |

|---|---|

| 事実確認の徹底 | 情報を発信する前に、その内容が正確であるかを確認する。誤った情報の拡散は炎上の原因となる。 |

| 過激な表現の回避 | 感情的な言葉遣いや挑発的な表現を避け、冷静で中立的なトーンを心がける。 |

| 個人情報の保護 | 自身や他者の個人情報を不用意に公開しない。プライバシーの侵害はトラブルの元となる。 |

| 著作権・肖像権の尊重 | 他者のコンテンツを使用する際は、適切な許可を得るか、引用のルールを守る。無断使用は法的問題を引き起こす可能性がある。 |

| 公私の区別 | プライベートとビジネスの情報を明確に区別し、適切な場で適切な内容を発信する。 |

| 誤情報の訂正と謝罪 | 万が一、誤った情報を発信してしまった場合は、迅速に訂正し、謝罪することで信頼回復に努める。 |

これらのポイントを守ることで不要なトラブルを避け、健全なオンラインでの交流を維持することが可能となります。

アンチコメントにあたる例文一覧

アンチコメントは、その内容によって侮辱罪・名誉毀損罪・信用毀損罪/業務妨害罪・脅迫罪などに該当する可能性があります。

以下は、犯罪に該当する恐れのある例文の一例です。

- 「バカ」「カス」「きもい」「死ね」

- 「太っているくせにカッコいいと勘違いしている」

- 「誰にも相手にされないくらいのブスだ」

- 「金儲けのことしか考えていないクズ」

- 「バカ女・クソ女呼ばわり」

- 「◯◯さんは殺人事件の容疑者だ」

- 「◯◯さんは会社でセクハラを繰り返して処分を受けたらしい」

- 「◯◯さんは会社の同僚と不倫している」

- 「彼は犯罪者の息子だから暴力的に違いない」

- 「洋食屋の料理が腐っていて腹痛を起こした」

- 「〇〇レストランの料理には虫が入っている」

- 「〇〇スーパーの食品は賞味期限切ればかり」

- 「あの銀行は近いうちに倒産する」

- 「回転寿司チェーン店でガラス片が混入していた」

- 「殺してやる」「殴るぞ」

- 「家族全員皆殺しだ」

- 「耳を切ってやる」「足を折ってやる」

- 「職場に不倫をばらしてやるぞ」

- 「自殺しろ」「硫酸をかけてやる」

アンチコメントは、企業の信用失墜や個人の生活に深刻な影響を与える危険があります。

だからこそ、冷静に対応し、必要に応じて専門家への相談が大切です。

関連記事

・誹謗中傷対策は会社に依頼!対応方法やメリットに選び方も解説

・誹謗中傷対策を解説。被害の実例と訴える基準、削除方法、事前対策を解説

・「実名+詐欺師」の検索結果を非表示に!H様の逆SEO対策成功事例を紹介

アンチコメントや誹謗中傷をする人の特徴とは?

こちらではアンチコメントや誹謗中傷をする人の性格傾向や行動パターンに焦点を当て、なぜそのような言動に至るのかを明らかにしていきます。

アンチコメントや誹謗中傷をする人の主な特徴は以下のとおりです。

アンチコメントや誹謗中傷をする背景を理解することで、より適切な対処や距離の取り方がみえてくるはずです。

アンチコメントをする人の特徴①:他者の成功や幸福に対して否定的な感情を抱きやすい

アンチコメントや誹謗中傷をする人々の中には、他者の成功や幸福に対して否定的な感情を抱きやすい傾向がみられます。

これは自身の現状への不満や劣等感から、他者の成果を素直に受け入れられない心理が影響しています。

特に自尊心が低い人ほど他人の成功を脅威と受け取りやすく、それを攻撃的な形で表現しがちです。

たとえばSNSで人気のあるインフルエンサーが日常の幸せな場面を投稿すると、一部のユーザーが強い反発や中傷コメントを投稿することがあるでしょう。

これは投稿者の幸福感や自信が一部の閲覧者の心に劣等感を刺激し、否定や攻撃という行動につながっていると考えられます。

こうした心理を理解したうえで攻撃的な行動に対して冷静な距離を保ち、必要以上に反応しないことが大切です。

アンチコメントをする人の特徴②:匿名であることで責任感が薄れている

アンチコメントや誹謗中傷をする人には「匿名だからバレない」と思い、責任を感じにくくなっているケースが多くみられます。

たとえば匿名掲示板やX(旧Twitter)などで「あいつは性格が悪い」「消えろ」など過激な投稿が繰り返されている場面があります。

これらは実名では言えないような内容であるにもかかわらず、匿名だからこそ罪悪感が薄れて発言がエスカレートしてしまうのです。

特に他人と直接顔を合わせない環境では「相手がどれほど傷つくか」を想像することも難しくなりがちです。

ネット上での発言も、現実と同じように「誰かに届く言葉」であるという意識をもつことが健全なコミュニケーションには欠かせません。

「匿名だから」と気が緩みそうになったときほど、この視点を忘れないようにすることが大切でしょう。

アンチコメントをする人の特徴③:自身の見解が唯一正しいと信じている

アンチコメントや誹謗中傷をする人の中には、自身の見解が唯一正しいと信じて他者の意見や価値観を受け入れない傾向がみられる場合もあります。

このような人々は自らの信念を絶対視し、異なる視点をもつ人々に対して攻撃的な態度を取ることがあるのが特徴です。

また、その態度に対して何が悪いか把握していないことも問題点のひとつです。

たとえばSNSで政治や社会問題について議論が起きた際に、自身とは異なる意見をもつ相手を「間違っている」「ありえない」と攻撃的に批判する人がいるでしょう。

こうした人は自身の意見が唯一の正解であると信じ切っているため、他者の意見を冷静に受け止められず、結果的に攻撃的な発言へとつながりやすくなります。

多様な価値観が共存する現代社会において、他者の意見や視点を尊重して柔軟な思考をもつことが重要です。

関連記事

・誹謗中傷対策は会社に依頼!対応方法やメリットに選び方も解説

・誹謗中傷対策を解説。被害の実例と訴える基準、削除方法、事前対策を解説

・「実名+詐欺師」の検索結果を非表示に!H様の逆SEO対策成功事例を紹介

アンチコメントが多い人の特徴

アンチが多い人には、共通する行動パターンや発信の特徴があります。こちらでは、アンチが集まりやすい人にみられる主な以下の特徴について解説します。

なぜ特定の人だけが標的になりやすいのか、その理由を知ることで予防や対処にも役立てることができるでしょう。

関連記事

・誹謗中傷対策は会社に依頼!対応方法やメリットに選び方も解説

・誹謗中傷対策を解説。被害の実例と訴える基準、削除方法、事前対策を解説

・「実名+詐欺師」の検索結果を非表示に!H様の逆SEO対策成功事例を紹介

アンチコメントが多い人の特徴①:自信過剰で断定的な発言をしがち

自信過剰で断定的な発言をする人は他者からの反感を買いやすく、結果としてアンチが増える傾向があります。

このような人々は自己愛的な傾向をもち、自身の意見や価値観を絶対視しがちです。

そのため異なる視点や反論を受け入れにくく、他者との摩擦を生むことが少なくありません。

神戸大学の研究でも自己愛的な人は自身の信念や価値観に強い自信をもち、他者の意見を否定的に捉える傾向があると明らかになっています。

参照:青年期における対人恐怖傾向と自己愛傾向に関する心理発達的研究

具体例として、SNS上で自信過剰な発言を繰り返すインフルエンサーがフォロワーからの批判や反感を招くケースが挙げられます。

彼らの断定的な物言いが、多様な意見をもつ人々との間に溝を生み、結果としてアンチの増加を招くのです。

アンチコメントが多い人の特徴②:他者と異なる価値観やライフスタイルをもつ

他者と異なる価値観やライフスタイルをもつことは、個性や多様性の表れとして重要です。

しかし社会やコミュニティによっては誤解や偏見を生む原因となり、結果としてアンチコメントや誹謗中傷を受けることがあります。

人は自身の価値観や常識に基づいて他者を判断しがちです。

そのため異なる価値観やライフスタイルをもつ人々に対して理解が追いつかず、否定的な感情を抱くことがあります。

特に社会的な規範や一般的な価値観から外れる行動や考え方は、批判の対象となりやすい傾向があるでしょう。

たとえば伝統的な価値観が根強い地域で、個人主義的なライフスタイルや新しい価値観をもつ人が目立つ行動を取ると、周囲からの反発や批判を受ける場合があります。

これは、異なる価値観が既存の社会的調和を乱すと感じられるためです。

アンチコメントが多い人の特徴③:目立つ存在で注目度が高い

注目を集める人々はその影響力や成功に対して、他者からの嫉妬や反感を引き起こすことがあります。

特に社会的な成功や高い評価を受ける個人は、批判の的になりやすいとされています。

SNSなどのオンラインプラットフォームでは、フォロワー数が多いインフルエンサーや著名人が注目を集める一方で、彼らの言動や成功に対して否定的なコメントが寄せられることが少なくありません。

これは目立つ存在が他者の劣等感を刺激し、攻撃的な反応を引き起こすためと考えられます。

さらに目立つ存在はその影響力の大きさから、些細な言動でも大きな反響を呼ぶことがあります。

その結果、意図しない誤解や反発を招いてアンチの増加につながるケースも見受けられます。

関連記事

・個人もネットで炎上する時代!SNSに潜むリスクと対策

・インスタの乗っ取りを確認して解除する方法~乗っ取られる原因と対策

・YouTubeが炎上したらどうなる?誹謗中傷、悪口コメントへの対策

誹謗中傷(アンチコメント)が犯罪になる場合とは?

SNSや口コミサイトなどでの誹謗中傷には、誹謗中傷罪といった特別な罪は存在しません。

しかし、その行為や態様が刑法に定められた犯罪に当てはまる場合、実際に事件となり加害者が処罰されるケースがあります。

特にインターネット上は多くの人の目に触れるため、名誉毀損罪や侮辱罪などにおける「公然性」の要件を満たしやすく、法的リスクが高まります。

以下の表は、代表的な罪の概要です。

| 成立要件 | 典型例 | 法定刑 | |

|---|---|---|---|

| 名誉毀損罪 (刑法230条) | 公然と事実を摘示し、人の社会的評価を低下させる行為 | 「〇〇は不倫している」「△△は脱税している」とSNSに投稿 | 3年以下の懲役若しくは禁錮(2025年6月以降は拘禁刑)又は50万円以下の罰金 |

| 侮辱罪 (刑法231条) | 事実を示さず、公然と人を侮辱する行為 | 「バカ」「死ね」「無能」などの抽象的な悪口を投稿 | 1年以下の懲役若しくは禁錮(2025年6月以降は拘禁刑)又は30万円以下の罰金、又は拘留若しくは科料 |

| 脅迫罪 (刑法222条) | 生命・身体・名誉・財産に害を加える旨を告知 | 「殺すぞ」「家族を狙う」といったDMやコメント | 2年以下の懲役(2025年6月以降は拘禁刑)又は30万円以下の罰金 |

| 信用毀損罪 偽計業務妨害罪 (刑法233条) | 虚偽の風説を流布し、信用を傷つけたり業務を妨害する行為 | 「あの店は食材を偽装している」と根拠なく口コミ投稿 | 3年以下の懲役(2025年6月以降は拘禁刑)又は50万円以下の罰金 |

過去には、眼科医院に「勝手に一重まぶたにされた」と虚偽の口コミを投稿した事例では、裁判所が名誉毀損を認定し、投稿削除と200万円の賠償を命じました。

匿名だから大丈夫とは限らず、発信者情報開示請求で投稿者が特定されるケースも増えています。

批判と誹謗中傷(アンチコメント)の違いとは?

批判と誹謗中傷(アンチコメント)の違いを理解することは、健全なコミュニケーションを維持する上で重要です。

批判は相手の意見や行動に対し、具体的な根拠をもとに改善点や異なる視点を指摘する行為です。

一方、誹謗中傷は根拠のない悪口や個人攻撃をして、相手の名誉や人格を傷つける行為を指します。

より具体的な批判と誹謗中傷(アンチコメント)の違いは以下のとおりです。

| 批判 | 誹謗中傷(アンチコメント) | |

|---|---|---|

| 定義 | 事実や論理に基づいて相手の意見や行動の問題点を指摘し、改善を促す行為 | 根拠のない情報や侮辱的な言葉で、相手の名誉や人格を傷つける行為 |

| 目的 | 建設的な議論や相手の成長を促すこと | 相手を貶めたり、感情的に攻撃すること |

| 表現の特徴 | 冷静で具体的な指摘が中心 | 感情的で抽象的、または攻撃的な言葉が多い |

| 法的リスク | 表現の自由として保護されることが多い | 名誉毀損罪や侮辱罪などの法的責任を問われる可能性がある |

たとえばある製品に対して「この製品は価格が高い割に性能が低いと感じました。改善を期待します。」と述べるのは批判です。

一方「この製品を作った会社は詐欺だ。買う価値がない。」といった根拠のない非難は誹謗中傷に該当します。

インターネット上では匿名性が高いため、言葉の使い方に注意が必要です。

他者の意見や行動に対して異なる見解をもつ場合でも相手を尊重し、建設的な意見交換をすることが望ましいでしょう。

関連記事

・誹謗中傷対策は会社に依頼!対応方法やメリットに選び方も解説

・誹謗中傷対策を解説。被害の実例と訴える基準、削除方法、事前対策を解説

・「実名+詐欺師」の検索結果を非表示に!H様の逆SEO対策成功事例を紹介

アンチコメントや誹謗中傷をする人の心理に関する論文

SNSでアンチコメントや誹謗中傷が生まれる背景には「意見の違い」や「相手との関係性」が大きく関わっています。

「SNS 上における誹謗中傷行為の発生条件に関する研究」(明治大学)では、300名の嫌煙者を対象にしたインターネット実験を通じて、誹謗中傷が起こりやすい条件を調査しました。

研究の結果、自身と意見が異なる投稿に対しては発信者との関係にかかわらず反論意欲が高まる傾向がありました。

さらに自身と同じ意見の投稿が否定されたときには自らが否定されたと感じ、誹謗中傷的な反論へ発展することもあるとのことです。

たとえばSNSで「喫煙は自由だと思う」「同性婚は賛成」など、自身と違う考え方の投稿をみたとき、思わず否定したくなった経験がある人もいるかもしれません。

ときにはそれが感情的になり、相手を傷つける言葉へと変わってしまうことがあるでしょう。

しかし、SNSでは意見の違いがあるのは当たり前です。そのため感情的にならず、冷静に向き合うことが大切です。

アンチコメントや誹謗中傷の実例から考える心理状態とは?

インターネット上でのアンチコメントや誹謗中傷は、投稿者の心理状態や社会的背景を反映しています。

今回紹介するアンチコメントや誹謗中傷の実例は以下のとおりです。

これらの実例の分析によって、攻撃的な行動の背後にある動機や感情を理解する手がかりとなります。

SNSやオンラインコミュニティでのコミュニケーションに関心がある方や、ネット上のトラブル対策を検討している方にとって、有益な情報となるでしょう。

関連記事

・誹謗中傷対策は会社に依頼!対応方法やメリットに選び方も解説

・誹謗中傷対策を解説。被害の実例と訴える基準、削除方法、事前対策を解説

・「実名+詐欺師」の検索結果を非表示に!H様の逆SEO対策成功事例を紹介

以下、ご紹介する事例に関して、

当社は、関係性もとい、ご紹介している事例におけるいかなる関与もしておりません。以下の内容について一切の責任を負いません。内容に関するご質問やご対応はできかねますので、あらかじめご了承ください。

アンチコメントや誹謗中傷の実例①:Googleマップの不当な口コミ

2024年、Googleマップに投稿された虚偽の口コミにより名誉を傷つけられたとして、都内のクリニックの医師や関連団体が、アメリカのGoogleに損害賠償を求める訴えの裁判を起こしました。

この事例から、匿名性の高いインターネット上での誹謗中傷が実社会での法的措置に発展する可能性があることが示されています。

この医師の事例では、Googleマップに「門前払いされた」や「検査できない」などといった虚偽の内容が投稿されました。

そしてその結果、営業に損失が出たと報告されています。

参照:NHK

このような投稿をする背景には、他者を貶めることで自己の優越感を満たす心理がはたらいている可能性があります。

このような被害を受けた場合は、まずは冷静に事実関係を確認し、誠実な対応を心掛けることが重要です。

悪質な投稿が続く場合は、弁護士など専門家に相談し、法的手段を検討することも検討しましょう。

アンチコメントや誹謗中傷の実例②:レビュアーによる攻撃的な投稿

福島県郡山市のラーメン店の店主は、元客のAさんから「業務用スープを使用している」との虚偽の投稿をSNSで繰り返され、店の評判が低下したとしてAさんに対して110万円の損害賠償を求める裁判を起こしました。

郡山簡易裁判所は2020年7月、Aさんの投稿が名誉毀損に該当すると認定して11万円の損害賠償を命じました。

さらにAさんの投稿に「いいね」を押していた人が最近来店し、その理由を尋ねたところ、「なんとなく」と答えたというエピソードもあります。

店主は「いいね」も軽い気持ちですると人を傷つける可能性があることを伝え、注意喚起をしました。

参照:弁護士ドットコムニュース

Aさんは店舗への個人的な不満や不快感を、SNS上での中傷という形で発散した可能性があります。

このように悪質な投稿が続く場合でも、感情的な反応は避けて事実確認を徹底し、冷静に対処することが重要です。

アンチコメントや誹謗中傷の実例③:元ファンによる侮辱と脅迫

タレントで歌手の堀ちえみさんの公式ブログや掲示板に中傷の書き込みをしたとして、無職の女性が侮辱と脅迫の容疑で逮捕されました。

堀さんは2019年2月にステージ4の舌がんと診断されましたが、抗がん剤治療をしなかったことなどから、ネット上で「詐病」との中傷が始まったとのことです。

その後も「歌が下手だから歌うな」「体形が醜いから人前に出るな」といった中傷メッセージがライブ当日の朝に100件近く書き込まれるなど、誹謗中傷が続きました。

逮捕された容疑者は「堀さんの元ファン」を自称していますが、堀さんは「ファンだったらこんなことできるはずがない」と述べています。

参照:d menuニュース

女性が「元ファン」だった場合、ファンとしての高い期待が満たされず、失望や裏切りを感じた可能性があります。

または自身の生活への不満やストレスを堀さんに向けた可能性もあるでしょう。

アンチコメントや誹謗中傷の実例④:収入を得るために虚偽の記事を作成

俳優の西田敏行さんが違法薬物を使用しているとする虚偽の記事をインターネット上に掲載し所属事務所の業務を妨害したとして、警視庁赤坂署は男女3人を偽計業務妨害の疑いで書類送検しました。

いずれもネット掲示板や雑誌記事を根拠に「西田が違法薬物を使用している」「間もなく逮捕される」などと虚偽の情報を自身のブログやサイトに掲載しました。

警察の調べに対して3人はいずれも容疑を認め「人の興味を引いて閲覧数を伸ばし、広告収入を得たかった」と供述しています。

参照:日刊スポーツ

これはモラルや法より「稼げるか」を優先した例です。

ブログやSNSなどで注目を集めたい」「バズりたい」という欲求から「ショッキングな話題=人が反応しやすいネタ」に飛びついた可能性があります。

誹謗中傷が実際に罪になった事例はこちらの記事からチェック

企業のSNSの炎上事例まとめ12選と対策【2025年対応】

ネット上の発言も「公共の場での発言」と同じです。

名誉毀損や業務妨害など、法的リスクがあることを社会全体で教育・啓発する必要があります。

「アンチ コメント 心理」に関するよくある質問

Yahoo!知恵袋や教えて!gooなどでよく聞かれている質問にわかりやすく回答します。

アンチコメントや誹謗中傷をする人の心理まとめ

アンチコメントや誹謗中傷の背景には、劣等感・ストレスのはけ口・承認欲求・価値観の押し付けなど、複雑な心理が関係しています。

さらに「匿名だから大丈夫」「自分が正しい」と思い込む傾向や、他者の成功への嫉妬心も加害行動につながる要因のひとつです。

実際には被害者の側が精神的に追い込まれたり、法的トラブルに発展するケースもあるため、適切な対処法を知ることが非常に重要です。

#アンチコメント心理 #アンチコメント何がしたい

逆SEO対策

逆SEO対策 サジェスト対策

サジェスト対策 SEO対策

SEO対策 MEO対策

MEO対策 ホームページ制作

ホームページ制作

アクシアカンパニーの

企業リスク対策で売上・採用・ブランディングを守ります。

弊社は逆SEO・サジェスト共に高い成果率を誇ります。お客様の課題を明確にし早期解決致します。

事前調査&お見積り