SNSは、情報発信やコミュニケーションの手段として便利である一方で、デマや悪意のある投稿によって、企業や個人が風評被害を受けるリスクを抱えています。

実際、SNSから広まったデマが原因で、無関係の企業に風評被害が及んだケースもあります。

こうした風評被害は、一度広まると収束させることは難しく、長期的に企業のブランド価値を損なう可能性があるため注意しなければいけません。

この記事では、SNSで風評被害が起きやすい背景や、具体的な風評被害事例、具体的対策と未然防止策まで解説します。

SNS利用が当たり前となった今、SNS上の風評被害対策は、炎上リスク回避としても注目されています。

関連記事

・誹謗中傷対策を解説。被害の実例と訴える基準、削除方法、事前対策を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・サジェスト汚染対策完全ガイド Google、Yahoo、Bing対策

コンテンツ目次

SNSはネット風評被害の温床になっている

SNSは、一つのアカウントの投稿が瞬時に拡散されるため、情報伝達の速さに魅力がある一方で、誤情報や悪意のある投稿が拡散されるリスクもはらんでいます。

特に企業や個人に対する根拠のない噂や誤解が、短時間で拡散されて、やがて大きな風評被害に発展する場合もあり、注意が必要です。

SNSがネット上の風評被害の温床になっているという意識を強く持つことが、求められるようになっています。

ネット風評被害の多くはSNSで発生

総務省の「令和3年度 国内外における偽情報に関する意識調査」によると、フェイクニュースに接することの多い情報源の統計を取ったところ、SNSが58.5%と最も多いことが分かっています。(ちなみに2番目はテレビで26.7%)

この調査は、日本だけでなくアメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、韓国でも行われましたが、いずれの国においてもSNSが一番多い統計が出ています。

つまり、いつこれらの誤情報が、間違った形で受け取られて、風評被害につながってもおかしくない状況だということです。

SNSでは投稿が拡散されるスピードが速く、投稿者のフォロワーや関係者以外にも一瞬で広がるため、たった一つの誤情報が一夜にして何万人もの目に触れることも珍しくありません。

さらに、リポストや引用などによって誤解が増幅され、事実が歪曲したまま拡散されることで、いろんな悪い噂が飛び交う危険性もあります。

こうした連鎖が風評被害の深刻化を招き、企業や個人が社会的信用を失うリスクを高めているのです。

多くの人がデマを信じ拡散している

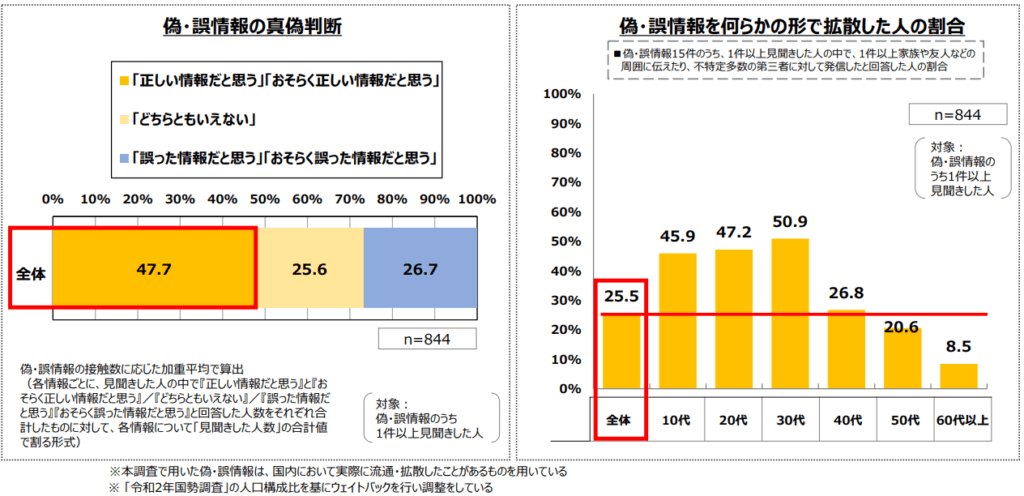

引用:総務省「ICTリテラシー実態調査」(4P)

総務省が令和7年に公表した「ICTリテラシー実態調査」によると、偽・誤情報を見聞きした人に、その真偽をどう思うか聞いたところ、47.7%の人が「正しい情報だと思う」「おそらく正しい情報だと思う」と回答しています。

ほぼ半数近くの人が、偽・誤情報を正しいものだと信じていることが分かります。

また、正しいと思い込んだ人の中の25.5%の人が、何らかの形でその偽・誤情報を拡散していることも分かりました。

つまり、SNS上で一度拡散された情報は、その信憑性に関わらず、一定数の人々に「本当の情報」として受け取られ、拡散される可能性があります。

SNSでは、信頼する友人やインフルエンサーが投稿・拡散しているだけで、それが信じる根拠となってしまう傾向もあります。

関連記事:デマによる風評被害はなぜ起こる?罪になる?原因と対策を解説

こうして根拠のない噂が、いつの間にか常識のように定着し、風評被害を引き起こす大きな要因となっているのです。

ネット風評被害が起こりやすいSNS

ネット上で風評被害が起きやすいSNSには、共通点があります。

それは「拡散性の高さ」「匿名性の強さ」「投稿が瞬時に多くの人に届く設計」です。

特にX(旧Twitter)、Instagram、YouTubeはユーザー数が多く、コメントやシェア機能が充実しているため、悪意ある投稿や誤情報が急速に拡散されやすい土壌となっています。

ここでは、それぞれのSNSがどのように風評被害と結びついているのかを詳しく解説します。

X(旧:Twitter)

X(旧Twitter)は、風評被害が発生しやすいSNSの一つです。

その大きな理由は「匿名性の高さ」と「リアルタイム拡散機能」にあります。

誰でもアカウントを簡単に作成でき、実名登録が不要なため、気軽に根拠のない噂やデマを投稿しやすい傾向にあります。

また、リポスト(旧リツイート)機能により、情報が瞬時に何万人にも広がる仕組みが整っています。

さらに、ハッシュタグを上手く利用すればトレンドに乗せることも可能で、悪質な投稿が短時間で大規模に拡散される危険性もはらんでいます。

個人や企業に深刻な被害を与える危険性があり、注意しなければいけません。

関連記事:X(旧Twitter)での誹謗中傷の対処法は?削除方法や凍結方法を解説

X(旧Twitter)には、炎上を面白がって拡散する野次馬のようなユーザーも多く、一度炎上してしまうと収束が困難になることも問題です。

Instagramは、画像や動画をメインに投稿・共有するSNSです。

Instagramは、視覚に訴えかけてくる訴求力が、風評被害につながりやすい傾向があります。

企業の商品や接客対応、店舗内の様子などが、ユーザーによって撮影・投稿された場合、事実と異なる内容でも「映像としてのリアリティ」があるため、見る人に強い印象を与えてしまいます。

また、ストーリーズやリールといった拡散性の高い機能が存在し、フォロワー経由で瞬時に広まるのも特徴です。

フォロワー数の多いインフルエンサーが、バズることを目的とするあまり、誇張した表現を使いがちで、それが誤解を招いて風評被害になる危険性があります。

関連記事:インスタの乗っ取りを確認して解除する方法~乗っ取られる原因と対策

Instagramの投稿は、誤認されやすく、ブランドイメージの毀損につながりやすくなっています。

TikTok

TikTokはショート動画を中心としたSNSで、特に若年層を中心に爆発的な拡散力を持つSNSです。

最大の特徴は「おすすめ(For You)欄」による自動拡散機能で、フォロワーが少なくても投稿がバズる可能性があることです。

これにより、事実に基づかない告発動画や誤解を招く編集を施した映像が、瞬く間に何十万、何百万回と再生されることがあります。

また、コメント欄も活発で、他ユーザーの推測や誤情報がさらに拡散される傾向にあります。

若年層の利用者が多いので、ネットリテラシーの低いユーザーによる、バイトテロのような悪質投稿が発生しやすいのも特徴です。

関連記事:インフルエンサーの炎上対策は?実際の事例や企業側の対応も紹介

企業の内情暴露、店舗でのトラブルが拡散された場合、その情報の真偽に関係なく、深刻な風評被害を引き起こす危険があります。

Youtube

YouTubeでは、風評被害が動画コンテンツという形で拡散される特徴があります。

例えば「暴露系動画」や「レビュー動画」は問題となりやすく、たとえ誤解や偏見に基づいた内容であっても、映像という形式で残るため視聴者に強く記憶されてしまいます。

動画は、タイトルやサムネイルで誇張演出されることも多く、これらは再生数を稼ぐための手段となっているため、誤解を招きやすいです。

さらにコメント欄での誹謗中傷や、Youtubeの切り抜きがX(旧Twitter)やInstagramのような他のSNSに拡散されることも多く、風評被害を加速させる要因となっています。

YouTubeは一度公開された動画は、投稿者が非公開にするか、Youtube側が問題として削除しない限り残り続けます。

関連記事:YouTubeが炎上したらどうなる?誹謗中傷、悪口コメントへの対策

YouTube誤った情報が、何年にもわたって被害を及ぼす可能性がある点でも注意が必要です。

SNSで風評被害が発生する原因

SNSは誰でも手軽に情報発信ができる反面、悪意のある投稿や誤解を招く内容も簡単に拡散してしまうリスクがあります。

誹謗中傷やデマ、企業アカウントの炎上、バイトテロなど風評被害の発生原因となるものは意外と多いです。

これらは一度拡散されると訂正が困難であり、企業や個人に長期的なダメージを与える深刻な問題となっています。

それぞれの原因について、詳しく解説します。

関連記事

・誹謗中傷対策を解説。被害の実例と訴える基準、削除方法、事前対策を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・サジェスト汚染対策完全ガイド Google、Yahoo、Bing対策

誹謗中傷

SNS上では、特定の企業や個人に対して根拠のない批判や攻撃的なコメントが日常的に投稿されています。

こうした誹謗中傷が繰り返されることで、あたかもその企業や個人が問題を抱えているかのような印象を多くの人に与え、風評被害に発展してしまうことがあります。

匿名での投稿が可能なSNSでは、投稿者に責任感が薄く、軽い気持ちで発言した内容が他者に深刻な影響を与える可能性があるのです。

関連記事:誹謗中傷対策を解説。被害の実例と訴える基準、削除方法、事前対策を解説

誹謗中傷が拡散されると、第三者が便乗して攻撃的な投稿を繰り返すことも多く、炎上が加速しやすい点にも注意が必要です。

デマ

デマのように事実ではない情報がSNS上で拡散されることも、風評被害の大きな要因です。

SNS上のデマは、注目を集めやすい内容が多く、ユーザーが真偽を確かめることなく共有・拡散をしてしまい、短時間で広範囲に広がりやすい傾向があります。

例えば「商品の異物混入」のようなネガティブな内容は、信じる人も多く、企業側が否定や訂正を行っても、その印象をすぐに払拭することは困難です。

関連記事:ネットで悪評を流されたときの対処法と予防策を解説。企業・個人別に紹介

さらに、SNSのアルゴリズムによって、インプレッションの多い投稿は繰り返し表示されるため、「多くの人がこの話題に触れている=事実」と誤認に結びつきやすく、デマの拡散に拍車をかけています。

企業アカウント炎上

企業公式アカウントの不適切な発言や対応ミスが原因で、炎上を招くケースもあります。

SNSでは、企業と消費者の距離が近くなる一方で、投稿内容や返信が一言でも失礼だったり誤解を招いたりすると、即座に炎上につながることがあります。

時事問題や社会的に敏感なテーマに軽率に言及して、批判の声が殺到し、企業のブランドイメージが損なわれるようなケースもあります。

また、SNSの炎上は対応スピードが大切です。

炎上時の対応が遅れたり、謝罪文の表現が不適切だったりすると、火に油を注ぐように事態が悪化し、さらに風評被害が深刻化するリスクが高まります。

関連記事:企業ブランディングと企業リスク対策の基本と成功事例を徹底解説

SNS炎上には、未然予防と早期対策の両方が求められます。

バイトテロ・バカッター

バイトテロとバカッターは、どちらもSNSを通じて企業に風評被害をもたらす行為ですが、発信者の立場や原因が異なります。

バイトテロは主に従業員による社内の問題であり、バカッターは顧客や外部ユーザーによる社外からの問題です。

飲食店を例に、その違いと影響を比較して解説します。

| バイトテロ | バカッター | |

|---|---|---|

| 投稿者 | 従業員(アルバイト) | 顧客(消費者) |

| 問題行動 | 料理に虫を入れる動画を投稿 | 料理に虫が入っていたと偽装した動画を投稿 |

| 炎上時の問題点 | 企業の教育制度や管理体制が問われて、信用を失う | 事実でなくても、一定数の人からは誤解され、信用を失う |

| 風評被害の影響 | 店舗単位からチェーン全体へと波及営業停止や謝罪会見に発展することもある | SNS上で「この店はひどい」といった印象が定着し、不買運動や評価低下につながる |

このように、同じSNS発信からもたらされた風評被害でも、バイトテロとバカッターでは少し影響の仕方は異なります。

関連記事:バカッターのその後の炎上まとめ~企業が被るリスクと風評対策

ただいずれにしても、その企業の信用が失われることに変わりはありません。

信用回復には、風評被害対策が必要になります。

アカウントのなりすましや乗っ取り

アカウントのなりすましや乗っ取り被害も、企業に深刻な風評被害をもたらす要因です。

どちらも企業名やロゴ、発言の雰囲気を真似て投稿されるため、ユーザーが本物と誤認しやすく、企業イメージを著しく損なう恐れがあります。

| なりすまし | 乗っ取り | |

|---|---|---|

| 炎上時の問題点 | ユーザーが本物と誤解し、信じてデマを拡散してしまう | 本物のアカウントなので、多くの人が騙されるため、信用を失う |

| 風評被害の影響 | 虚偽の投稿が事実のように拡散され、誤解が広がる | セキュリティの甘さを問題視され、情報漏洩を不安視する人が増える |

関連記事:なりすましとは?メールやSNSの見分け方と風評被害対策

このように、見た目では判別しにくいため、ユーザーにとってはどちらも「企業が発信した」と受け取られやすく、風評被害につながります。

SNS上の風評被害の具体的事例7選

ここでは、SNSにおける代表的な風評被害事例を厳選し、企業や個人にどのような被害をもたらしたかをまとめました。

事例を見ていくことで、SNSと風評被害との関連性がより理解しやすくなります。

それぞれの事件の背景に触れながら、分かりやすく解説していきます。

以下、ご紹介する事例に関して、

当社は、関係性もとい、ご紹介している事例におけるいかなる関与もしておりません。以下の内容について一切の責任を負いません。内容に関するご質問やご対応はできかねますので、あらかじめご了承ください。

風評被害事例①地震のデマによる旅行客減少

2025年、7月に日本で大地震や大津波が起こるというデマが、日本やアジア圏のSNS上で広く拡散されました。

これは、漫画家や風水師の情報が広く拡散されたことが発端です。

これにより、海外旅行客の日本への7月の旅行キャンセルが相次ぎ、香港の航空会社が日本との定期便を減便するといった影響が出ました。

政府は、X(旧:Twitter)の気象庁防災情報アカウントで「地震は正確に予測することはできない」ことを発信し、デマを信用しないように呼びかける事態に発展しました。

参照:朝日新聞デジタル

不確かな情報でも、SNSを介して多くの人に拡散され、実際に人の行動までも変えてしまった典型的な例です。

風評被害事例②あおり運転容疑者の勤務先だとするデマ

2017年の東名高速あおり運転死亡事故をめぐり、ネット掲示板に「容疑者の勤務先」として無関係の企業の情報を投稿した人物が、名誉毀損で罰金刑を受けました。

書き込みをきっかけに、噂が広がり、その企業には苦情や無言電話が殺到しました。

これは個人の軽率な投稿が、企業の信用や経営にまで大きな影響を与えた、典型例と言えるでしょう。

この事例の発端はネット掲示板ですが、SNSでもこのようなことは起こりえます。

なぜならSNSでは、身元の特定をする投稿が拡散されやすく、事実無根の情報であっても、企業や個人の社会的信用を深く傷つける危険があるからです。

参照:朝日新聞デジタル

このような誤情報が風評被害となり、実害に発展した重大な事件です。

風評被害事例③亀田製菓の移民受け入れの誤解

亀田製菓のインド出身のCEO就任や中国産米使用に関する話題がSNSで炎上し、不買運動へと発展しました。

問題となったのは、2024年にAFP通信から配信された『インド出身の亀田製菓会長「日本はさらなる移民受け入れを」』という記事です。

実際にCEOは記事タイトルのような発言はしておらず、外国の人材を活用していくべきという風な発言が、記事タイトルで「移民受け入れ」と表現されたのです。

これによりSNS上で、移民受け入れに反対する人から多くの非難を浴びることとなり、不買運動や株価が下落するといった事態に陥りました。

参照:AFP BB News

実際の発言や企業方針に誤解があっても、SNSでは一度火が付くとそれを覆すことは難しく、株価や企業の評判への風評被害が長期化してしまいます。

風評被害事例④コンビニ店長がコロナに感染と中傷

2020年、滋賀県のコンビニ店長が「コロナ感染者である」といった事実無根の情報がSNS上で拡散されました。

X(旧:Twitter)では、実際にマスク姿の店長の姿と店名を添え、「咳をして態度も悪い。暴言を吐いた」「この店には絶対行かないように。拡散してください」という投稿が行われました。

結果として、本人はストレスで休職を余儀なくされました。

SNSの風評被害は、企業に影響があるものばかりに見えますが、この事例のように個人に影響が及ぶ事例もあります。

個人への風評被害は、企業のような組織に比べ、そのすべてを一個人が受け止めることになるため、その精神的な苦痛は計り知れません。

参照:毎日新聞

軽はずみな投稿が、誰かを傷つけているという認識を持ち、自分が加害者にならないようにネットリテラシーを高めることも大切です。

風評被害事例⑤チロルチョコの虫混入騒動

2023年、X(旧Twitter)に、チロルチョコに虫が入っていたとする写真付き投稿が拡散され、異物混入騒動に発展しました。

投稿された画像のインパクトや拡散スピードの速さにより、SNS上ではチロルチョコを避けようとする不買運動が起こりました。

しかし、後日チロルチョコ側が調査を行い、商品写真から昨年販売した商品の可能性が高いことを公式に発表しました。

これにより、チロルチョコの虫混入の疑惑は払拭され、投稿者の保存環境の悪さを指摘する声が多くなっていき、チロルチョコの風評被害は最低限に食い止めることができました。

参照:ABEMA TIMES

これは、SNS炎上の初動の対応の早さと、事実関係の具体的な根拠の提示によって、風評被害から免れた事例です。

風評被害事例⑥トイレットペーパーがなくなるデマ

2020年、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、紙製品が不足するという情報がSNSで拡散されました。

「マスクの材料とトイレットペーパーは同じだから品切れになる」という噂がきっかけとなり、実際には供給に問題がなかったにもかかわらず、全国各地で買い占め騒動が発生しました。

目撃情報や買い占め行動が、SNSに投稿されることで「みんなが買っている=本当に足りない」という意識を植え付けることになり、人を動かしたのです。

これに対し、静岡県の丸富製紙株式会社は、X(旧Twitter)アカウントで、大量のトイレットペーパーが保管された倉庫画像と共に、潤沢な在庫があることを発信する事態にまで発展しました。

これは小売りや流通業にも悪影響を及ぼす風評被害のため、それらを食い止めるための賢明な判断だったと言えます。

参照:Yahoo!ニュース

災害や緊急時、人は情報の判断能力が鈍り、デマ情報に扇動されやすい傾向があることを証明する事例です。

風評被害事例⑦LUUPの交通違反投稿

「LUUP(ループ)」という、街でシェアできる電動キックボードにおいて、SNS上で信号無視のような交通違反や危険な乗り方をする利用者の動画が相次いで投稿されました。

これに対して「危険な乗り物」「規制すべき」という声が高まり、LUUP社に対する不信感が拡大することとなりました。

企業ブランドの信用が低下しただけでなく、「LUUP(ループ)」に乗っている人はマナー違反が多い、というイメージも強く拡散され、企業と利用者の双方が風評被害を受けることとなりました。

さらに社長の「一部の利用者が違反を繰り返す」という発言が、さらに炎上することとなり、交通違反者の規制やサービスの整備を強く求める声が多くなりました。

これは、企業のサービス品質と利用者マナーの双方が起こした風評被害事例と言えるでしょう。

SNSの風評被害を放置した場合のリスク

SNS上で発生した風評被害を放置すると、企業にとって取り返しのつかない損失を招く恐れがあります。

風評被害は単なる一時的な評判の低下にとどまらず、ブランド価値の毀損、取引先との関係悪化、人材採用への影響など、事業運営そのものに深刻なダメージを及ぼす可能性があります。

ここでは、風評被害を放置することで生じる主なリスクを解説します。

ブランドイメージを損なう

SNSでネガティブな情報が拡散された場合、その内容がたとえ事実無根であっても、ユーザーの印象には強く残ります。

例えば「異物混入」「ブラック企業」のようなイメージは、ブランドイメージを一瞬で悪化させる力を持っています。

長年の企業努力で積み上げてきた信頼と実績が、SNSを発端に生まれた風評被害で簡単に崩れさるのは、とても恐ろしいことです。

また、一度失った信頼を回復するには、長期的な風評被害対策とそのコストが必要です。

関連記事:ブランド毀損とは?原因・事例・企業が取るべき対策をわかりやすく解説

初期の対応を怠ったことで、ブランド全体が問題のある企業と、レッテルを貼られてしまうと、それを覆すことは困難になります。

取引先との契約解除

SNSでの炎上や風評被害が原因で、取引先から契約を打ち切られるケースもあります。

企業間の信頼関係は繊細で、ビジネスパートナーはリスクのある企業と関係を持つこと自体がリスクです。

特にB to B企業の場合、SNSのトレンドや口コミをそこまで重視しないと思われがちですが、悪評が業界内で広まれば取引停止や新規契約の見送りにつながりかねません。

また、取引先企業の株主や顧客から「なぜこの企業と関わっているのか」と批判を受ける可能性もあるため、風評被害は連鎖的にビジネスチャンスを失うきっかけになります。

応募者が減り採用活動難化

SNSでの風評被害が広がると、企業の評判を気にする求職者にとって選びたくない会社となってしまいます。

近年では求職者が企業名を検索し、X(旧Twitter)や掲示板サイト、口コミ転職サイトなどを確認してから、応募判断をするのが一般的です。

「ブラック企業」「パワハラ」「残業が多い」といったネガティブな投稿がSNSを中心に散見されると、応募を避ける傾向があります。

結果として、採用コストの増加や人材不足に悩まされる原因にもなります。

関連記事:採用SNSで苦戦しないためには?企業の炎上対策や成果の出し方を解説

中小企業やベンチャーにとっては、数件の風評で大きな痛手となる可能性があり、早期の対応が不可欠です。

SNSユーザーによる不買運動

SNSでの炎上や風評被害が原因で、不買運動が起こるケースも増えています。

例えば企業の不祥事や、特定の発言が「差別的」「政治的に不適切」とみなされた場合、それを認められない人や支持しない人達の中で、商品を買うことを控える集団心理が働きます。

不買運動は、短期的な売上減少だけでなく、長期的なブランドイメージの低下や取引先からの評価悪化にもつながります。

また、いったん沈静化しても、類似の話題が再燃したときに過去の炎上が再び掘り起こされ、再炎上するリスクもあります。

SNSにおいてアンチの声は、少数でも力を持つため、経済的な損失に直結する可能性があるのです。

株価下落で資金調達に影響

SNS上での風評被害が広がることで、株式市場にも直接的な影響が及ぶケースがあります。

特に上場企業の場合、ネガティブな投稿やSNS炎上によって、リスクが高まったと投資家に判断され、株価が急落することがあります。

実際、回転すしチェーンのスシローで、迷惑動画が投稿され炎上した時に、一時的に約160億円規模の時価総額が失われた例もあります。

株価が下がることで、今後の資金調達が困難になったり、企業価値そのものへの信頼が揺らいだりするため、中長期的な経営戦略にも大きな影響を及ぼします。

SNS上の情報が株価を動かす時代において、ネット上の風評管理はリスクマネジメントの一環といえるでしょう。

誹謗中傷による精神的苦痛

企業だけでなく、そこで働く個人、顔や名前が公開されている経営者などに対する誹謗中傷がエスカレートすることで、精神的苦痛を受けることがあります。

SNSでは匿名性が高く、過激な言葉や人格攻撃が日常的に行われており、投稿者にとっては軽いノリであっても、受け取る側には大きな心理的ダメージとなる場合があるため注意です。

中には、精神的に追い詰められて休職や退職する人もおり、企業としても人材の喪失という深刻な損害を被ることになります。

風評被害に対する対応が遅れると、従業員を守れない企業としてレッテルを貼られることもあるため、早期対策と従業員のケアが重要です。

SNSの風評被害をなくすには?対策方法を紹介

SNSによる風評被害は、拡散のスピードが早く、一度炎上するとなかなかそのイメージを払拭することはできません。

しかし、適切な風評被害対策を行うことで、被害を最小限に抑えることが可能です。

ここでは、風評被害をなくすための具体的な方法を解説します。

関連記事

・誹謗中傷対策を解説。被害の実例と訴える基準、削除方法、事前対策を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・サジェスト汚染対策完全ガイド Google、Yahoo、Bing対策

炎上後の迅速な対応

SNSで炎上した際、初動対応の早さが、風評被害の拡大を防げるかどうかを左右します。

SNSでは、情報が数分で数千〜数万回と拡散されるため、対応が1日遅れるだけで炎上規模が大きく変わってしまいます。

以下に、炎上後の大まかな流れをまとめました。

SNSで炎上が発生

炎上理由や炎上内容の事実確認

取引先等に影響がある事案なら連絡・謝罪

SNS公式アカウントおよびHPなどで説明、謝罪

再発防止策を立てて発表・実行

風評被害対策と風評監視と信頼回復

曖昧な対応や初動の対応遅れは「隠蔽しているのでは?」といった誤解を招くこともあり、信頼回復をより困難にしてしまいます。

誠意をもって迅速に発信する姿勢が、企業イメージの悪化を最小限に食い止める重要なポイントです。

悪質投稿の削除請求

誹謗中傷やデマなど、明らかに悪意のある投稿が拡散されている場合は、SNS運営会社に対して削除請求を行うことが可能です。

特に、企業名や個人名が特定できる形で中傷されている場合は、名誉毀損や業務妨害に該当する可能性があり、法的措置も視野に入れた対応が求められます。

削除要請の方法は、各プラットフォームごとにガイドラインが用意されているため、それに沿って迅速に申請を行うことが重要です。

また、弁護士など専門家と連携することで、より確実かつスムーズに対応できます。

放置しておくと、投稿がまとめサイト等に転載され、拡散が止まらなくなるため、早期の削除対応が必要になります。

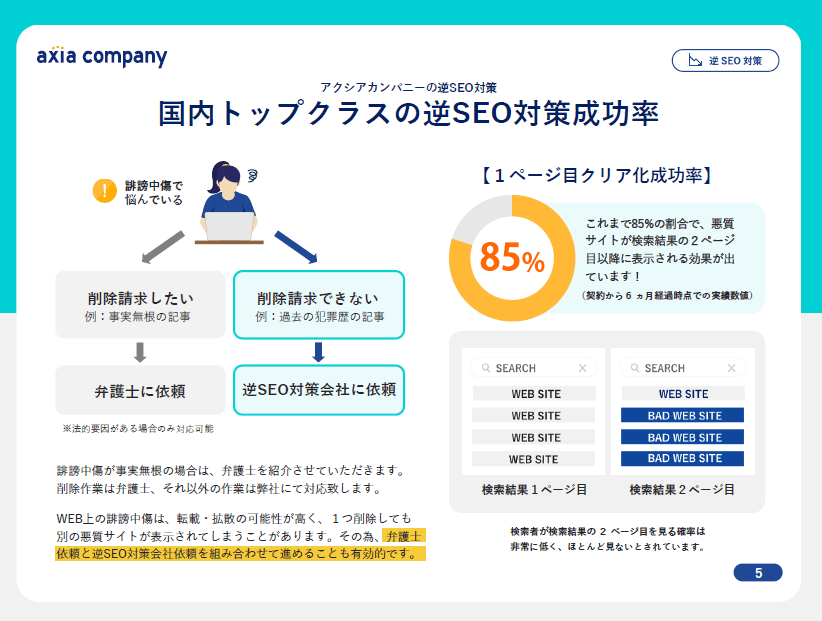

検索エンジンへの風評被害を抑える

SNSで発生した風評被害は、検索エンジンにも大きく影響を及ぼします。

企業名や商品名で検索した際に、ネガティブなキーワードや記事が表示されてしまうと、初見の検索ユーザーにも悪い印象を与えてしまいます。

これらは「逆SEO対策」「サジェスト対策」と呼ばれる、対策を講じることが効果的です。

| 検索エンジンに対する風評被害対策 | |

| 逆SEO対策 | 検索結果に出てくるネガティブな記事や口コミ、まとめサイト、掲示板を、検索上位から順位を下げて、目につかないようにする。 |

| サジェスト対策 | 検索窓に出る「やばい」「やめとけ」「ブラック」のような検索候補を別のワードに置き換えて、言葉によるネガティブイメージのすり込みを減らす。 |

関連記事:株式会社B様の逆SEO施策成功事例

どちらもネガティブな情報の露出を抑えることで、多くの人にそれを見られなくする手法で、一度失った信頼回復の基盤となる対策になります。

自社アカウントの正確な情報発信

SNS上で風評被害が発生した際、企業の公式アカウントから正確な情報を発信することは重要です。

風評が拡散する背景には、さまざまな噂が飛び交って情報が錯綜している状況であることが多く、これを放置するとユーザーは不確かな情報を信じてしまうリスクが増えます。

こうした中で、自社アカウントで冷静かつ事実に基づいた説明を行うことで、誤解の拡大を防ぐことができます。

またSNSだけでなく、HP上においても、「お問合せフォーム」や「F&Q(よくある質問)」のような疑問を解消する場を設置することも効果的です。

「~って言われているのは本当なのか?」という疑惑を、一つずつ解明していく地道な対応が、長期的にみて風評被害を減らすことにつながります。

公式からの正しい情報提供と、疑問解消の場がデマを減らし風評被害対策となるのです。

炎上時の対応マニュアルの策定

SNS炎上は、予期せぬタイミングで突然発生します。

そのため、普段から炎上時の対応マニュアルを社内で整備しておくことが大切です。

マニュアルには、以下のような要素を盛り込むことが重要になります。

- 炎上対応の責任者の明確化

- 緊急時の社内連絡体制

- 事実確認~謝罪対応までの手順

- 謝罪や声明文のテンプレート

このように、誰が炎上対応の舵を取って、どのような連絡体制で、対応を進めていくのかは最低限必要になります。

また、よりスピード感を持って対応するためにも、謝罪文のテンプレートをあらかじめ作っておくことも大切です。

マニュアルは定期的に見直し、訓練も行っておくと、いざというときにも迅速かつ冷静な対応が可能となり、風評被害の拡大を抑えることができます。

SNSの風評被害を未然防止でできること

SNSによる風評被害は、発生してから対応するよりも、日頃の備えによって未然に防ぐことも大切です。

企業としては、社員のネットリテラシー向上や、日常的なSNS上の風評監視といった予防策を講じることで、リスクを大幅に軽減できます。

ここでは、それらの企業が実践すべき未然防止策を解説します。

社員へのSNSネットリテラシー教育

風評被害の火種は、社員のSNS投稿から生まれることも少なくありません。

これは企業アカウントの問題投稿もそうですが、プライベートのアカウントの投稿も注意しなければいけません。

なぜなら、その問題投稿をした個人がどの企業で働いているか、特定される可能性があるからです。

もし特定されると、企業にも風評被害が及ぶことは想像できると思います。

こうした事態を未然に防ぐためには、入社時や定期的な研修で「SNSのネットリテラシー教育」を行うことが重要です。

具体的なNG投稿例や過去の炎上事例を共有することで、より実感を持たせての注意喚起が可能になります。

SNSの風評監視

風評被害を未然に防ぐためには、SNS上で企業名やブランド名に関する投稿を日常的に監視し、ネガティブな言及を早期に発見することが重要です。

例えば、X(旧Twitter)やInstagramなどで自社に関する投稿を自動的に検出するモニタリングツールを導入すれば、炎上の兆候や誤解を含む投稿を素早く把握できます。

特定のキーワードを設定してアラートを受け取る仕組みを活用すれば、発生初期の段階で冷静な対応が可能となります。

また月次レポートとして投稿傾向を可視化することで、リスクの変化やユーザーの声を継続的に分析することもできます。

風評監視は、自分でツールを利用する手段と、風評対策業者の監視サービスを利用する手段があり、予算と相談して適切な方を選びましょう。

まとめ:SNSの風評被害をなくすには早期対策が重要

SNSは、情報を瞬時に拡散・共有する便利なツールですが、誤情報や悪意のある投稿によっては、深刻な風評被害が発生するリスクがあります。

風評被害は、放置していても改善することはなく、徐々にその影響は悪化していき、やがて企業の経営にも悪影響を及ぼしかねません。

SNS上の風評被害には、未然予防と早急な対策が重要です。

そのためには、社員のリテラシー教育や日常的なSNSの監視、炎上時の対応マニュアルの策定が重要になってきます。

SNSの風評被害は、いつどこで起こるかわからないからこそ、企業としてもしっかり準備を整えておくことが、信頼とブランドを守ることにつながります。

#SNS 風評被害

逆SEO対策

逆SEO対策 サジェスト対策

サジェスト対策 SEO対策

SEO対策 MEO対策

MEO対策 ホームページ制作

ホームページ制作

アクシアカンパニーの

企業リスク対策で売上・採用・ブランディングを守ります。

弊社は逆SEO・サジェスト共に高い成果率を誇ります。お客様の課題を明確にし早期解決致します。

事前調査&お見積り