近年、教員による不祥事の報道が相次ぎ、教育現場への信頼が揺らいでいます。

性犯罪や体罰、飲酒運転といった重大な違反行為に加え、SNSでの不適切発言や金銭問題など、その内容は多岐にわたります。

そして、実名報道やSNSでの拡散により、問題が可視化されやすくなったことで、学校全体への風評被害や保護者の不安が拡大するという事態につながることも増えているでしょう。

そこでこの記事では、教員の不祥事に関する具体的な事例をはじめ、その原因や悪影響、風評被害への対策まで紹介します。

関連記事

・風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・ネットで悪評を流されたときの対処法と予防策を解説。企業・個人別に紹介

「サジェスト/関連ワードを非表示に」サジェスト対策の詳細はこちら

コンテンツ目次

- 1 教員(教師)の不祥事とは?

- 2 【2025年最新】教員(教師)の不祥事の事例一覧

- 3 教員(教師)の不祥事が起きる原因とは?

- 4 教員(教師)の不祥事が起きた場合の悪影響

- 5 教員(教師)の不祥事に関する風評被害対策は専門業者に依頼するのがおすすめ

- 6 教員(教師)の不祥事が起きた場合の学校側の対応

- 7 教員(教師)の不祥事に関するニュースが多く報道されている原因とは?

- 8 教員(教師)の不祥事に関する統計データ

- 9 教員(教師)の5大不祥事とは?

- 10 教員(教師)が不祥事が実名報道されるケース

- 11 教員(教師)が不祥事が実名報道されないケース

- 12 「教員(教師) 不祥事 一覧」に関するよくある質問

- 13 教員(教師)の不祥事一覧まとめ

教員(教師)の不祥事とは?

教員の不祥事とは、教師が公務員や教育者としての信頼を著しく損なう行為のことを指し、社会的にも深刻な問題とされています。

教員不祥事は、体罰、セクハラ、飲酒運転、金銭トラブル、不適切なSNS投稿などが挙げられ、その形態は多岐にわたります。

近年では、不祥事について公表されるケースも増加していて、実名が報道されているのを目にしたことがある方も多いでしょう。

そのため、不祥事の内容がネット上で取り上げられることも多くなっていますが、「教師 ニュース 最近」などの検索キーワードで上位に表示される不祥事の事例のなかには、教育機関や行政の管理体制にも問題がある場合も含まれます。

教員の不祥事の原因には、過重労働や人間関係によるストレス、倫理観の欠如といった背景もあると考えられるでしょう。

【2025年最新】教員(教師)の不祥事の事例一覧

教員による不祥事は、教育現場への信頼を大きく揺るがす深刻な問題です。

特に近年は、性犯罪や盗撮、体罰、飲酒運転、金銭トラブルといった事件が全国各地で報道され、社会的な注目度も高まっています。

これらの行為は、児童・生徒や保護者に深い不安を与えるだけでなく、学校や教育委員会全体の信用低下にも直結しかねません。

では、具体的にはどのような不祥事があるのでしょうか。ここからは、実際に発生した事例を紹介します。

山梨県の中学職員に無免許で授業を実施させた校長の事例

2025年6月、山梨県富士河口湖町の私立中学校で、必要な教員免許を持たない職員に授業を行わせていた不祥事が発覚しました。

2022~2023年に、国語の免許を所持していない職員に国語の授業を担当させ、理科や数学についても元校長が無免許のまま授業を実施していた事実が明らかになっています。

これを受け、元校長は教育職員免許法違反で書類送検され、富士吉田簡裁から罰金20万円の略式命令を受けました。

この事件は、教員の不祥事事例として悪質であり、管理者である校長が制度を形骸化させていた点が問題視されています。

参照:讀賣新聞オンライン

教員の不祥事は一般的に教員個人の不適切な言動に注目が集まりますが、このように組織ぐるみで教育の根幹を揺るがす行為も含まれるのです。

大阪府の小学校教師が痴漢行為によって懲戒免職になった事例

2024年、大阪府吹田市の南山田小学校に勤務していた男性教諭が、痴漢行為により懲戒免職処分を受けたことが明らかになりました。

事件は2023年7月に、大阪駅の地下通路で発生。歩いていた20代の女性にすれ違いざまにわざとぶつかり、女性の胸に肘を押し当てて触ったという内容でした。

同様の犯行を、同年の春頃にも行っていたということです。

そして、公務外の行為ではありますが、教育者としての責任は重大と判断され、2024年3月に懲戒免職処分が下されました。

教育の現場に携わる立場でありながら、性的加害行為に及んだ点は、生徒や保護者、地域社会に対して大きな不信感を与えます。

処分後、大阪府は実名を公表し、南山田小学校の名も報道により広まったことで、学校全体のイメージにも悪影響を及ぼしました。

長野県の小学校で教諭が体罰・暴言で減給処分になった事例

2025年6月、長野県中信地区の小学校に勤務していた36歳の女性教諭に対し、児童への体罰と暴言が認定され、減給10分の1、1か月の懲戒処分が下されました。

報道によれば、この教諭は授業中に教室で騒いでいた児童5名に対して、指で頭や頬を複数回叩く体罰を実施。

また、6名の児童に対して「くず」「死ね」「消えろ」といった人格否定的な暴言を教室内で繰り返していたとされています。

保護者から学校に相談があり、学校側が調査したことによりこれらの事実が確認されましたが、教諭自身は「これまでの指導が通じない状況で、子どもたちの意識を向けようと思った」といった説明をしているとのことです。

しかし、教育委員会は、成長過程の児童を傷つける行為だったと判断し、処分を下しました。

千葉県の教育長が教職員に不祥事により任期途中で退任した事例

2025年1月、千葉県の教育長が任期途中での退任を発表しました。背景には、県内の教職員による不祥事が相次ぎ、教育行政のトップとしての責任が問われたことがあります。

もともと教職員の不祥事が多発していましたが、2025年1月22日には、千葉県内の県立高の女子生徒が教諭の言動に悩み、何度もSOSを発していたにも関わらず学校側が全て気づかず、自殺したという事案が明らかに。

これに関して、教育長が謝罪するという事態も起きていました。

今回のように、教育長が任期を2年残している状況で、教職員の不祥事を理由に辞職するというケースは極めて異例であり、教育界全体に大きな衝撃を与えました。

参照:産経新聞

この事例は、教員の不祥事が管理職や行政機関にまで波及する典型であり、組織全体としての責任の所在と対応のあり方が改めて問われています。

埼玉県の小学校教諭がスマホ隠し撮り容疑で逮捕された事例

2025年7月、埼玉県内の公立小学校に勤務する男性教諭が、盗撮目的で勤務先の小学校に侵入したとして建造物侵入の疑いで逮捕されました。

男性教諭は、教室内に穴の空いた筆箱を置き、その中に自身のスマートフォンを隠して盗撮しようとしていたようです。

その時間帯は、プールの授業のため女子児童が着替えをする予定で、その模様を撮影することが目的だったと推測されています。

事件が発覚した経緯は、別の男性教諭が教室内に置かれている筆箱を見つけ、その中にあったスマートフォンを確認したところ、盗撮した映像が残っていたからとのこと。

校長に相談し、警察に届けられましたが、逮捕された教員は「置き忘れただけ」と供述しているようです。

参照:産経新聞

茨城県の小学校講師が酒気帯び運転で懲戒免職になった事例

2025年5月26日、茨城県教育委員会は、水戸市立吉沢小学校に勤務していた26歳の女性講師を酒気帯び運転の容疑で懲戒免職とすると発表しました。

講師は同じ小学校に務める同僚教諭と居酒屋で飲酒後、運転代行の到着まで時間がかかることから、自ら酒気帯び状態で車を運転。

その途中で警察に職務質問を受け、基準値を超えるアルコールが検出されたことから警察に摘発され現行犯で検挙されました。

女性教諭は、約2時間にわたり、ビールやハイボール、焼酎の水割りなどを飲んでいたようです。

この件は、教員の不祥事の事例として社会的非難の対象となり、教育者としての信頼を根本から揺るがす重大な問題だといえるでしょう。

東京都で教員が15人懲戒処分になるなど不祥事が相次いだ事例

2025年3月26日、東京都教育委員会は性犯罪を含む不祥事に関連して、教職員15名に対し一斉に懲戒処分を行ったと発表しました。

以前担任をしていた女子児童の家に、のぞき見をするために侵入した容疑の男性教員や、自身が関わっているボランティア団体の宿泊イベントで自宅を訪れていた女子児童の裸を盗撮したり、体を触ったりした男性教員など、内容はさまざまです。

中には、中学校内で女子生徒のスカート内をスマートフォンで盗撮した男性教員、高校で女子生徒にわいせつな行為をした男性教員など学校内での出来事も。懲戒免職となった教員もいました。

参照:NHK

この事例から、教員の不祥事は単なる個別の逸脱にとどまらず、教育現場のガバナンスと倫理意識の欠如も影響している可能性もあると考えられます。

教員(教師)の不祥事が起きる原因とは?

教員の不祥事は個人の資質によるものだけでなく、職場環境や制度的な課題が背景にある場合も少なくありません。

過重労働や長時間勤務により心身のバランスを崩すケースや、職場内での孤立、倫理意識やコンプライアンスに対する理解不足などが重なり、不適切な行動に至るリスクが高まります。

ここからは、不祥事が起きる具体的な要因について詳しく紹介していきます。

関連記事

・風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・ネットで悪評を流されたときの対処法と予防策を解説。企業・個人別に紹介

長時間労働と業務負担の過重によるストレス蓄積

教員の不祥事が発生する背景には、長時間労働と業務負担の過重によるストレスの蓄積が大きく影響しています。

昨今の教員は、授業の準備や採点業務に加え、部活動の指導、保護者対応など多岐にわたる業務が日常的に重なり、勤務時間外も仕事に追われる状況が常態化している方も多いと言われています。

休憩や睡眠時間が十分に確保できず、慢性的な疲労が心身のバランスを崩す一因となっているのです。

また、教員は「生徒の手本」として常に高い倫理意識を求められる職業でありながら、サポートの乏しい環境に置かれやすく、孤立感を抱えるケースも少なくありません。

適切な相談相手やフォロー体制が整っていない学校現場では、問題の兆候が見過ごされがちで、結果として不適切な行動に至るリスクが高まります。

些細なミスやトラブルに対しても過度な責任を背負わされることで、精神的な圧迫感が増幅し、判断力の低下や感情の抑制が困難になってしまうというわけです。

倫理観・コンプライアンス意識の希薄と研修不足

倫理観やコンプライアンス意識の希薄さと、それを補う研修の不足も、不祥事に深く関わっています。

教育現場では日常業務の多忙さが常態化しており、コンプライアンス研修の実施が形式的に済まされる、もしくは実施そのものが後回しにされるケースが少なくありません。

その結果、教員が自らの言動を省みる機会を失い、不祥事の予防という本質的な目的が果たされないまま現場に立ち続ける状況が生まれています。

とくに性犯罪や体罰といった重大な不祥事に関しては、法的なリスクや被害者への影響に対する認識が不十分なまま、軽率な言動に至る事例も散見されます。

現場レベルでの判断や対処に任されている場面が多いため、正しい対応方法を知らないまま問題行動がエスカレートし、最終的に懲戒処分へ発展することもあります。

こうした傾向は、結果として教員の処分件数の増加につながっていると考えられます。

教員(教師)の不祥事が起きた場合の悪影響

教員の不祥事が発覚すると、その影響は個人の処分にとどまらず、児童・生徒、保護者、同僚教員、地域社会にまで広がります。

特に子どもたちに対しては心理的な傷を残す恐れがあり、教育環境そのものの安全性が揺らいでしまうでしょう。

また、保護者の信頼が失われれば学校への批判が集中し、教職員全体の士気低下や離職率の増加にもつながりかねません。

ここからは、不祥事による具体的な悪影響について解説します。

関連記事

・風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・ネットで悪評を流されたときの対処法と予防策を解説。企業・個人別に紹介

被害児童・生徒への心身への深刻な影響が生じる

教員による不祥事が発生した場合、最も深刻な悪影響を受けるのが、日々、接している児童や生徒です。

特に暴言や体罰、性加害、差別的言動などが関与するケースでは、心身への影響が長期間にわたり残る可能性が高く、学業や日常生活にまで支障をきたすことがあるでしょう。

教員という存在は、子どもたちにとって信頼できる大人であり、安心して学べる環境の中心にあるべき存在です。

その信頼関係が不祥事によって裏切られた場合、児童・生徒の精神的な安全は大きく損なわれ、トラウマや心的外傷を引き起こす原因となりかねません。

そして、被害を受けた当人だけでなく、クラスメートや周囲の子どもたちも精神的な混乱を経験し、教育環境全体に不安が広がってしまうでしょう。

教職員個人および家族への経済的・社会的負担が生じる

教員による不祥事が発覚した場合、当該の教職員本人だけでなく、その家族にも深刻な経済的・社会的負担がのしかかります。

特に懲戒免職が下された場合、給与の支給停止などに加え、昇給の見込みや退職金の支給なくなる可能性もあり、将来的な年金額にも影響が及びます。

安定した職業とされる教職からの離脱は、生活設計全体を根底から崩す結果となり、多くの場合、再就職も困難を極めるでしょう。

特に、実名を公表された場合は、不祥事の情報がインターネット上に半永久的に残り続けるため、社会的信用の回復は容易ではなく、本人に対する非難や差別が長期間にわたって続くこともあります。

また、家族への風評被害も深刻で、子どもが学校や地域で中傷を受ける、自宅に嫌がらせが届くといった二次被害につながるおそれもあるでしょう。

学校や教育委員会への不信感が広がる

教員による不祥事が発覚すると、その影響は個人の処分にとどまらず、学校や教育委員会全体への不信感へと波及します。

特に、事件がマスコミやSNSで報じられた場合、「一部の教員の問題」であっても「学校全体の信用低下」につながりやすく、地域社会からの厳しい視線にさらされることにもなるでしょう。

不祥事の発生そのものに加え、初動対応の遅れや情報公開の不備が重なると、保護者や地域住民の間に「隠蔽体質ではないか」「教育委員会は責任を果たしているのか」といった疑念が生まれます。

一度失われた信頼は簡単には回復せず、学校への苦情や問い合わせが殺到するなど、教育活動そのものに支障をきたすケースもあります。

また、報道を通じて学校名が広く知られることで、該当校に通う児童生徒やその家族が周囲から偏見の目で見られるなど、間接的な影響も深刻となってしまうでしょう。

教職員のモチベーションが低下する

教員による不祥事が発生すると、その当事者に限らず、同じ職場で働く他の教職員にも深刻な影響を与えます。

特に、一部の教員の不適切な行動がメディアやSNSを通じて広まることで、教員全体の社会的評価が下がり、誠実に職務を全うしている教職員の士気が大きく損なわれる傾向があります。

不祥事の波紋は、職場内の信頼関係や協力体制にまで及び、職場全体の空気が重ってしまう原因となるのです。

そして、業務に対する責任感や誇りが揺らぎ、生徒への指導にも悪影響を及ぼすことが懸念されます。

このような負の連鎖が続けば、教職への志望者が減るだけでなく、既存の教職員の定着率低下や離職率の増加にもつながり、人員の確保や後任の育成にも支障が出ます。

教員不足が深刻化する中で、不祥事がその問題をさらに加速させる要因となっているのが現状です。

ネット上で悪評が定着する

教員による不祥事が発生した際、その影響は報道直後にとどまらず、インターネット上で長期間にわたって悪評が定着するという深刻な二次的被害を引き起こします。

特に実名が報道された場合、まとめサイトやSNSに事件内容が転載・拡散されることで、情報は半永久的にネット上に残り続けます。

一度公開された情報は削除が難しく、風化することなく検索結果として可視化され続けるのが現実です。

具体的には、Googleなどの検索エンジンで「学校名+不祥事」「教諭名」などと検索すると、関連ニュースや個人に関する情報が長期にわたり上位に表示されやすくなります。

この状態が続くことで、学校や自治体、該当教員本人に対する社会的信頼は大きく損なわれ、風評被害が強化されていきます。

直接関係のない生徒や保護者、他の教職員にまで影響が及ぶ可能性があるため、組織全体のイメージダウンにもつながってしまうでしょう。

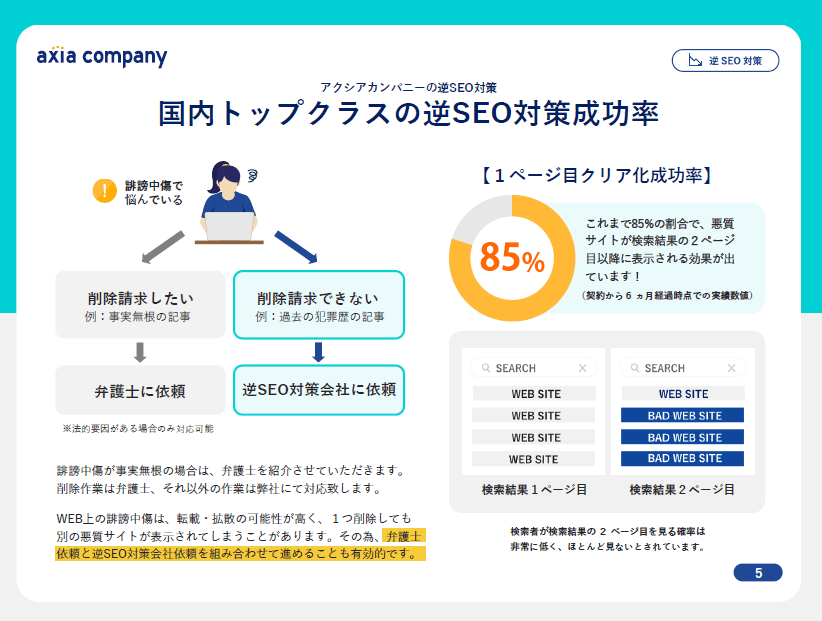

教員(教師)の不祥事に関する風評被害対策は専門業者に依頼するのがおすすめ

教員の不祥事は、特にSNSやまとめサイト、口コミアプリなどを通じて誤情報や憶測が拡散される場合もあり、そうなると被害は一層深刻になります。

学校のある地域においても、噂が広がると、風評被害につながるおそれがあるでしょう。

こうした事態を最小限に抑えるには、学校単体での対応では限界があり、風評被害対策に特化した専門業者への依頼が有効です。

専門業者は、検索エンジン対策(逆SEO)や削除依頼、投稿監視、誤情報の訂正などを一括して行える体制を持っています。

検索結果に表示されるネガティブ情報を下位に押し下げ、代わりにポジティブまたは中立的な情報を上位表示させることで評判を改善する手法

教員の不祥事によるネガティブ記事や噂が検索上位に出てしまっても、逆SEOを活用することで被害拡大を防ぎ、信頼回復につなげられます。

専門業者に依頼すれば、長期的にポジティブな情報を広げ、教育機関としての評価を守ることが可能です。

教員(教師)の不祥事が起きた場合の学校側の対応

教員(教師)の不祥事が起きた場合、学校は速やかに事実確認と初期対応を行い、被害児童や保護者への謝罪と支援体制を整えることが求められます。

その上で懲戒処分や免許管理手続きを進め、再発防止のための研修や制度改訂を実施することが重要です。

ここからは、学校側が取るべき主な対応内容について、順を追って整理していきましょう。

速やかな事実確認と初期対応の実施

教員による不祥事が疑われた場合、学校側には速やかな事実確認と初期対応の実施が求められます。

特に初動の遅れや不十分な対応は、問題の深刻化や二次被害を招く原因となるため、関係機関と連携した正確かつ迅速な対応が不可欠です。

まず、校長は教職員の不祥事疑いを受けた時点で、事実関係の把握に向けた聞き取り調査を速やかに開始する必要があります。

同時に、教育委員会への報告義務を適切に履行し、組織全体での対応に移行する流れを確保しなければなりません。

個人の判断や現場での曖昧な対応に任せると、情報が錯綜し、信頼性を損なうリスクが高まってしまうでしょう。

特に被害者への配慮を欠いた対応は、学校全体への不信感を招き、報道対応や保護者説明にも悪影響を及ぼします。

事実確認と対応の透明性を確保することが、学校の信頼を守る上で重要なポイントとなるでしょう。

被害児童・保護者への謝罪と支援体制の構築

教員による不祥事が発生した場合、被害を受けた児童やその保護者に対して、学校側が真摯に対応する姿勢が強く求められます。

最も重要なのは、早い段階で正式に謝罪を行い、精神的なケアを含む支援体制を整えることです。

曖昧な対応や形だけの謝罪では、信頼回復は困難であり、事態を悪化させる可能性もあります。

まず、学校は加害教職員に対する処分とは別に、被害児童とその家庭に対して誠意ある説明と謝罪を行いましょう。

児童の心のケアを第一に考え、保護者が安心して学校に子どもを通わせ続けられるよう、信頼の再構築に努めなければなりません。

単なる言葉だけの謝罪ではなく、学校としてどのような対応を取るのか、具体的な行動計画を示すことが重要です。

そのうえで、被害児童へのカウンセリングなどの継続的なフォロー体制を整えましょう。

不祥事が心身に与える影響は時間の経過とともに顕在化する場合もあり、短期的な支援だけでは不十分です。

外部の専門機関と連携しながら、長期的な視点で寄り添う姿勢が求められます。

懲戒処分・免許管理手続きの実行

学校や教育委員会は速やかに懲戒処分を検討し、必要に応じた手続きを行いましょう。

不祥事の内容が重大であれば、停職・減給・戒告といった処分ではなく、免職や懲戒免職が適用されることもあるでしょう。

特に教員資格を持っていれば、懲戒免職処分を受けた時点で教員免許は失効、あるいは取り消し対象となります。

教育委員会はこうした処分にあたって、法令に基づいた手続きを行い、最終的には文部科学省への報告や官報公告なども行います。

免許の失効手続きが正式に完了することで、対象者が別の自治体で再び教壇に立つことを防ぎ、不祥事の再発を未然に防ぐ制度的な歯止めとして機能します。

再発防止に向けた研修・制度改訂の実施

教員による不祥事が発生した場合、その後の信頼回復と再発防止に向けて、学校側には具体的な改善策の実行が求められます。

特に重要なのが、組織全体で取り組む研修と制度の見直しです。

個人の資質や判断に任せるのではなく、全教職員が共通認識を持てるような教育体制を整えることが不可欠です。

そのため、学校は不祥事防止のためのコンプライアンス研修や倫理教育を強化し、実際の事例をもとにしたケーススタディ研修を定期的に実施する必要があります。

こうした研修では、単なる法令遵守の確認にとどまらず、不適切な言動の背景や、予兆を見逃さないための視点も共有しましょう。

受け身の講義形式ではなく、教職員同士の意見交換やロールプレイなどを通じて、実務に即した理解を深めることが効果的だと考えられます。

教員(教師)の不祥事に関するニュースが多く報道されている原因とは?

最近、教員による不祥事のニュースが目立つように感じられる背景には、実際の発生件数の推移だけでなく、報道のされ方や情報の広がり方にも要因があります。

特に、マスコミが異常性の高い事例を優先的に取り上げ、強調して報道する傾向があることが一因とされています。

わいせつ行為や体罰、盗撮といった社会的関心が高いテーマは、ニュース価値が高く扱われやすいため、結果的に「教員の不祥事が頻発している」という印象が強まっているのです。

さらに、報道が一度出ると、SNSやまとめサイトで瞬時に拡散され、情報の注目度が長期化・拡大化しやすくなります。

特に最近では、ニュースの引用や再編集が短時間で広まり、元の事件とは異なる文脈で語られることも多く、風評被害や誤解を招きやすい状況が生まれてしまうのです。

ネット上では「学校名+不祥事」「教員名」などの検索が容易にできるため、過去の事件が掘り起こされ、あたかも新たな不祥事のように再び注目されるケースも見受けられます。

関連記事

・風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・ネットで悪評を流されたときの対処法と予防策を解説。企業・個人別に紹介

教員(教師)の不祥事に関する統計データ

教員の不祥事に関する統計データを見ると、一定の傾向が浮かび上がる一方で、「最近急増している」と一様に断定するには慎重な判断が求められます。

文部科学省の公表によると、2023年度に懲戒処分又は訓告等を受けた教職員は4,829人で、2022年度より257人増加しています。

その中でも2023年度に性犯罪・性暴力やセクハラで懲戒処分を受けた教員数は初めて300人を超え、過去最多となりました。

この結果からわいせつ行為などの重大な違反行為が社会問題化しつつある中、防止法の整備が進んでいるにもかかわらず、抑止には十分に至っていない現実が浮き彫りになっています。

ただし、2024年および2025年のデータは現段階で公表されておらず、現状の数値のみで「教員不祥事が急増している」と断定することはできません。

教員(教師)の5大不祥事とは?

教員による不祥事の中でも、特に重大性が高く、再発防止の重要性が叫ばれているのが「5大不祥事」と呼ばれる行為です。

これらは教職の信頼を根本から損なうものであり、処分や社会的影響も大きくなります。以下に代表的な5つの不祥事を一覧でまとめます。

| 概要 | 主な問題点 | 想定される処分 | |

|---|---|---|---|

| 体罰 | 生徒への暴力、暴言、威圧的な指導など | 精神的・肉体的被害、教育的信頼の喪失 | 戒告〜懲戒免職 |

| わいせつ行為 | 生徒・児童への性的接触、盗撮、SNSでの不適切なやり取りなど | 児童の人権侵害、実名報道、刑事責任 | 懲戒免職、教員免許取り消し |

| 個人情報流出 | 成績・住所・写真などを無断で公開、SNS投稿、USBの紛失など | プライバシー侵害、保護者からの批判 | 戒告〜減給、事案により訴訟リスクあり |

| 交通違反 | 飲酒運転、無免許運転、事故対応の不誠実さなど | 公務員としての自覚欠如、学校の社会的信用低下 | 停職〜懲戒免職 |

| 不正な会計処理 | 公費や教材費の私的流用、不正経理、備品横領など | 会計の透明性喪失、税金の不適切使用 | 減給〜懲戒免職 |

これらの不祥事はいずれも教育現場の信頼を著しく損ない、学校全体や教育委員会、地域社会にまで大きな影響を及ぼします。

発覚した場合は厳正な処分が行われるとともに、再発防止のための研修や管理体制の見直しが求められます。

関連記事

・風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・ネットで悪評を流されたときの対処法と予防策を解説。企業・個人別に紹介

教員(教師)が不祥事が実名報道されるケース

教員による不祥事の報道において、実名が公表されるかどうかは、事件の性質や社会的影響度によって判断されます。

特に刑事事件として逮捕・起訴された場合や、内容に重大性が認められる場合は、実名報道される可能性が高くなるでしょう。

実名報道されるケースの特徴としては、事件性が高く、社会的非難を集めやすいもの、例えば性犯罪、盗撮、児童への暴力行為などが代表的です。

報道機関は、実名報道に際して「社会的影響の大きさ」「公益性」「再犯の可能性」などの要素を総合的に考慮します。

加えて、加害者の立場が公務員や教育職である場合、立場上の責任が問われやすく、匿名ではなく実名での公表に踏み切る理由とされるのです。

関連記事:実名報道の悪影響と削除方法・対処法は?その後の就職や社会復帰についても解説

なお、メディアで匿名報道だった場合でも、教育委員会の処分通知や官報公告などの公的文書においては、当該教職員の実名が掲載されることがあります。

教員(教師)が不祥事が実名報道されないケース

教員による不祥事のすべてが実名報道されるわけではなく、内容や処分の性質によって匿名で扱われるケースも多く存在します。

実名報道されないケースの典型例としては、処分は受けたものの刑事事件として立件されていない場合や、教育委員会内での懲戒処分にとどまった事案などが挙げられます。

例えば、軽度のハラスメントや服務規律違反、校内での不適切な言動などが該当します。

また、加害者の行為が重大であっても、被害者が未成年の場合には、報道によって被害児童・生徒が特定されるおそれがあるとして、加害教員の氏名をあえて伏せる判断がされることもあります。

報道機関は、事件の公共性や社会的影響に加え、被害者の人権やプライバシー保護も重視しており、実名報道の可否はその都度慎重に判断されているというわけです。

また、学校側や教育委員会との調整が報道に影響することもあります。

学校現場への混乱や保護者対応を懸念し、取材に対して詳細を明かさない姿勢がとられる場合、メディア側も実名を控えることもあるでしょう。

「教員(教師) 不祥事 一覧」に関するよくある質問

教員(教師)の不祥事一覧まとめ

教員による不祥事は一部の事例であっても、教育現場全体の信頼を大きく損なう深刻な問題です。

性犯罪や体罰、飲酒運転などの重大な違反行為に加え、SNSでの不適切投稿や金銭トラブルなど多様化する背景には、倫理意識の低下や組織的な監督体制の不備があります。

また、報道やSNSの影響により悪評が拡散しやすく、風評被害やモチベーション低下などの二次的な影響も無視できません。

再発を防ぐには、事実確認と迅速な対応、被害者支援、コンプライアンス研修の強化など、学校と教育委員会の組織的な取り組みが不可欠です。

なお、インターネット上やSNSで風評被害が広がってしまった場合などは、情報の拡散を自分たちだけで抑えるのは困難に近いといえます。

こういった場合は、逆SEO対策などができる専門業者に依頼することもおすすめします。

#教員 不祥事 一覧

逆SEO対策

逆SEO対策 サジェスト対策

サジェスト対策 SEO対策

SEO対策 MEO対策

MEO対策 ホームページ制作

ホームページ制作

アクシアカンパニーの

企業リスク対策で売上・採用・ブランディングを守ります。

弊社は逆SEO・サジェスト共に高い成果率を誇ります。お客様の課題を明確にし早期解決致します。

事前調査&お見積り