公務員が懲戒免職(停職処分)になったらその後の人生はどうなるのか、不安に感じていませんか?

たとえ不起訴であっても、職を失うだけでなく、退職金や年金の支給制限・再就職の困難・社会的信用の低下といった深刻な影響が及ぶ可能性があります。

本記事では、懲戒免職処分を受けた公務員が直面しうる現実的な問題に加え、再就職支援制度や生活再建に向けた選択肢・不服申し立ての方法・資格制限・ネット上の風評被害への対策を解説します。

懲戒免職になった公務員のその後の人生はどうなるかに不安を抱える方は、ぜひ最後までご覧ください。

関連記事

・【実践的】ネット上の逮捕歴を削除する方法2つ!実例からやり方まで解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・SNSの風評被害の原因と事例7選!ネット風評被害は未然防止と対策が重要

「サジェスト/関連ワードを非表示に」サジェスト対策の詳細はこちら

コンテンツ目次

- 1 公務員が懲戒免職(停職処分)になる原因

- 2 公務員は不起訴でも懲戒免職(停職処分)になる?

- 3 公務員が懲戒免職になったその後の悪影響

- 4 公務員が懲戒免職(停職処分)になった事例とその後の経過

- 5 公務員の懲戒免職(停職処分)が報道(公表)されるケースとされないケースの違い

- 6 公務員が懲戒免職になったその後の再就職を成功率を高める方法

- 7 懲戒免職のその後の仕事・資格の制限とは?

- 8 公務員の懲戒免職とクビ(解雇)の違いは?

- 9 公務員の懲戒免職と停職処分の違いは?

- 10 公務員が懲戒免職のその後に立ち直るための支援制度・窓口

- 11 「公務員 懲戒免職 その後」に関するよくある質問

- 12 公務員が懲戒免職になったその後についてまとめ

公務員が懲戒免職(停職処分)になる原因

公務員が懲戒免職になる主な原因には、無断欠勤や遅刻などの服務規律違反、公金の不正使用、重大な犯罪行為、個人情報の漏洩、ハラスメント行為、そして副業の規定違反などがあります。

これらは、公務員としての信用や職務遂行能力に深刻な影響を及ぼす行為であり、懲戒処分の中でも特に重い懲戒免職や停職処分の対象とされます。

公務員が懲戒免職になる原因の詳細は以下の通りです。

一般服務規律違反

無断欠勤や虚偽報告などの服務規律違反は、公務員が懲戒免職や停職処分を受ける主要な理由のひとつです。

公務員は全体の奉仕者として高い規律と責任が求められており、職務を正しく遂行しない行為は、組織全体の信頼を損ねる重大な問題となります。

例えば、正当な理由なく21日以上の無断欠勤を続けた場合、勤務意欲や責任感の欠如と見なされ、懲戒免職の対象になる可能性があります。

このような行為は重い処分につながるため、注意が必要です。

また、休暇や手当の取得において虚偽の申請を行ったり、遅刻・早退を繰り返したりなどの行為も、継続性や悪質性が認められれば厳しい処分につながります。

公務員の服務規律違反は、たとえ刑事罰に問われなくても、公務員としての信用を大きく損なうため、日常的な勤務態度の積み重ねが重要です。

公金・官物に関わる違法行為

公務員が扱う公金や官物を不正に使用・取得する行為は、懲戒免職を含む厳しい処分の対象となります。

これは、公務員が国民の財産を預かる立場にある以上、その信頼を著しく損なう重大な違反とみなされるからです。

具体的には、業務上知り得た便宜を利用して賄賂を受け取る「収賄」・公金を着服する「横領」・備品などを私的に持ち出す「窃取」などが該当します。

過去には、自治体職員が住民税の納付金を一部抜き取って私的に使用した事案がありました。

結果として、刑事処分に加え懲戒免職となり、実名報道による社会的信用の失墜も招いています。

このような違法行為は、金額の多寡に関わらず組織全体への不信感を広げるため、厳格に処分される傾向があります。

関連記事:実名報道の悪影響と削除方法・対処法は?その後の就職や社会復帰についても解説

公金・官物に対する高い倫理観と慎重な取扱いが求められます。

職務上・公務外の重大事件

暴行・殺人・放火・麻薬所持といった重大な刑事事件に関与した場合、公務員は職務外であっても懲戒免職を含む厳しい処分を受ける可能性があります。

これは、公務員に課せられた高い倫理性と社会的責任が、職務時間外にも及ぶためです。

飲酒運転やひき逃げなどの交通法規違反で逮捕されたケースでは、刑事処分が確定する前に懲戒免職となった例も確認されています。

報道によって実名が公になれば、社会的信用の失墜にもつながる重大な問題です。

また、職務上の立場を利用して暴行を加える、あるいは権限を逸脱した行為を行った場合も、組織全体の信頼を損ねる深刻な非行として扱われます。

このような事件は一時的な過ちであっても、公務員としての信頼を失いかねません。

職務中はもちろん、公務外の私生活においても慎重な行動が求められます。

秘密漏洩・個人情報の不正取り扱い

職務上知り得た秘密や個人情報を不正に扱う行為は、公務員にとって重大な服務違反であり、懲戒免職を含む重い処分につながる可能性があります。

公務員は、住民の情報や行政の内部事情など、機密性の高い情報を日常的に扱っており、その取り扱いには注意が必要です。

特に、住民票情報は絶対に守られるべき個人情報にもかかわらず、家族や知人に無断で閲覧・提供すると、情報漏洩が判明した時点で停職処分が下されます。

情報漏洩に関しては、実際に懲戒免職になったケースも少なくありません。

また、内部文書の外部への流出が報道され、組織の信用を大きく損なった例も存在します。

このような行為は、たとえ軽い気持ちや善意であっても、結果的に公務員としての信頼を失う深刻な問題です。

関連記事:SNSの企業の情報漏洩の事例と対策、個人情報流出のリスクと罰則

公務員として職務に従事する以上、情報の守秘と慎重な取扱いは、常に強く意識する必要があります。

セクハラ・パワハラなど人権侵害行為

悪質なセクハラやパワハラなど、人権を侵害する行為は、公務員に対しても厳しい懲戒処分の対象となり、場合によっては懲戒免職に至る場合もあります。

公務員は、住民や同僚、部下といった立場の弱い相手に対して、公平かつ誠実な対応が求められており、ハラスメント行為はその信頼を大きく損なう行為です。

管理職の公務員が部下に対して継続的に侮辱的な言動を繰り返し、精神的な疾患を発症させた事案では、加害者側に懲戒免職処分が下された例もあります。

また、職場でのセクハラが長期間見過ごされ、内部通報によって発覚した結果、処分が一気に重くなったケースも報告されています。

ハラスメントは加害者に自覚がないケースも少なくありません。

関連記事:職場のハラスメントは企業の風評被害になる!パワハラ事例と対策を紹介

公務員としての立場や権限を正しく理解し、相手の尊厳を守る姿勢が大切です。

副業禁止規定の違反

公務員が許可なく副業を行うと、服務規程に違反し、内容や態様によっては懲戒処分の対象になります。

公務員には「信用失墜行為の禁止」や「職務専念義務」が課されており、営利目的の副業は原則として禁止です。

過去には、住民税の急増などから副業の存在が疑われ、調査を通じて無許可のアルバイトや事業が発覚するケースもあります。

実際に、YouTubeで収益を得ていた職員が、情報提供をきっかけに調査され、声の特徴から本人と特定されて減給処分を受けた事例も確認されています。

なお、処分の程度は違反内容や公務への影響度によって異なり、重大な信用失墜や職務妨害があった場合には、より重い処分が科される可能性もゼロではありません。

副業を行う際には、あらかじめ必要な申請と承認の取得が重要であり、副業禁止規定は公務の円滑な遂行と職務への信頼を守るための基本的なルールです。

公務員は不起訴でも懲戒免職(停職処分)になる?

公務員は不起訴処分となった場合でも、懲戒免職や停職といった懲戒処分を受ける場合があります。

刑事処分と懲戒処分は異なる制度であり、たとえ刑事事件として起訴されなくても、公務員としての信用や職務遂行に支障があると判断されれば、処分の対象になり得ます。

そのため、証拠不十分で不起訴になったものの、職場内でのセクハラ行為や不適切な金銭管理が認められた場合の処分は、懲戒免職や停職に値するわけです。

懲戒処分は、公務員の服務規律に照らして組織内で判断されるため、刑事裁判の有無とは関係ありません。

不起訴=無罪ではなく、公務員に求められる高い倫理性や社会的信頼を損なう行為があったと認定されれば、懲戒処分が科される可能性があります。

公務員が懲戒免職になったその後の悪影響

公務員が懲戒免職になると、たとえ不起訴処分となった場合でも深刻な影響を受ける場合があります。

特に、「退職金や年金はどうなるか」といった経済面での不安や、社会的信用の低下が大きな問題です。

- 退職金(退職手当)の支給が制限されたり、返納を求められたりする可能性がある

- 共済年金(旧職域加算を含む)の一部が支給停止・減額対象となることがある

- 雇用保険に加入していないため、懲戒免職後も失業手当を受け取ることができない

- 氏名や処分歴がネットに残り、社会的信用が失われ、再就職が極めて困難になる可能性がある

とくに以下のような事例が多く報告されています。

ここでは、「不起訴でも影響はあるのか?」「退職金や年金はどうなるのか?」といった点を中心に、懲戒免職後に生じる具体的な悪影響を解説します。

関連記事

・【実践的】ネット上の逮捕歴を削除する方法2つ!実例からやり方まで解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・SNSの風評被害の原因と事例7選!ネット風評被害は未然防止と対策が重要

退職金(退職手当)の支給制限・返納の可能性

懲戒免職となった場合、公務員の退職金(退職手当)は「全額不支給」や「一部減額」、さらに「返納」を命じられる可能性があります。

これは、退職金が勤続年数や功績をもとに支給される性質を持つ一方で、不正行為などによりその価値が否定されたと判断される場合には、支給を制限できるとされているためです。

国家公務員の場合、人事院規則に基づき、懲戒免職処分時には退職手当を全部または一部支給しないとし、支給後に不正が判明した際は返納命令が下されるケースもあります。

一方、地方公務員については、支給の有無や金額の減額について、各自治体の条例によって対応が分かれるため、一律ではありません。

懲戒免職でも支給対象となる自治体もあれば、一定の非行があった場合に全額不支給とする条例を設けているところもあります。

このように、懲戒免職後の退職金には大きな制限がかかる可能性があるため、制度や所属する団体の規定を把握しておく必要があります。

共済年金(職域年金)の一部停止と支給制限

公務員が懲戒免職や停職といった重い処分を受けた場合、共済年金のうち「職域年金相当部分(経過的職域加算)」が、最大で60か月間支給停止となる可能性があります。

これは、処分を受けた公務員に対して、「禁錮以上の刑」または「停職以上の懲戒処分」を受けた場合、一定期間にわたり年金上の制裁を科す制度です。

例えば、停職処分を受けた元公務員が、退職後に共済年金を請求したところ、経過的職域加算部分のみが5年間にわたって支給停止となる制度の対象になったケースもあります。

ただし、国民年金や厚生年金に相当する基本部分については、処分の有無にかかわらず支給されます。支給制限の対象は、あくまで上乗せ部分に限定されたものです。

このように、共済年金の一部停止は、懲戒処分の内容によっては退職後の生活設計に直接影響を与える重要な制度であり、公務員の信用や義務と強く結びついた仕組みであると理解しておきましょう。

共済年金の「経過的職域加算」は、制度統合後も経過措置として残っており、現在も制限の対象になります。

失業保険が対象外に(雇用保険未加入)

公務員は原則として雇用保険に加入していないため、懲戒免職となっても失業保険(基本手当)の給付対象にはなりません。

これは、公務員が国家公務員共済組合や地方公務員共済組合といった独自の福利制度に加入しており、民間の雇用保険制度とは別枠で運用されているためです。

企業で勤務していた会社員であれば、退職後にハローワークで失業認定を受ければ、一定期間の生活支援として失業手当を受給できますが、公務員の場合はこの仕組みが適用されません。

特に懲戒免職で職を失った場合には、退職金の減額や不支給、共済年金の一部制限などと重なり、退職後の生活設計に大きな影響を及ぼす可能性があります。

このように、公務員が失職した際には、雇用保険の対象外であることを前提に、再就職や生活支援制度について早めに情報収集・準備が必要です。

任意で雇用保険に加入していた非常勤職員など一部例外もあるため、個別の就労形態に応じた確認が必要です。

社会的信用が低下し再就職が困難に

懲戒免職となった公務員は、社会的信用の低下により再就職が極めて困難になるケースがあります。

その背景には、一部の自治体で懲戒処分を受けた職員の氏名や処分理由を公表している実態があり、名前が報道やインターネット上に残り、社会的な信頼を大きく損なってしまうからです。

地方自治体のホームページ上に「懲戒処分の公表」として氏名・職名・処分理由が掲載されるケースもあり、検索エンジンで名前を調べた際に処分歴が明らかになるケースも少なくありません。

その結果、企業側が採用をためらう要因となるほか、公務員としての再就職も一定期間(通常は2年間)禁止されているため、当面の就職先の選択肢が大幅に狭まります。

また、懲戒処分歴は履歴書に記載義務がない場合もありますが、前職での離職理由を問われる場面で不利に働き、結果として再就職活動に大きな壁となるのが現実です。

懲戒免職は、単なる退職ではなく「信用を失った」とのレッテルにもつながるため、その影響は長期的かつ深刻であると認識しておく必要があります。

ネット上で名前が出回り風評被害を受ける

公務員が懲戒免職処分を受けた場合、氏名や処分理由が自治体の公式サイトなどで公表される可能性があります。

このような情報は検索エンジンにも反映されやすく、本人の氏名を検索した際に処分歴が表示され、再就職や私生活に悪影響を及ぼしかねません。

特に、民間企業への転職を検討する場合、採用担当者がインターネットで名前を検索するケースは珍しくなく、ネガティブな情報が出ると選考に不利に働くと考えられます。

また、一部情報が他のウェブサイトに転載され、検索結果に長く残る場合があれば、風評被害が広がる一因となります。

このように、処分の公表による情報の残存は、懲戒免職者の社会的信用に長期的な影響を与える点で、大きなリスクといえるでしょう。

氏名検索で表示される処分歴は、名誉毀損には当たらないと判断されるケースも多く、削除対応が難航する場合があります。

公務員が懲戒免職(停職処分)になった事例とその後の経過

公務員が懲戒免職や停職といった重い処分を受けると、その後の人生に深刻な影響を及ぼしかねません。

たとえ不起訴や執行猶予付きの判決であっても、社会的信用の喪失や報道による風評被害などが避けられないケースもあります。

以下は、報告されている具体的事例です。

- 児童に体罰や暴言を繰り返した教員が、停職処分を受けた事例

- 自衛隊員が金庫の管理権限を悪用して現金を窃盗した事例

- 女児への不同意わいせつ・住居侵入で、地方公務員が懲戒免職された事例

- 交番での性犯罪により、有罪判決(執行猶予付き)を受けた元警察官の事例

ここでは、これらの懲戒処分事例とその後の経過を紹介します。

以下、ご紹介する事例に関して、

当社は、関係性もとい、ご紹介している事例におけるいかなる関与もしておりません。以下の内容について一切の責任を負いません。内容に関するご質問やご対応はできかねますので、あらかじめご了承ください。

児童に体罰や暴言を繰り返した教師が停職処分を受けた事例

2024年、札幌市立小学校に勤務する40代の男性教諭が、特別支援学級などで児童に対して体罰や暴言を繰り返したとして、停職6か月の懲戒処分を受けました。

この教諭は「幼稚園に戻れ」といった発言や、児童の手首を引っ張るなどの不適切な指導を行い、10件以上の問題行動が確認されています。

また、このような行為を市教委に訴えた同僚の女性教諭に対しても威圧的な態度をとっており、パワハラ行為も認定されています。

児童の不登校や職場内の人間関係への深刻な影響が重く見られ、長期の停職処分に至りました。

参照:Yahoo!ニュース

教員による不適切な指導は信頼を損なう深刻な問題です。

日常的な行動の積み重ねが懲戒処分に発展するケースもあり、現場では慎重な指導が求められます。

自衛隊員が金庫の管理権限を悪用して窃盗を行った事例

2025年、自衛隊浜松基地・航空教育集団に所属する50代の1等空尉の男性隊員が、懲戒免職処分を受けました。

以前所属していた愛知県・小牧基地の金庫から、米ドル紙幣約1,000万円相当の窃盗が発覚したためです。

この隊員は2024年8月まで金庫の管理を任されており、その職務権限を悪用して2024年12月と2025年3月の2回にわたって紙幣を抜き取っていました。

本人は「遊興費や借金返済に充てたかった」と動機を認めており、事件の発覚後、司令が服務規律の徹底を呼びかけるなど、組織としても再発防止に努める姿勢を示しています。

参照:NHK

重要資産の管理を任される立場にある者による不正は、組織全体の信頼を大きく損ないます。

権限と責任の重さを理解し、日頃から厳格な内部管理体制を整えることの重要性が浮き彫りとなった事例です。

女児への不同意わいせつ・住居侵入で懲戒免職された地方公務員の事例

2024年、島根県土木部下水道推進課に所属していた39歳の男性職員が、不同意わいせつと住居侵入の容疑で逮捕・起訴され、同年7月11日付で懲戒免職処分を受けました。

男は6月5日、下校中の10歳未満の女児を見かけ、自宅まで後をつけて侵入。玄関に出てきた女児に対してわいせつな行為を行ったとされています。

容疑を認めた男は、「車庫に車がなく保護者が不在だと確信し、遊興目的で行った」と供述。勤務態度は真面目とされていましたが、事件前後は体調不良を理由に欠勤していました。

参照:Yahoo!ニュース

公務員によるこのような重大な性犯罪は、被害者への深刻な心理的影響だけでなく、行政への信頼も著しく損ないます。

普段の勤務態度が良好であっても、個人の倫理観が問われる行為であり、再発防止のためには組織的な教育と監督体制の強化が求められます。

交番での性犯罪で執行猶予付き有罪判決を受けた元警察官の事例

熊本県警の元警察官が、交番内で部下の女性警察官に対して強制わいせつ傷害の罪に問われ、2024年12月、熊本地方裁判所から懲役3年・執行猶予5年の有罪判決を受けています。

事件は前年2月、交番の男性用仮眠室で発生。加害者は女性警察官を仮眠室に呼び出し、胸や下半身を触って全治10日のけがを負わせました。

判決では、職務上の優越的立場を利用した卑劣な犯行だと厳しく指摘。加害者は罪を認め、慰謝料200万円の支払いと懲戒免職処分を受け、退職金も支給されていません。

参照:NHK熊本

職場内の上下関係を悪用した性犯罪は、被害者の尊厳を踏みにじる重大な人権侵害であり、法の下で厳正に裁かれるべき行為です。

信頼される立場にある警察官が加害者であったという事実は、組織への信頼を大きく損ないます。

再発防止のためにも、通報体制や内部監査の強化が求められます。

公務員の懲戒免職(停職処分)が報道(公表)されるケースとされないケースの違い

公務員が懲戒処分を受けた場合、その内容が報道されるかどうかは一律ではありません。

懲戒免職が必ず報道されるわけではなく、処分の重さや事件の公共性、自治体ごとの公表基準によって異なります。

たとえば、同じ「懲戒免職」でも報道されるケースと報道されないケースがあるのは、以下のような判断基準があるからです。

| 公表されやすいケース | 公表されにくいケース |

|---|---|

| 刑事事件として逮捕・起訴された場合 | 内部処理で完結し、刑事手続きに至らない場合 |

| 被害者が複数に及ぶ、または事件の社会的影響が大きい場合 | 被害者が未成年であるなど、被害者保護の観点から非公表とされる場合 |

| 高い公共性・報道価値があると判断された | 個人情報保護やプライバシー配慮の観点から非公表とされる場合 |

| 自治体の「積極的な情報公開方針」に基づく | 自治体が「公益性が低い」と判断した場合 |

このように、同じ処分でも自治体や事件内容によって扱いが分かれます。

また、処分の内容が報道された場合、インターネット上に記録として残りやすく、再就職や社会復帰に大きな影響を及ぼしかねません。

関連記事

・【実践的】ネット上の逮捕歴を削除する方法2つ!実例からやり方まで解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・SNSの風評被害の原因と事例7選!ネット風評被害は未然防止と対策が重要

公務員が懲戒免職になったその後の再就職を成功率を高める方法

懲戒免職の厳しい処分を受けた後でも、社会復帰や再就職のチャンスが完全に失われるわけではありません。

ただし、再スタートを切るためには入念な準備と現実的な行動が不可欠です。

具体的には以下のような方法が、再就職成功の鍵となります。

- 経歴や懲戒理由を前向きに説明するための準備をしておく

- ハローワークでの職業相談や、失業手当(条件付き)の申請を検討する

- 資格取得や職業訓練によって、新たなスキルや実務力を身につける

- 懲戒歴に理解のある転職エージェントや支援サービスを活用する

- ネット上の氏名・処分歴などの情報を専門業者に相談し、風評被害を最小限に抑える

ここでは、これらの具体策をステップごとに解説します。

経歴や懲戒理由をどう説明するかを事前に準備する

再就職を目指すうえで、懲戒免職の経歴について「正直に、前向きに」説明する準備は不可欠です。

理由は、採用側は経歴に空白や懲戒歴がある場合、その背景と再発の可能性を気にするからです。

だからこそ、事実を隠さずに、なぜその処分に至ったのか、どのように反省し、今はどう改善に取り組んでいるかを、簡潔かつ誠実に伝えることが信頼獲得につながります。

たとえば「当時の判断が軽率だったと深く反省しています。現在は同じ過ちを繰り返さないために〇〇の研修を受け、再発防止に努めています」といったように、反省と行動をセットにして伝えてみてください。

このように、あらかじめ質問を想定して答えを用意しておけば面接で慌てずに済むだけでなく、信頼を損なわずに対応できると考えられます。

懲戒歴を乗り越えようとする姿勢が伝われば、採用側の見る目も変わってくるはずです。

ハローワークで失業手当と求人相談を受ける

懲戒免職となった場合でも、ハローワークでの失業手当の受給申請や求人相談は問題ありません。

ハローワークはすべての求職者に開かれた公的な再就職支援機関であり、懲戒理由にかかわらず利用可能です。

ただし、注意が必要なのは、失業手当(雇用保険の基本手当)についてです。

公務員は雇用保険の対象外であるため、懲戒免職となっても原則として失業手当は受給できません。

その代わり、退職手当制度に基づき、一定の給付を受けられる可能性があります。一方、民間企業の懲戒解雇者は、離職理由の内容に応じて失業手当の対象となります。

このようにハローワークでは、求職者一人ひとりの状況に応じて、職業相談・職業訓練・面接対策などの支援が提供されます。

経歴や離職理由を正直に伝えれば、自分に合った適切なサポートを受けやすくなるでしょう。

懲戒免職者にとってもハローワークは再出発のための大切な窓口です。再就職を目指すなら、まずは公的支援の活用を検討してみてください。

スキルアップ・資格取得で実力を積む

懲戒免職後の再就職を成功させるには、新たなスキルや資格を身につけると、懲戒歴のマイナス要素をカバーし、採用側に「実力で評価できる人材」との印象を与えるため有効です。

特にITや介護、物流といった人手不足の分野では、未経験でも学習意欲や資格取得によって採用されるケースが少なくありません。

たとえば、ITパスポートやMOS(マイクロソフトオフィススペシャリスト)などの初歩的な資格から始めれば、実務経験がなくても基本的な知識を証明できます。

また、ハローワーク経由で職業訓練を受ければ、費用を抑えながら専門スキルを身につけられるのもメリットです。

このように、前向きに学び直す姿勢は面接でも好印象を与える要素となり、再出発を後押しします。

転職エージェントや専門支援サービスを活用する

懲戒免職後の再就職を目指す際は、転職エージェントや再就職支援サービスを積極的に活用すると効果的です。

特に、懲戒歴や社会的ブランクに理解のある支援サービスを選べば、一般の求人では選考が通りにくい状況でも、自分に合った企業と出会える可能性が高まります。

たとえば、懲戒解雇や逮捕歴のある人の社会復帰を専門に支援している「YOTSUBA(よつば)」では、過去よりも人物面や将来性を重視する企業とのマッチングを行っています。

未経験からの正社員就職に成功した事例も多数あり、履歴書の書き方や面接での伝え方についても、懲戒歴を前向きに伝えるためのアドバイスが受けられる点も大きな強みです。

自力での転職活動では得られない非公開求人や専門的なサポートを受けられるのは、専門エージェントならではのメリットです。

再スタートの一歩に、理解あるプロの力を借りると再就職成功の近道になります。

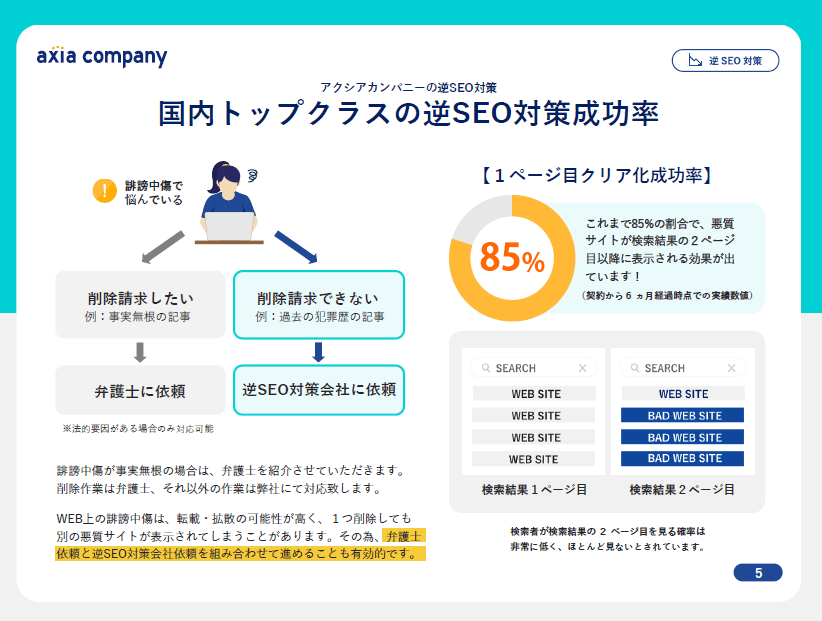

風評被害対策を専門業者に依頼する

懲戒免職後の再就職活動では、インターネット上のネガティブな情報を放置するべきではありません。

氏名や処分歴がネット上に残っていると、採用担当者が検索でそれを目にし、不採用の判断材料にされてしまう可能性があります。

特に、報道記事や掲示板、まとめサイトなどに掲載された情報は、自力での削除が困難です。

さらに、Googleの検索結果やサジェスト(予測変換)にネガティブワードが表示されていると、たとえ履歴書に記載がなくても事前にマイナスの印象を持たれてしまいます。

このような状況に対処するには、逆SEOや検索表示対策、投稿削除などを専門とする風評被害対策業者の力を借りるのが現実的です。

たとえば、株式会社アクシアカンパニーは個人の名誉回復支援にも対応しており、法的知識を活かしたサジェスト対策や掲示板削除などの包括的なサポートが期待できます。

採用側はネット情報を基に、面接前に選別する傾向が強まっているため、過去の情報を見えにくくする取り組みは、再出発を後押しする有効な手段となります。

風評対策は、現代の就職活動における自己防衛の一つといえるでしょう。

懲戒免職のその後の仕事・資格の制限とは?

懲戒免職を受けると、その後の職業選択や資格の保有に制限がかかる場合があります。

特に、公的な職種や国家資格などでは、一定期間の就業制限や再取得の制限が設けられている場合があります。

主な制限内容は以下の通りです。

- 公務員としての再就職は原則2年間できない

- 教員免許は自治体によって再交付が制限されることがある

- 弁護士などの士業は、登録取り消しや再登録拒否の可能性がある

ここでは、懲戒免職後にどのような仕事・資格の制限があるのかを解説します。

関連記事

・【実践的】ネット上の逮捕歴を削除する方法2つ!実例からやり方まで解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・SNSの風評被害の原因と事例7選!ネット風評被害は未然防止と対策が重要

公務員としての再就職は原則2年間できない

懲戒免職処分を受けた公務員は、原則として2年間、同一の地方公共団体での再就職はできません。

これは、地方公務員法第16条第2号に基づく規定で、懲戒処分の効果を明確にし、組織内の規律や採用の公平性を保つために設けられています。

具体的には、処分を受けた者は、2年以内であれば同じ自治体の再任用・再雇用・採用試験への応募がいずれも禁止されており、いかなる事情があっても原則として例外は認められていません。

たとえば、人員不足などの実務上の都合があっても、それを理由に欠格期間中の再登用は許されず、あくまで2年が経過した後に、別の採用手続きを経る必要があります。

これは、懲戒免職が単なる退職ではなく、公務員としての信用を失う重大な非違行為に対する厳正な処分であると社会的に明示する意味もあります。

したがって、公務復帰には少なくとも2年の経過と、それまでの誠実な姿勢や信頼回復への努力が前提です。

教員免許は都道府県により再交付制限がある

懲戒免職となった公立学校の教員は、その時点で教員免許が失効します。

これは教育職員免許法第10条に基づくもので、処分と同時に免許状の効力が自動的に消滅するため、再び教壇に立つには新たな免許状の「再授与」を受ける必要があります。

ただし、教育職員免許法第5条により、懲戒免職や免許取上げを受けた場合は、失効日から3年間は全国共通で再授与を受けられません。

さらに、児童生徒への性暴力やわいせつ行為など、教育者としての適格性を根本から問われるような重大な非違行為が原因の場合は、たとえ3年を経過しても再授与は極めて困難です。

実際、免許管理者は再授与の判断において過去の非違行為の内容を厳しく審査し、公表された事由に基づいて慎重に判断します。

教員免許の再授与は単なる資格の手続きではなく、過去の行為と真摯に向き合い、社会的責任を改めて見つめ直す重要な機会です。

公的職業資格・士業は登録取消や登録拒否の可能性がある

懲戒免職の経歴がある場合、弁護士・公認会計士・税理士などの士業では、その後の登録取消や登録拒否の対象になることがあります。

これは、各資格法で「懲戒処分歴」や「信用・品位を損なう行為」が欠格事由として明記されているためです。

たとえば、税理士法第4条第8号では「懲戒免職の処分を受け、処分の日から3年を経過しない者」は登録資格を持たないとされています。

実際、過去には懲戒免職などを理由に税理士登録を抹消された事例が国税庁によって公表されています。

弁護士も同様に、弁護士法第7条第3号により「懲戒処分で免職された公務員」は弁護士資格を持てません。これに加えて、登録拒否の根拠として弁護士法第15条も定められています。

さらに行政書士でも、名義貸しや虚偽書類の作成などの重大な非違行為により、登録取消や業務停止処分を受けた事例が報告されています。

このように、懲戒免職は単なる職の喪失にとどまらず、士業としての職業人生に長期的な制約を及ぼすリスクがあるため、慎重な対応と判断が必要です。

公務員の懲戒免職とクビ(解雇)の違いは?

「懲戒免職」は法律に基づく公務員への最も重い懲戒処分であるのに対し、「クビ」は一般的に民間企業での解雇を指す口語的な表現で、必ずしも懲戒処分とは限りません。

懲戒免職は、国家公務員法や地方公務員法に基づき、公務員としての信用を大きく損なう非違行為に対して行われます。

主な特徴は以下のとおりです。

- 退職金の全額または一部不支給

- 同一機関への再就職制限(原則2年間)

- 処分理由の公表(氏名が公表される場合もあり)

これらの点から、公務員にとっては社会的信用の喪失に加え、経済的・職業的な制約が大きくなります。

一方、「クビ」はあくまで俗語で、法的には「解雇」と表現されます。民間企業では労働契約法などに基づき、以下のような形態があります。

- 普通解雇(業績悪化や能力不足などを理由とする)

- 懲戒解雇(就業規則違反や重大な非行が原因)

- 契約期間満了による雇止め

民間での解雇は契約関係の終了を意味し、必ずしも不祥事によるものとは限りません。

このように、懲戒免職とクビ(解雇)とでは、法的根拠や処分の重み、社会的影響に大きな違いがあります。

公務員における懲戒免職は、将来のキャリアや信頼回復に長期的な影響を及ぼす重大な処分といえるでしょう。

公務員の懲戒免職と停職処分の違いは?

懲戒免職は、公務員に科される懲戒処分の中で最も重い処分であり、公務員としての地位を完全に失います。

一方、停職処分は一定期間の出勤停止を命じるもので、職を失うことはありませんが、その間の給与は支給されません。

懲戒免職は、国家公務員法第82条や地方公務員法第29条に基づいて行われ、重大な非違行為があった場合に適用されます。

この処分を受けると、退職金が全額または一部不支給となる場合があります。

さらに懲戒免職から一定期間は公務員としての再就職が制限されるなど、将来のキャリアへの影響は深刻です。

加えて、処分理由や氏名が公表されると社会的信用を損なう点が大きなリスクです。

一方で、停職処分は比較的軽度の懲戒処分とされ、職員は一定期間職場に出勤できない状態となります。

停職期間中は給与が支給されないものの、地位自体は維持され、処分期間が終了すれば職場復帰が可能です。

ただし、停職であっても内容や事案の重大性によっては、処分内容の公表や人事評価への影響を通じて社会的評価を下げる可能性があります。

懲戒免職と停職処分は、法的根拠や処分の重み、社会的影響において大きく異なるため、それぞれの性質を正しく理解する必要があります。

公務員が懲戒免職のその後に立ち直るための支援制度・窓口

懲戒免職処分を受けたあとは、経済的・精神的な不安を抱えるケースも少なくありません。

このような状況に対応するためには、ハローワークのほかにも、再就職や生活再建を支える支援制度が各所に用意されています。

主な支援内容は以下の通りです。

- 官民人材交流センターによる再就職支援

- 自治体の福祉制度による生活費の支援

- 公的・民間によるメンタルヘルス相談窓口の活用

ここでは、懲戒免職後の立て直しに役立つ各種の支援制度・相談窓口を解説します。

官民人材交流センターによる再就職支援を利用する

国家公務員としてのキャリアを活かして再出発を図る場合、官民人材交流センターの支援を受ける選択肢があります。

官民人材交流センターは内閣府に設置された公的機関で、国家公務員の再就職支援や官民の人材交流を推進しています。

対象となるのは定年や自己都合退職などによって退職した職員であり、一定の基準を満たす退職者には、認定を受けた再就職支援会社によるサポートの提供が可能です。

このセンターでは、求人情報の提供やキャリア相談をはじめ、必要に応じて「官民ジョブサイト」を通じた企業とのマッチングが行われます。

特に、中堅・シニア層の経験を活かした転職を後押しする体制が整っており、官僚出身者ならではの専門性が求められる求人に出会えるチャンスが提供されます。

ただし、懲戒免職など重大な非違行為による退職者は、センターの支援対象外です。

そのため、制度の利用にあたっては、自身の退職区分が支援対象に含まれるかを確認しなくてはなりません。

生活費支援として自治体の福祉制度を活用する

懲戒免職後に生活に困窮した場合は、自治体が提供する福祉制度が活用できます。

公的支援制度のなかには、住まいや生活費に関する支援が複数あり、一定の条件を満たせば利用が可能です。

たとえば、住居確保給付金は、家賃の支払いが困難な人を対象に一定期間において家賃相当の金額が支給されます。

その他にも、生活保護制度では最低限の生活を保障する支援が受けられますし、生活保護からの自立を目指す人向けには自立支援金も設けられています。

これらの制度は全国の自治体窓口で相談・申請ができ、専門のケースワーカーによる状況に応じた支援策の提案も可能です。

生活が不安定な時期には、ためらわずに行政のサポートを受けることが再出発への第一歩となります。

公的・民間のメンタルヘルス支援窓口を活用する

懲戒免職や停職処分を受けた後の精神的なダメージには、公的・民間のメンタルヘルス支援窓口の活用が有効です。

処分後は社会的な立場の変化や将来への不安から、心身の不調を抱えるケースも少なくありません。

その際には、各自治体の「こころの健康相談」や、労働局が設ける「心の相談窓口」など、無料で利用できる公的支援が整備されています。

また、地域の産業保健総合支援センターでは、産業医や保健師によるストレス対処のアドバイスも受けられます。

さらに、必要に応じて民間のカウンセリング機関を利用するのも一つの選択肢です。

心の健康回復は、再出発への土台作りにもつながります。ひとりで抱え込まず、専門機関の支援を積極的に活用しましょう。

「公務員 懲戒免職 その後」に関するよくある質問

公務員が懲戒免職になったその後についてまとめ

公務員が懲戒免職になると、退職金の不支給や再就職・資格制限など、社会的な影響が大きくなります。

一方、停職処分では職を失わずに一定期間の給与停止となり、将来的な復職も可能です。

いずれの場合も、再就職支援や自治体の福祉制度、メンタルケアの活用によって生活再建を目指すことができます。

資格によっては一定期間の制限がかかるものもあり、事前の確認が重要です。

状況に応じた支援策を活用し、前向きに次のステップを踏み出しましょう。

#公務員 懲戒 免職 その後 #公務員 停職 処分 その後

逆SEO対策

逆SEO対策 サジェスト対策

サジェスト対策 SEO対策

SEO対策 MEO対策

MEO対策 ホームページ制作

ホームページ制作

アクシアカンパニーの

企業リスク対策で売上・採用・ブランディングを守ります。

弊社は逆SEO・サジェスト共に高い成果率を誇ります。お客様の課題を明確にし早期解決致します。

事前調査&お見積り