「営業電話がしつこい」「電話営業は時代遅れ」といった声が増えるなかで、成果を上げながら企業の信頼を守る営業手法が求められています。

電話営業の仕事は効率的な反面、メンタルへの負担が大きく、つらいと感じる営業担当者も少なくありません。

本記事では、営業電話のかけ方や時間帯のマナー、断られにくいトークスクリプトの例文から風評リスクを抑えるコツまでを解説します。

今後の営業活動を見直すきっかけとして、ぜひ参考にしてみてください。

関連記事

・風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・ネットで悪評を流されたときの対処法と予防策を解説。企業・個人別に紹介

コンテンツ目次

時代遅れ?会社で電話営業(営業電話)の仕事が今も選ばれる理由

「電話営業はしつこい」「もう時代遅れ」といった声がある一方で、営業電話の仕事はいまだに多くの会社で活用されています。

その背景には、次のような理由があります。

- 多くの見込み客に一斉にアプローチできる

- コストを抑えながら成約につなげやすい営業手法である

- 顧客と直接話すため、本音やニーズを引き出しやすい

- デジタルに不慣れな層にもスムーズに提案を届けられる

時代遅れといわれる電話営業の強みを、効率・コスト・対話・対象顧客の4つの観点から解説します。

多くの見込み客に一斉アプローチできる

電話営業の大きな強みは、多くの見込み客に一斉にアプローチできる点にあります。

これは、限られた時間と人員で効率よく営業成果を上げたい企業にとって、大きな魅力です。

特に「電話をかけるだけで今すぐ話ができる」とのリアルタイム性は、メールやチャットにはないスピード感をもたらします。

新商品の案内やキャンペーンの告知を短期間で拡散したい場合にも、電話営業を活用すれば反応を即座に得られ、商談やアポイントにつながる可能性が高まります。

また、BtoBであれば、決裁者と直接つながるチャンスが得られる点も見逃せません。

このような即効性と到達力の高さが、電話営業は「時代遅れ」と言われながらも、今もなお現場で選ばれ続けている理由です。

コストを抑えて効率よく営業できる

電話営業は、他の営業手法と比べて圧倒的にコストを抑えやすいメリットがあります。

その理由として、初期費用がほとんどかからず、専用の設備や高額なツールを導入しなくてもすぐに営業活動を始められるからです。

そのため、限られた予算内で成果を出したい中小企業やスタートアップにとっては非常に現実的な選択肢といえます。

また、電話営業は少人数でも短期間に多くの見込み客へリーチできるので、広告出稿や展示会出展などのように多大なコストは必要ありません。

さらに、かけ方やトークスクリプトを工夫すれば、少ない投資でも着実な成果が期待できます。

このような背景から、電話営業は予算に制限がある企業にも選ばれやすく、効率の良い営業手法として重宝されるわけです。

1人あたり1日約50件の架電が可能とされており、他の施策に比べ短期的にPDCAを回しやすい点も利点です。

顧客と直接対話してニーズを引き出せる

電話営業の仕事には、顧客の声やトーンから反応を読み取り、相手に合わせた提案ができるという大きな強みがあります。

画面越しのチャットやメールでは伝わりにくい微妙な感情の動きも、声を通じたやり取りなら把握しやすく、顧客の本音やニーズを引き出しやすくなります。

たとえば、声のトーンが曇った瞬間に提案の切り口を変えるなど、臨機応変な対応が可能です。

特にBtoBの営業電話では、電話営業トークスクリプトを使いながら相手の温度感に応じたアプローチを行いながら、断られにくい流れを作るのも不可能ではありません。

このような対応力は、成果につながるだけでなく、「しつこい」「うざい」といった悪評を防ぐ意味でも重要です。

電話営業は単なる古い手法ではなく、声を武器に信頼を築く、時代遅れではない営業スタイルといえます。

相手の声の変化を読み取って対応するには一定の経験が必要ですが、トークスクリプトやOJTで習得は可能です。

デジタルに不慣れな層にも提案できる

電話営業は、デジタルツールに不慣れな層にも効果的にアプローチできる営業手法です。

メールやSNSを活用できる人が増えている一方で、高齢者や中小企業の経営者など、オンライン上の情報に触れる機会が少ない層は一定数存在します。

このような相手にとっては、直接声を通じて説明を受ける電話営業のほうが理解しやすく、信頼を感じやすい傾向があります。

特に、地元密着型の店舗を経営しているシニア世代の方などは、メールは見ないどころか存在自体に気づきにくいものです。

電話であればその場で会話が完結し、提案に対するリアクションも確認できます。

このように、オンラインでは届きにくいターゲット層にも接触できる点で、電話営業は時代遅れではなく、今も有効な手段であるといえます。

成果が上がる電話営業(営業電話)のコツ

電話営業で成果を上げるためには、営業電話の「かけ方」の見直しが欠かせません。

「電話営業=しつこい」「うざい」と思われないためにも、基本のコツを押さえる必要があります。

成果が出やすいかけ方には、次のようなポイントがあります。

- 断られても落ち込まず、気持ちを切り替えながら続ける心構えを持つ

- 落ち着いた声のトーンでハキハキと話すことで信頼感を高める

- 最初の一言はシンプルかつ自信を持って伝え、好印象を与える

- 要点を簡潔に伝えて、相手の負担を最小限にする

- 電話をかける時間帯やマナーを意識して、相手に配慮したかけ方を心がける

ここでは、このような営業電話のかけ方の基本を解説します。

断られて当然という心構えを持つ

電話営業で成果を出すには、「断られて当然」の心構えが大切です。

特にテレアポは断られるのが前提の活動であり、いちいち気にしていてはメンタルが持ちません。

落ち込むよりも、「今日は◯件かける」「1件でも興味を示してもらえたら前進」といったように、数字や回数を目標にして気持ちを切り替えるほうが、結果につながりやすくなります。

1日に50件の架電を目標にすれば、仮に48件に断られても「2件分のチャンスを得た」との成功体験に変換できる可能性が高まります。

このような考え方は、しつこい・うざいと思われないトーンや態度を保つことにもつながり、企業イメージの悪化を防ぐ意味でも効果的です。

断られることを恐れず、数と行動に焦点を当てれば、電話営業で成果を上げる第一歩になります。

落ち着いた声のトーンでハキハキ話す

電話営業では、落ち着いた声のトーンでハキハキと話すことが、相手の信頼を得るための大切な要素です。

あまりにハイテンションな話し方は、不自然に感じられたり、営業っぽさが強く出てしまったりして、相手に警戒される原因になります。

一方で、聞き取りやすい話し方や安定した声のトーンには、誠実さや落ち着きが感じられ、相手の信頼を得やすくなります。

特に、BtoBの営業電話では、担当者が忙しい中で電話を取るケースが多いため、無駄に元気な第一声は不快感を与えかねません。

また、声のトーンや速度に気を配るだけで、「しつこい」「うざい」と感じさせるリスクを下げられる可能性が高まります。

電話営業ではテンションよりも聞き取りやすさを優先し、相手にストレスを与えない会話を心がけましょう。

最初の一言はシンプルかつ自信を持って話す

電話営業では、最初の一言をシンプルかつ自信を持って伝えると、相手の警戒心を解く第一歩になると考えられます。

最初の一言で印象が決まるといっても過言ではなく、ここで「怪しい」「しつこい営業かも」と思われてしまうと、その後の会話が続きません。

そのため、不自然に明るすぎるテンションよりも、自信に満ちたトーンと適切な速度で、はっきりと名乗れば信頼感につながるはずです。

「突然のお電話失礼いたします。○○株式会社の△△と申します」と簡潔に自己紹介と配慮の言葉を伝えるだけで、相手は受け入れる準備が整いやすくなります。

最初の一言で相手の印象が大きく変わるからこそ、テンションよりも聞き取りやすさと誠実さを意識したかけ方が重要です。

「3秒ルール」と呼ばれる第一印象の法則では、人は初対面のわずか3秒で相手を評価するといわれています。

要点は簡潔に伝える

電話営業では、初動で要点を簡潔に伝えると、相手の関心を引きやすくなります。

冒頭から長々と話すと、「営業電話はしつこい」と思われる可能性が高まり、相手に話を聞く余裕があっても途中で切られてしまいかねません。

そのため、最初の数十秒で「この話は自分に関係がある」と思ってもらえるように、メリットを短く、はっきりと伝えることが大切です。

「御社の業務効率を30%改善できる新しいシステムのご提案です」といった、興味を引く一文から始めると、相手の反応が変わってきます。

また、事前に用意した電話営業トークスクリプトを活用できれば、内容がぶれずに要点を押さえやすくなります。

短く的確に伝えるスキルは、アポ率や成約率を高めるだけでなく、悪評リスクの回避にもつながる重要なコツです。

電話をかける最適な時間帯を意識する

電話営業で成果を上げるには、相手にとって迷惑にならない時間帯を見極めて架電するよう心がける必要があります。

業種や担当者の業務内容によって、つながりやすい時間帯は異なるため、たとえば法人であれば午前10時〜11時や午後の落ち着いた時間帯が狙い目です。

一方、飲食店や店舗経営者には営業前やアイドルタイムが効果的だと考えられます。

業務のピーク時間に営業電話をかけると、「しつこい」「うざい」と思われるだけでなく、企業の印象を悪くするリスクも高まります。

さらに、相手の勤務形態や営業時間(たとえば「〜17時まで」など)を事前に確認し、「何時までなら対応してもらえるか」といったマナーにも気を配った架電が大切です。

電話営業はタイミング次第でアポ率や成約率が大きく変わるため、最適な時間帯を見極めたかけ方を意識しましょう。

業種別の時間帯目安や避けるべき時間のリサーチをしておくと判断しやすくなります。

電話営業(営業電話)がうまい人になるためのトークスクリプト(例文)

営業電話では、どんなに丁寧なかけ方をしても、会話の中身次第で印象や成約率が大きく変わります。

「しつこい」「強引」と思われずに成果を上げるためには、トークの流れや言葉選びにも工夫が必要です。

電話営業がうまい人は、状況に応じて話し方や展開を使い分けています。

たとえば、以下のようなポイントが挙げられます。

- 初対面の相手にも安心感を与える“つかみ”の言い回しがある

- ヒアリング時に信頼を得る質問の流れと順序を把握している

- 断られやすい場面でも前向きにつなげる切り返し方を知っている

- 成約につなげる自然で押しつけがましくないクロージングの言葉を知っている

ここでは、このような電話営業のトークスクリプト例を紹介しながら、成果につながる話し方を解説します。

関連記事

・風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・ネットで悪評を流されたときの対処法と予防策を解説。企業・個人別に紹介

初対面の相手に好印象を与える「つかみ」

電話営業では、最初の「つかみ」が印象を大きく左右します。相手に安心感を与え、話を聞く姿勢作りが、次のステップにつなげる鍵です。

特に初対面の相手には、自己紹介・配慮の言葉・目的の簡潔な提示との基本の型を守ると、スムーズな会話が生まれやすくなります。

「つかみ」の基本形は次の通りです。初心者にも使いやすいものなので、参考にしてみてください。

①名乗る → ②配慮 → ③要件を簡潔に伝える

お忙しいところ恐れ入ります。○○株式会社の△△と申します。本日は業務効率化に関する簡単なご提案でお電話いたしました。

このように、最初の一言で信頼感と配慮を示せば、「しつこい営業」「迷惑電話」と思われるリスクを減らせます。

トークスクリプトの型を活用し、誠実さと落ち着きを意識した対応を心がけましょう。

ヒアリングで信頼を得る質問テクニック

電話営業では、相手に話してもらう「ヒアリング力」が信頼獲得の鍵となります。

特に有効なのが、世界的に実績のある「SPIN話法」を活用した質問の組み立てです。

SPIN話法とは、S=状況・P=問題・I=示唆・N=解決の4段階で相手のニーズを自然に引き出す営業フレームです。

以下のように展開すると効果が期待できます。

このように、相手に気持ちよく話してもらう質問を重ねれば、売り込み感を抑えながらニーズを自然に把握できます。

結果として、クロージング(契約やアポ獲得などの最終提案)にもつながりやすくなるわけです。

信頼される営業電話にするには、会話の主役を常に相手に据える姿勢が大切。それが「しつこい」や「うざい」と思われない営業の基本です。

断られやすい場面の切り返し

電話営業では、「忙しいです」「興味ありません」と断られる場面がつきものです。

このような反応に慌てず適切な切り返しができなければ、話を続けるチャンスが生まれません。

なぜなら、最初の断りは反射的な拒否である場合が多く、本当に不要かどうかはまだ判断されていないからです。

「ご多忙のところ恐縮です。30秒だけお時間をいただけますか?」と切り返すと、話を聞いてもらえる可能性が高まります。

また「今は興味ありません」といわれた場合には、「◯月ごろに見直しをされる企業様も多いのですが、そういったご予定はありますか?」と未来の選択肢を提示するのも有効です。

断られたときこそ焦らず、相手の負担にならない範囲で会話をつなぐ工夫が、成果を分ける大きなポイントになります。

断られるのは当たり前と思い、焦らず相手のタイミングに寄り添う意識が信頼につながります。

成約率が上がるクロージングの言い回し

クロージングは「契約してください」と押しつけるのではなく、自然に次のアクションへ導く提案型の言い回しが効果的です。

営業電話は「しつこい」「うざい」と思われやすく、強引さが少しでも見えると一気に警戒されかねません。

信頼関係を保ちつつ成約率を上げるには、相手のメリットを提示しながら選択肢を与えるクロージングが有効です。

BtoBの場合、「ご興味を持っていただけたようですので、いったんお見積りをお送りしますね。必要に応じてご検討いただければと思います」といった柔らかい誘導が使えます。

BtoCでは「ご希望の条件に近いプランをご紹介できますが、一度ご案内だけでもよろしいですか?」と聞き、相手に主導権を渡しつつ前進が可能です。

このように、相手のペースに寄り添った提案型クロージングを心がければ、圧迫感なく成約につなげやすくなります。

無理に押すより「自然な一歩」を促す話法が、現代の電話営業に求められています。

選択肢を渡せば、押し売りではなく親切な提案になります。

「しつこい・うざい・迷惑」と思われる電話営業(営業電話)の悪影響

電話営業は、企業にとって新たな取引先を開拓する有効な手段ですが、対応を間違えると大きなリスクにもなりかねません。

相手の立場や状況を無視した強引な営業は、「しつこい」「うざい」「迷惑」といったネガティブな感情を引き起こし、会社の信用を大きく損なう恐れがあります。

このような悪印象は、その場限りでは終わらず、以下のような深刻な影響を引き起こすケースもあります。

ここでは、無自覚な電話営業がどのような企業リスクにつながるのかを整理し、会社を守るために避けるべき対応や注意点を解説します。

法令違反として通報や行政処分に発展する

電話営業で相手から「不要です」と断られた後も執拗に連絡を続けたり、実際とは異なる目的を隠して架電したりする「偽装営業」は、法令違反として重大な問題につながります。

このような行為は、特定商取引法や消費者契約法などの規制に抵触するおそれがあり、通報を受けた場合には消費者庁が介入する可能性があります。

最悪の場合、業務停止命令などの行政処分を受けるリスクもあるため、会社としても十分な注意が必要です。

実際に2023年には、消費者庁により「勧誘目的を告げない勧誘」や「再勧誘の禁止違反」などを理由に、複数の事業者が業務停止命令などの行政処分を受けています。

さらに、消費者庁による行政指導も同年5月から12月にかけて6件実施されています。

参照:特定商取引法ガイド

これらは、電話営業における法令違反が現実に摘発・指導の対象となっていることの証です。

営業担当者に悪意がなかったとしても、法的ルールやマナーを逸脱すれば、大きな代償を払うことになりかねません。

正しい法律知識を持ち、誠実な対応を徹底した電話営業こそが、アポ率や成約率の向上、そして会社の信頼維持につながるのです。

社員の士気が低下し離職率上昇につながる

電話営業において、過剰なノルマや連日のクレーム対応が続くと、現場社員の精神的負担が大きくなると考えられます。

結果として士気の低下や離職率の上昇につながる可能性があります。

「電話営業 つらい」「電話営業 メンタル」といった声がSNS上でも散見されるように、数をこなすだけの営業スタイルは、社員のやる気を削ぐ大きな要因です。

加えて、「しつこい」「うざい」といった反応を受け続けるために自信を失い、営業電話そのものに苦手意識を持つケースも少なくありません。

営業パフォーマンスを高めるには、単にトークスクリプトを強化するだけでなく、社員が安心して挑戦できる環境を整えることが不可欠です。

成果だけを求めるのではなく、継続できる仕組みやメンタルケアの導入が、結果として会社全体の信頼や成約率向上にもつながります。

電話番号検索や口コミで「迷惑電話」と認識される

電話営業が「しつこい」「うざい」といった印象を与えると、その番号はインターネット上で「迷惑電話」として記載され、着信自体を避けられるようになります。

近年は、電話番号をGoogleや電話帳アプリで検索する人が多く、悪評が目に入れば受電を拒否される確率が高まります。

「営業電話 しつこい」「会社名+迷惑」といった検索ワードで該当する口コミがヒットするだけで、企業全体の信頼を損ね、営業機会の喪失につながりかねません。

関連記事:電話帳ナビの悪口や誹謗中傷は危険!悪質な口コミの削除と風評被害対策

関連記事:「住所でポン!」の削除方法はある?削除できない時の対処方法

また、一部のスマートフォンでは番号単位で着信拒否リストに登録されるため、正当な営業トークでも門前払いとなるわけです。

このような悪循環を防ぐには、誠実で丁寧な対応を徹底し、「迷惑」と思われない電話営業を心がけなければなりません。

担当者のストレスや不満がSNS・口コミに書き込まれる

電話営業の業務で蓄積されたストレスやメンタル面の負担は、SNSや口コミサイトを通じて社外に漏れ、企業イメージの悪化を招く恐れがあります。

過度なノルマや断られ続ける状況に、「電話営業がつらい」と感じる環境は、現場社員の離職要因になるだけではありません。

そうした不満やストレスは、退職後に「電話営業は時代遅れ」「精神的につらい職場だった」といった投稿として口コミサイトやSNSなどに吐き出されがちです。

実際に、口コミサイトには「1日100件以上架電させられた」「厳しいノルマで精神的につらかった」といった元社員のリアルな声が多数掲載されています。

中には「何度もリダイヤルさせられた」との投稿もあり、現場での負担感や営業方針への不満が強くにじみ出ています。

このような声は、企業の実態を調べる求職者に大きな影響を与えるだけでなく、取引先の信用判断にも影響を及ぼしかねません。

現場でのメンタル的な不満が可視化される時代では、社内の環境改善やコンプライアンス意識の徹底が、風評被害を防ぐうえでも必須です。

電話営業の取り組み方ひとつで、外部からの信頼だけでなく、内部からの信用も守る必要があります。

関連記事:退職者・元従業員からの誹謗中傷・悪口に対処!嫌がらせを未然に防ぐ方法

関連記事:会社の愚痴をサイトに書かれた場合の対策は?削除・予防・対応について解説

社員の声は転職サイトやSNSを通じて求職者・取引先にも届き、企業の真の姿として受け取られる点に注意が必要です。

悪評がサジェストや検索結果に反映される

電話営業で「しつこい」「うざい」との印象を与えると、会社名を検索したときのサジェストや検索結果に反映される恐れがあります。

これは、顧客や求職者は事前に「会社名+評判」などで検索する傾向があるため、ネガティブな印象を持たれると接点すら得られなくなるからです。

実際に、「営業電話 しつこい」「〇〇株式会社 迷惑電話」といった関連ワードが表示される企業も存在します。

このような評判は、アポ率や成約率の低下だけでなく、採用活動や取引先への信用にも悪影響を及ぼします。

繰り返しになりますが、電話営業のやり方次第で企業の検索結果は汚染される可能性があるため、マナーを守った対応とネット上の評判管理が重要です。

サジェストは広告費やSEOでは制御しにくく、一度表示されると長期間残りやすいので、早期対策が鍵になります。

電話営業(営業電話)に関する悪評には風評被害対策が有効

「しつこい」「うざい」といった否定的な印象がネット上に残ると、企業名を検索した際にネガティブな言葉がサジェストに表示されたり、低評価の口コミが上位に出てきたりする傾向があります。

これらは放置すればするほど広がり、営業活動の成果や採用、企業イメージにまで悪影響を及ぼすリスクがあります。

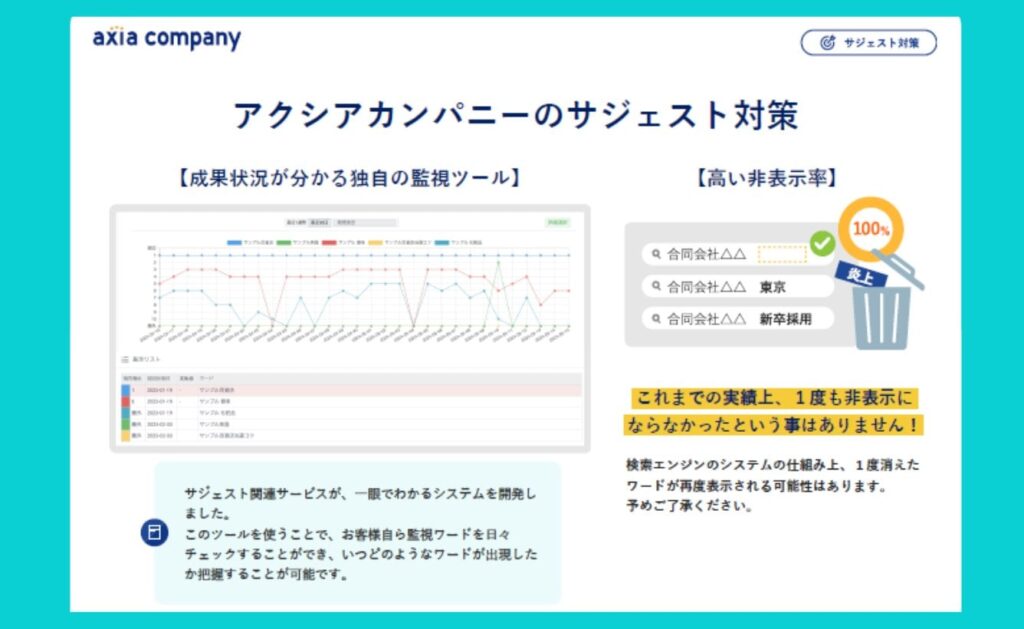

このような風評に対しては、検索結果をコントロールする「逆SEO」や、予測変換ワードの表示を抑える「サジェスト対策」、さらには法的根拠に基づく投稿削除申請の代行など、専門的な対応策が必要です。

しかし、これらの対策は個人や社内だけで対応しきれるものではありません。そのため、専門知識や実績、法的視点が求められるため、プロの力を借りるほうが得策です。

アクシアカンパニー株式会社では、検索エンジンやSNS上におけるネガティブ情報の可視化から、戦略的な逆SEOや投稿削除申請までの一括支援が期待できます。

特に、営業電話による「サジェスト汚染」や「悪評の拡散」に悩む企業に対し、アクシアカンパニー株式会社は現実的かつ実効性のある解決策を提示しており、数多くの企業から信頼を集めている点も注目ポイントです。

風評被害のリスクを最小限に抑えたいと考えるなら、プロによるサポートを検討すべきタイミングだと考えられます。

営業現場だけの問題と捉えず、企業全体のリスク管理として風評対策を考えると、長期的な信頼と採用力の維持につながります。

電話営業(営業電話)をかける場合の注意点・マナー

営業電話では、トーク内容と同じくらい、「かける前の準備」や「基本マナー」が成果に影響します。

「時間帯を間違えた」「言葉遣いが不適切だった」など、ちょっとした配慮不足が「しつこい」「迷惑」といった印象につながる恐れもあります。

たとえば、以下のようなポイントが挙げられます。

ここでは、このような電話営業時の基本的な注意点やマナーを紹介し、信頼を損なわない電話のかけ方を解説します。

関連記事

・風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・ネットで悪評を流されたときの対処法と予防策を解説。企業・個人別に紹介

電話をかける前に相手企業の情報を確認する

電話営業で成果を上げるには、事前に相手企業の情報をしっかりと調べておく必要があります。

これは、企業名や業種、担当者の役職を把握していない状態での営業電話は、的外れな提案となり、即座に「うちには関係ない」と切られるリスクが高まるからです。

たとえば、既に導入済みのサービスを売り込んだり、役職に合わない提案をしてしまったりすれば、「この会社は調べてもいないのか」と信用を失いかねません。

特に「電話営業はしつこい」「うざい」などの悪評がSNSや口コミサイトで広がりやすい今の時代、準備不足によるミスは企業イメージを大きく損なう恐れもあります。

だからこそ、営業電話をかける前には、企業のホームページやプレスリリース、担当者の肩書きを確認し、相手に合わせた提案ができるよう備えておきましょう。

企業HPの「導入事例」や「お知らせ」を確認し、部署や課題に合った提案への準備が信頼獲得の鍵になります。

最適な時間帯を選んで架電する

営業電話は、かける時間帯によって相手の反応が大きく変わります。

相手にとって忙しいタイミングで架電すると、「電話営業=しつこい・うざい」といった悪印象を与え、話を聞いてもらえないどころか企業イメージにも悪影響を及ぼしかねません。

始業直後や昼休み直前、終業間際の架電は避け、業務が落ち着く10時〜11時や、午後の14時〜16時ごろが比較的好まれやすい時間帯とされています。

最適な時間帯を選んでの架電は、単に会話がスムーズになるだけでなく、SNSや口コミサイトへの悪評リスクを下げるうえでも重要です。

成果の出る電話営業を目指すなら、「夕方までにはかけ終えよう」といった目安だけでなく、「相手が出やすい時間を狙ってかける」といった感覚も持たなけらばなりません。

クッション言葉や敬語を使って丁寧に話す

電話営業では、クッション言葉(「恐れ入りますが」「お手数ですが」といった前置きのひとこと)や丁寧な敬語を意識することで、相手に与える印象が大きく変わります。

営業電話は「しつこい」「うざい」といった悪印象を持たれやすいため、第一声からやわらかく丁寧に話せるかが、成否を分けるポイントです。

たとえば、「お忙しいところ恐れ入ります」「もし少しだけでもお時間をいただけるようでしたら」などの表現は、相手の状況に配慮しつつ会話を始めるきっかけになります。

つまり、断りやすくなりすぎないよう配慮しながらも、相手に負担をかけない自然な言い回しを選ばなければなりません。

また、声のトーンも柔らかく明るさを意識し、相手の立場に立った対応を心がけましょう。

営業電話が「時代遅れ」と見なされないためにも、マナーと敬意を忘れない姿勢が、信頼関係の構築につながります。

相手の話を遮らず、メモを取りながら傾聴する

電話営業では、一方的に話すのではなく、相手の話に耳を傾ける丁寧な対応が信頼獲得につながります。

相手の温度感や興味関心をくみ取りながらニーズに沿った会話を展開できれば、結果としてアポ率や成約率の向上が期待できるはずです。

たとえば、「お時間5分だけ頂けますか?」とシンプルに切り出し、都度メモを取りながら相手の話を丁寧に聞くようにすると、安心感や信頼感を得やすくなります。

このような姿勢は、「電話営業=うざい」といったネガティブな印象を避け、企業イメージの向上にもつながります。

誠実な傾聴を徹底できれば、「電話営業=時代遅れ」と見なされがちな風潮の中でも、好印象を与える要因になり得るでしょう。

評判リスクがネットに残る時代だからこそ、対話を重視したマナーある営業姿勢が、成果と信頼の両方を引き寄せるわけです。

担当者が不在の場合の対応も丁寧に行う

電話営業では、担当者が不在の際も丁寧な対応を徹底すると、企業イメージの維持と信頼関係の構築につながります。

雑な対応は、「電話営業 しつこい」「営業電話 うざい」といったネガティブな印象を与え、ネット上の悪評につながりかねません。

担当者が席を外している場合は、「何時ごろお戻りですか?」「ご伝言をお願いしてもよろしいでしょうか?」など、時間帯や伝言の可否を確認し、丁寧に対応するのが基本です。

また、「ご都合の良い時間帯をお伺いして、改めてこちらからご連絡いたします」といった申し出を添えると、相手の負担を軽減しつつ、次回のやりとりがスムーズになります。

声のトーンやマナーひとつで評判リスクに直結する時代です。不在対応にも心を配り、成約へのチャンスを広げましょう。

電話営業(営業電話)に関する法律

電話営業は、やり方を間違えると違法行為とみなされる可能性があります。

「しつこい」「迷惑」と思われるだけでなく、特定の法律に違反すれば行政処分や企業イメージの悪化にもつながりかねません。

営業活動に携わる方は、最低限知っておくべき法律を理解し、知らずに違法となるリスクを防ぐ必要があります。

以下に、電話営業に関わる代表的な法律をまとめました。

| 法律名 | 違法になる行為とその概要 |

|---|---|

| 特定商取引法 | ・電話勧誘時に事業者名/目的を名乗らないと違法。 ・一度断られた相手に再度連絡する「再勧誘」も違法になる。 ・不実告知や誤解を与える説明も法令違反。 |

| 個人情報保護法 | ・無断で取得した電話番号を利用するのは違法。 ・本人の同意なく第三者へ提供する行為も法的に問題がある。 |

| 電気通信事業法 | ・営業電話では、発信者番号の通知が原則義務付けられている ・非通知での架電は信頼を損ないやすい。 |

これらのルールを知らずに営業を続けていると、「会社名+違法」や「営業電話 違法」といったネガティブな検索表示(サジェスト)にもつながり、企業全体の評判リスクを高めてしまいます。

電話営業を行う際は、「どこまでが違法か」を正しく理解し、ルールを守った誠実な対応を徹底しましょう。

電話営業(営業電話)が「きつい・つらい」と感じる社員を守るメンタルケア術

電話営業の印象が悪ければ、それだけで会社の信頼を失うだけでなく、企業全体に深刻な悪影響が及ぶ可能性があります。

「しつこい」「うざい」「迷惑」と思われる営業電話が、以下のような会社へのリスクを引き起こす事例も少なくありません。

このような悪影響は、一件一件の電話対応の質に左右されます。

ここでは、電話営業がもたらす具体的な会社リスクを整理し、なぜ誠実な対応が必要なのかを解説します。

関連記事

・風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・ネットで悪評を流されたときの対処法と予防策を解説。企業・個人別に紹介

架電前の準備と心構えで不安を減らす

電話営業が「つらい」「きつい」と感じられるのは、断られたり、予測できない会話展開なったりといった不安に対するストレスが大きな原因です。

そのため、架電前の準備として顧客情報を整理し、営業トークスクリプトを用意しておくと、精神的な負荷を大きく軽減できると考えられます。

特に「断られて当たり前」と考える心構えは重要で、相手の反応に一喜一憂してしまう心理状態に陥る心配がありません。

実務の現場では、事前に「導入実績あり」「対応業種外」などのフラグを付けて顧客リストを分類するケースもあります。

このような工夫は、営業担当者のメンタルを守るだけでなく、架電時の対応精度を高め、結果的にアポ率アップにもつながります。

「電話営業 つらい」「電話営業 メンタル」との声がネット上に多く見られる今だからこそ、準備と心構えで営業効率と心の安定を両立させることが大切です。

否定的な思考をリセットするセルフトーク術

電話営業が「つらい」「きつい」と感じるのは、自分を責める思考が積み重なり、メンタルの負荷が増していくためです。

そこで効果的なのが、自分を肯定するセルフトークを日常的に取り入れることです。

たとえば、「断られても自分のせいじゃない」「誰でも最初は緊張する」「回数を重ねれば慣れてくる」といった言葉を意識的に自分にかけるだけで、気持ちの切り替えがしやすくなります。

ある営業会社では、グッドクローズミーティングの中で「うまくいかなかったことも学びとして共有する」文化を育てた結果、失敗に対する心理的ハードルが下がり、離職率の低下にもつながったといいます。

小さな経験をポジティブに捉える習慣が、営業職のメンタル安定に役立っている好事例です。

営業電話は成果とともに心の強さも求められる仕事です。

否定的な思考に引きずられないためにも、前向きなセルフトークを習慣化し、健やかなメンタルを維持することが重要です。

このような小さな言葉の積み重ねが、結果的にパフォーマンス向上と会社全体の安定にも貢献すると考えられます。

1件ごとの手応えを大切にして自信をつける

電話営業は、ノルマや件数にとらわれがちですが、それにばかり意識が向くと「成果が出ない=自分がダメ」と、メンタルをすり減らしてしまう方も多いのではないでしょうか。

そこで意識したいのが、1件ごとに自分なりの前進やうまくできた点を見つけることです。

「今日は落ち着いた声で話せた」「相手が最後まで聞いてくれた」など、小さな手応えを見つけられると、自信と前向きな気持ちを積み重ねていけます。

さらに、「今の電話もよく頑張った」「少しずつ成長している」といったセルフトークを習慣化すと、気持ちの切り替えがしやすくなり、次の架電にも前向きに臨めるようになります。

成果だけにとらわれず、自分の成長や変化に目を向ける姿勢が、メンタルを守りながら営業を継続する力となるはずです。

社内で相談できる環境をつくる

電話営業を「つらい」「きつい」と感じる社員を支えるには、社内に安心して相談できる環境づくりが不可欠です。

孤立感やプレッシャーがメンタル不調の原因になりやすく、適切な対話の機会があるだけで精神的な負担は大きく軽減されます。

ある営業会社では、週1回の1on1面談で「今週つらかったこと」「うまくいった電話」などを振り返る時間を設けています。

上司との対話を通じて、改善点のアドバイスをもらえるだけでなく、共感されることで安心感を得られ、離職率の低下にもつながっているとの報告があります。

また、同僚同士での情報共有や「断られたときの切り返しフレーズ」などの交換も、営業電話トークスクリプトの質向上に効果的です。

電話営業は「しつこい」「うざい」と思われるリスクもある中で、会社全体で社員のメンタルを守る取り組みが重要です。

日々のちょっとした声かけや定期的な対話が、信頼関係と業績の両方を支える土台になります。

電話営業(営業電話)に関するよくある質問

電話営業に取り組む中で、よくある疑問や不安の声をまとめました。

基本的な用語の違いから、評判リスクやトラブル時の対応まで、確認しておきたいポイントをQ&A形式でご紹介します。

電話営業(営業電話)についてまとめ

電話営業は、成果を上げるための有効な手法である一方、「しつこい」「うざい」といった悪評がネット上に広がるリスクも抱えています。

顧客対応のマナーを守り、誠実なトークを心がけることはもちろん、万が一の風評被害に備えて対策を講じておくことも重要です。

企業の信頼性を守りながら成果を出すためには、営業手法の見直しとあわせて、検索結果や口コミの管理にも目を向ける必要があります。

焦らず一歩ずつ、信頼につながる電話営業を目指していきましょう。

#電話営業 #営業電話

逆SEO対策

逆SEO対策 サジェスト対策

サジェスト対策 SEO対策

SEO対策 MEO対策

MEO対策 ホームページ制作

ホームページ制作

アクシアカンパニーの

企業リスク対策で売上・採用・ブランディングを守ります。

弊社は逆SEO・サジェスト共に高い成果率を誇ります。お客様の課題を明確にし早期解決致します。

事前調査&お見積り