SNSやネット掲示板が普及し、誰もが気軽に情報を発信できるようになった現代では、根拠のないうわさや事実と異なる情報、いわゆるデマによる風評被害が大きな問題となっています。

たった一言の投稿が企業の評判や売上、個人の信頼を損ね、AIやWikipediaの誤情報がさらなる誤解を招く結果になりかねません。

この記事では、デマの意味や風評被害の原因、実例と対策を解説します。

ぜひ参考にしてみてください。

関連記事

・風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・採用に直結!企業の口コミに人事担当ができる風評被害対策

コンテンツ目次

デマとは?

「デマ」は広く使われている言葉ですが、その正確な意味や、風評被害・誹謗中傷との違いを明確に理解している人は多くありません。

ここでは、それぞれの言葉の定義を確認し、SNSの普及によりデマがどのように広がっているのかを解説します。

デマの定義

デマとは、「デマゴギー(Demagogie)」の略で、扇動的な政治家が人々をあおるために意図的に流す虚偽情報の意味を持っていました。

しかし、現在ではその意味が広がり、意図や故意の有無にかかわらず、事実に基づかない誤った情報や、それが拡散される現象を指して「デマ」と呼ぶのが一般的です。

社会心理学の分野では、人づてに広がる情報を「流言」や「うわさ」と呼びますが、それらが真実かどうかは問いません。

一方で、情報通信技術(ICT)を介して拡散される事実ではない情報は「虚偽流言」とも呼ばれ、SNSなどではこうした誤情報が簡単に広まりやすい環境ができています。

そのため、友人や多くの人が言っているからといって鵜呑みにせず、情報の正しさを確認なしに拡散しないよう注意が必要です。

情報の波に流されず、自分で確かめる姿勢が大切です。

デマと風評被害と誹謗中傷の違い

デマ・風評被害・誹謗中傷は似た場面で使われますが、それぞれ意味や視点が異なります。

以下の表で、デマ・風評被害・誹謗中傷の違いを解説します。

| デマ | 風評被害 | 誹謗中傷 | |

|---|---|---|---|

| 意味 | 事実に反する誤情報 | 噂や誤情報による実害 | 悪意ある中傷や侮辱 |

| 主な原因 | 誤解、意図的な拡散 | デマ・誤解・偏見 | 攻撃目的の投稿や発言 |

| 悪意の有無 | ない場合もある | 多くはない | 基本的にある |

| 関係性 | 風評被害の原因になる | デマや中傷から発生する | デマを含み風評被害を招く |

デマは、事実に基づかない誤った情報そのものを指します。

これが原因となって企業や個人が信用を失い、経済的・社会的な損害を受ける現象が風評被害です。

一方で、誹謗中傷は特定の相手に対する悪意ある言葉の攻撃であり、場合によってはデマを含みます。

誤った情報発信に加担しないためには、言葉の違いを正しく理解する必要があります。

SNSによるデマは増えている

総務省「令和3年度 国内外における偽情報に関する意識調査」によると、国内でSNS上で偽情報を見かけた人は58.5%にのぼります。

これは、テレビや新聞、検索サイトなど他のメディアと比べても圧倒的に多い結果です。

総務省「令和5年度 国内外における偽・誤情報に関する意識調査」によると、10代の54.8%が、SNS上で週1回以上偽情報や誤情報を見かけていると回答しています。

これは全世代の中でも高い割合であり、若年層ほどSNSで誤情報に触れていると分かります。

このように、SNSは手軽で便利な情報源である一方、デマの拡散源となりやすい側面もあります。

SNSの迷惑行為に関してはこちらの記事で詳しく解説しています。

情報の正確性を見極める力=ネットリテラシーが、今まで以上に重要になっているのかもしれません。

デマによる風評被害が起こる原因

デマによる風評被害は、単なる誤解や偶然だけで起こるわけではありません。

背景には、情報の拡散スピードの速さ・人々の心理・社会の仕組みなど、さまざまな要素が絡み合っています。

ここでは、デマが広がり風評被害を引き起こす主な原因を解説します。

誤情報の拡散・誤認

デマによる風評被害の大きな要因は、事実に基づかない誤情報の拡散や情報の誤認です。

SNSでは、怒りや恐怖を煽る投稿が注目されやすく、拡散も非常に速いため、誤情報が瞬く間に広がるリスクがあります。

匿名性や手軽さゆえに、発信者が十分な事実確認をせず拡散してしまうケースも少なくありません。

さらに、SNSのアルゴリズムは話題性の高い投稿を優先表示するため、誤情報の拡大を加速させます。

一度広まった誤情報は訂正が難しく、企業や個人への誤解や偏見を固定化させる恐れがあります。

特に災害時など不確実な状況では、真偽不明の情報が流布しやすく、被害が深刻化することもあります。

広がる情報の速さに追いつけても、真偽を見極める力が追いつかなければ、誤情報の波にのまれてしまいます。

影響力のある人の発言

デマによる風評被害の拡大には、社会的な影響力を持つ人物の発言が関わっている場合があります。

特にインフルエンサーや政治家、専門家の言葉は、正確性に関わらず人々に大きな影響を与えがちです。

ここでは、影響力のある人の発言が誤情報につながった例を紹介します。

インフルエンサーによる誤情報の拡散

インフルエンサーはトレンドや話題性を重視する傾向があり、裏付けが不十分なまま情報を拡散してしまう場合があります。

2024年、暴露系インフルエンサーが「嵐・大野智さんが逮捕された」とSNSに投稿。しかし事実無根で、デマ情報が拡散し「大野智逮捕」がトレンド入りする騒動となりました。

参照:NEWSポストセブン

このように、未確認の情報や個人的な憶測が事実のように受け取られ、拡散されるケースも少なくありません。

政治家による誤情報の拡散

政治家による発信では、事実確認が不十分なまま情報が広まってしまうケースがあります。

2023年、馳浩石川県知事が「五輪招致でIOC委員にアルバムを渡した」と発言。しかし事実誤認だったとして後日撤回し、誤情報拡散が問題視されました。

参照:朝日新聞

対立政党や対立政権より優位に立つために、根拠の乏しい情報を広めてしまう点も指摘されています。

専門家による誤情報の拡散

専門家は、自らの専門分野以外について断定的に発言してしまうと、それが誤情報に繋がる場合があります。

2021年、ある医師が「厚生労働省職員の9割がワクチン未接種」とSNSに投稿。しかし事実無根と判明し、政府への不信感をあおる誤情報として拡散されました。

参照:毎日新聞

メディアによって発言の一部が切り取られ、意図とは異なる形で拡散されるリスクも存在します。

マスコミやネット記事

マスコミやネットメディアの記事も、デマ拡散の一因です。

近年は視聴数やクリック数を重視する傾向が強まっており、事実確認が不十分な吊りタイトルを付けた記事が配信される例が増えています。

また、ネットニュースやSNSでは話題性の高い情報が優先的に表示されるため、センセーショナルなタイトルの記事ほど拡散されやすいのかもしれません。

訂正が追いつかず、風評被害を拡大させる要因となっています。

受け手のネットリテラシー不足

デマによる風評被害が広がる背景には、情報を受け取る側のネットリテラシー不足が深く関係しています。

総務省の調査によれば、SNS利用に関する情報リテラシーが「低い」とされた人の割合は全体で約27%に上り、特に60歳以上ではその割合が49.5%と高い傾向にあります。

一方、情報リテラシーが「高い」と評価されたのは20〜29歳が最も多く、43.5%です。

このように、年齢層によって情報の見極め力に差があることが明らかになっています。

受け手一人ひとりが情報の出所や信頼性を意識し、鵜呑みにせず慎重に判断する姿勢が求められます。

企業においても、従業員へのデジタルリスク教育を通じて、正しい情報の取り扱い方を身につけさせる取り組みが求められています。

緊急時の心理的不安

デマによる風評被害は、特に災害や事故など緊急時の心理的不安と深く関係しています。

大規模な災害が発生すると、社会全体で不安や恐怖が高まり、真偽の見極めが困難になります。

実際に、2011年の東日本大震災では、放射線被ばくに関する誤った情報がSNSやチェーンメールで広まり、風評被害が深刻化しました。

災害時には「支援したい」「助けたい」といった善意によって多くの情報が拡散されますが、中には悪意ある偽情報が混じっていると認識しなければなりません。

緊急時の心理的不安は、情報の冷静な判断を難しくさせ、結果的にデマの発生・拡散を助長し、風評被害を引き起こす一因となっています。

なりすましや乗っ取り

SNSでは、なりすましやアカウント乗っ取りによるデマ拡散は、風評被害を引き起こす原因です。

例えば、能登半島地震では、寄付を呼びかける偽サイトや、実在する住所を使った虚偽の救助要請が、海外のアカウントから投稿され問題となりました。

また、災害時以外でも、企業アカウントが乗っ取られ不適切な投稿が拡散されると、企業の信用が失われ、深刻な影響を及ぼすリスクがあります。

SNSの拡散力により、被害は短期間で広がる可能性があるため、日頃からの対策が重要です。

関連記事:なりすましとは?メールやSNSの見分け方と風評被害対策

関連記事:インスタの乗っ取りを確認して解除する方法~乗っ取られる原因と対策

なりすましや乗っ取りは単なるセキュリティ問題にとどまらず、社会的信用やブランド価値を一瞬で揺るがすリスク要因でもある点を意識すべきです。

過去の過ちからの推測

デマによる風評被害が広がる背景には、過去の出来事に基づく固定観念も大きく関わっています。

一度トラブルや不祥事を起こした企業に対しては、「また何か悪いことをしたのではないか」との先入観を持たれやすく、事実確認が不十分なまま情報が受け取られがちです。

このような心理から、実際よりも大きな問題だと受け取られたり、事実にない要素が付け加えられたりして広まるケースも少なくありません。

過去の印象に引きずられると、本来なら冷静に判断できるはずの情報も、デマの拡散を助長してしまう恐れがあります。

一度立ち止まり、事実を確認する姿勢を持つことが、デマの拡散を防ぐ鍵になります。

Wikipediaによる誤認

Wikipediaは誰でも編集できる手軽さから、多くの人に利用される便利な情報源です。

しかし、Wikipediaの匿名性や編集の自由度ゆえに、誤った情報や悪意ある内容が紛れ込むリスクも指摘されています。

本来であれば信用性を慎重に見極めるべきところですが、参考にする人が多いため、誤情報が事実であるかのように広まってしまうケースも少なくありません。

このような誤認が積み重なると、デマによる風評被害を助長してしまう恐れがあります。

Wikipediaでの風評被害対策はこちらの記事で詳しく解説しています。

情報の出所を意識し、複数の信頼できる資料で裏付けを取る姿勢が求められます。

AIによる誤認

近年は、AIによって生成された偽情報や誤情報が、デマによる風評被害を引き起こすリスクが高まっています。

特に生成AIは、事実と異なる情報をもっともらしく作り出してしまう「ハルシネーション」と呼ばれる現象を起こします。

また、ディープフェイクのような高度な画像合成技術を使った動画が悪用され、偽情報がよりリアルに拡散される事例もあるため注意が必要です。

さらに、プラットフォーム上では、コンテンツの監視や削除にAIが活用される場合がありますが、文脈を正確に読み取れず誤った判断をするケースも指摘されています。

生成AIの炎上事例はこちらの記事で詳しく解説しています。

将来的には、AIによる特殊詐欺や犯罪行為の巧妙化も懸念されています。

デマによる風評被害のリスクと影響

デマによる風評被害は、企業にさまざまな影響をもたらす深刻な問題です。

ブランドイメージの低下だけでなく、経済的な損失や従業員のモチベーションにも波及する恐れがあります。

ここでは、主なリスクと影響を解説します。

ブランドイメージを損ねる

デマによる風評被害は、企業やブランドのイメージに深刻な影響を与えるリスクがあります。

「なんとなく怪しい」との根拠のない印象が広まると、消費者の商品やサービスに対する信頼が揺らぎかねません。

また、従業員の軽率な投稿や過去の不祥事が拡散されると企業への懸念が生じ、ブランドイメージが損なわれると考えられます。

一度傷ついたブランドイメージは回復に時間がかかるため、正確な情報発信が必要です。

競争率の低下

デマによる風評被害は、企業やブランドの信用を低下させ、顧客離れや売上減少を招くリスクがあります。

一度でも不安や疑念を持たれると、消費者は競合他社の商品やサービスに流れてしまい、競争力の低下に直結する恐れがあります。

特に、インターネットやSNSで拡散された誤った情報は、短期間で広範囲に影響を及ぼし、回復が困難です。

また、食品業界や小売業界では、風評被害によって大量の返品や販売停止が発生し、莫大な経済的損失につながるケースも報告されています。

早期のネットモニタリング・正確な情報発信・必要に応じた法的対応・従業員教育の徹底など、多角的な対策が不可欠です。

従業員のモチベーションダウン

デマによる風評被害は、企業の外部だけでなく、内部で働く従業員にも深刻な影響を及ぼします。

悪評による問い合わせ対応や風評リスクへの緊張感が続くと、従業員の精神的負担が増大し、モチベーション低下につながりがちです。

また、企業に悪評が定着すると、将来性に不安を感じた従業員が離職を選択するリスクも高まります。

人材流出は企業にとって大きな損失となるため、デマや風評被害への迅速な対応と、従業員への適切なサポートが必須です。

経済的な損失

誤った情報が広まると、顧客離れや売上低下が発生し、場合によっては不買運動にまで発展する可能性があります。

また、マスメディアやSNSで取り上げられた場合には、短期間で株価が大幅に下落し、企業価値や資金調達に悪影響を与えるかもしれません。

市場関係者や流通業者が消費者の不安心理を想定して取引を拒否したり、商品の価格が下落したりするなど、間接的な経済的被害も発生しやすくなります。

デマによる風評被害は、単なるイメージ低下にとどまらず、企業の経営基盤そのものを揺るがすリスクを伴っています。

関連記事

・風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・採用に直結!企業の口コミに人事担当ができる風評被害対策

デマを拡散したら罪になるのか?

デマを拡散する行為は、内容によっては刑事罰や民事責任を問われる可能性があります。

特に、他人の名誉や信用、事業活動を傷つける場合には注意が必要です。

以下は、デマによる風評被害に関して成立する可能性のある罪と刑罰です。

| 罪名 | 内容 | 刑罰例 |

|---|---|---|

| 信用毀損罪 (刑法第233条前段) | 虚偽の風説を流し、個人や法人の信用(経済的な社会的評価)を毀損した場合に成立 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

| 偽計業務妨害罪 (刑法第233条後段) | 虚偽の情報で他人の業務を妨害した場合に成立 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

| 名誉毀損罪 (刑法第230条) | 公然と事実を摘示し、他人の名誉(社会的信用)を毀損した場合に成立 | 3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金 |

| 威力業務妨害罪 (刑法第234条) | 威力(暴行・脅迫など)によって業務を妨害した場合に成立 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

| 民事上の損害賠償請求 | デマにより名誉毀損や信用毀損が発生した場合、民事で損害賠償を請求される可能性あり | 賠償額は事案による(数十万~数百万円規模の例も) |

Xの機能である、リツイートにも注意が必要です。

デマを自ら作成しなくても、リツイート(拡散)するだけで責任を問われる可能性があります。

実際に、リツイートによる不法行為責任が認められた裁判例も存在しています。

| 刑事責任 | 拡散行為によって信用毀損罪や業務妨害罪が成立する可能性がある。 |

| 民事責任 | 損害賠償請求の対象となるリスクがある。 |

軽い気持ちで拡散しても、後から大きな問題に発展する恐れがあるため、リツイート前に「情報の真偽」の確認が大切です。

2022年3月の宮城・福島の地震では、コンビニの商品棚が空になった写真と「買い占めか?」との推測投稿がリツイートで拡散されました。

実際は地震による工場メンテナンスが原因でしたが、誤情報が広まったために消費行動に影響が出た例です。

軽い気持ちで拡散せず、正しい情報かどうか慎重に確かめる習慣を持ちましょう。

デマによる風評被害の具体例

デマによる風評被害は、企業や個人に深刻な影響を及ぼすことがあります。

実際に根拠のない情報が広まり、売上減少や信頼喪失に繋がったケースも少なくありません。

ここでは、過去に起きた代表的な具体例を紹介します。

以下、ご紹介する事例に関して、

当社は、関係性もとい、ご紹介している事例におけるいかなる関与もしておりません。以下の内容について一切の責任を負いません。内容に関するご質問やご対応はできかねますので、あらかじめご了承ください。

チロルチョコに虫がいたというデマ

2024年11月、SNS上で「チロルチョコに虫が入っていた」との投稿が拡散され、消費者の間で不安が広がりました。

しかし、チロルチョコ株式会社が迅速に調査を行った結果、その商品は前年以前に製造されたものであり、長期間の常温保存によって虫が発生した可能性が高いことが判明しました。

この対応により、製造過程での混入ではないことが明らかとなり、企業の迅速な対応が評価されました。

参照:東洋経済オンライン

SNSでの情報は真偽に関わらず一気に拡散されるため、冷静な対応と事実確認が重要です。

今回のように企業が迅速かつ丁寧に説明することで、信頼回復につながる好例といえるでしょう。

「ワクチン入りトマト」デマによる風評被害

2021年8月ごろ、SNS上で「新型コロナワクチンを混入させたトマトが流通している」とのデマが拡散されました。

この噂ではカゴメなど複数企業が関与しているかのように名指しされましたが、企業側は即座に事実無根と否定。

誤った情報により一時的にイメージ低下の風評被害が発生しました。

参照:弁護士ドットコムニュース

根拠のない噂でも、企業名が拡散されることで深刻な風評被害につながることがあります。

情報を鵜呑みにせず、公式発表や信頼できるソースを確認する習慣が大切です。

コスモ石油「有害物質の雨」デマ

2011年3月、東日本大震災直後にコスモ石油の製油所火災を巡り、「爆発により有害物質が雲に付着し、雨と一緒に降る」というデマがチェーンメールで拡散しました。

これに対してコスモ石油は、大気への影響は極めて少なく、メール内容は事実無根であると緊急発表。

震災時の不安に乗じたデマでしたが、企業と行政の迅速な対応により沈静化が図られました。

参照:朝日新聞

災害時は不安や混乱が広がりやすく、デマが急速に拡散される傾向があります。

正しい情報を冷静に見極めるとともに、公式発表を第一に確認する姿勢が求められます。

佐賀銀行「倒産」デマによる取り付け騒ぎ

2003年12月、佐賀銀行に関して「明日潰れる」という虚偽メールが拡散され、多数の預金者がATMや窓口に殺到する騒ぎが起きました。

もちろん経営破綻は事実無根であり、同行は即座に否定し、信用毀損罪で警察に告訴。

一時的に預金流出額は数百億円に達したとも報じられ、デマの影響の大きさが問題視されました。

参照:駒澤大学

金融機関に関するデマは、利用者の生活や経済に直結する深刻な影響を与えかねません。

事実無根の情報によって大規模な混乱が起こることもあるため、情報の出どころと信頼性を見極める冷静さが必要です。

コンビニ店長へのコロナ感染デマ被害

2020年、関西地方のコンビニ店長に対し、「感染者だから行くな」など事実無根の噂がSNS上で拡散されました。

実際には感染していなかったものの、店長は精神的ショックで休職を余儀なくされ、店舗も客足減少の被害を受けました。

根拠のない感染デマが、個人と企業の両方に深刻な影響を及ぼした例です。

参照:読売新聞

個人への感染デマは、本人の名誉や健康だけでなく、勤務先の経営にも大きな損害をもたらします。

感染症に関する情報ほど慎重な扱いが求められ、拡散前に事実確認を徹底すべきです。

ペヤング焼きそば異物混入に伴うまるか食品誤認被害

2014年、ペヤング焼きそばの異物混入報道を受け、無関係の広島県のまるか食品に苦情や問い合わせが殺到するトラブルが発生しました。

同社は社名が偶然同じだったため混同され、公式サイトで別会社であることを周知。 企業名の取り違えによる風評被害の典型例となりました。

さまざまな事例を知り、安易に情報を信じたり拡散したりしない意識を持つ必要があります。

参照:J CASTニュース

社名が似ているだけで無関係な企業にまで影響が及ぶのが、風評被害の怖さです。

情報の表面的な部分だけで判断せず、正確な企業名や事実関係を確認する意識が欠かせません。

関連記事

・風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・採用に直結!企業の口コミに人事担当ができる風評被害対策

デマを未然に防ぐ方法

デマによる風評被害を防ぐためには、日頃からの意識と対策が欠かせません。

正しい情報を見極める力を持つことはもちろん、企業側もリスク管理の徹底が必要です。

ここでは、デマを未然に防ぐために有効な方法を解説します。

情報の所在を確認する

デマを未然に防ぐには、情報を受け取る側の意識も重要です。

インターネットやSNS上で情報を見かけたときは鵜呑みにせず、発信元が信頼できるかの確認が基本です。

記事を書いたメディアの信頼性をチェックしたり、元となった情報や公式発表と照らし合わせたりして、誤情報を見抜く必要があります。

特に不安を煽る内容やセンセーショナルな情報ほど、拡散前には慎重な確認が必要です。

対策としては、公式な企業サイトや認証済みアカウントによる発信を参照すると、正確な情報にアクセスしやすくなります。

一人ひとりが情報の所在を意識することで、デマの拡散を防ぐ力になります。

過去の炎上を最小限に抑える

過去の失態や炎上経験は、後々デマや風評被害につながるリスクを高めます。

一度でも問題を起こした企業や個人は、悪意ある受け取り方をされやすくなり、事実とは異なる情報が拡散されやすくなるため注意が必要です。

このリスクを最小限に抑えるためには、日頃からネット上での風評被害対策に取り組まなければなりません。

具体的な対策としては、次のような方法が有効です。

- ネットモニタリングを活用し、早期に異変を察知する

- 従業員へのSNSリテラシー教育を徹底する

- ソーシャルメディアポリシーを整備し、不用意な発信を防ぐ

また、万一デマが発生した場合には、

- 事実確認を迅速に行い、公式な情報発信で訂正・否定する

- 被害が深刻化した場合は、削除要求や法的措置を視野に入れる

このような多角的な対策によって、過去の炎上が再び悪影響を及ぼすリスクを大幅に減らせるはずです。

過去の失態は完全には消せませんが、対策次第でリスクは減らせる場合があります。

SNSや掲示板、まとめ記事等を監視

インターネットやSNSの普及により、デマや風評被害は瞬く間に拡散され、一度広まった誤情報を撤回するのは極めて困難です。

そのため、SNSや掲示板、まとめ記事などインターネット上の情報を日頃から監視し、早期に異変を察知する体制を整えておく必要があります。

Googleアラートなどのモニタリングツールを活用すれば、自社名や商品名に関する言及をリアルタイムでの把握が可能です。

小さな兆候の段階でデマを発見できれば、迅速な訂正・否定対応ができ、被害の拡大を防ぐことができます。

デマによる風評被害を未然に防ぐためには、何よりも早期発見がカギとなります。

デマによる風評被害対策

デマによる風評被害を最小限に抑えるには、発生後の迅速かつ的確な対応が重要です。

また、正しい情報の発信や適切なリスクコントロールも欠かせません。

ここでは、具体的な風評被害対策の方法を解説します。

公式情報を発信する

デマによる風評被害が発生した場合、迅速な公式情報の発信が重要です。

インターネットやSNSでは誤った情報が瞬く間に拡散されるため、正しい情報を明確に打ち出せば、被害の拡大を防ぐ効果が期待できます。

具体的には、自社ホームページや公式SNSアカウントを通じて、事実無根であることを迅速に発信し、必要に応じて謝罪や再発防止策の提示が有効です。

デマが拡散しているプラットフォーム上で直接否定する対応や、認証バッジ付きの公式アカウントからの発信で信頼性を高める効果が期待できます。

また、単に否定するだけでなく、裏付けとなる写真や証拠を添えて発信すれば、より説得力を持たせられるはずです。

冷静かつ誠実な対応は、企業への信頼回復にもつながります。

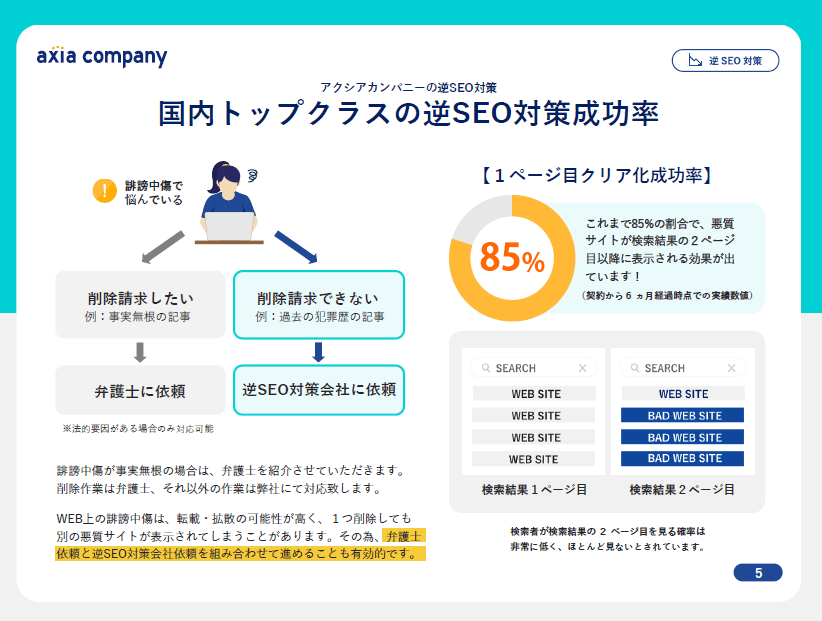

デマとなるキーワードや記事の露出を減らす

デマによる風評被害を拡大させないためには、問題となる情報の露出を抑える必要があります。

情報の露出を抑える主な方法は以下の通りです。

- 問題となる投稿や記事の削除を依頼します。

- 必要に応じて、プロバイダ責任制限法に基づく削除要請や発信者情報開示請求を行います。

- 重大な場合は、弁護士を通じて法的手続きによる確実な削除を目指します。

- ネガティブな記事やキーワードの検索順位を下げ、悪評が目立たないようにします。

- 検索結果から悪影響を受けにくくすることで、被害拡大を抑制できます。

- 信頼性の低い投稿に警告表示を付けるなど、表示の優先度を下げる取り組みが進んでいます。

- 誤情報やデマが広がりにくい環境づくりが重要です。

問題となる情報への迅速な対処と、露出を減らす取り組みを組み合わせれば、デマによる風評被害の拡大防止が期待できます。

明らかな営業妨害や人権侵害は法的処置

デマによる風評被害の中でも、特に営業妨害や人権侵害にあたる悪質なケースについては、法的な措置を講じる必要があります。

法的措置の主な流れは以下の通りです。

- プラットフォームや管理者への削除依頼

→ 問題となる投稿や記事の削除を依頼します。

→ 削除が難しい場合は、プロバイダ責任制限法に基づく正式な削除要請を行います。 - 発信者情報開示請求

→ サービス事業者に対して、投稿者の氏名や住所などの情報開示を求めます。

→ 拡散元を特定することで、さらなる対応が可能になります。 - 損害賠償請求や刑事告訴

→ 発信者が特定できた場合には、名誉毀損・侮辱・信用毀損に基づく損害賠償請求や刑事告訴を検討します。

→ 特に深刻なケースでは、弁護士を通じた迅速な削除請求や法的手続きを進めます。

明らかな営業妨害や人権侵害に該当するデマには速やかに法的措置により、被害の拡大を防ぎながら責任追及の徹底が重要です。

デマによる風評被害の原因と対策のまとめ

デマによる風評被害は、SNSやネット記事の拡散力によって急速に広がりやすい特徴があります。

さらに、受け手のネットリテラシー不足や緊急時の心理的不安により誤った情報に惑わされ、広まる要因になっているのかもしれません。

特に、過去の炎上経験やAIによる誤認も被害を助長するリスクです。

こうした被害を防ぐためには、日頃から情報の真偽を確認する意識を持ち、企業側もネットモニタリングや公式情報発信、早期対応を徹底することが不可欠です。

デマによる風評被害には、焦らず一つずつ対策を重ねながら、自社を守る力を育てていきましょう。

#デマ 風評被害

逆SEO対策

逆SEO対策 サジェスト対策

サジェスト対策 SEO対策

SEO対策 MEO対策

MEO対策 ホームページ制作

ホームページ制作

アクシアカンパニーの

企業リスク対策で売上・採用・ブランディングを守ります。

弊社は逆SEO・サジェスト共に高い成果率を誇ります。お客様の課題を明確にし早期解決致します。

事前調査&お見積り