web集客に取り組みたいけれど、何から始めればよいかわからない方、戦略や外注の選び方に悩む方におすすめの記事です。

本記事では、web集客の基本から代表的な手法、実際の成功事例・失敗要因、戦略設計のポイントまでを網羅的に解説します。

読めば、自社に合った集客手法や課題解決のヒントが得られ、成果につながる実践的なアクションが明確になります。

関連記事

・風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・インナーブランディングとは?目的・効果・進め方・成功事例まで徹底解説

アクシアカンパニーの

風評被害&ブランド向上対策

ORM戦略を知りたい方

簡単1分!無料で資料を見る

コンテンツ目次

web集客とは何?

web集客とは、インターネットを通じて見込み顧客を自社のサービスや商品へ導く、マーケティング戦略の中でも重要な施策のひとつです。

検索エンジンやSNS、web広告、メールマガジン、ブログなどのチャネルを活用します。

それによりユーザーの関心を高め、購買や問い合わせといった成果へとつなげていくのが特徴です。

web集客はアクセス増だけでなく、「認知→興味→比較→行動」の流れに沿って情報を届けることが重要です。

現代のwebマーケティングでは、ユーザー自身が情報を検索・比較するのが当たり前となっています。

そのため企業側は、ユーザーのニーズを先読みし、適切なコンテンツを届けるマーケティングの視点が欠かせません。

また、web集客は成果を数値で把握しやすく、データに基づいた改善を重ねることで、効率的で再現性の高いマーケティング戦略を構築できます。

正しく活用すれば、費用対効果を高めながら継続的な成果を見込める点も魅力です。

web集客では「誰に・何を届けるか」を明確にすることが重要です。

まずは自社の強みや顧客像の見直しから始めるのがおすすめです。

web集客の主な手法

web集客を成功させるには、SEO(検索エンジン最適化)・MEO(ローカルSEO)・SNS活用・リスティング広告・動画マーケティングといった多角的な施策をバランスよく取り入れることが重要です。

ここでは、Webマーケティングの主な集客手法について、特徴や活用のポイントを詳しく解説します。

アクシアカンパニーの

風評被害&ブランド向上対策

ORM戦略を知りたい方

簡単1分!無料で資料を見る

SEO(検索エンジン最適化)

SEO(検索エンジン最適化)は自然検索での上位表示を狙い、オウンドメディア運営も含めた長期的な集客を実現するマーケティング手法です。

多くの国(日本含む)で自然検索(特にGoogle)が主要な流入源となっており、広告に頼らない集客にはSEOが欠かせません。

オウンドメディアで良質な発信を続ければ、自然検索流入が安定し、CPA低下やブランド専門性向上につながるでしょう。

たとえば、オウンドメディアでSEO記事を継続し、内部・外部・コンテンツ施策を進めることで、検索流入が安定し反響も増えます。

広告に頼らず集客の基盤を築きたい企業にとって、SEOは非常に有効なマーケティング施策といえるでしょう。

SEOはすぐに成果が出ないからこそ難しいと感じる方も多いはずです。

しかし、継続的に正しい施策を積み重ねることで、着実に信頼と成果を築けます。

MEO(ローカルSEO)

MEO(ローカルSEO)は、地域密着型のビジネスに特化したマーケティング施策です。

Googleマップ上での上位表示を目指し、ローカル検索から来店や問い合わせといった行動を促します。

たとえば、店舗情報を統一し、地域名や業種を含む投稿更新や口コミ対応を続けると、Googleマップの表示順位が上がりやすくなります。

その結果、近隣ユーザーの目に留まりやすくなり、来店や問い合わせといった行動につながるでしょう。

地域密着型の集客を重視するビジネスにとって、MEOは非常に有効なマーケティング施策といえます。

MEOは、地域密着型ビジネスにおけるWebマーケティングの重要な柱です。

Googleビジネス情報を整え継続的に運用することで、自然検索より早く来店や問い合わせにつながります。

ローカル検索を強化することは、都市部だけでなく地方でも他店と差をつけるための重要なポイントになります。

実店舗を持つなら、MEOは重要な集客施策といえます。

SNS活用

SNS活用は、無料投稿や広告を通じてターゲット層への認知拡大とエンゲージメントを図るマーケティング手法です。

ブランド認知の向上から見込み顧客の獲得までを支える重要な施策といえます。

国内のSNS利用者は年々増加傾向にあり、2024年末には約8,452万人に達しています。

ネットユーザー全体のうち、実に8割近くがSNSを利用している状況です。

また、SNS上の投稿やレビューなどのUGC(ユーザー生成コンテンツ)は信頼を得やすく、口コミ活用は効果的なマーケティング施策とされています。

たとえば、InstagramやTikTokで定期的に投稿し、広告やインフルエンサーとの協業で注目を集め、コメントやシェアを促す取り組みがあります。

特に動画コンテンツはユーザーの参加や共感を引き出しやすく、エンゲージメントを高め、webサイトへの誘導や購買につながるケースが多いです。

このような手法は、ブランド認知と見込み客の育成において即効性が期待できるマーケティング施策といえます。

SNSは継続的な発信と分析が成果を左右します。

目的やターゲットに合った運用戦略を持つことが重要です。

リスティング広告

リスティング広告は即効性のあるクリック課金型で、検索意図の明確なユーザーに効果的にアプローチできるマーケティング手法です。

リスティング広告は、顕在ニーズ層に配信でき、CV率が高くマーケティング効果を最大化しやすい手法です。

広告のクリック率は掲載順位に大きく左右され、1位表示では2.1%のCTRを記録しており、順位が下がるとその数値は顕著に低下します。

さらに、広告はリアルタイムで表示回数/クリック率/CVR/ROIなどを把握できるため、マーケティング施策の迅速な改善と最適化が可能です。

競合が多い業界では広告費が高騰しがちですが、ニッチなBtoB市場でキーワードを絞れば、低コストで高い集客効果が期待できます。

リスティング広告は、即効性を求める企業に適したマーケティング手法で、クリック課金型で検索意図に沿った配信が可能です。

購買や問い合わせに前向きな見込み客を効果的に集め、短期間で反応を見ながら柔軟に改善を図れます。

リスティング広告は短期的な成果だけでなく、運用データを分析して長期的な戦略に活かすことも重要です。

予算配分やキーワード選定を定期的に見直すことで、安定した成果につながります。

動画マーケティング

動画マーケティングは、YouTubeやTikTokなどを活用し、視覚的に訴求してブランド認知を高める効果的な手法です。

日本はYouTubeが最も使われる動画プラットフォームであり、TikTokやInstagram Reelsとの短尺動画活用が進んでいます。

たとえば、BtoB製品の紹介を動画で行ったところ、理解促進と信頼感が高まり、商談が増えたという事例もあるのです。

この事例は専門性の高い商材には、動画による説明が効果的であることを示しているといえるでしょう。

動画マーケティングは、視覚的訴求と拡散力を活かし、認知拡大から見込み客の獲得まで支える有効な手法です。

YouTube・TikTokを中心としたプラットフォーム活用とユーザー共創によって、幅広い業種で成果が見込まれます。

動画は伝わりやすさと拡散力に優れたコンテンツです。

難しい内容でも視覚的に理解されやすく、BtoBでも活用の幅が広がっています。

メールマーケティング

メールマーケティングは、メルマガやLINE公式アカウントを活用する施策です。

既存顧客や見込み客に定期的な情報提供を行い、リピート率やCVR(コンバージョン率)の向上を図ります。

特に、商品紹介やキャンペーン情報、役立つコンテンツを継続的に届けることで効果が期待できます。

これにより、ブランドへの信頼感や関心が高まり、購入や問い合わせといった行動につながりやすくなるのです。

たとえば、あるアパレルブランドは、セグメント配信で会員属性に合わせた情報提供を行い、メルマガ開封率とリピート購入につながったケースがあります。

継続的な配信や内容の工夫を通じて、ユーザーとの関係を深めたい企業には、必須のマーケティング手法といえるでしょう。

メールマーケティングは、内容と配信を工夫すれば反応率が上がり、関係強化に有効です。

web集客を活用するメリット

web集客を活用すれば、低コストかつ効率的にターゲット層へ訴求できるだけでなく、24時間365日見込み顧客との接点を維持しながら、データに基づく効果測定と改善、そして信頼やブランド力を高める情報発信も実現できます。

ここでは、web集客を活用することで得られる6つの主なメリットについて、具体的なポイントとあわせて解説していきます。

関連記事

・風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・インナーブランディングとは?目的・効果・進め方・成功事例まで徹底解説

低コストで効率的に集客ができる

web集客は、テレビや新聞など従来型の広告に比べ、少額の予算でも広いリーチが可能な、費用対効果の高いマーケティング手法です。

紙媒体やテレビCMは出稿費が高額で、新聞広告は1ページで数千万円、テレビCMも15秒で数十万円が相場です。

一方、web集客ではSNS広告を数百円〜数千円から始められ、ターゲットの年齢・性別・地域なども細かく設定できます。

さらに、配信ターゲットをある程度絞ることで無駄な広告費を抑えられる点も、コスト効率を高めるポイントです。

実際、紙のチラシに頼っていたサロンがSNS広告に切り替えたところ、同じ予算でも反応が向上し、新規客の獲得につながった例もあります。

このようにweb集客は、広告予算に制約のある中小企業や個人事業主にとって、無理のない範囲で高い集客成果を期待できる手法といえるでしょう。

限られた予算で成果を出したい企業にとって、web集客は非常に理にかなっています。

広告費を最適化しながら、反応のある層に対し、効率よくアプローチが可能です。

精度高くターゲットに訴求できる

web集客では、検索キーワードやSNS広告を活用することで、年齢・性別・地域・興味関心などに応じた狙い撃ちが可能です。

そのため、より訴求精度の高いマーケティングを実現できます。

Web広告では、ユーザーの属性や行動履歴に基づいて、関心の高い層に絞って広告を届けることができます。

たとえば、年齢や地域、興味関心に応じて広告の配信先を細かく絞り込んだ場合、商品やサービスに親和性の高い層にピンポイントで届けることができます。

これにより、無関係なユーザーへの配信を避けながら、より高い訴求力を発揮することが可能になります。

精度の高いターゲティングは、マーケティングの成果を左右する決め手です。属性と興味に基づいて広告を配信すれば、広告の無駄打ちを抑えられます。

その結果、反応率やCVRが向上し、費用対効果に優れたweb集客が実現します。

24時間365日集客ができる

web集客は、時間や曜日に関係なく24時間365日、常に顧客との接点を持てるマーケティング手法です。

webは時間や場所に縛られず、ユーザーが「見たいとき」「知りたいとき」にアクセスできます。

そのため、実店舗の営業時間に依存せず、見込み顧客へ継続的に情報発信や訴求が可能です。

たとえば、営業時間外の問い合わせにも対応できる体制を整えた企業では、ユーザーの利便性が高まり、反応や成約につながるケースが増えています。

これまで対応が難しかった時間帯のユーザーともつながれるようになり、取りこぼしていた顧客層を確実に捉えられるのです。

このようにweb集客は、企業の営業活動を時間外にも広げ、効率よくリード獲得や問い合わせ増加を実現します。

マーケティングの機会損失を防ぎ、売上アップにつながる強力な手段といえるでしょう。

時間に縛られず情報を届けられるのは、web集客ならではの大きな強みです。

実店舗だけでは取りこぼしてしまう顧客層にも、効率よくアプローチできます。

データに基づく効果測定と改善がしやすい

web集客では、数値データに基づいた効果測定が可能なため、PDCAを高速で回しながら改善できるのが強みです。

Google AnalyticsやSNSのインサイト分析などを活用すれば、アクセス数・離脱率・コンバージョン率などがリアルタイムで把握できます。

こうした指標をもとに、配信タイミングやターゲティング、LP構成などを柔軟に調整することが可能です。

たとえば、web広告の文言をA/Bテストで比較しながら配信した結果、わずかな表現の違いがクリック率の差となって現れる事例も多くみられます。

これにより、効果の薄い施策を素早く見極めて排除でき、限られた予算をより効果の高い施策に集中させられます。

結果として、無理のない予算でも成果を最大化するweb集客戦略につながります。

このように、web集客はやりっぱなしにならず、データをもとに精度を高め続けるマーケティングが可能です。

特に、web集客代行やweb集客コンサルの支援を受けると、より専門的かつ戦略的な施策が行えます。

成果を見える化しながら改善を進めたい中小企業や個人事業主にとって、web集客は非常に適した手法です。

信頼とブランド力を育てる情報発信ができる

web集客では、継続的な情報発信を通じて、ユーザーとの信頼関係を築き、ブランド力を高めることが可能です。

オウンドメディアやブログを通じて専門性を示し、ユーザーとの信頼関係を築ける点は、web集客マーケティングの大きな強みです。

企業が自らの価値観やノウハウ、実績を発信することで「この会社なら任せられそう」と感じてもらいやすくなります。

実際、HubSpot社の調査によると、74%のマーケティング担当者がコンテンツ施策によってリード獲得に成功しているという統計があり、信頼性と成果創出の実績が裏付けられています。

このように、web集客を活用すれば、「まず知ってもらい、信頼を得て、選ばれる」までのプロセスを自社で築いていくことが可能です。

広告に頼らず、ブランド価値を中長期的に育てたい企業にとって、web集客は非常に有効な戦略といえます。

一方的な発信ではなく、ユーザー目線の共感や有益性が鍵になります。

成果に直結するためには、継続性と誠実なコンテンツ作りが欠かせません。

柔軟かつ迅速に施策を変更できる

web集客の最大の強みは、施策をリアルタイムで修正・改善できる柔軟性にあります。

広告文やキャンペーン内容の修正がリアルタイムで反映され、PDCAを効率的に回せるため、成果に直結しやすいのです。

従来の紙媒体やテレビ広告などと異なり、web集客では配信後でも内容の修正・最適化が可能です。

たとえば、Google広告はABテストやターゲティング変更が簡単にでき、状況に応じた柔軟な運用ができます。

さらに、経済産業省のIT導入補助金事業など、国も中小企業のデジタル施策導入を後押ししており、市場変化や競合動向への迅速な対応がしやすくなっています。

web集客マーケティングは「試す・直す・伸ばす」のサイクルを短期間で実行できるのが特徴です。

この柔軟性とスピード感は、web集客の成功事例や戦略を見ても、多くの企業が成果を上げている理由のひとつといえるでしょう。

特に中小企業やスタートアップにとって、少ない予算で大きな改善効果を得るための有効な手段となります。

webで集客がうまくいかない主な原因

Webで集客がうまくいかない主な原因には、ターゲットが明確でないことや、キーワード戦略・SEO対策の不備、コンテンツの質の低さがあります。

そのほかにも、スマホでの閲覧性の悪さ、SEO集客への依存、検索結果にネガティブな情報が表示されていることなどが影響しているのです。

ここでは、それぞれの原因が集客に与える影響と、改善のために取り組むべき具体的な対策について解説します。

アクシアカンパニーの

風評被害&ブランド向上対策

ORM戦略を知りたい方

簡単1分!無料で資料を見る

ターゲットが明確でないため

webで集客がうまくいかない主な原因は、ペルソナ設定不足でメッセージが響かず、CVにつながらないことです。

ターゲットを明確にしないまま情報を発信しても、読者の心に響かず、思うような成果は得られません。

ニーズのない商品を出さないためにも、ターゲットの明確化は欠かせません。

例えば、中小企業のWebサイトでは、ペルソナ設計を取り入れたことで、サイトの反応や問い合わせ件数に明らかな変化が見られたというケースもあるのです。

「誰に届けるか」がはっきりしていないと、web集客の戦略やコンテンツ、広告の内容がぼんやりしてしまい、思うような成果が出ません。

「誰に届けるか」を決めることは、情報の質だけでなく伝わり方にも大きく影響します。

web集客で成果を出すためには、的確なターゲット設定が重要です。

キーワード戦略やSEO対策が不十分なため

キーワード戦略やSEO対策不足は、検索上位に表示されず流入機会を逃す大きな原因となります。

狙いたいキーワードが検索ニーズと合致していないと、どれだけ質の高いコンテンツでも、

検索エンジンから評価されず、アクセスにつながりません。

たとえば、地域ビジネスに特化したポータルサイトでは、「エリア名+業種」など、検索ニーズの高いキーワードを適切に設定することが大切です。

これを怠ってSEO対策を進めても、検索からのアクセスはほとんど見込めません。

さらに、タイトルや見出しにキーワードを不自然に詰め込んだり、文脈に合わない使い方をすると、Googleからの評価が下がる原因になります。

その結果、SEO評価が低下し、検索上位に表示されず、集客の機会を逃してしまいます。

web集客の成功事例に共通するのは、検索ニーズを正確に捉えたキーワード選定と、内部・外部のSEO対策を地道に続けている点です。

効果的なSEO対策には、専門のコンサルや代行を活用し、戦略的に進めることが大切です。

SEOは「見つけてもらう」ための仕組みづくりです。

キーワード選定は、ユーザーとの最初の接点をつくる重要な施策といえます。

コンテンツの質が低いため

情報量が少ない、独自性に欠ける、更新されていないと、ユーザーの信頼や関心を失いやすくなります。

その結果、Googleからの評価も下がり、web集客で成果を出すのが難しくなります。

Googleはユーザーの満足度を重視するため、独自性や網羅性のない低品質コンテンツは、検索順位を下げる要因となってしまうのです。

特にGoogleのパンダアップデートによって、低品質コンテンツを抱えるサイトは検索トラフィックが大幅に減少する傾向があります。

また、E‑E‑A‑T(経験・専門性・権威性・信頼性)の観点から、専門性や信頼性の高い情報、出典の明示、最新性などが評価基準として求められてるのです。

そのため、企業サイトに古く内容の薄い記事が多いと、Google評価が下がり検索流入が減少する恐れがあります。

戦略的なweb集客 マーケティングには、質の高いコンテンツ制作と定期的な更新、専門性の担保などが不可欠です。

コンテンツは「量より質」が問われる時代に入っています。

ユーザーの信頼を得るには、情報の正確さや独自性が欠かせません。

スマホで見づらい・使いにくいサイトであるため

スマホ未対応や導線設計の不備があると、ユーザーが使いにくくなるため、web集客の成果が十分に得られません。

総務省の調査によれば、日本の世帯におけるスマートフォンの保有率は90.5%に達しています。

個人の保有率も80%を超えるなど、スマートフォンが生活の中で主流の端末となっています。

そのため、スマホで見にくいサイトは離脱率が高くなる傾向にあるのです。

またスマホ閲覧中に表示が遅いと、離脱する人は少なくありません。

たとえば、飲食店や美容サロンなどでは、スマホ対応が不十分だとメニューや予約が見づらくなり、来客を逃す原因になります。

逆に、レスポンシブ対応や導線設計を改善すれば、滞在時間が伸び、予約や問い合わせにつながりやすくなるでしょう。

スマートフォンでの閲覧は今や当たり前になっており、使いにくさは即離脱に直結します。

スマートフォンでも見やすく、操作しやすいサイト設計は、ユーザーの離脱を防ぎ、集客成果を高めるために欠かせません。

集客をSEOだけに頼っているため

SEOは中長期施策であり、SEOだけに頼ると即時の流入が得られません。

web集客で成果を出すには、他施策との併用が不可欠です。

SEOは検索上位を通じて安定したアクセスを得られるものの、結果が出るまでに数ヶ月~1年ほどかかるのが一般的です。

広告やSNSと組み合わせることで、短期流入を確保しやすくなります。

実際、SEOへの依存過多では即効性に乏しく、複数チャネルによる包括的戦略が有効です。

たとえば、IT業界ではSEOに依存した集客戦略がうまくいかず、広告施策を組み合わせて効果が出始めるケースもあります。

複数チャネルの併用は、特に立ち上げ初期の認知獲得に有効です。

ローカルビジネスでも、SNSや広告を併用することで検索以外からの流入が増え、集客が安定するケースは多くあります。

SEO対策はweb集客に効果的ですが、即時の流入確保は難しいため、短期的な集客が見込める広告やSNSとの併用が推奨されます。

特に集客チャネルを効果的に組み合わせるには、戦略の見直しと専門家の助言が有効です。

SEOはじっくり取り組むことで効果が現れる手法です。

即効性を求める場面では、役割の異なる手段とどう組み合わせるかが重要です。

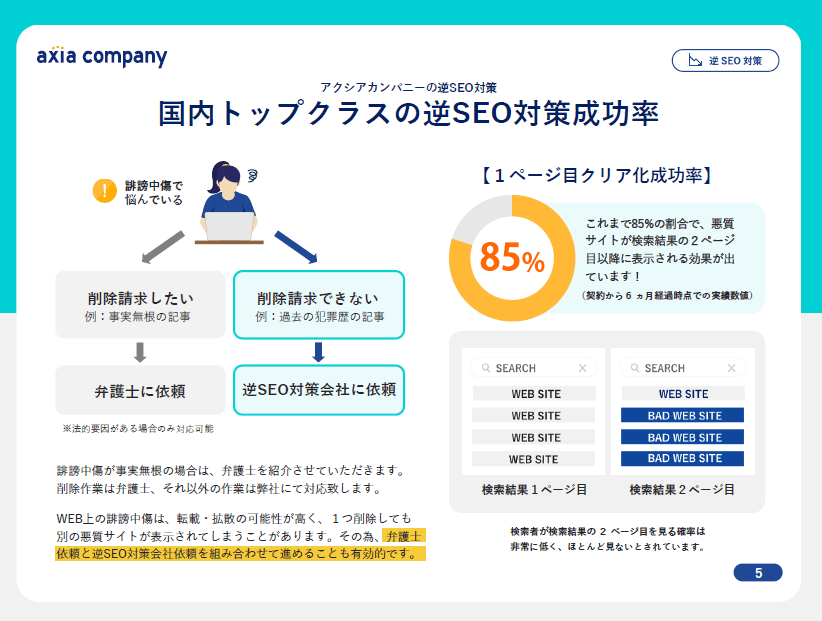

検索結果に悪評やネガティブな情報が表示されているため

「評判が悪い」などのネガティブな検索候補や悪評記事は、集客や問い合わせの妨げになります。

検索結果は「企業の顔」とされ、ネガティブなサジェストは第一印象に悪影響を与えるからです。

実際、悪評レビューは顧客離脱や売上減少、採用活動への悪影響など多方面に悪影響を与えることが報告されています。

たとえば、「エリア名+業種」で検索した際に、企業名と「ブラック」「トラブル」などがサジェストされると、ユーザーは問い合わせを避けがちです。

また、悪評サイトや掲示板が検索上位に並び続けた結果、ブランドイメージが低下し、問い合わせが激減したケースもあります。

検索結果にネガティブな情報があると、web集客の入口で信頼を失い、潜在顧客を逃してしまうリスクが非常に高まります。

そのため、逆SEOなどを用いた評判管理は、信頼獲得と集客促進に欠かせない施策のひとつといえるでしょう。

検索結果に映る企業イメージは、顧客の行動に大きな影響を与えます。

ネガティブな印象を与えない工夫は、安定した集客を実現するうえで重要です。

悪評・口コミ対策もweb集客のカギ

検索結果にネガティブな評判や悪評記事が表示されると、見込み顧客の信頼を失い、集客や問い合わせに大きな影響を与えます。

悪い口コミを見て購入をためらう人は約6割にのぼり、検索結果の情報が購買行動に直結していることが分かっています。

また、評価の高い商品を選ぶと答えた人も7割近くにのぼり、口コミ全体が消費者の選択に大きな影響を与えていることも事実です。

参考:消費者庁

たとえば、あるインフラ系企業では「会社名+ひどい」などのネガティブなサジェストにより、問い合わせ減少や契約キャンセルが相次ぎました。

この企業はアクシアカンパニーの支援を受け、ネガティブ候補が消えて検索印象が改善され、web集客と信頼性の回復につながった成功事例があります。

関連記事:株式会社G様のサジェスト対策成功事例:ネガティブな検索候補を払拭し、問い合わせ数回復!│株式会社アクシアカンパニー

web集客を強化するには、ネガティブワードへの早期対応を含む風評対策が不可欠です。

アクシアカンパニーでは、企業の信頼回復と集客成果の最大化を目指した風評被害対策やレピュテーション管理をトータルで支援しています。

業種や課題に応じたオーダーメイドの施策設計が可能なため、初めての対策でも安心して相談できるのが強みです。

アクシアカンパニーは、豊富な実績と柔軟な施策設計で、多くの企業から信頼を得ています。

初めての方も安心してご相談いただけます。

アクシアカンパニーの

風評被害&ブランド向上対策

ORM戦略を知りたい方

簡単1分!無料で資料を見る

web集客の相場・費用感

web集客にかかる費用は、社内の人員で対応するか、外部の専門業者に依頼するかによって大きく異なります。

ここでは、それぞれの方法における費用の考え方と、導入時に意識したいポイントを解説します。

関連記事

・風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・インナーブランディングとは?目的・効果・進め方・成功事例まで徹底解説

自社で対応する場合(インハウス)の費用感

web集客を自社内で対応するインハウス型では、人件費・教育コスト・ツール導入などが発生し、初期投資や運用管理に一定の負荷があります。

実際に、インハウス運用を採用している企業は全体の28.4%にのぼり、代理店よりも高い割合です。

参考:PR TIMES

こうした数字からも、自社での対応ニーズが高まっていることがうかがえます。

スキルの習得や体制の整備には長期的な視点が欠かせません。

教育や育成が不十分なまま内製化を進めると、結果的に外注よりもコストがかかることもあります。

そのため、教育や育成には、web集客に関する書籍や研修教材の活用が有効です。

一部を内製化し、他を外注するハイブリッド型で、スピードとコスト効率を両立した企業もあります。

ただし、自社で十分な体制を整えられる企業もあれば、外部の専門的なサポートが欠かせない企業もあり、状況は異なります。

だからこそ、将来的な運用体制や社内リソースを見極めたうえで、内製と外注を柔軟に組み合わせることがweb集客には重要です。

外注・代行業者に依頼する場合の費用感

web集客を外注・代行業者に任せる場合、事業規模や依頼内容によって費用には幅があります。

ただし、戦略設計から運用までを一括で任せられるため、即効性や専門性を重視する場合には検討する価値があるでしょう。

web集客代行の月額固定費は、SNS運用やSEO対策を含めておおよそ5万円〜50万円程度が相場とされています。

また、広告運用代行では広告費の15〜20%が手数料として設定されることが多く、費用透明性が高い点が評価されています。

初期費用ゼロや低価格から始められるプランを提供する業者もあり、スモールスタートでの導入も可能です。

たとえば、小売業界ではSNSや広告を専門業者に任せることで、販促のスピードが上がり、集客成果につながるケースも見られます。

広告運用を外注することで、手数料を払っても結果的に費用対効果が高くなる例もあります。

外注・代行を活用すれば、戦略設計から運用まで任せられ、効率的な集客が可能です。

ただし、成果を最大化するには、依頼する業務範囲や成果指標、契約内容を事前にしっかり確認しておくことが重要です。

依頼先によっては、運用だけでなくコンサルティングを含めた総合支援が受けられます。

費用だけで判断せず、自社に合った支援体制を見極めることが大切です。

web集客を成功させるコツと戦略

web集客を成功させるには、まずターゲットと目的を明確にし、自社に合った媒体・手法を選定したうえで、検索意図に沿った質の高いコンテンツを作成し、SNSや広告など複数チャネルを活用して集客の幅を広げることが重要です。

ここでは、成果を出すために欠かせないweb集客のコツと戦略を具体的に解説します。

関連記事:企業イメージアップ(向上)の方法と成功事例を徹底解説!必要な理由や注意点も解説

アクシアカンパニーの

風評被害&ブランド向上対策

ORM戦略を知りたい方

簡単1分!無料で資料を見る

ターゲットと目的を明確にする

web集客で成果を出すには、「誰に」「何を届けるか」を明確にし、戦略設計から始めることが重要です。

ペルソナ設計は架空の人物像でありながら、施策が顧客への共感や行動につながりやすく、KPI設計とも相性が良いとされています。

また、Webマーケティングで成果を上げるには、KPIやKGIを具体的に設定・管理することが重要です。

KPI(Key Performance Indicator)とは、最終目標(KGI)を達成するためのプロセスを定量的に測定・評価する中間指標で、日々の行動や施策の進捗を可視化するために使われます。

KGI(Key Goal Indicator)とは、企業やプロジェクトが最終的に達成すべき成果目標を示す指標で、売上高や契約数、利益率など経営や事業のゴールを数値化したものです。

「アクセス数」や「コンバージョン率」などの数値目標が、施策の評価と改善に役立ちます。

たとえば、Instagram広告とペルソナに沿った情報発信で、訪問数や購入率が大きく向上することもあります。

こうした明確なターゲティングは、web集客の成功事例として多くの企業に参考とされているのです。

ターゲットと目的を曖昧にしたままでは、広告やコンテンツの方向性がぶれてしまいます。

ペルソナやKPIを整理することで、web集客の戦略精度が高まり、成果につながります。

「誰に」「何を」届けるのかが定まっていなければ、集客はうまくいきません。

ペルソナやKPIの設計は、施策全体の精度と成果に大きく左右します。

自社に合った媒体・手法を選定する

自社に合ったweb集客媒体や手法(SEO、SNS、広告など)を選定し、組み合わせて活用することが重要です。

たとえば、SEOは検索意図に応じた質の高いコンテンツによって長期的な流入が見込めるのに対し、SNSや広告は認知拡大や即時の行動喚起に優れています。

こうした違いを活かし、リスティング広告やSNS広告とSEOやオウンドメディアを併用する動きが増えているのです。

実際、BtoC企業ではInstagram広告とSEOを組み合わせて、短期・長期の両面から成果を上げるケースが見られます。

また、BtoB企業でも業界特化のSEOとSNS広告を組み合わせ、高品質なリードの獲得につなげる事例があります。

SEO、SNS、広告の3つの手法にはそれぞれ強みと役割があるのです。

目的やペルソナに応じて、SEOとSNS・広告を使い分けることで、戦略的なweb集客が可能になります。

SEOやSNS、広告は、それぞれ得意な領域が異なります。

媒体選定に迷ったら、まず「誰に・何を届けたいか」から考えると効果的です。

検索意図に合ったコンテンツを作る

ユーザーが求める検索意図に応じたコンテンツを提供することで、自然検索からの流入が増え、web集客の成果につながります。

検索意図とは、ユーザーが情報収集・比較・購入などで検索する目的を意味し、これを捉えたコンテンツはGoogleにも高く評価されるのです。

実際、検索意図に基づいたコンテンツは、クリック率や滞在時間、コンバージョン率の向上につながるといった報告もあります。

たとえば「掃除 ロボット 比較」では、性能や価格を一覧で示すと、クリック率や問い合わせが向上しやすくなります。

また、「ホームクリーニング 方法」のような検索には、体験型のHow-to記事が有効で、流入や資料請求につながりやすくなるのです。

ユーザーの検索意図に合わせてコンテンツを企画・制作することは、SEO・ユーザー体験・成果に直結します。

検索意図に沿った構成で比較や解決策を提示すれば、質の高いweb集客につながるでしょう。

必要に応じて、web集客の専門コンサルティングを活用するのも効果的です。

検索キーワードの裏にある「なぜその情報を探しているのか」を想像することが重要です。

単に情報を並べるのではなく、ユーザーの期待に応える構成を意識しましょう。

SNSや広告も活用して集客の幅を広げる

web集客を成功させるには、SEOに加え、SNSやWeb広告を活用して認知拡大・短期集客のチャネルを広げることが重要です。

SNSや広告は、ユーザーの興味関心に直接アプローチでき、即効性に優れています。

特に近年は、SNS経由で商品やサービスを知る消費者が増加しています。

SNSの浸透率は高く、特にスマートフォンを利用する20〜50代では、日常的な情報収集に活用されているケースが目立ちます。

たとえば、美容業界ではInstagram広告で商品紹介やブランドストーリーを発信し、認知拡大と購買促進を同時に狙うケースが多く見られます。

一方、BtoB企業では、Facebook広告を通じて特定職種に対しホワイトペーパーを訴求し、質の高いリード獲得を実現する施策が効果的とされています。

SEOだけでなく、SNSや広告も組み合わせることで、より幅広いユーザーにリーチでき、短期的な効果も得られます。

特に、第三者の視点を取り入れることは、自社に合った集客方法の選定に効果的です。

SNSや広告は、「認知されていない層」にリーチできる貴重な手段です。

集客を加速させたいときこそ、SEOとあわせた柔軟なチャネル戦略が求められます。

web集客を成功させた後にすべきこと

web集客を成功させた後は、獲得した顧客リードをセグメント分けして育成し、メールやセミナーなどでリードナーチャリングを実行し、顧客データを見える化して広告やコンテンツを改善し、リピーターやファンを増やす仕組みを整え、さらに顧客の声をサービス改善や新規企画に活かすことが求められます。

ここでは、web集客後の顧客との関係性を深め、継続的な成果につなげるための具体的なアクションを解説します。

関連記事

・風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・インナーブランディングとは?目的・効果・進め方・成功事例まで徹底解説

獲得した顧客リードをセグメント分けして育てる

見込み顧客を性別や関心、購買段階ごとに分け、それぞれに適した情報を届けることで、効率的に顧客との信頼関係を築き、購買意欲を高められます。

ペルソナやセグメントを活用したマーケティング施策は、コンバージョン率の向上にも効果的です。

たとえば、「資料請求者」と「無料体験者」に同じメールを送ると、関心に合わず離脱されるおそれがあります。

一方で、セグメントごとにメール内容を最適化した企業では、開封率や商談化率が明確に向上するという結果が出ています。

見込み顧客を属性や興味ごとに分類して最適なアプローチを行うことで、育成効率が大きく向上します。

精度の高いセグメント設計は、web集客戦略やweb集客マーケティングにおいて欠かせない要素です。

セグメントごとの特性を理解することで、次のアクションにつなげやすくなります。

やみくもなアプローチを避けるためにも、分類と設計は丁寧に行いましょう。

メール・セミナーなどでリードナーチャリングを実行する

メール配信やウェビナーなどで見込み顧客を段階的に育成することは、web集客の成果を高めるうえで重要です。

Content Marketing Institute の調査では、メールを活用したナーチャリングは一斉送信よりも4~10倍の反応率を生むとされています。

すぐに購入や契約に至らない見込み客に対して、メールやSNS、セミナーなどを通じて継続的に有益な情報を届け、信頼関係を築きながら購買意欲を高めていく取り組みのこと

また、BtoB マーケティングにおいてはメールはリード育成に最も効果的なチャネルとされています。

適切な配信設計によって、認知から成約までのスムーズな導線を形成することが可能です。

たとえば、教育業界ではウェビナー後に特典付きの案内を送ることで、関心度の高い問い合わせが増えたというケースも見られます。

リードナーチャリングは、メール配信やウェビナーを組み合わせて見込み顧客を育成する施策で、多くのweb集客成功事例に活用されているのです。

コンテンツ提供から信頼構築、行動喚起へとつなげる流れは、成果や継続的な関係構築に有効です。

顧客データを見える化し、広告やコンテンツを改善する

顧客データの見える化を通じて、広告やコンテンツの効果を明確に把握し改善することは、成果を最大化するための不可欠な仕組みです。

たとえば、Google Analytics360を活用した企業では、広告投資効果(ROAS)が3割改善し、クリック率が最大300%上昇した事例も見られます。

参考:Google

こうした実例からも、数値に基づく判断がweb集客マーケティングの成果を高める有効な手段であることがわかります。

このように、Google AnalyticsやMAツールで顧客行動を可視化することで、広告やコンテンツの効果を分析し、PDCAによる改善が可能です。

配信後のデータをもとに訴求やターゲティングを調整すれば、LTVや成約率が向上し、自社に合ったweb集客戦略が立てやすくなります。

顧客データを体系的に見える化し、Google AnalyticsやMAツールで分析することで、広告やコンテンツの改善をPDCAサイクルで回せます。

これは、多くの集客成功の裏にある共通の戦略的手法であり、成果を出す専門家が重視する本質的な考え方です。

ツールを使うだけでなく、どう活用するかが成果に差を生みます。

日々の分析が、次の一手をより確かなものにしてくれます。

リピーターやファンを増やす仕組みを作る

web集客後は、継続的な高品質コンテンツの発信で顧客をファン化し、LTV(顧客生涯価値)を高める仕組みが重要です。

リピーターは、売上の約8割を生み出す上位2割の重要な顧客層であり、安定した収益を支える存在です。

CPM分析を活用して、顧客を購買の段階ごとに分けることで、それぞれに合ったアプローチが可能になります。

その結果、リピーターを増やすための戦略をより効果的に進められます。

顧客理解、一貫したブランド体験、効果的なコミュニケーション戦略がリピーター獲得に共通する成功要素といえるでしょう。

ECでは、メールやLINE、SNSなどを活用して顧客との接点を継続し、特別感や信頼を育むことが、リピーターの獲得や口コミ拡大につながります。

高品質なコンテンツの発信を続け、長期的なファンを育てることは、多くの成功事例に共通する有効な戦略です。

顧客の声をサービス改善や新規企画に活かす

web集客後は、ユーザーの反応やニーズを反映した改善や新商品企画で、web集客効果を事業成長につなげることも重要です。

VOC(顧客の声)を分析することで、顧客満足度やロイヤルティ向上、新商品の開発など幅広い効果が期待されます。

顧客フィードバックを構造化して分析すれば、どの部分を改善すれば良いかを具体的に把握することが可能です。

また、VOCの収集・統合にCDP(カスタマーデータプラットフォーム)を活用することで、サービス改善や新商品開発を効率化できます。

たとえば、アンケートやSNS投稿などからVOCを分析しUIを改善した結果、コンバージョン率が向上した企業もあります。

このように、VOCの活用はサービスの質を高め、売上や成果にも直結する重要な取り組みといえるでしょう。

顧客の声を丁寧に拾い上げ、分析し活かすことは、web集客の成功事例に共通する戦略です。

マーケティングにおいては、顧客理解を深めたうえでのサービス改良や新規企画こそが、成果向上に欠かせません。

web集客の成功事例

web集客を効果的に進めるためには、単なるアクセス数の増加だけでなく、顧客との接点づくりや信頼構築まで見据えた戦略が求められます。

施策の方向性や実行プロセスを誤ると、期待した成果につながらない可能性もあります。

ここでは、実際にweb集客で成果を上げた企業の事例をもとに、成功のポイントをご紹介します。

アクシアカンパニーの

風評被害&ブランド向上対策

ORM戦略を知りたい方

簡単1分!無料で資料を見る

※以下、ご紹介する事例に関して、

当社は、関係性もとい、ご紹介している事例におけるいかなる関与もしておりません。

以下の内容について一切の責任を負いません。

内容に関するご質問やご対応はできかねますので、あらかじめご了承ください。

月間400万PVと売上180%アップを実現したオウンドメディア戦略の事例

株式会社カインズのオウンドメディア『となりのカインズさん』は、社員の専門知識や個性を活かした記事で月間400万PVを達成したweb集客の成功事例です。

実名・顔出しの文化を社内に浸透させ、マーケティングだけでなく組織改革にも寄与しました。

さらに、顧客理解を深めながら戦略を柔軟に見直す取り組みにもつなげています。

参考:impress

社内の「当たり前」に問い直すことで、メディアの力は大きく広がります。

現場の知見を発信に変える工夫が、結果として集客と売上に直結した事例といえるでしょう。

YouTubeとインスタで来店を促進させたアパレルメーカーの事例

衣料品チェーンのしまむらは、YouTubeやInstagramなどのSNSを活用したデジタル戦略を展開しました。

その結果、2022年2月期には売上高5,836億円(前年比7.6%増)、最終利益354億円(前年比35.4%増)を記録しています。

若年層や都市部への訴求を強化し、オンライン販売の拡大にも成功しました。

デジタルとリアルを融合させた新たな集客モデルを構築した、web集客の成功事例といえます。

参考:読売新聞オンライン

SNSは情報発信だけでなく、来店動機をつくる強力な手段となります。

購買行動に直結するコンテンツ設計が、成果を左右するといえるでしょう。

警備会社がTikTok活用でブランディングと採用難を同時解決した事例

東京都新宿区の大京警備保障株式会社は、警備業界の若手採用難に対し、TikTokを活用したユニークな動画投稿で成果を上げています。

2020年のアカウント開設後、面白さを追求した動画が話題となり、わずか数年でフォロワーは240万人に達しました。

SNSを通じて20〜30代の応募者が増加し、ブランディングや社内の活性化にもつながっています。

今後はSNSを軸にした新たな事業展開も見据えています。

参考:Adobe

自社の強みを柔軟に表現できるSNSは、業種に関係なく活用の可能性があります。

現場発信のリアルな魅力が、共感と応募につながるきっかけになります。

広告運用とAI活用でコンバージョンを爆増させた事例

株式会社USENは、広告効果の伸び悩みを受け、数値分析に基づいた媒体選定と広告クリエイティブの最適化に取り組みました。

SNS広告では飲食店経営者をターゲットに「Uレジ」の認知向上を図り、AIを活用したコンテンツ作成やスコアリングにより広告効果を可視化しています。

結果としてCV数が2.3倍に増加し、web集客の質が向上したことで、効率的な広告運用体制の構築にも成功しました。

広告運用を感覚ではなくデータに基づいて最適化し、AIで再現性ある仕組みを構築したという成功事例です。

web集客に関するよくある質問

「web集客」に関して多くの方から寄せられる疑問を、Q&A形式でわかりやすくまとめました。

施策に取り組む際の判断材料として、ぜひ参考になさってください。

web集客についてまとめ

web集客の基本から、SEO・SNS・広告などの手法、成功・失敗の事例、戦略設計、費用感までを解説しました。

SNSやオウンドメディアを活用した事例も紹介され、効果的な集客手法を知るヒントが得られます。

これから集客を始めたい方や、戦略を見直したい方は参考にしてください。

実践に役立つポイントが網羅されており、初心者にもおすすめです。

#web集客

逆SEO対策

逆SEO対策 サジェスト対策

サジェスト対策 SEO対策

SEO対策 MEO対策

MEO対策 ホームページ制作

ホームページ制作

「Webからの集客を強化したい」「売上につながる戦略を見つけたい」とお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。