ネット風評被害は学校でも発生しており、特にSNSや掲示板といったネット上におけるいじめが影響しています。

発信やコミュニケーションがネット上で簡単にできるため、ネットに対する意識や理解が少ない可能性があります。

ネット風評被害がネットいじめによる誹謗中傷の場合、本人へのダメージ、学校へのイメージダウンなど、デメリットしかありません。

この記事では、学校でネット風評被害が起こる原因から対策について、事例も含めて解説します。

関連記事

・ネット風評被害の影響と対策!業界別の誹謗中傷と事例紹介

・ネット上の誹謗中傷はどこからが罪になる?罪名と事例を解説

・サジェスト対策費用はいくら?相場とおすすめ業者の料金を徹底解説

コンテンツ目次

ネット風評被害とは?

ネット風評被害とは、個人や団体に関係のない噂や誤った情報がネット上で広まり、経済的な損失、社会的な信用を失うことを指します。

特にSNSや口コミサイトなど、嘘の情報でも急速に拡散される環境が増えているのが原因です。

ネット風評被害には、主に次のような内容が目立ちます。

事実か嘘かに関わらず、情報が多くの人の目に触れることが問題です。

例えば企業がネット風評被害に遭うと、業績、顧客、さらにパートナー企業にまで影響がでる可能性があります。

今や大人だけでなく子どもも簡単に情報を発信できるため、企業だけでなく学校でもネット風評被害が起きています。

誰もが簡単に情報発信できることが悪い方向に働くと、ネット風評被害につながります。

学校で起こるネット風評被害の原因

学校で起こるネット風評被害の原因には、生徒や教師の不適切な行動などがあげられます。

特にいじめや教師の不祥事は、報道で目にしたことがあるでしょう。

他にも偏見やモンスターペアレントも原因のうちですが、すべてがネット上でのことつながり、ネット風評被害が発生しています。

それぞれ詳細とともに、ネットとの関連を交えて解説します。

いじめ問題の悪化

ネット風評被害は、学校でのいじめ問題の悪化によって発生しています。

学校でのいじめが現実だけでなくネット上にまで広がり、ネットいじめになるからです。

ネットいじめは、いじめている当事者が見えない状態で行われるため、現実のいじめよりも心に大きな影響を与えます。

ネット上では孤立感を感じやすい上に、ネット上に投稿された内容が残ることで、強いダメージを受けることになります。

さらに嘘の情報の拡散や中傷するような投稿が続けば、精神的な苦痛を受け続けることが想像できるでしょう。

ネットを含むいじめ問題が悪化すれば、いじめを受けていた生徒が退学、最悪の場合、自殺を選択する恐れがあります。

こうしたいじめ問題を悪化させた学校の情報が広がると、ネット風評被害は深刻化します。

教師のセクハラ

ネット風評被害は、近年増加している教師のセクハラによって深刻化しています。

文部科学省の調査によると、2023年度には320人の公立学校の教員が、セクハラや性暴力で処分されています。

前年度よりも79人増加しており、過去10年以上もの統計の中で最多となりました。

また、被害に遭っているのが、セクハラや性暴力をした教師が勤務している学校の子どもに対して行われたことが、半数以上といった結果も問題視されています。

教師による性暴力やセクハラの問題が増加している背景には、制度の整備が進んだことが考えられます。

2023年7月に施行された教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律では、すべての自治体に相談窓口の設置について記載されました。

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第17条2項

国及び地方公共団体は、教育職員等による児童生徒性暴力等に関する通報及び相談を受け付けるための体制の整備等に必要な措置を講ずるものとする。

相談窓口が増えたため、教師のセクハラや性暴力の発覚が早まっているのでしょう。

そして相談が早くなるのは、教師のセクハラという情報もネット上で速く拡散され、ネット風評被害につながります。

ネットの情報は早く教師の個人情報もすぐに特定されるため、学校に対する教師の管理に対する不信感の高まりが、ネット風評被害につながっています。

偏差値の低さによる偏見

偏差値が低い学校は、他の偏差値が高い学校と比べて誤解を受けやすく、ネット風評被害が増加する傾向があります。

未だに学歴が重視されている日本社会において、偏差値の低さはネガティブな印象で捉えられやすいです。

偏差値が低い学校はネガティブなイメージを偏見から、誤解を招く情報が拡散されるネット風評被害に遭い、不当な評価を受けている人がいます。

例えばいじめ問題ですが、学校の偏差値は関係なく発生しているのが現状です。

偏差値が低いことをネガティブと捉える、学歴を重視している社会がネット風評被害を生み出す原因となっています。

モンスターペアレントからの誹謗中傷

ネット風評被害の原因には、学校において現実でも問題となっているのがモンスターペアレントの存在です。

モンスターペアレントとは、学校に対して過剰な要求や不当な要求をする親を指します。

要求に対し学校側が適切に対処しても、モンスターペアレントにとって納得できる内容でなかった場合、さらなる要求ではなく攻撃をする人がいます。

その攻撃の仕方が、学校や教師に対するネット上での誹謗中傷です。

ネット風評被害は、学校の悪評をネット上、特にSNSや掲示板などに投稿するモンスターペアレントによって発生しています。

学校のネット風評被害の特徴

ネット風評被害は特にSNSで瞬時に拡散されるスピードと影響力の強さが特徴です。

学校におけるネット風評被害の場合、ネットいじめが特に深刻な問題であり、大きな特徴ともいえます。

いじめについては調査結果を交え、ネットいじめの深刻化について解説します。

ネット風評被害が学校に対して発生しやすいのはいじめだけではないため、他の特徴も順番に解説します。

ネットいじめによる風評被害が多い

学校のネット風評被害は、ネットいじめが原因で起こることが多くあります。

文部科学省の調査では、2023年度のいじめ認知件数は732,568件であり、前年度より50,620件増加という結果となりました。

いじめの認知件数について、次の表で見比べてください。

| いじめの認知件数 | |||||

| 年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |

| 小学校 | 484,545 | 420,897 | 500,562 | 551,944 | 588,930 |

| 中学校 | 106,524 | 80,877 | 97,937 | 111,404 | 122,703 |

| 高等学校 | 18,352 | 13,126 | 14,157 | 15,568 | 17,611 |

| 特別支援学校 | 3,075 | 2,263 | 2,695 | 3,032 | 3,324 |

| 計 | 612,496 | 517,163 | 615,351 | 681,948 | 732,568 |

2020年の件数については、新型コロナウイルス感染症の影響が考えられますが、それでも認知件数は非常に多くあります。

また、年度を見比べると2023年度が過去最多となっていることが伝わるでしょう。

いじめの認知件数が増加した背景として、文部科学省はSNSなどネット上のいじめに対する認知が進んだことを理由の1つとしてあげています。

しかし認知が進んだだけではいじめ自体は防げず、ネットいじめに発展し、特定の個人や団体への攻撃が連鎖的に広がり、ネット風評被害と化します。

親や生徒から発生することもある

学校へのネット風評被害の特徴は、教師の不祥事よりも、親や生徒からの発生が多いことです。

ネット風評被害が学校に対して起きるとすれば、教師の不祥事が報道されたときをイメージするのではないでしょうか。

教師の不祥事も原因の1つですが、親や生徒も広い意味では学校関係者です。

つまり親や生徒も学校内部のことをよくわかっているからこそ、事実を知り、憶測を立てやすい背景があります。

親や生徒によって不確実な情報がネット上に投稿されると急速に拡散され、真偽に関係なく無責任な意見がエスカレートします。

その投稿内容と無関係の教師や生徒、そして親が、学校へのネット風評被害の影響を受け、精神的な負担を強いられることがあるのが問題です。

SNSを通じての拡散力が高い

ネット風評被害が学校に対して起きているのは、特に若い世代へのSNS普及が影響し、高い拡散力を持っているからです。

現在SNSを利用している人は非常に多く、生徒も活発に利用しているため、若い世代からすればコミュニケーションツールとしても利用されています。

複数のアカウントを作成して状況に応じて使い分け、プライバシーの観点から投稿も使い分けているように、若い世代はSNSを使いこなしています。

しかしSNSの利用が当たり前となったために、発信内容に対する慎重さを欠く投稿があるのを、見たことのある人は多いのではないでしょうか。

SNSを使いこなしていても、投稿された情報は、内容の真偽に関わらず瞬時に拡散されるという当人の意識の希薄さから起きていると考えられます。

学生のような若い世代がSNSを使いこなし、更新しているからこそ、情報が急速に広まりやすくなっている背景があるのでしょう。

匿名掲示板でもネタにされやすくデマが広がる

匿名掲示板では、自分の身元を明かさず気軽に投稿できる気軽さがデメリットに働き、学校のネット風評被害が発生します。

学校の悪い噂や評判はネタにされやすく、匿名掲示板だからこそ悪意のあるデマや誹謗中傷が投稿される傾向があります。

匿名で誰が投稿したのかわからない、こうした環境によりネット風評被害、炎上の原因をネタとして、またデマとして好きなように広められやすいです。

特に炎上すると、学校や関係者への信頼を失い、学校全体の評価を損なうことがあります。

情報がデマであっても、多くの人の目に触れてしまうことが問題です。

地域住民同士で噂が広がる

ネット風評被害はネット上だけでなく、地域住民同士でも噂が広がります。

学校と地域住民は密接に関係しており、特に親同士のつながりが多くあります。

また、学校は小規模なコミュニティともいえるため、親同士での情報の把握と共有の速さから、地域全体へ噂が広がりやすいのが特徴です。

親同士の情報から地域住民に学校のデマ噂が広がると、学校関係者への悪い偏見が強まったり、学校への不信感を募らせたりと悪影響が広がります。

親同士が現実だけでなくネット上で情報交換をする可能性もあるため、どのような形でも、学校に対する噂は地域住民同士で共有されやすくなっています。

ネット風評被害が学校に及ぼす悪影響

ネット風評被害は、学校へのマイナスイメージを助長する上に、多くの悪影響を引き起こします。

学校運営に支障がでたり、ネット上でマイナスイメージが加速したりと、影響は多方面に及びます。

特に影響がでやすいのが生徒の数、入学志願者が減ったり、転校や退学を検討する生徒がでます。

学校環境も悪化するおそれがあり、ネット上で起きたことだと放っておいてはいけないことが、次の理由を読めばわかります。

関連記事

・ネット風評被害の影響と対策!業界別の誹謗中傷と事例紹介

・ネット上の誹謗中傷はどこからが罪になる?罪名と事例を解説

・サジェスト対策費用はいくら?相場とおすすめ業者の料金を徹底解説

入学志願者の減少

ネット風評被害による学校へのマイナスイメージによって、入学志願者の減少につながる恐れがあります。

噂や情報が広がれば、実情を知らない入学志願者からすれば、学校に対して不安を持つのは当たり前です。

志望校の評価が下がると、親や進路指導の際に受験生をその学校から避ける傾向が強くなります。

こうした傾向から入学志望者が減少し、学生が集まらなければ、学校に対する不安がさらに募り、学校経営に影響を与えます。

検索欄に「○○学校 いじめ」とでる

学校情報を検索するときに「○○学校 いじめ」とでるようになり、マイナスイメージを助長させます。

ネット風評被害を受けると、真偽に関係なく情報がネット上に残るのが特徴です。

検索エンジンは関連する言葉を表示させるため、ネガティブな情報が残ったままだと、それが学校の情報として認識されることになります。

入学希望者や地域住民、在籍中の生徒や生徒の親、多くの人を不安にさせる要素になることが避けられません。

教職員の採用難

学校に対するネット風評被害の影響は、入学希望者だけでなく教職員の採用にも及びます。

ネット上で拡散された誤情報や悪い噂は学校の評判を低下させます。

このような情報を見て、転職を検討している教職員が、マイナスイメージが強い勤務先を候補に選ぶとは考えにくいです。

公立の学校の場合は異動を命じられたら配属となりますが、学校の悪い評判を知り、教職員という働き方に不安を感じる人が現れる可能性があります。

教職員の職業選択がされなくなると、採用難に拍車がかかり、教職員が集まらなくなります。

地域住民との関係悪化

ネット風評被害によって学校の評判が害われると、地域住民との関係が悪化し、学校行事の開催ができなくなる可能性が高まります。

地域住民からの信頼を得られなくなれば、地域イベントのような校外活動を実施するのが困難になります。

校外活動は地域住民の協力があってこそ実施でき、生徒には経験を積んでもらうきっかけにつながります。

イベントが地域住民との関係悪化によってできなくなるのは、学校にとっても教育にとっても損失です。

親の不安による転校や退学

学校の悪い評判に不安を持ち、転校や退学をする生徒が現れることも、ネット風評被害による影響の1つです。

親から見れば、自分の子どもが通う学校に悪い評判ばかりあると、不安になるのは自然なことでしょう。

子どももネット風評被害の対象になったり、友人関係の悪化からいじめられたり、こうした嫌な想像が現実に起こらないかと心配します。

子どもを守るために転校や退学を選ぶ親が現れるのは、ネットによって植え付けられるイメージの重要性がよくわかる事例でしょう。

学校がより荒れて負のスパイラルへ

ネット風評被害で流れた誤情報や噂は、学校環境に深刻な影響を及ぼすことがあります。

ネット風評被害によって生徒間での不安や恐れが広がり、悪化するといじめや孤立のような問題を引き起こし、学校が荒れやすくなります。

さらにネット風評被害が続くと、学校は負のスパイラルに陥り、学校へのマイナスイメージが加速するかもしれません。

生徒たちの不安定な状態は、クラス全体の学習環境を崩し、学力低下の要因となることにつながります。

特に、ネット風評被害で影響を受けた生徒が集団から外されると、さらに悪化する傾向があります。

ネット上でのマイナスイメージは、現実にも悪い方向に大きな影響を及ぼすため、負のスパイラルに入る前に早く対処するのがいいでしょう。

学校のネット風評被害が深刻化する事例

学校のネット風評被害が深刻化するのは、いじめやセクハラなどの問題が発生したときです。

実際にニュースに取り上げられた学校問題について、3つ紹介します。

学校の不祥事のような事例が発生すると、ネット上は悪い意味で盛り上がる傾向にあり、風評被害につながりやすくなります。

以下、ご紹介する事例に関して、

当社は、関係性もとい、ご紹介している事例におけるいかなる関与もしておりません。以下の内容について一切の責任を負いません。内容に関するご質問やご対応はできかねますので、あらかじめご了承ください。

学校問題の事例①モンスターペアレント

2016年、茨城県日立市で、運動会に参加できなかった子どもの両親が「運動会をもう一度やれ」と学校の校長らに包丁を突きつける事件が発生しました。

子どもが運動会に参加できなかったことを不満に思った両親が、校長ら3名の教師を家に呼び説明をさせるも、学校側は要求に応じませんでした。

そのため両親どちらも包丁を持ち出し、校長に突きだして脅迫をしたものです。

約30分間包丁を突きつけられ、約5時間にわたる家庭訪問を終えた後日、校長らは警察へ事件を相談し両親は逮捕されました。

こうしたモンスターペアレントの存在が、噂話として出回れば学校のイメージダウンにもなりかねません。

参照:産経新聞

学校問題の事例②教師間のいじめ

2019年、兵庫県神戸市東須磨小学校で、教師間のいじめが発覚しました。

1人の男性教師が、先輩教師から激辛カレーを無理やり食べさせられる、暴言を浴びせられるなどのいじめを受けていたのです。

教師間で起きたいじめ問題ということもあり、報道後にはネット上に加害教師に対する非難が殺到、SNSや掲示板で実名や顔写真、個人情報が拡散されました。

また、学校全体や教育委員会による対応の遅れや不適切さが指摘され、さらに批判が殺到する事態となりました。

参照:Gendai media

ネット上での情報拡散の速さと、影響力の大きさが伝わる事例です。

学校問題の事例③セクハラ

2024年、山梨県の大月短期大学の60代の教員が、当時在学していた学生へのセクハラ行為が発覚し、懲戒免職処分となりました。

4、5年前に在学していた学生へ「好きだよ」などとLINEのメッセージを送り続けていたそうです。

卒業後などに飲酒した際には、不自然なボディタッチによるセクハラ行為をしたともあります。

その卒業生は、セクハラ行為によるストレスが原因で体調不良となっていたそうです。

また、酒を飲んだ状態で授業をしていたことが判明し、地方公務員として職務に専念する義務に違反しているなどから懲戒免職処分となりました。

地方公務員法第35条

職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

教員の不祥事は学校にとって大きなマイナスイメージがつくきっかけとなります。

本件ではセクハラだけでなく勤務態度まで問題があったため、志望校選びの際に厳しく判定される可能性があるでしょう。

参照:Uワク

学校のネットいじめの背景と特徴

ネットいじめの増加は、急速なインターネットの普及やスマートフォンの普及率の上昇が背景にあります。

スマートフォンから簡単にネットにつなげられ、そして簡単に発信ができます。

そしてネットを見るのは本人のみ、こうした状況が、重大事態や発見の遅れを引き起こしています。

ネットいじめによる死亡件数は?

ネットいじめ問題は深刻化しており、特に自殺に関連する事例が増加しています。

2024年の文部科学省による2023年度のいじめ認知件数は、前述しましたように732,568件でした。

このうち重大事態として認知されたのは1,306件、前年度より387件増加しました。

重大事態については、いじめ防止対策推進法を基準として文部科学省は調査結果を出しています。

いじめ防止対策推進法第28条1項

いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

重大事態の中でも、生命や心身、財産に重大な被害が生じた疑いを認めたのが648件もあり、前年度よりも203件増加しています。

また、2024年、文部科学省が調査を行う前に実施した、警察庁による2023年中における自殺の状況の調査では、小中学生の自殺者は513人と発表しています。

死亡を含む重大事態の発生件数、警察庁が発表した小中学生の自殺者数、どちらを見ても、いじめなどが原因による死亡件数について明確にはわかりません。

しかし発生した件数と、自殺した人数、どちらも非常に多いという問題は、結果から感じ取れたのではないでしょうか。

子どもが何百人単位でいじめを苦に自殺をしているのが、死亡件数より読みとれます。

教師や親の知らないところで事件が起こる

ネットいじめは目に見えにくいため、教師や親が知らないところで発生します。

特に多いのがグループLINEの場合、メンバーでなければ会話の内容を見られません。

匿名でやりとりができるSNSなら、投稿者の特定が遅れるなどで発見が遅れやすく、その間に情報が瞬時に拡散されます。

匿名性とプライバシー保護によって守られた状態で、被害者は直接的な攻撃ではなく、精神への攻撃を受け続けています。

こうした状況から、視点として第三者の立場となる親と学校にはわかりづらいため、知らないところで発生しているのが現状です。

24時間いつでも起こる

ネットいじめは24時間いつでも発生するため、被害者はいつでも追い詰められる状況に置かれています。

SNSやLINEのようなメッセージアプリが普及し、被害者へ繰り返し誹謗中傷の送信が簡単になりました。

ネット上にてメッセージの送信や投稿はいつでも行える特徴が、ネットいじめにおいて被害者を24時間追い詰める状況を作りだす状況を生み出しています。

対面のいじめと違い指先で簡単に攻撃できるため、ネットいじめはより悪化する傾向があります。

写真を晒される

学生の間で自撮りを含めた写真撮影は今や当たり前となっていますが、他人の写真を無断で晒す行為が増加しています。

特にスマートフォンの普及により、簡単に写真を撮影できるようになったため、いじめの手法まで多様化していることが原因です。

本人の許可を得ずに無断で、あるいは無断で撮影した写真を、ネット上に晒す行為が目立つようになりました。

ネット上で写真が拡散されたり、侮辱的なコメントを寄せられたりするネットいじめにより、被害者が精神的な問題を抱えることが多く見られます。

なお、写真を無断でネット上に晒す行為は、プライバシー権の侵害に該当します。

プライバシー権は日本国憲法第13条にもとづく基本的人権の1つです。

日本国憲法第13条

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

個人に関する情報を本人の同意なく公開するべきものではなく、無断で晒す行為は、個人の名誉や評価を傷つける可能性があります。

写真の場合、個人が特定できるものであってプライバシーとして守られるものです。

個人が特定できるということは、無断で写真をネット上に晒す行為は個人情報の流出と考えていいでしょう。

ネット風評被害で学校ができる対策

ネット風評被害で学校ができる対策は、いじめを減らす、教員の倫理観を高める、これらが思い浮かぶでしょう。

ネット上での対策、そして法的措置についても考えなくてはいけません。

すべてまとめて解説します。

関連記事

・ネット風評被害の影響と対策!業界別の誹謗中傷と事例紹介

・ネット上の誹謗中傷はどこからが罪になる?罪名と事例を解説

・サジェスト対策費用はいくら?相場とおすすめ業者の料金を徹底解説

ネットいじめを減らす

ネットいじめを減らすためには、生徒に対する情報モラル教育を充実させることです。

インターネットやSNSの書き込みが、相手にとってどのような影響を与えるかを理解してもらう必要があります。

コミュニケーションを積極的にとることも大切です。

ネットいじめを相談しづらいのは、親と子、教師と生徒など、コミュニケーション不足も原因になる場合があります。

普段の会話からネットの使い方やネットいじめについて話す機会を増やすといいでしょう。

現実世界とネットの世界の違いを理解させることが大切です。

教職員が不祥事を起こさないための倫理教育

教職員に対し、不祥事やネットに対する倫理教育を行うことが大切です。

ネット風評被害は教職員の不祥事が発端となることが多くあります。

教職員が関与する不祥事は、生徒を指導する立場の人間が起こしていることもあり、学校の信頼を著しく損なうことにつながります。

防止するためには教職員一人一人に、不祥事の実例を挙げながら倫理について学んでもらいましょう。

倫理観を徹底させ、不祥事を起こしたあとどうなるか、のように、想像をしてもらえるようにすることが大切です。

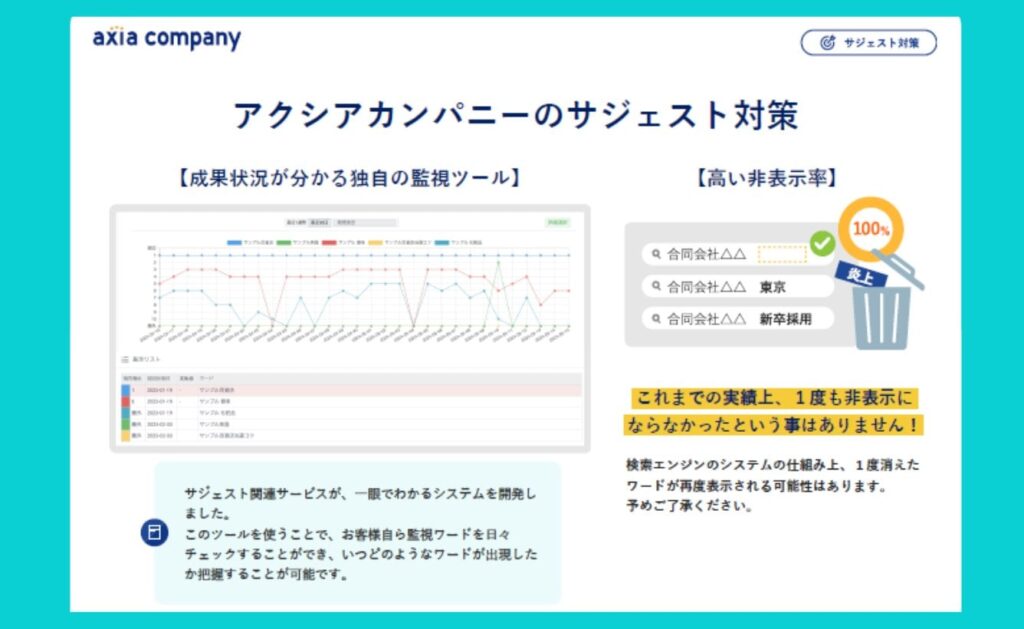

「○○学校 いじめ」にはサジェスト対策

検索をすると「いじめ」というワードがでると、学校に対してマイナスイメージが強くなるため、サジェスト対策で表示させないようにしましょう。

サジェストとは、検索エンジンでキーワードを入力すると、検索バーの下に表示される検索の候補ワードを指します。

今回のように「○○学校 いじめ」のようなネガティブなワードを表示させないようにするためには、サジェスト対策が重要となります。

サジェスト対策を専門に行う業者がいますので、すぐに依頼をして対応しましょう。

なお、サジェスト対策についてはこちらの記事で詳しく説明していますので、ぜひご確認ください。

ネガティブなワードが表示されなくなると、マイナスイメージを避けられるようになります。

モンスターペアレントの誹謗中傷には弁護士

ネット風評被害を学校が受けている原因が、モンスターペアレントによる誹謗中傷の場合、弁護士へ法的な対策を相談しましょう。

誹謗中傷が発生した場合、民事上の損害賠償請求が可能です。

誹謗中傷の内容によっては、名誉権侵害やプライバシー侵害が成立することもあります。

匿名で誹謗中傷がされていた場合、発信者情報の開示請求や削除請求ができますが、こうした法的措置は弁護士に相談するのが安心です。

学校として、ネット風評被害は看過してはいけない問題です。

生徒がネット風評被害に巻き込まれないようにするためにも、早めの相談が重要となります。

学校のネット風評被害のまとめ

ネット風評被害が学校でも発生しているのは、ネットの普及が大きな要因と考えられます。

ネット上では人とつながっているような感覚になるかもしれませんが、操作しているのも、見ているのも、結局自分だけです。

この孤独感がある中でネットいじめに遭い、最悪の選択をする子どもが増加しています。

学校側にはネット風評被害を防ぎ、万一発生した場合には迅速な対応が求められます。

学校自体がネット風評被害に遭えば、生徒をはじめとする関わった人全員に悪影響があるといえるでしょう。

ネット上での対策のため、事前に依頼する専門業者や弁護士を選んでおけば、素早く対応できます。

そして早く収束し、安心して通える学校の環境を整えましょう。

#ネット風評被害学校 #学校風評被害

【サジェスト・関連キーワードのご相談】はアクシアカンパニーへ!

アクシアカンパニーは、サジェスト非表示対策に強みを持ち、多くの実績があります。

専門的な知識と経験を活かし、サジェスト汚染の原因を徹底的に分析し、多数の事例を解決に導いてきました。

弊社、アクシアカンパニーでは

Google、Yahoo!、Bingの主要プラットフォームに対応しながら、成果達成率99%!

キーワードにもよりますが早くて、1週間程度で対策可能です。

ネガティブなサジェストキーワードにお困りの企業様・個人様、ぜひご相談ください。

今すぐWEBで無料相談

逆SEO対策

逆SEO対策 サジェスト対策

サジェスト対策 SEO対策

SEO対策 MEO対策

MEO対策 ホームページ制作

ホームページ制作

最近、SNSや掲示板で学校の悪い噂が広がることが増えていると感じます。ネットは便利な反面、間違った情報や誹謗中傷が簡単に拡散されてしまうこともありますよね。もし気になったら、ぜひ読んでみてくださいね。