最近よく耳にするインナーブランディングについて、気になるものの具体的な目的や進め方がわからず、取り組みに踏み出せない企業も多いのではないでしょうか。

インナーブランディングは、企業理念や価値観を社内に浸透させ、社員のモチベーションや定着率を高める効果が期待される重要な施策です。

中小企業にとっても例外ではなく、組織力や採用力の向上を目指す上で欠かせないアプローチといえます。

この記事では、インナーブランディングの目的と効果から、実践的な進め方、実際に成果を上げた成功事例までを解説します。

関連記事

・風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・採用に直結!企業の口コミに人事担当ができる風評被害対策

コンテンツ目次

- 1 インナーブランディングとは何?

- 2 インナーブランディングとアウターブランディングの違いとは?

- 3 インナーブランディングが注目されている理由や背景とは?

- 4 インナーブランディングは中小企業にも必要?

- 5 インナーブランディングの目的とは?

- 6 インナーブランディングによって得られる効果とは?

- 7 インナーブランディングがうまくいかない原因とは?

- 8 インナーブランディングが機能していない・無関心な企業・団体に生じる悪影響とは?

- 9 ネガティブ情報の拡散を防ぐために企業ができることとは?

- 10 インナーブランディングの進め方

- 11 インナーブランディングの具体的な施策

- 12 インナーブランディングの成功事例

- 13 インナーブランディングの施策まとめ

インナーブランディングとは何?

インナーブランディングとは、企業が掲げる理念やビジョン、価値観など企業が大切にするものを、社員一人ひとりの心に浸透させていく取り組みを指します。

社外へのアピール(アウターブランディング)とは異なり、社内の共通認識や行動指針を整え、組織としての一体感や働きがいを生み出すことが目的です。

会社が「何を大切にするのか」「どこを目指すのか」を社員と共有してこそ、日々の業務に対する理解や納得感が深まり、社員が自ら考え行動する文化が育まれます。

つまり、インナーブランディングは、企業が大切にするものを社員と一緒に築き、未来につなげていくための土台となる活動なのです。

インナーブランディングは人事や広報の施策だけではなく、日々における上司の言動や評価制度などにも深く関係しています。

インナーブランディングとアウターブランディングの違いとは?

インナーブランディングの反対に位置するのが、アウターブランディングです。

これは言い換えると「社内向け」と「社外向け」、つまり目的も対象も反対のブランディング施策であり、企業活動における二つの対の関係になります。

以下は、インナーブランディングとアウターブランディングの違いをまとめた表です。

| 項目 | インナーブランディング | アウターブランディング |

|---|---|---|

| 目的 | 社内への理念浸透・意識統一 | 社外への企業イメージ発信・ブランド認知の向上 |

| 対象者 | 社員・役員・パートナー企業・関係者 | 顧客・取引先・投資家・求職者・世間一般 |

| 主な手法 | 理念共有・社内報・研修・ワークショップなど | 広告・SNS・Webサイト・メディア戦略など |

このように、インナーブランディングとアウターブランディングは性質も手法もまさに反対といえますが、両者は独立して存在するものではありません。

企業の信頼性を高めるためには、社内で大切にされている理念や価値観と、社外に伝わるブランドイメージとの一致が重要です。

反対でありながら連動すべき関係こそが、強いブランドを育てる鍵といえます。

社外では誠実さをアピールしていても、社内での対応が真逆だと信頼は崩れるおそれがあるため、両者の整合性が不可欠です。

インナーブランディングが注目されている理由や背景とは?

多くの企業がインナーブランディングに注目する背景には、社会環境や経営課題の変化が深く関係しています。

採用難や価値観の多様化、社会的責任を意識する企業が増加傾向であるといった背景より、社内のブランド意識を強める必要性が高まっています。

なぜ今、インナーブランディングに力を入れる必要があるのかを整理するために、以下の表をご覧ください。

| 背景・理由 | 説明 |

|---|---|

| 人材不足・競争激化 | 魅力的な企業文化が「選ばれる組織」をつくり、定着率向上につながる。 |

| 働き方の多様化 | 技術進化で距離や価値観の違いが増え、理念共有による一体感維持が必要。 |

| 人的資本経営の重視 | ESG・SDGs対応で人材を資本と捉え、価値観共有と信頼構築が不可欠。 |

| 内外ブランドの整合性 | 社内外の価値観が一致していないと、顧客・取引先の信頼を損なう。 |

| グローバル化・多様性 | 多文化環境で共通の価値観と行動指針が組織結束の鍵となる。 |

| 意識の変化 | 消費者・従業員が社会的責任や倫理観を重視するようになった。 |

| 成果の見える化 | KPIや満足度測定などで効果を可視化し、継続改善を図る必要がある。 |

このように、インナーブランディングは単なる理念の共有にとどまらず、経営戦略や人材戦略の中心に据えるべきテーマとなりつつあります。

自社が今後持続的に成長するためにも、組織の内側からブランド力を高める意識が欠かせません。

関連記事

・風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・採用に直結!企業の口コミに人事担当ができる風評被害対策

インナーブランディングは中小企業にも必要?

インナーブランディングは大企業だけが取り組むものではありません。実は中小企業にこそ必要であり、大きな効果が期待できる施策です。

特に近年では、中小企業においても人材の定着や採用力の強化が重要課題となっており、社内での理念や価値観の共有が、組織の安定と成長に直結すると考えられています。

中小企業は、トップと社員の距離が近く、意思決定のスピードも早いため、企業理念の浸透や組織文化づくりがスムーズに進めやすい環境です。

また、採用・営業・顧客対応といったあらゆる業務が人に依存しており、社員一人ひとりが自社の価値観を理解しやすいのも中小企業の特徴です。

そのうえで自信を持って行動できるようになれば、企業全体の信頼性やパフォーマンスの向上につながります。

企業の規模に関係なく、社員の共感や一体感は、組織力を高めるために欠かせません。

中小企業こそが、インナーブランディングに早期の取り組みにより、ブレない組織づくりを実現できるのです。

朝礼や定例ミーティングなど小さな場からでも理念浸透は始められます。

インナーブランディングの目的とは?

インナーブランディングは単なる情報共有ではなく、企業の内側からブランド価値を高めるための重要な取り組みです。

ここでは、インナーブランディングの主な目的を4つの観点から解説します。

関連記事

・風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・採用に直結!企業の口コミに人事担当ができる風評被害対策

企業理念・価値観を社内に浸透させる

インナーブランディングの目的のひとつは、企業理念や価値観を社員に浸透させ、全員が「何を大切にすべきか」を共通理解できる状態をつくることです。

組織の判断軸や行動の基準がバラバラでは、部署間や社員ごとの対応にズレが生じ、信頼性のあるブランドとして社外に一貫性を示せません。

スターバックスでは「人とのつながりを大切にする」との理念を新人研修や日々の店舗運営を通じて繰り返し伝え、どの店舗でもスタッフが同じ価値観で接客できるようにしています。

また、IT企業のブレインパッドでも、社内ミーティングやワークショップで企業理念をテーマに話し合い、プロジェクトを越えた協力体制が生まれるケースもあります。

このように、企業理念・価値観の浸透は、組織全体に一貫した行動基準をもたらし、ブランドの信頼性と社員の主体性を支える重要な土台となります。

社員の「自分ごと化」を促進する

インナーブランディングは、社員が企業の目標や理念を自主性を持って捉え、主体的に関わる意識の育成を目的のひとつとしています。

組織の目標が他人事のように受け取られてしまうと、指示待ちや責任回避の姿勢が広がり、チームとしての一体感や成果の創出は期待できません。

たとえば、不動産テック企業LIFULLでは、全社員参加型の「ビジョンプロジェクト」や、社内ワークショップ、制度提案のワーキンググループなどを通じて、社員一人ひとりが理念を理解し、自ら体現できる環境づくりに取り組んでいます。

その結果、部門を越えた連携が活発になり、社員の自発的な挑戦や新規提案も増加。経営方針への共感が、日々の行動にも表れています。

このように、社員の主体性が高まれば、与えられた業務をこなすだけでなく、組織全体の成果に対して責任感を持って行動するようになります。

社員が理念に共感し、当事者として組織と向き合える環境こそが、持続的な成長を支えるインナーブランディングの本質だといえるでしょう。

会社への愛着や貢献意欲を高める

インナーブランディングは、社員の会社に対する愛着や貢献意欲を高める効果も期待できます。

企業の理念やビジョンに共感し、職場での自分の役割に納得感を持てるようになると、社員は「この会社に関わり続けたい」「自分も力になりたい」と自然に思えるようになるからです。

大手家電メーカーのパナソニックでは、創業者の理念をもとにした「松下幸之助フィロソフィー」を継続的に社内で共有し、その価値観を世代を越えて受け継いでいます。

このような取り組みが、社員の帰属意識や誇りを育み、長期的な定着や高いエンゲージメントにつながっていると考えられます。

また、BtoBの中小企業でも、社内報や表彰制度を通じて日々の貢献を「見える化」ができれば、感謝される喜びが自信とやりがいを生み出し、離職防止に効果を上げられるはずです。

このように、社員の気持ちに寄り添い、理念を軸にした関係性の構築は、会社に対する前向きな感情と行動を生み出す土壌となります。

会社を「働く場所」から「自分が価値を提供できる場」へと変えるために、インナーブランディングは欠かせない取り組みです。

小さな声かけや感謝の見える化など、特別な制度がなくてもできる工夫から始めれば、社員の愛着ややりがいは育てられます。

アウターブランディングの土台を築く

インナーブランディングは、アウターブランディングを効果的に機能させるための土台です。

その理由として、社員の間で理念や価値観が共有されていなければ、企業が対外的に発信するブランドメッセージに一貫性がなくなり、説得力や信頼性が薄れてしまうからです。

たとえば、「お客様第一」を掲げる企業が、社内で社員を大切に扱っていなければ、その姿勢は顧客対応にも表れ、メッセージと現実のギャップがブランド毀損を招きかねません。

一方で社内で築かれた価値観や姿勢がそのまま外部にも伝われば、企業の発信が言葉だけではない、信頼あるブランドとして受け取られるのです。

アウターブランディングを成功させたい企業ほど、まずは社内の土壌を整えるインナーブランディングが欠かせません。

インナーブランディングによって得られる効果とは?

インナーブランディングは、企業の理念や価値観を社内に浸透させるだけでなく、実際のビジネス成果にも大きく影響します。

社員の意識や行動が改善できれば、組織全体の働き方や外部への印象にも良い変化が生まれ、企業力そのものを底上げする効果が期待できるはずです。

ここでは、インナーブランディングによって得られる主な効果を4つの観点から解説します。

関連記事

・風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・採用に直結!企業の口コミに人事担当ができる風評被害対策

仕事の生産性や組織パフォーマンスが向上する

インナーブランディングによって社員の意識が統一されると、仕事の生産性や組織全体のパフォーマンス向上が期待できます。

共通の理念や目標に共感した社員同士は、自然と協力し合い、無駄のない効率的な連携が生まれるからです。

加えて、社員のモチベーションや会社への愛着、貢献意欲といった組織の内側からの力が高まれば、業務への集中力や判断の質を底上げする土台となり得るのです。

たとえば、株式会社ツムラでは「お客様の期待を超えるものづくり」といった理念を全社で掲げ、定期的な共有会や現場ミーティングを通じて価値観の浸透を図る取り組みがあります。

このような活動により、社員からの品質改善提案が活発になり、結果として納期の短縮や不良率の低減につながったという例も報告されています。

このように、目指す方向を共有し、内発的な意欲を持って業務に取り組める環境整備により、日々の仕事の質やスピードは大きく変わるはずです。

離職率が低下し、人材定着が進む

インナーブランディングによって企業理念が浸透すると、社員は日々の業務に対して本質的なやりがいを感じやすくなり、離職を選びにくくなります。

待遇や条件だけではなく、「自分の仕事が会社や社会にどう貢献しているか」を実感できると、組織への愛着や働く意義が強まり、自然と定着意欲が高まるためです。

住友三井オートサービス株式会社では、思いやるといった価値観を大切にし、自己申告制度や多面観察制度など、内省を促す仕組みを整えています。

ホンダカーズ中央神奈川でも、おもてなしの心を共有する企業文化のもと、学びを深める振り返りの機会が設けられています。

いずれも、社員の主体性や相互理解を高める取り組みとして、働きやすい環境づくりに寄与しているといえるでしょう。

このように、企業理念が単なるスローガンではなく、社員にとって共有された想いとして機能すれば、自らの意志で会社に貢献し続けたいという気持ちが育まれ、人材の定着につながっていくのです。

採用力が強化され、マッチした人材が集まりやすくなる

インナーブランディングを強化できると、自社の理念や価値観に共感する応募者が増え、採用の質向上が期待できます。

企業文化が社内に深く根づいていれば、それが外部にも自然と伝わり、自社らしさに魅力を感じる人材が集まりやすくなるからです。

多くの中堅IT企業では、「自律と挑戦」を文化の中核に据え、社員インタビューや社内イベントの様子を採用サイトやSNSで積極的に発信する取り組みが進められています。

実際に入社した新卒社員からは「入社前に感じた雰囲気とギャップがなく、安心して職場になじめた」という声が多く、ミスマッチによる早期離職の防止にもつながっているのも事実です。

共通の価値観を持つ人材が集まれば、採用後の定着率やチームの連携力も高まり、組織全体の活性化にもつながるのです。

理念に共感する人を惹きつけるだけでなく、応募者が自社との相性を見極める視点も重要です。

顧客満足度やブランド価値の向上につながる

インナーブランディングが浸透すると、社員の意識や行動が変化し、結果として顧客対応の質が向上すると考えられます。

企業理念や価値観が社員の中で共有されていれば、その想いが接客や営業などの顧客接点にも自然と表れ、企業全体のブランドイメージを底上げする力になります。

エディオン株式会社では「顧客第一主義」を軸に、朝礼での理念共有や接客ロールプレイングを継続的に実施。

その結果、店舗スタッフが一貫した姿勢で顧客対応を行えるようになり、店舗評価やレビュー「いつ訪れても気持ちよく買い物ができる」といった高評価が多くみられるようになりました。

社員一人ひとりが企業の顔としての自覚を持ち、顧客との接点で誠実に対応できれば、顧客満足度の向上はもちろん、信頼されるブランドとしての認知も高まります。

このような内側からにじみ出る価値こそが、競合との差別化にもつながる重要な要素となるのです。

インナーブランディングがうまくいかない原因とは?

インナーブランディングは、企業理念や価値観を社員に浸透させ、組織の一体感を高めるうえで欠かせない取り組みです。

しかし、実際には「うまくいかない」「効果が見えにくい」と感じている企業も少なくありません。

ここでは、インナーブランディングがうまくいかない主な原因を6つに分けて解説します。

MVV(使命・ビジョン・価値観)を作るだけで終わっている

MVV(使命・ビジョン・価値観)を策定するだけでは、インナーブランディングは機能しません。

理念は掲げるだけが目的ではなく、社員一人ひとりの行動に落とし込んでこそ、組織全体の意識や文化に影響を与えるからです。

MVVを刷新したものの、社内報で一度共有しただけで終わってしまい、現場ではほとんど話題に上らず、行動の変化にもつながらなかったといったケースは、実は多くの企業で見られます。

一方で、株式会社メフォスでは「ビジョンに基づく行動とは何か」を明確に定義し、月1回のミーティングで社員が実践事例を発表する場を設ける取り組みを行っています。

こうした継続的な共有の場が、現場での判断や言動の変化、自発的なアクションの促進につながっています。

このように、MVVを単なるスローガンで終わらせず、継続的な発信や行動レベルでの具体化がなければ、社員の中に根づかせることはできません。

インナーブランディングを成功させるには、MVVを浸透させるプロセスにこそ力を入れる必要があるのです。

経営層と現場の認識にズレがある

インナーブランディングは、経営層と現場の認識が一致してこそ機能します。

経営陣だけが理念や価値観を声高に掲げていても、現場が「自分には関係ない」と感じていれば、組織全体には浸透しません。

特に業務が多忙な現場では、理念が具体的な行動指針として提示されない限り、形骸化しやすい傾向があります。

パナソニック コーポレーションでは過去の採用活動において、企業側の理論を優先した一方的な情報発信が中心になっており、求職者に響かないとの課題がありました。

この背景には、経営層と現場との間に理念や発信内容に対する認識のギャップがあったともいえます。

そこで、現場の声を丁寧にくみ取り、社員の気づきを促すようなワークショップや、オフィス改装時に創業者の価値観を再解釈する取り組みを実施。

社員に「自分ごと化」を促し、内発的なブランド意識の醸成へとつなげていきました。

このように、経営と現場の距離を縮め、業務に理念が結びつくような仕組みが、インナーブランディング成功の鍵です。

異文化・組織風土に合わない方法を導入している

インナーブランディングは、自社の文化や組織風土に合った方法で進めなければ効果が期待できません。

他社の成功事例を鵜呑みにしても、社員の価値観や業務スタイルと合致しなければ、むしろ反発や無関心を生んでしまうリスクがあります。

例えば企業で自社特有の文化をふまえ、あえて理念を言葉にするよりも行動指針の明示に重きを置いたアプローチを採用することで、理念が根付くことが期待できるでしょう。

インナーブランディングは「どのように伝えるか」以上に「自社にどう合うか」の見極めが不可欠です。

自社の土壌に合った方法を選ぶことで、社員の心に届くブランドづくりが実現します。

短期的な成果を求めすぎて定着しない

インナーブランディングは本来、中長期的に取り組むべきテーマですが、すぐに効果を出したいとの思いから、定着する前に施策を打ち切ってしまうケースがあります。

目先の数値結果にばかり目を向けると、社員の意識や行動に深く根づく前に終わってしまい、「また一時的な施策だろう」と受け止められてしまいかねません。

例えば理念を社内ポスターに掲示する取り組みを行ったものの、その後のフォローや行動変容の仕組みがなかった企業を想定してみましょう。

その企業は社員からの関心は薄れ、やがて形骸化してしまうことが予想できます。

一方で、数年単位で理念を浸透させるプロジェクトを展開した企業は、継続的なフィードバックや現場での成功事例の共有を通じて、着実に行動変容を促す土壌を育てられるでしょう。

このように、インナーブランディングは続けてこそ意味があるものであり、即効性よりも継続的な取り組みによって真の効果を発揮するのです。

社員の声を取り入れる仕組みがない

インナーブランディングを定着させるには、社員の声を継続的に拾い、施策に反映していく対話型の仕組みづくりが不可欠です。

経営陣だけで決めた理念やルールだけでは、現場との温度差が生じやすく、社員の納得感や主体性が育ちません。

対話の場を設けずに進めた施策は、「上から言われたこと」として受け流されやすく、形骸化のリスクが高まります。

その例として、サイボウズでは、全社員が自由に意見を発信できる掲示板や社内SNSが整備されており、経営陣との活発な意見交換が日常的に行われています。

このような対話型の仕組みがあれば、社員は自分もブランド形成に関与しているとの実感を持ち、当事者意識が高まるはずです。

社員の声を反映できる環境づくりが、インナーブランディング成功のカギです。

効果測定がされておらず、改善につながっていない

インナーブランディングを成功に導くには、取り組みの効果を定期的に測定し、改善へつなげる必要があります。

評価がなければ、何がうまくいっていて、何が課題なのかが分からず、施策がやりっぱなしの状態になってしまうからです。

Chatwork株式会社では、四半期ごとの人事評価や定期的な1on1ミーティングなどを通じて、社員の声を継続的に把握し、組織運営に活かす仕組みを整えています。

さらに、「最近、実家に帰っていない」というスタッフの会話をきっかけに「ゴーホーム制度」を導入するなど、現場の声をもとに新たな社内制度を柔軟に整備。

社員のリアルな声に応えるこうした取り組みが、エンゲージメント向上に大きく貢献しました。

効果測定を通じて施策を“育てていく”視点が、インナーブランディングの定着には欠かせません。

インナーブランディングが機能していない・無関心な企業・団体に生じる悪影響とは?

インナーブランディングは、企業や団体の理念を社内に浸透させる取り組みですが、軽視されたり、うまく機能しなかったりすると、その影響が社内外にじわじわと広がっていきます。

社員の士気や働きがいが失われるだけでなく、顧客対応や取引関係、採用活動などの外部との接点にも悪影響を及ぼしかねません。

ここでは、インナーブランディングが不十分な場合に起こりうる具体的なリスクや弊害を解説します。

関連記事

・風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・採用に直結!企業の口コミに人事担当ができる風評被害対策

顧客満足度やブランド信頼が低下する

社員の対応が企業理念と一致していないと、企業の価値観や姿勢が顧客との接点に反映されず、顧客満足度やブランドへの信頼が低下する恐れがあります。

たとえ「お客様第一」を掲げていたとしても、現場の社員が形式的な対応に終始していれば、「言っていることとやっていることが違う」と不信感を与えてしまいます。

実際、営業担当の発言や対応が原因で取引先からの信頼を失い、大口契約を打ち切られたというケースも珍しくありません。

理念と行動がかけ離れていれば、売上への悪影響という形でリスクが顕在化するのです。

このように、社員一人ひとりの行動がブランドイメージに直結している以上、インナーブランディングが不十分なままだと、顧客離れやリピート率の低下を招き、最終的に経営に大きなダメージを与える可能性があります。

外部パートナーや取引先からの信頼が損なわれる

社員の発言や対応に一貫性がなければ、外部パートナーや取引先は、企業としての姿勢や価値観に不信感を抱きます。

その理由として、ブランドイメージはトップの発信だけでなく、日々の担当者の言動によって形づくられるからです。

営業担当者ごとに説明が食い違ったり、依頼に対する対応方針が場当たり的だったりすると、「この会社は信用して大丈夫なのか」と疑念を抱かれやすくなります。

特にBtoBの取引では、企業理念や方向性が現場レベルにまで浸透しているかどうかが、信頼関係の土台です。

一人ひとりの行動がブランドを背負っているとの意識がなければ、せっかく築いた外部との関係性も簡単に揺らいでしまいます。

したがって、社内全体でブランドの軸を共有し、対外対応の統一が欠かせません。

離職率上昇と採用力低下の悪循環が生じる

社員満足度が低い組織では、優秀な人材ほど早期に見切りをつけ、他社へと流出してしまいがちです。

企業理念がただのスローガンになっている職場では、日々の働きがいを感じにくく、「ここにいても成長できない」と感じる人が増えていきます。

また、そのような企業の内情は口コミサイトやSNSを通じて外部にも伝わり、求職者の企業選びに大きく影響を与えるようになります。

結果として、離職によって採用が必要になるにもかかわらず、応募者が集まらず、組織の弱体化が加速する悪循環に陥りかねません。

インナーブランディングを軽視すれば、社員の心は離れ、外部からの魅力も失われていきます。

社員満足度の向上には、理念の再定義や定期的なフィードバック面談など、働きがいに直結する仕組みづくりも不可欠です。

社内外にネガティブな口コミや情報が拡散される

インナーブランディングが機能していない企業では、社内不満やトラブルが外部に漏れやすく、SNSや口コミサイトを通じて企業イメージを大きく損なう恐れがあります。

社員の声を無視したまま組織運営を続けていると不満が蓄積し、やがてパワハラやブラック体質といった形で告発されるケースも少なくありません。

よくあるケースでは、退職者による内部告発がX(旧Twitter)で拡散し、それによって採用活動に深刻な支障が生じるケースも見受けられます。

このようなネガティブ情報は一度広まると半永久的に検索結果に残り、風評被害へとつながっていきます。

リスクを最小限に抑えるには、ブランディング施策と並行して、社員の声をすくい上げる仕組みや、定期的な情報モニタリングによる早期対処が欠かせません。

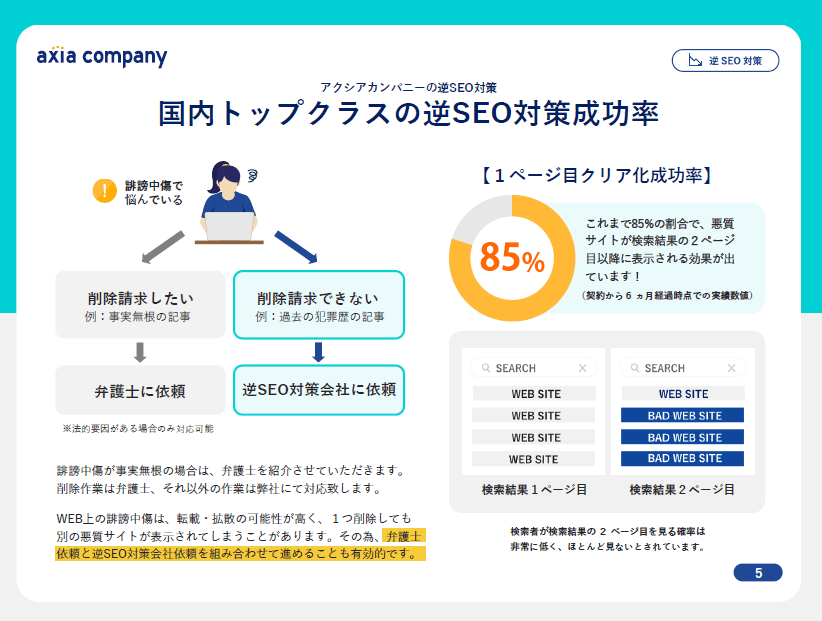

ネガティブ情報の拡散を防ぐために企業ができることとは?

ネガティブな口コミや内部告発がSNSや口コミサイトで拡散されると、企業イメージの低下や採用難、取引停止など深刻な影響を及ぼす可能性があります。

このような風評被害は、一度拡散されると完全に消すのは難しく、放置すればするほど影響は長期化・深刻化していきます。

だからこそ、早期の風評被害対策が欠かせません。

たとえば検索エンジンのネガティブワード対策や、口コミサイトへの適切な対応、発信内容の監視などを通じて、企業の評判管理を専門的に行う体制が必要です。

株式会社アクシアカンパニーでは、企業の信頼を守るための風評被害対策を専門に提供しており、炎上リスクの高い時代において多くの企業がその支援を活用しています。

独自のモニタリングシステムや検索結果の改善手法、削除交渉のノウハウにより、攻めと守りの両面から企業ブランドのサポートが期待できます。

風評被害は起きてから対応するのではなく、起きる前に備えてこそ、今の時代の新しいリスクマネジメントなのです。

株式会社アクシアカンパニーの風評被害対策は、ネガティブ情報の拡散を未然に防ぎ、企業の健全な成長を支える大きな力となり得ます。

インナーブランディングの進め方

インナーブランディングを効果的に進めるには、理念を伝えるだけでなく、現場の声を拾いながら、企業全体として一貫性のある方針を共有し、継続的な取り組みが求められます。

ここでは、インナーブランディングを軌道に乗せるための基本的なステップを5つに分けて解説します。

関連記事

・風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・採用に直結!企業の口コミに人事担当ができる風評被害対策

現状把握と課題を洗い出す

インナーブランディングを進めるには、現場の状況を把握し、課題は何であるかを洗い出す必要があります。

社員が現在どのように企業理念を受け止めているのかを知らずに、表面的な施策を進めても意味がありません。

そのためにも、社員の本音をアンケートやヒアリングで現状を引き出す手法が効果的です。

理念やビジョンに関する簡易アンケートを実施した結果、「掲げている理念と業務内容が結びつかない」との声が多数寄せられ、理念の再整理や社内報での再発信に取り組むケースも多く見られます。

このように、現場の声を可視化と認識のギャップの把握が、効果的な改善策を導き出す鍵だといえます。

施策の的外れを防ぐためにも、まずは現状を正しく把握する姿勢が欠かせません。

方向性を社内に伝わる言葉で整理する

インナーブランディングを効果的に進めるには、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)を社員に伝わる言葉でわかりやすく整理する必要があります。

理念がいくら立派でも、現場の社員がその意味を理解し、日々の業務と結びつけて行動できなければ、組織として一体感は生まれません。

抽象的だったビジョンを社員ワークショップで見直し、「お客様の“困った”を“よかった”に変える」といった日常業務に落とし込みやすい表現に再構築。結果として、理念に対する共感度と行動の一貫性が高まったとの事例がみられます。

このように、MVVを現場の言葉で再定義することは、社員の腹落ちを促し、ブランドの一貫性を社内に根付かせることにつながります。

社員に伝わる表現へ言い換える際は、抽象的な理念を業務に即した具体的な言葉に置き換える工夫が重要です。

浸透施策(社内報・研修・ワークショップ等)を計画・実行する

インナーブランディングを機能させるには、自社文化や組織風土に合った施策を選定し、計画的な実行が重要です。

単に他社の事例を真似るのではなく、社員の価値観や現場の実態に即した方法で理念やビジョンを届けなければなりません。

社員同士の関係性が密な企業では、部門横断型のワークショップを定期的に設け、理念の浸透と行動変容につながった事例もあります。

一方で、全国に拠点を持つ企業では、動画形式の社内報やeラーニングの導入により、物理的な距離を超えた情報共有が可能となりました。

このように、自社の特性に合わせた手段を見極め、社員が「自分ごと」として捉えられるよう工夫された施策こそが、インナーブランディングを根付かせる鍵となるのです。

定期的に効果測定してPDCAサイクルを回す

インナーブランディングの定着を図るには、施策を打ちっぱなしにせず、定期的な効果測定と改善の繰り返しが不可欠です。

ブランド理念の浸透状況や社員の意識変化は、時間とともに変動し、取り組みの成果が目に見えにくいといった理由があります。

例えば、社内アンケートやeNPS(従業員ネット・プロモーター・スコア)で従業員満足度を測ったり、理念への共感度を確認したりすれば、社員意識の把握が可能です。

また、「理念に基づいた行動」がどれだけ実行されているかをKPIとして設定し、定量的にモニタリングしている企業もあります。

さらに、ある企業ではブランド行動指針に基づく社内アワード制度とあわせてeNPSを毎月測定し、社員の温度感を数値で把握しながら施策の見直しに役立てたとの事例もあります。

このように、効果測定を仕組み化し、PDCAサイクルを回し、インナーブランディングの成果を可視化しながら、より実効性の高い施策への進化が必要です。

eNPSやKPIの設定は、理念浸透の進捗を把握できるため、定期測定で効果の可視化が可能になります。

アウターブランディングとの整合性を図る

社内で共有された理念や価値観は、外部への発信内容とも整合性を保つことで、ブランドの信頼性をより強固にできます。

社内と社外で発信の方向性や姿勢が食い違っていると、「建前と本音が違う」と受け取られ、ブランドへの信頼が損なわれかねません。

たとえば、「お客様第一」を掲げていても、SNS上での対応が不誠実だと批判を浴び、企業イメージに悪影響を及ぼすケースもあります。

一方で、現場の社員にまで理念が浸透し、その価値観が接客や広報活動に自然と表れている企業では、社内外の発信に整合性があるため、顧客からの評価も高まりやすくなります。

このように、インナーブランディングとアウターブランディングの整合性を図ることは、企業の姿勢に対する信頼を生み、ブランド価値の向上にもつながる重要な取り組みです。

インナーブランディングの具体的な施策

インナーブランディングを社内に根づかせるには、理念やビジョンを知っているだけで終わらせず、日々の行動や企業文化に体感として浸透させる意識が不可欠です。

そのためには、社員一人ひとりが自分ごととして理念に向き合えるような具体的な施策を講じる必要があります。

ここでは、実際に多くの企業で成果を上げている代表的なインナーブランディング施策を紹介します。

ワークショップや社内イベントで参加・共感を促す

社員の共感を得るには、理念やビジョンをただ伝えるのではなく、自分たちの言葉として考え、語り合える機会作りが欠かせません。

ツムラ株式会社では、部署を横断して社員が集まり、理念に沿った行動事例を共有したり、現場の課題について意見を出し合ったりする「理念浸透・コーチミーティング」を全役職員参加型の対話形式で定期的に実施しています。

普段関わることの少ない他部署の考え方が分かれば、「視野が広がった」「理念が腑に落ちた」といった声が多く聞かれるようになり、参加者の約8割が「理念が日々の判断軸になった」と回答しています。

このように対話を重ねながら価値観を共有していくプロセスが、インナーブランディングを現場に根づかせる大きな原動力となっています。

社内報・SNS・社内ポータルで情報を定期発信する

インナーブランディングを根づかせるには、経営メッセージや実践的な成功事例を、毎日・誰でもアクセスできる形式で定期的に発信することが欠かせません。

情報がタイムリーに届き、社員の手元でいつでも確認できる状態の維持が、理念や方針への関心を継続させる土台になります。

例えば、日本たばこ産業株式会社(JT)では、社内SNSを活用して、経営層による一言メッセージや社員紹介、現場のストーリーなどを継続的に発信しています。

社長自らが対談やコラム記事を投稿するなど、双方向性を意識した工夫により、社員が気軽にアクセス・閲覧できる環境が整えられています。

移動中やスキマ時間でもスマホから情報に触れられるため、閲覧率が向上し、社員同士の理念のすり合わせや共通認識の醸成に繋がっています。

このように、社員にとって「気軽に見られる・届く・わかる」情報発信体制の整備が、インナーブランディングを日常に溶け込ませる第一歩となるのです。

ブランド映像・社内ムービーで感情に訴えかける

インナーブランディングの浸透を促すには、言葉だけでなく視覚と音声を活用した動画による価値観の共有が効果的です。

中でも動画は、理念やビジョンを社員のストーリーと重ねながら描写できる手法として注目されています。

たとえば西武ホールディングスでは、「でかける人を、ほほえむ人へ。」というグループビジョンを浸透させるために、社員の仕事風景やインタビューを中心とした動画を制作・公開しました。

現場で活躍する社員の姿を通じて、日常業務がビジョンとどう結びついているかを可視化が可能になり、「自分の仕事が会社のビジョンとつながっていると実感できた」との声が多く聞かれるようになったと報告されています。

このように、動画ならではの臨場感や共感性を活かせば、社員一人ひとりの感情に深く訴えかけることができます。

また、理念やビジョンが“腹落ち”しやすくなり、それが行動や判断の軸にもつながっていきます。

社員インタビューや日常風景を取り入れたリアルな語りにすると、理念と自分の仕事がつながっていると感じやすくなります。

サンクスカードや表彰制度で良い行動を可視化・評価する

理念を体現する行動を日常の中で評価し、「ありがとう」の文化を社内に根付かせるには、サンクスカードや表彰制度の導入が非常に有効です。

たとえば、高井製作所では、紙で運用していたサンクスカードをオンライン化し、社員同士が気軽に「感謝の気持ち」を伝えられる社内ポータルを整備しました。

送付数の可視化により社員間のつながりや働きぶりが見える化され、社内の雰囲気が明るくなったとの声も上がっています。

また、サンクスカードの送付実績に応じてインセンティブを用意したり、送付が滞っている社員には上司が声をかける仕組みを整えたりと、日々の感謝の言葉が定着しやすい環境をつくり出しています。

このような感謝や称賛を「見える化」する仕掛けを通じて、社員同士が行動指針や価値観を自然と意識するようになり、結果としてインナーブランディングの浸透の加速化が期待できます。

社員研修や制度改革で理念を制度に落とし込む

インナーブランディングを定着させるには、理念や価値観を社員研修や人事制度への落とし込みをしたうえで、日々の行動と結びつける必要があります。

言葉だけで理念を伝えても、日常業務と結びつかなければ行動変容にはつながりません。そこで評価項目や研修プログラムに価値観を明示し、理解と実践を促します。

注目されているのが、社員の感謝行動を短編動画で紹介するといった取り組みです。

リーダーシップ研修では理念を題材にした動画を活用し、視聴後の対話や360度評価(多面評価)を通じて、理念を行動として可視化・定着させます。

教育と制度の両輪で理念を浸透させるのは、インナーブランディングを現場で機能させるための確かな土台になります。

理念を軸にした行動エピソードを取り入れると、動画視聴後の対話や360度評価がより実践的かつ深みのある試みになります。

インナーブランディングの成功事例

インナーブランディングは言うだけでは定着しません。

社員が理念やビジョンを自分ごと化して受け止め、日々の行動に反映させるためには、具体的で継続的な取り組みが必要です。

ここでは、理念浸透を目指して実際に成果を上げた企業の事例を紹介します。

双方向コミュニケーションで理念浸透に成功した事例

株式会社マクロミルでは、社内報『ミルコミ』を通じて単なる情報提供にとどまらず、双方向のコミュニケーションを重視する取り組みを進めています。

Questantによる社員アンケートを元に特集テーマを決定し、紙・Web・動画など多様な媒体で意図を込めた編集を一貫して社内で実施。

その結果、vol.170やvol.172では従業員の本音や制度活用の工夫が取り上げられ、経営層と社員双方の視点が反映される社内報として評価されました。

その評価は経団連推薦社内報審査にて2年連続「優秀賞」を受賞する形で可視化されています。

受賞理由として、「経営者と社員の双方を紹介し」「一方通行にならず」との講評があり、まさに双方向型コミュニケーションが機能した好例です。

参照:PRTIMES

社員アンケートを起点に、経営と現場の対話を反映した社内報は、「届ける」から「響く」情報発信に転換され、理念浸透の本質を捉えた取り組みといえます。

エリア拠点に広報担当を配置して情報浸透を加速させた事例

全国210を超える支社を擁する株式会社サカイ引越センターでは、広報課からの情報を全社に行き渡らせるために、2018年頃から「ブロック広報員」という仕組みを導入しました。

これは、各エリアに1名ずつ広報の役割を担う担当者を配置するもので、エリアごとの情報収集だけでなく、本社広報課の方針や発信内容を各支社へ効果的に浸透させる体制を整える狙いがあります。

この体制により、広報課が届けたい情報が現場にまでスムーズに伝わるようになり、社内外の情報共有が格段に効率化。

例えばテレビ取材などが入った際にも、各地のブロック広報員が対応できる体制が整い、広報課の負担が大きく軽減されました。

その分、広報課は新たな施策や発信にリソースを注げるようになり、情報発信力の強化につながっています。

参照:PRTIMES

単なる情報伝達にとどまらず、組織全体の一体感やエンゲージメント向上にも寄与する好事例といえるでしょう。

社員の共感を生む「ビジョンブック」によるブランディング事例

ぺんてる株式会社は、創業70周年を機に「感じるままに想いをかたちにできる道具をつくり、表現するよろこびを育む」という新たなビジョンを策定し、それを伝える「ビジョンブック」を制作しました。

創業者のものづくり精神と、未来への志をストーリーとして紡いだ構成に加え、「アナログ」や「カラフル」といった同社の個性を活かしたデザインを採用。

製品の筆跡や手書きの見出しを用いるなど、ぺんてるらしさを視覚的に体現しています。

また、若手社員が「表現の未来」をテーマに自由に発想するワークショップを誌面に掲載するなど、制作プロセスから社員を巻き込んだ結果、発信者としての主体性も育まれました。

このブランドブックは、「第40回日本BtoB広告賞」で金賞を受賞するなど社外からも高く評価され、ビジョンの自分ごと化とエンゲージメント向上を後押しするインナーブランディングツールとして機能しています。

参照:Ageha

社員の視点を活かしたストーリー設計とビジュアル表現の工夫が、ビジョンの共感を生みました。制作過程への参加が、自社らしさを自分ごと化する鍵となっています。

社長メッセージ×アニメーションで理念を浸透させた事例

雪印メグミルク株式会社では、企業行動憲章の策定を契機に、社長メッセージを中心とした社内向けアニメーション動画を制作しました。

社長自らが理念やCSRへの想いを語るシーンに加え、アニメーションやグラフィックを活用し、理念を抽象的な言葉だけでなく視覚的にも伝える工夫がなされています。

動画は研修や全社イベントで活用され、「理念の背景が理解できた」「社長の声で語られることで説得力があった」といったポジティブな反応が社員から多く寄せられました。

また、アニメーションによって部署や年齢に関係なく共通認識を持ちやすくなり、組織全体での理念共有が加速。トップの想いと現場の理解が一致する好事例として、高い評価を得ています。

さらに、従業員の記憶に残りやすい映像表現は、エンゲージメントやモチベーションの向上にも寄与しました。

参照:ビジメシ

理念や価値観を自分ごと化するには、トップメッセージとアニメーションの組み合わせが効果的です。

耳と目の両方から訴えれば、社員の共感と納得を生み出します。

インナーブランディングの施策まとめ

インナーブランディングを成功に導くには、理念やビジョンを伝えるだけでなく、共感・実践へとつなげる仕組みづくりが欠かせません。

社員の声を聞きながら進める双方向の対話・理念を日常業務と結びつける制度設計・ビジョンを視覚化した冊子や動画の活用など、さまざまな工夫が必要です。

特に、社内向けに制作されたメッセージ動画やビジョンブックは、抽象的な理念を具体化し、社員一人ひとりの行動を変える強力なツールとなります。

理念を浸透させるには、組織の規模や文化に応じた施策の選定と、継続的な改善が重要です。

「わが社にもインナーブランディングが必要だ」と感じたら、小さな一歩から始めてみませんか。

#インナーブランディング

逆SEO対策

逆SEO対策 サジェスト対策

サジェスト対策 SEO対策

SEO対策 MEO対策

MEO対策 ホームページ制作

ホームページ制作

アクシアカンパニーの

企業リスク対策で売上・採用・ブランディングを守ります。

弊社は逆SEO・サジェスト共に高い成果率を誇ります。お客様の課題を明確にし早期解決致します。

事前調査&お見積り