SNS上での誹謗中傷が社会問題となる中、ネット上で他人を傷つける発言を繰り返す人たちに注目が集まっています。

「頭が悪いのでは?」「かわいそうな人なのかも」といった声も見られますが、そうした単純なレッテルだけでは片付けられないのが現実です。

誹謗中傷の背景には、さまざまな心理や環境が関係しており、誰もが加害者にも被害者にもなりうる可能性があります。

この記事では、誹謗中傷をする人の心理や特徴をデータや研究をもとに解説します。

さらに実際に誹謗中傷を繰り返した人の「末路」や、被害に遭ったときの具体的な対処法も確認できます。

関連記事

・ネット風評被害の影響と対策!業界別の誹謗中傷と事例紹介

・2ちゃんねるの掲示板の歴史から悪質な書き込み対策まで徹底解説

・雑談たぬきの書き込みやスレの削除依頼!誹謗中傷と風評被害対策

コンテンツ目次

そもそも誹謗中傷とは?

「誹謗中傷」は、2つの違う言葉が合体した表現です。それぞれの意味を確認してみましょう。

他人の悪口を言ったり、人格を否定したりするような発言が誹謗です。

たとえば「見た目が無理」「性格最悪」みたいな、感情むき出しの攻撃を指します。

「なんかムカつくから叩く」といったノリで言われるケースも多く、理屈というより、ただの悪口に近いといえます。

「中傷(ちゅうしょう)」はもう少し複雑で、根拠のないことや嘘を使って、相手の名誉を傷つける行為を指します。

たとえば、何の裏付けもないのに「○○は不正をしているらしい」といった噂を広めるようなケースです。

事実ではない情報をあたかも本当のように言いふらし、相手に社会的なダメージを与えます。

「誹謗」は悪意をむき出しにした悪口、「中傷」は根拠もないのに相手を攻撃する発言です。

言葉の違いはあっても、どちらも人の名誉や信用を深く傷つける行為に変わりありません。

最近ではこの2つをあわせた「誹謗中傷」の言葉が、ネット上の心ない書き込みや、SNSでの攻撃をまとめて表すものとして広まっています。

誹謗中傷する人の特徴

SNSやネット掲示板で誹謗中傷を繰り返す人には、いくつかの共通する傾向が見られます。

単なる「性格が悪い」といった話ではなく、心理的な背景や日常のストレス、他人との関わり方の癖が影響しているのかもしれません。

ここでは、誹謗中傷をしてしまいやすい人に見られる4つの特徴を解説します。

誹謗中傷する人の特徴:ストレスが溜まっている

誹謗中傷をしてしまう人には、日々の暮らしの中で慢性的なストレスを抱えている傾向があります。

仕事のプレッシャーや長時間労働、家事や育児の疲れ、人間関係のモヤモヤなど、現代社会は誰にとってもストレスフルな環境です。

そんな中で、気づかないうちに心の余裕がなくなり、イライラや不満が溜まりに溜まっていく、そのはけ口として、SNSが使われている場合があります。

特に匿名で発言できる環境では、現実では言えないような攻撃的な言葉も簡単に吐き出せてしまいます。

本人にとっては一時的なストレス解消のつもりでも、相手には深い傷を残すことになります。

こうした行動は「八つ当たり」に近く、根本的な解決にはなっていません。

それどころか、誹謗中傷がエスカレートして加害者として訴えられるリスクを高める結果にもなりかねません。

ストレスを感じたときこそ、SNSではなく適切な方法で発散する意識が求められます。

誹謗中傷する人の特徴:正義感が強い

誹謗中傷を行う人の中には、強い正義感を持っている方もいます。

正義感の本来の意味とは別に、その「強さ」が独りよがりな方向へ傾いてしまうのが難しいところです。

「これは絶対に間違ってる!」と、自分の中の正しさを信じすぎるあまり、相手を一方的に批判してしまうケースも少なくありません。

本人としては「社会のために言っている」との意識かもしれませんが、見ている側からすると、やりすぎでは?と思うような糾弾になっている場合もあります。

「正義のためなら、多少強く言っても構わない」と思っている方ほど、自分が誹謗中傷に加担していると気づかないものです。

ときには「自分の正しさがすべてではない」と立ち止まって考えることも大切です。

誹謗中傷する人の特徴:自己肯定感の低い

誹謗中傷を行う人の特徴として、自己肯定感の低さが挙げられます。

自己肯定感が低い人は自分に対して否定的な気持ちを抱きやすく、他人と比べて劣等感を感じやすい傾向があります。

「人に認められたい」「自分の存在価値を確かめたい」との思いが強くなり、攻撃的な言動で一時的に優位に立とうとする場合があるでしょう。

しかし「他人を下げないと自分が保てない」状態は、本人にとっても苦しいものだと思われます。

周囲から見れば理不尽な攻撃でも本人の内面には強い葛藤がある可能性もあるため、他人の背景を理解するのは、対処を考えるうえでも重要です。

一部の研究では、他者を貶めることで自分の評価を保とうとする「自己評価維持モデル」が指摘されています。

参照:高知工科大学

誹謗中傷には、自己肯定感の低さが関係していることがあります。

自分を保つために他人を攻撃してしまうこともあり、背景の理解が冷静な対応につながります。

誹謗中傷する人の特徴:流されやすい

誹謗中傷を行う人の中には、周囲の意見や雰囲気に流されやすい傾向を持つ人もいます。

SNSでは多くの人が同じ意見を発信していると、それが正しいと錯覚し、自分の考えを持たずに賛同してしまうと考えられます。

また信頼している人から悪口を共有された場合、内容を疑わずに同調して軽い気持ちで投稿や拡散に加担してしまうケースも少なくありません。

さらに、似た意見ばかりが表示される「フィルターバブル」や「エコーチェンバー」の影響で、自分の考えが正しいと思い込みがちです。

このように、流されやすい人は、自覚のないまま誹謗中傷に関与してしまうリスクを抱えているといえるでしょう。

フィルターバブル:検索エンジンが勝手に自分向けに情報を選ぶため、気づかないうちに「見たい情報だけ」に囲まれる状態

エコーチェンバー:SNSで似た考えの人とつながり、同じような意見ばかりが目に入るため、「これが正しい」と思い込んでしまう状態。

どちらも「他の意見にふれにくくなる」点が共通しています。情報はあえて広く見る意識が大切です。

「みんなが言ってる」は安心材料に見えて、思考停止の入口ともいえるでしょう。

誹謗中傷する人の心理

SNS上での誹謗中傷には、さまざまな心理的背景があると考えられています。

優越感を得たい気持ち・ストレスのはけ口・匿名による気の緩み・強すぎる正義感など、その動機は一つではありません。

ここでは、誹謗中傷を引き起こす主な心理を解説します。

誹謗中傷する人の心理:優越感に浸りたい

誹謗中傷をする人の中には、他人を見下して優越感に浸りたいとの心理が根底にあります。

たとえばSNSでキラキラした投稿を見て「なんか気に入らない」と感じたとき、相手の欠点を探して叩き「自分のほうが上」と思い込もうとするのです。

このような行動は、いわゆる「マウンティング」の一種で、劣等感や自己肯定感の低さを隠すための防衛反応といえます。

実際、自分よりも幸せそうに見える人や成功している人に対して、嫉妬や妬みの気持ちが芽生えやすく、それが誹謗中傷という形で表に出てしまいます。

誹謗中傷で得られる優越感は一時的なもので、根本的な自己評価が改善されないまま、同じ行動を繰り返すリスクがあります。

誹謗中傷する人の心理:ストレス発散

誹謗中傷を行う人の中には、日常のストレスや不満を発散する手段としてSNSを利用しているケースがあります。

匿名性が高く発信しやすいSNSは、現実では言えない感情や攻撃的な言葉を吐き出す場になりがちです。

また、対象に強い関心があるわけではなく、たまたま目についた相手に攻撃が向く場合もあります。

適切なストレス解消法を持たず、SNSで一時的な快楽を得ようとする心理が、誹謗中傷を引き起こす一因となっています。

ストレスの矛先が無関係な相手に向くのは、現代のSNSの怖さでもあります。

誹謗中傷する人の心理:匿名だからバレない許される

SNSで誹謗中傷を行う人の中には、「匿名だからバレない」「少しくらいなら許されるだろう」といった心理を抱えているケースがあります。

顔が見えず責任が追及されにくい環境では、現実では言えないような攻撃的な言葉が出やすくなります。

特にマウンティング欲求がある人にとっては、匿名性がその行動をさらにエスカレートさせる背景になるのかもしれません。

しかし、実際には匿名であっても投稿者の特定は技術的に可能であり、悪質な書き込みは法的責任を問われる場合もあります。

匿名だからといって、何を言っても許されるわけではないとの認識が必要です。

誹謗中傷する人の心理:自分の正義感に背くものが許せない

誹謗中傷を行う人の中には「自分は正しい」との強い思い込みを持ち、それに反する意見や行動を許せない心理が働いている場合があります。

「間違いを正したい」との気持ちから誹謗中傷に発展するケースも多く、本人にとっては正義を貫く行動であるため、罪の意識が薄いのが厄介な点です。

また、異なる意見を受け入れられず、次第に攻撃的な言動がエスカレートするケースも少なくありません。

こうした行動は自己の正しさを誇示しやすく、SNSでは特に反応も得られやすいため、さらに加速する危険性があります。

データで見る誹謗中傷の割合

SNS上の誹謗中傷は身近な問題として知られるようになりましたが、実際にどのような人が、どのような場・理由で行っているのか気になる方も多いのではないでしょうか。

ここでは、年齢層や利用されるSNSの傾向・投稿内容の特徴・誹謗中傷に至る理由について、実際の調査データをもとに解説します。

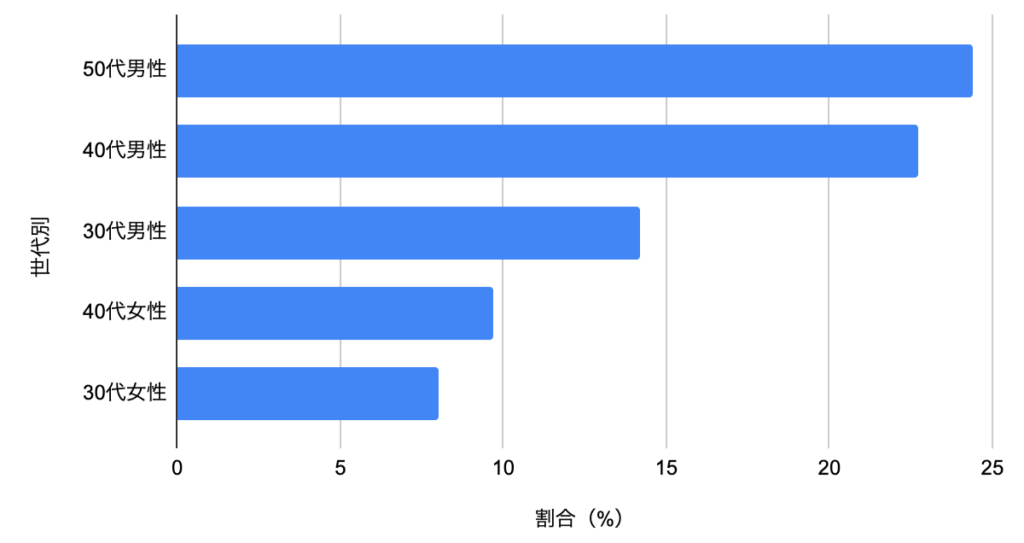

誹謗中傷する人の年齢層

以下の表は誹謗中傷する人の年齢層と、その割合に関する調査結果です。

誹謗中傷は、50代男性の加害経験が最も多いとの調査結果があります。

社会的立場や日常のストレスが背景にある場合もあり、感情のはけ口としてSNSが使われている可能性も指摘されています。

このように誹謗中傷は若年層だけでなく、中高年層にも見られる問題であり、年齢に関係なく注意が必要です。

見た目や年齢に関係なく、誰もが「加害者」になる可能性がある時代です。

誹謗中傷する人が多いSNS

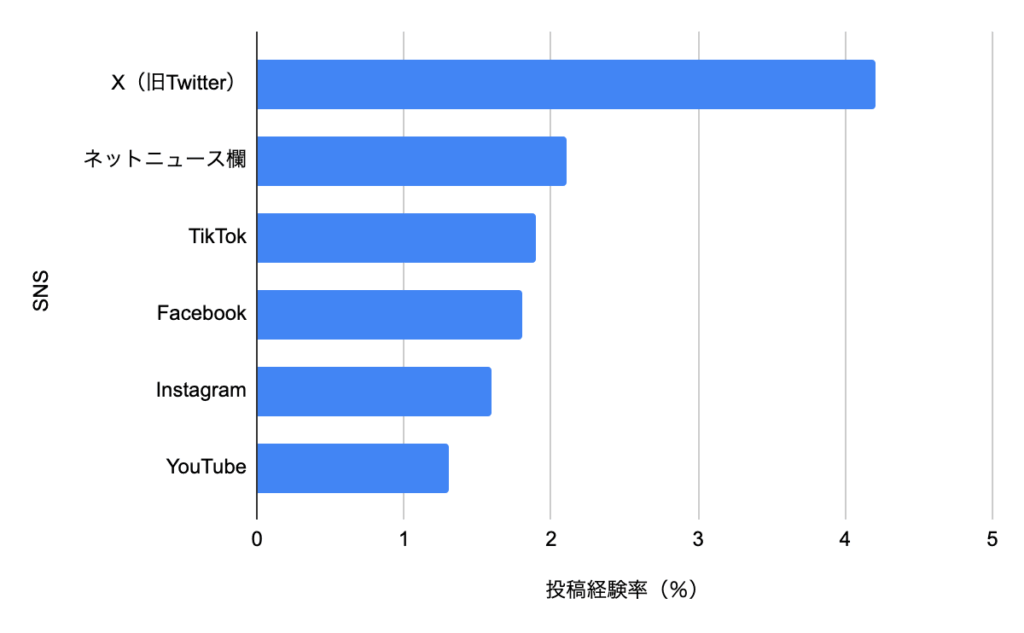

以下はプラットフォーム別の誹謗中傷経験率を表したものです。

SNSやネット上で誹謗中傷を経験した人の割合は、Twitter(現X)が最も高く、4.2%です。

次いで、ネットニュースのコメント欄(2.1%)・TikTok(1.9%)・Facebook(1.8%)・Instagram(1.6%)と続きます。YouTubeは1.3%と最も低い割合でした。

上記のデータからもわかるように、誹謗中傷は特定のSNSに集中している傾向があり、特に匿名性が高く拡散力のあるプラットフォームほど誹謗中傷の温床になりやすいといえます。

なかでもTwitter(X)は、短文で瞬時に情報が広まる特徴があり、軽率な発言や炎上が起こりやすい環境といえるでしょう。

どのSNSを使っていても「匿名なら何を言ってもいい」という誤解を招かないよう、利用者一人ひとりが発言に責任を持つ意識が必要です。

誹謗中傷で多かった内容

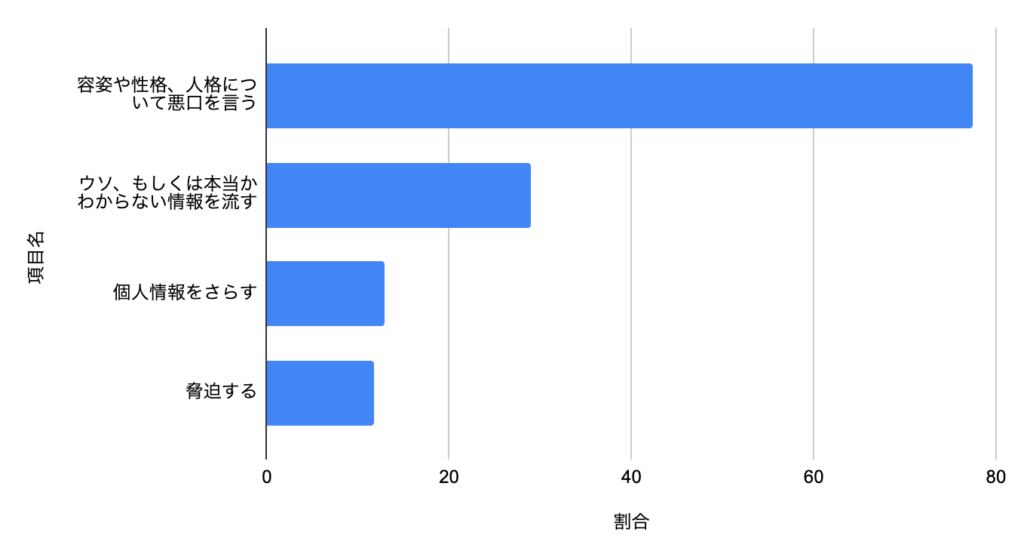

以下は誹謗中傷で多かった内容を表したものです。

SNS上で見られる誹謗中傷の中でも、最も多かったのは「人格否定」であるとの調査結果があります。

「バカ」「気持ち悪い」「存在が迷惑」など、相手の人間性そのものを否定するような言葉が頻出しているのが特徴です。

このような発言は内容に具体性がない一方で、精神的なダメージが大きく受け取った人の心に長く残る恐れがあります。

中には、悪気なく使っているケースや、軽いノリの延長線で投稿されるため、無自覚に他者を傷つけてしまう危険性もはらんでいます。

誹謗中傷は意見への反論や指摘ではなく、相手の存在を否定する表現になりがちです。

関連記事

・ネット風評被害の影響と対策!業界別の誹謗中傷と事例紹介

・2ちゃんねるの掲示板の歴史から悪質な書き込み対策まで徹底解説

・雑談たぬきの書き込みやスレの削除依頼!誹謗中傷と風評被害対策

誹謗中傷する理由

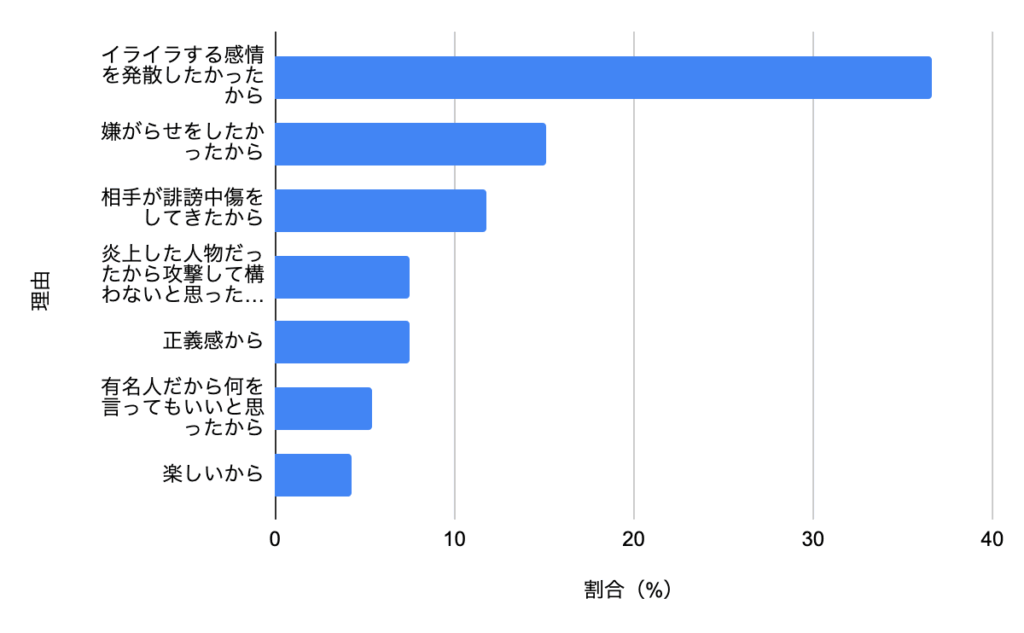

以下は誹謗中傷をする理由をまとめた表です。

「ストレスの発散」が誹謗中傷を行う理由として最も多く挙げられています。

調査によると、36.6%の人が「イライラする感情を発散したかったから」と回答しており、個人的な感情のはけ口としてSNSを使っている実態がうかがえます。

次いで多かったのが、「嫌がらせをしたかったから」(15.1%)・「相手が誹謗中傷をしてきたから」(11.8%)といった理由で、いずれも深い考えや正当性に基づくものではありません。

また、「楽しいから」「有名人だから何を言ってもいいと思った」も一定数見られ、軽い気持ちでの投稿がみられます。

加害者自身に誹謗中傷の自覚がないまま他人を傷つけてしまう危険性があることがわかります。

受け取る側にとっては重大な被害になり、「理由が軽い」からこそ問題の根深さが際立ちます。

誹謗中傷する人はどんな言葉を使うか

ネット上で誹謗中傷を行う人は、さまざまな言葉で相手を傷つけます。

その内容には特徴があり、「ただの悪口」では済まされないケースも少なくありません。

以下では、よく見られる誹謗中傷のタイプを5つに分けて解説します。

誹謗中傷する人が使う言葉:人格を否定する言葉

「頭が悪い」「生きる価値がない」「人間として終わってる」など、相手の存在そのものを否定するような発言は、精神的なダメージを与えやすく、人格否定に該当します。

「頭悪い」は軽い悪口のように見えても、相手の能力や人間性を全否定する文脈で使われれば、立派な誹謗中傷です。

誹謗中傷する人が使う言葉:容姿に対する攻撃

「ブス」「気持ち悪い」「見るに耐えない」など、見た目に関する言葉も多くみられます。

こうした言葉は相手のコンプレックスを刺激し、自尊心を大きく傷つけます。

自分ではどうにもならない外見をからかうのは、特に悪質性が高いとされます。

誹謗中傷する人が使う言葉:差別・偏見に基づく発言

「女のくせに」「外国人だから」「障害者は黙ってろ」など、性別・国籍・障害などの属性を理由に攻撃する発言も問題です。

社会的な偏見を増幅させるこの手の発言は法的な問題にも発展しやすく、深刻な人権侵害に繋がる恐れがあります。

誹謗中傷する人が使う言葉:能力を見下す言葉

「無能」「何もできないくせに」「かわいそうなくらいダメだな」といった発言も、相手の行動や成果ではなく、能力そのものを否定する形での中傷です。

「かわいそう」という言葉も、文脈によっては上から見下すような響きとなり、侮蔑的に受け取られかねません。

誹謗中傷する人が使う言葉:事実無根の情報拡散

「不倫してるらしい」「あの人、犯罪者だって」「会社の金を横領した」など、真偽が不明または虚偽の情報を広めるケースもあります。

名誉毀損や信用毀損罪に該当する可能性があり、訴訟に発展する場合もあるため、特に注意が必要です。

どんな人が誹謗中傷されやすい?

SNSやネット上では、思いがけない形で誹謗中傷の対象になってしまいます。

ここでは、誹謗中傷されやすい人の特徴を解説します。

誹謗中傷は目立つ人や弱点のある人に集中しやすいため、特徴を知ることが自己防衛につながります。

誹謗中傷されやすい人:著名人・インフルエンサー

著名人やインフルエンサーは、その知名度や発信力の高さから、SNS上で誹謗中傷の標的になりやすい傾向があります。

一般の利用者にとっては直接的な関わりがない存在であるため、攻撃のハードルが下がりやすく、無責任な発言が飛び交う場面も少なくありません。

中には全く無関係な事件に巻き込まれたとの誹謗中傷を受け続けた事例もあり、注目される立場がリスクになるケースも見られます。

また、SNSでの発信が活発な人や、恋人との写真・政治的な意見を投稿している人も、批判や悪意の対象になりやすいとされています。

影響力のある立場が他者の攻撃心を引き出してしまうリスクがあります。

誹謗中傷されやすい人:個性的で主張が強い人

自分の意見や価値観をはっきりと発信する人は、SNS上で誹謗中傷の対象になりやすい傾向があります。

個性的な発言や強い信念は注目を集めやすい一方で、異なる意見を持つ人の反発や攻撃心を刺激してしまいがちです。

また、自信に満ちた発信や独自の成功体験が、自己肯定感の低い人の嫉妬心を引き起こすケースも少なくありません。

特に政治的な主張や価値観に関する投稿は意見の対立が起こりやすく、集団による誹謗中傷へと発展するケースも見られます。

主張の強さや個性の際立ちが、SNS上では誹謗中傷の火種となるケースが多くみられます。

誹謗中傷されやすい人:過去に問題を起こした人

過去に何らかの問題行動やトラブルがあった人は、SNS上で誹謗中傷の対象になりやすい傾向があります。

たとえ現在は反省し、立ち直っていたとしても「どうせまた何かやらかすのでは」といった悪意のある憶測や偏見が、攻撃のきっかけになりやすいと考えられます。

特にその出来事が注目を集めた場合や、批判の声が広がっている場合には集団心理や便乗的な攻撃によって誹謗中傷がエスカレートするのかもしれません。

SNS上では過去の情報が半永久的に残るため、一度の過ちがいつまでも尾を引き「過去」が理由で誹謗中傷を受け続けるという不公平な状況が生まれることもあります。

一度の過ちが「デジタルタトゥー」として残り続ける現代では、反省しても消えない情報が偏見や誹謗を生む土壌になっています。

関連記事

・ネット風評被害の影響と対策!業界別の誹謗中傷と事例紹介

・2ちゃんねるの掲示板の歴史から悪質な書き込み対策まで徹底解説

・雑談たぬきの書き込みやスレの削除依頼!誹謗中傷と風評被害対策

誹謗中傷する人の末路

SNSでの誹謗中傷は軽い気持ちで投稿される傾向にありますが、その行為には重大な結果が伴う可能性を秘めています。

ここでは、誹謗中傷を行った人が実際にどのような「末路」を迎える可能性があるのかを解説します。

誹謗中傷する人の末路:罪に問われる

SNSでの誹謗中傷は、たとえ匿名であっても法的責任を問われる可能性があります。

軽い気持ちで書いた一言が、刑事罰や損害賠償という重い代償を生むことも珍しくありません。

刑事責任に問われる可能性

投稿内容によって、以下のような罪に問われるケースがあります。

事実かどうかに関係なく、公の場で他人の名誉を傷つけると名誉毀損罪が成立し、SNSへの投稿もその「公然」に該当します。

事実を示さずに相手を中傷すると侮辱罪が成立し、「バカ」「気持ち悪い」などの言葉も対象となる可能性があります。

※2022年に法定刑が引き上げられ、処罰が厳しくなりました。

虚偽の情報を流して人の信用や仕事に悪影響を与えると、信用毀損罪や業務妨害罪が成立し、悪質なレビューや風評投稿が該当する場合があります。

「たかが投稿」と軽く考えてしまうかもしれませんが、内容次第では刑事事件に発展する可能性も十分あります。

ネット上の発言にも、現実と同じように責任が伴うことを忘れてはいけません。

民事責任にも問われる

誹謗中傷によって精神的苦痛や社会的評価の低下を招いた場合、被害者から以下の請求を受ける可能性があります。

- 損害賠償請求(慰謝料など)

- 投稿削除や謝罪の要求

刑事責任が問われなくても、民事では法的手続きが進められることがあります。

匿名や拡散でも責任は免れない

SNSでは「匿名だからバレない」「自分が書いたわけではないから関係ない」と思いがちですが、そうとは限りません。

実際には投稿が匿名であっても、IPアドレスや通信記録から発信者の特定は可能です。

2022年10月には、発信者情報の開示請求手続きが法改正により簡略化・迅速化されました。

これにより、裁判所を通じて個人でも投稿者の身元を特定できるケースが増えています。

さらに自ら誹謗中傷の投稿をしていなくても、「リツイート」や「リポスト」などで拡散した行為が、悪意のある加担と判断されれば責任を問われる可能性があります。

軽い気持ちで行った拡散行為が思わぬトラブルや法的リスクに繋がることもあるため、慎重な判断が求められます。

誹謗中傷する人の末路:信頼を失い、人が離れていく

SNSでの誹謗中傷は法的な責任を問われるだけでなく、発信者への信頼や人間関係にも深刻な影響を与える行為です。

匿名であっても発信者の特定は技術的に可能であり、投稿内容が明るみに出れば、その人の人柄や価値観に疑念を持たれ、周囲から距離を置かれるかもしれません。

誹謗中傷を行う人には、ストレスやコンプレックス、嫉妬心などが背景にあるといわれています。

SNSでの振る舞いは、しばしばその人の本質として捉えられるため、そうした動機に基づく攻撃的な言動は現実社会でも「信用できない人」として見られる原因になります。

炎上した人のその後についてはこちら

バカッターのその後の炎上まとめ~企業が被るリスクと風評対策

その場の感情に任せた一言が静かに人を遠ざけ、孤立を招くのが誹謗中傷のもう一つの代償です。

誹謗中傷する人の末路:SNSに規制がかかる

SNS上の誹謗中傷や有害な投稿に対して、近年は厳しい対応が取られるようになっています。

政府も各プラットフォームに対して自主的な削除や警告、アカウント停止などの措置を促しており、その取り組み状況をモニタリング・評価する体制も整えられています。

さらにSNS各社はAIを活用し、誹謗中傷の疑いがある投稿を自動で検出・削除したり、投稿制限やアカウント停止(いわゆるBAN)を行うなど、より迅速な対応を進めています。

こうした規制によって、誹謗中傷を繰り返すユーザーはSNSを事実上使えなくなる可能性があります。

また、X(旧Twitter)やYouTubeなど、収益化機能を備えたプラットフォームでは、違反行為により広告収入が止められるケースもあります。

アカウントの停止だけでなく「収益停止=経済的ダメージ」といった形での制裁も現実に起こっていることを覚えておきましょう。

SNSでの言動には、それだけのリスクが伴うということを意識しておく必要があります。

誹謗中傷を放置するのは危険

SNSやネット上で誹謗中傷を受けたとき、「いちいち反応するのも面倒」「そのうち忘れられるだろう」と放置してしまう人も少なくありません。

しかし、誹謗中傷の放置には、大きなリスクが伴います。

ここでは、誹謗中傷をそのままにしておくことの危険性を解説します。

誹謗中傷を放置する危険性:精神的苦痛が蓄積される

SNSでの誹謗中傷は、「気にしないようにしよう」と自分の中で処理しようとする人は少なくありません。

しかし誹謗中傷を自己完結で耐え続けるのは、心に大きな負担がかかると考えられます。

スマートフォンの通知やSNSのコメント欄を通じて、否定的な言葉が日常生活の中に繰り返し入り込むのは、被害者の心には知らず知らずのうちにダメージが蓄積されていきます。

また、自分の受けた中傷を「大したことではない」と思い込んでしまい、誰にも相談できずに心の傷を放置してしまうケースもあります。

「我慢すればそのうち収まる」との考えは、かえって状況を悪化させるため危険です。

もし攻撃が続くようであれば信頼できる人に相談するのはもちろん、SNS運営に通報・削除依頼を行ったり、専門機関に助けを求めたりするようにしましょう。

誹謗中傷は放置すればするほど心に重くのしかかり、精神疾患や孤立といった深刻な影響を及ぼすかもしれません。

誹謗中傷を放置する危険性:デマや悪い噂が広まる

SNSでの誹謗中傷や悪意のある書き込みを放置してしまうと、根拠のないデマや噂がまるで事実であるかのように広がってしまう危険があります。

特にSNSは情報の拡散力が高く、一度出回った内容は短時間で多くの人の目に触れることになり訂正が追い来ません。

ネット上では「黙っている=認めた」と受け取られ、反論がないと、その情報を見た人が「やっぱり本当なんだ」と思い込んでしまうリスクがあります。

こうして事実無根の情報が独り歩きし、さらに多くの人に広まり、悪いイメージだけが強く残ってしまうのです。誤解を招く情報は早い段階での否定・訂正が大切です。

証拠を残しつつSNS運営会社や専門機関に削除依頼を相談すれば、被害の拡大防止につながると考えられます。

誹謗中傷を放置する危険性:検索結果や検索候補にも悪影響が出る

誹謗中傷を放置してしまうとインターネット上の検索結果や検索候補にまで影響が及び、個人の信頼やイメージを大きく損なう恐れがあります。

SNSなどで拡散された悪評やデマは、時間が経つにつれて検索エンジンに記録されてしまいます。

たとえば下記のようなものです。

- 氏名やアカウント名を検索すると、ネガティブな情報が上位に表示される

- 「○○ 嫌い」「○○ 炎上」など、検索候補(サジェスト)に不快な言葉が出てくる

こうした状況は、就職・転職・取引・交友関係などさまざまな場面で「第一印象」を左右し、相手に不信感を与えてしまう可能性があります。

さらに厄介なのは、一度拡散された情報は完全消去が難しい点です。

ネット上に残った情報が将来も影響を及ぼす、いわゆる「デジタルタトゥー」となってしまう可能性もあります。

誹謗中傷を受けた際には、以下のような対応が必要です。

- 早い段階で削除依頼を出す

- 必要に応じて反論・訂正する

- 法的手段を検討する

自分の信頼とイメージを守るための行動が重要です。

関連記事

・代表者U様の逆SEO対策成功事例:ネガティブ検索結果からの脱却!

・株式会社B様の逆SEO施策成功事例:ネガティブニュース記事対策とブランドイメージの回復

・株式会社A様の逆SEO施策成功事例:事実と異なるネガティブ情報を排除

誹謗中傷されたときの対処

「対処しても無駄」と感じて何もしない人は少なくありませんが、正しい手順を踏めば状況は改善できます。

実際、弁護士ドットコムの調査では誹謗中傷を受けた人の約7割が「何も対処しなかった」と答えており、その多くが「意味がない」と思っていたことがわかっています。

参照:弁護士ドットコム

しかし、順を追って対応すれば、被害の拡大を防ぎ、自分の信頼や気持ちが守れるはずです。

ここでは誹謗中傷を受けたときに取るべき4つのステップを紹介するので、無視するべきときと、動くべきときの見極めにも役立ててください。

誹謗中傷されたときの対処:軽度のものは無視する

誹謗中傷を受けたとき、内容が明らかに軽度で悪意のないものであれば無視する選択も有効です。

SNSには「ミュート」や「ブロック」機能があり、相手の投稿が目に入らないよう設定すれば、精神的なダメージを軽減できます。

総務省の調査でも誹謗中傷を受けた人の対処法として「ミュートやブロックで相手を見えなくする」が挙げられており、過剰に反応せず距離を置くことが推奨されています。

また、炎上投稿に参加しているのは一部のユーザーに過ぎないとのデータもあり、すべての人が自分を攻撃しているわけではないといった視点を持つのも重要です。

内容が悪質だったり、精神的に苦痛を感じる場合は無視にこだわらず、削除申請や法的な手段を含めた対応も検討しましょう。

誹謗中傷されたときの対処:証拠を残しておく

誹謗中傷を受けたらスクリーンショットや投稿のURLなど、証拠を確実に保存しておく必要があります。

後に削除申請や弁護士への相談、警察への通報を行う際にこれらの記録が対応の根拠となります。

保存すべき証拠としては、「投稿の画面(日時・アカウント名がわかるスクリーンショット)」「投稿のURL」「投稿者のプロフィール情報」などが挙げられます。

動画の場合は、画面録画も有効です。

投稿が削除されてしまうと証拠の取得が困難になるため、見つけた段階ですぐに保存しておく必要があります。

削除依頼や法的対応をスムーズに進めるためにも、早めの証拠確保を心がけましょう。

誹謗中傷されたときの対処:該当する誹謗中傷を削除する

誹謗中傷を受けた場合、内容が明らかに不適切であると感じたら、投稿の削除申請が有効な対処法の一つです。

削除の方法は大きく分けて、自分で申請する方法と弁護士に依頼する方法があります。

しかし、削除までには時間や費用がかかる場合があり、必ずしもすぐに解決できるとは限りません。

また、一つ一つの投稿を削除しても、すぐに別の投稿が現れる「いたちごっこ」になりやすく根本的な解決にはつながらない場合もあります。

自分で削除申請を行う

SNSやウェブサイトの多くは、通報機能や削除申請フォームが用意されています。

該当投稿のURLやスクリーンショットを添えて申請すれば、削除申請の認定が可能です。

また、内容によっては投稿者に意見照会が行われたうえで、合意が得られれば削除されるという流れになる場合もあります。

弁護士に依頼して法的手段を取る

自分で削除申請しても対応が得られない場合や、内容が悪質で精神的被害が大きい場合は、弁護士への相談が有効です。

弁護士は、削除申請や発信者情報開示請求などの法的手続きを代行してくれます。

近年は法改正により、情報開示手続きが簡略化・迅速化されており、被害者がよりスムーズに対応できる環境が整っています。

状況に応じて、信頼できる人や専門機関に相談しながら無理のない対応をすることも大切です。

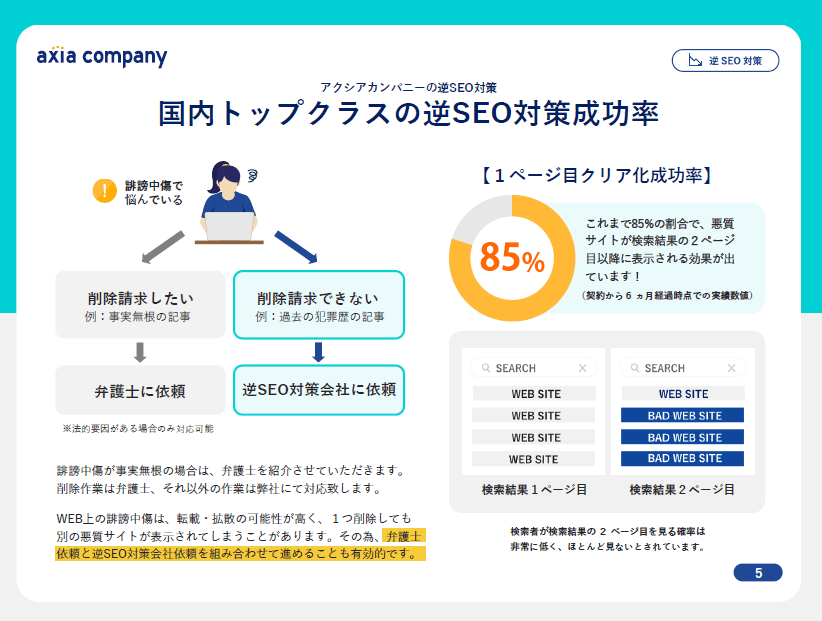

誹謗中傷されたときの対処:削除しても誹謗中傷が続くなら風評被害対策

削除してもすぐに別の投稿が現れる、掲示板やSNSで執拗に話題にされるといったケースでは、単なる削除依頼だけでは根本的な解決に至らないこともあります。

そのようなときは、検索結果に表示されるネガティブ情報の順位を下げる「逆SEO」や、専門業者による投稿の監視・削除支援といった風評被害対策が効果的です。

風評被害対策業者を利用することで、以下などの対応が可能です。

検索結果でネガティブな情報が上位に表示されないようにするための対策です。

たとえば、自分に関するポジティブな情報や正確なプロフィール記事を作成し、検索エンジン上での印象をコントロールします。

「○○ 嫌い」や「○○ 炎上」といった関連ワードが出てくる検索候補を改善するための対策です。

これにはSEOやキーワード投稿の工夫が必要で、専門の対策業者に依頼する方法もあります。

こうした対策は専門的な知識と継続的な管理が求められるため、風評被害対策を行う専門業者に相談するのがおすすめです。

ただし、逆SEOやサジェスト対策はあくまで「見えにくくする」「印象を和らげる」ことを目的とした対応であり、ネガティブな情報そのものを削除できるわけではないことを覚えておきましょう。

逆SEOに関して詳しくはこちら

ネガティブSEO?逆SEO対策とは?やり方を解説する完全ガイド

法的手段や相談機関のサポートを上手に活用し、自分自身の心と社会的な信用を守っていきましょう。

誹謗中傷する人のまとめ

「誹謗中傷する人ってどんな人?」と調べてみると「優越感を得たい」「ストレスを発散したい」「自分の正義を通したい」といった心理が背景にあることがわかります。

匿名の安心感や「少しくらいなら大丈夫」という思い込みが、加害行為につながるケースもあるようです。

しかし、たとえ軽い気持ちでも誹謗中傷は相手を深く傷つけ、法的責任を問われることもあることを覚えておきましょう。

誹謗中傷でお悩みの方は、投稿の削除だけでなく逆SEOなどの風評被害対策も視野に入れることが大切です。

#誹謗中傷 する人 特徴 #誹謗中傷 する人 心理

逆SEO対策

逆SEO対策 サジェスト対策

サジェスト対策 SEO対策

SEO対策 MEO対策

MEO対策 ホームページ制作

ホームページ制作

アクシアカンパニーの

企業リスク対策で売上・採用・ブランディングを守ります。

弊社は逆SEO・サジェスト共に高い成果率を誇ります。お客様の課題を明確にし早期解決致します。

事前調査&お見積り