誹謗中傷ビジネスとは、個人や企業に対して誹謗中傷を行い、さまざまな手口を使って

現代はネットの普及により、欲しい情報へ瞬時にアクセスできるようになりました。

一方で、悪意を持ったものによる虚偽の情報が拡散し、ネガティブな情報が幅広い人の目に触れるようになっているのも事実です。

この記事では、誹謗中傷ビジネスによる悪影響についてや、過去の事例、対策や予防策について解説します。

関連記事

・風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・採用に直結!企業の口コミに人事担当ができる風評被害対策

コンテンツ目次

そもそも誹謗中傷ビジネスとは?

誹謗中傷ビジネスとは、企業や個人に対して、虚偽の情報をSNSやネットで拡散し、誹謗中傷することで利益を得るビジネス手法のことです。

法人に対する誹謗中傷も増加しており、企業の評判を落とすことで金銭的利益を得る悪質名手法が横行しています。

誹謗中傷ビジネスの手口は、以下のようなものがあります。

| 誹謗中傷ビジネスの種類 | 詳細 |

|---|---|

| 炎上マーケティング | わざと批判を集めるような投稿を行い、自社商品に注目を集める手法 |

| 示談金請求 | わざと煽るような内容を投稿し、それに対するアンチコメントをした者に示談金や賠償金を請求する手法 |

| 対策ビジネス口実型 | 加害者自らが誹謗中傷コメントや投稿を行い、削除依頼などを請け負って利益を得る手法 |

| サジェスト汚染 | 検索エンジンのサジェストに悪質な情報を意図的に表示させ、特定の企業や個人の評判を下げる手法 |

| カンパ・示談金型 | 裁判によって生じた示談金をカンパで募る手法 |

誹謗中傷ビジネスによる被害は、業績悪化や経営不振、人材の流出、顧客離れなどさまざまな不利益が発生するため、対策は必須といえます。

誹謗中傷ビジネスは罪に問われる?

誹謗中傷ビジネスに関与する行為は、以下のような罪に問われる可能性があります。

| 問われる罪の種類 | 詳細 |

|---|---|

| 脅迫罪 (刑法222条) | 生命、身体、自由、名誉または財産に対して害をくわえる旨を告げて相手に恐怖心を抱かせることにより成立する 2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |

| 名誉毀損 (刑法230条) | 事実を示すことで他人の社会的評価を貶める行為をした場合に成立する 3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金 |

| 侮辱罪 (刑法231条) | 具体的な事実を示さず、公の場で相手を侮辱した場合に科せられる 1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰又は拘留もしくは科料 |

| 業務妨害罪 (刑法233条) | 事実と異なる噂を広めるなどして、他人の仕事の業務を妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

近年、インターネット上の誹謗中傷が社会問題となっていることから、侮辱罪の法定刑が令和4年7月から引き上げとなっています。

具体的な引き上げ内容としては、「拘留または科料」から「1年以下の懲役もしくは禁錮、または30万円以下の罰金」に変更されました。

このように、時代とともに、ネット上の誹謗中傷の重大性がより強く認識されるようになってきています。

また、ビラなどの物理的な媒体を使った誹謗中傷についても同様に罪に問われることがあります。

関連記事:ネット上の誹謗中傷はどこからが罪になる?罪名と事例を解説

誹謗中傷ビジネスは、単なる不快な行為ではなく、法律違反の可能性がある危険な手法であるといえます。

誹謗中傷ビジネスによる悪影響

誹謗中傷ビジネスによる悪影響は、ブランドイメージや従業員、取引先やSNS、ネットの検索エンジンなど、多方面に影響を及ぼします。

ここからは、誹謗中傷ビジネスが及ぼす悪影響について詳しく解説します。

関連記事

・風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・採用に直結!企業の口コミに人事担当ができる風評被害対策

誹謗中傷ビジネスの悪影響:ブランドイメージが低下する

誹謗中傷ビジネスによる悪影響として、ブランドイメージの低下があります。

ブランドイメージの低下によって発生する問題は、以下のとおりです。

- 顧客離れによる商品やサービスの売上減少

- 新規顧客獲得の困難

- 企業の信頼失墜

- 株価への悪影響

ネットやSNSは拡散力が高いため、一度ネガティブな内容が投稿された場合、企業の信頼回復に向けて継続的な戦略を行う必要があります。

公的機関や専門業者などに相談し、信頼回復に向けた継続的な取り組みを行うことが重要です。

信頼回復に向けた継続的な取り組みは、問題が発生したときに迅速に対処することで、時間コストや費用コストを抑えられます。

誹謗中傷ビジネスの悪影響:従業員のモチベーションが下がる

誹謗中傷ビジネスは、従業員のモチベーションにも悪影響を及ぼします。

企業が誹謗中傷を受け、否定的な情報が広まると、その企業で働く自分自身も同じように批判されているように感じてしまいます。

その結果、企業への誇りや帰属意識も薄れてしまう可能性があるでしょう。

誹謗中傷による悪影響は、従業員のモチベーション低下や優秀な人材の流出を招き、結果として企業の長期的な競争力の低下に繋がる恐れもあります。

また、企業が批判されることで、精神的なストレスが増加し、結果として離職率の上昇も懸念されます。離職率にも繋がる恐れもあります。

従業員のモチベーション低下や優秀な人材の流出は、長期的な競争力の低下に繋がる重大なリスクです。

誹謗中傷ビジネスの悪影響:取引先との関係が悪化する

誹謗中傷ビジネスは、企業や従業員だけでなく、取引先との関係悪化も引き起こします。

取引先は、誹謗中傷を受けた企業と関わることで自社に悪影響が出ることを恐れ、関係を見直すことがあるからです。

また、「経営不振」や「資金繰りの悪化」などのネガティブな評判が広がれば、金融機関から信用を得られなくなり、資金調達が難しくなる場合もあります。

誹謗中傷ビジネスによる被害は、企業の信用だけでなく、今度のビジネス展開にも悪影響が出るといえます。

誹謗中傷ビジネスの悪影響:SNSで問題が拡散される

ネットやSNSは、拡散力が高いため、ネガティブな内容が投稿されると瞬く間に拡散され、多くの人の目に触れます。

例えば、Xの場合はリポスト機能を使って投稿することで、広範囲にネガティブな情報が拡散されてしまうでしょう。

また、ユーザーが投稿が削除される前に投稿をスクショし、自分の投稿に載せて拡散する場合もあります。

ネガティブな内容は、投稿内容が事実ではなくても、拡散されることで批判が再熱し、二次炎上に繋がる恐れもあります。

特に、SNSは拡散力が高いことから、迅速に対処し、被害の拡大を抑制することが重要です。

誹謗中傷ビジネスの悪影響:サジェスト汚染が発生する

サジェスト汚染も、誹謗中傷ビジネスによる悪影響の1つといえます。

サジェスト汚染とは、検索エンジンで特定のキーワードを入力した際に、ネガティブなワードが補完候補として表示される現象を指します。

サジェスト汚染が発生した場合の主なデメリットは、以下のとおりです。

| デメリット | |

| 顧客に不信感を与える | 企業にネガティブなイメージがつく |

| 顧客離れに繋がる | 人材確保が難しくなる |

| 株価が下落する | 二次拡散が懸念される |

サジェスト汚染は法的リスクが伴う一方で、違法性を立証することが難しいものといえます。

そのため、質の高いコンテンツの発信や複数メディアを活用し、ネガティブな情報を検索上位から引き下げる逆SEO対策などが必要です。

サジェスト汚染対策は、技術的な対策が必要なことから、適切な対策を講じるためには専門家のサポートや長期的な改善を視野に入れることが大切です。

誹謗中傷ビジネス関連の実例

インターネット社会である現代で、誹謗中傷ビジネスは大きな問題となっています。

悪意を持ったものによる攻撃により、企業や個人があらゆる面で被害を受けています。

ここでは、実際に誹謗中傷ビジネス関連の実例を紹介しますので、今後の対策に役立ててください。

以下、ご紹介する事例に関して、

当社は、関係性もとい、ご紹介している事例におけるいかなる関与もしておりません。以下の内容について一切の責任を負いません。内容に関するご質問やご対応はできかねますので、あらかじめご了承ください。

誹謗中傷ビジネス関連の例:アンチを使って投稿者から示談金や賠償金を請求

過去に、アンチを使って投稿者から示談金や賠償金を請求する実例がありました。

これは、意図的に物議を醸し出す投稿を行い、それに対してアンチコメントをしてきた投稿者に示談金や賠償金を請求する手法です。

過去に被害にあったタレントは、わざと批判を招くような投稿をして、金銭的利益に変える誹謗中傷ビジネスが横行していると注意を促しています。

アンチを使った誹謗中傷ビジネスは、不道徳な行為であり、インターネット上で人々が自由に意見交換する場を奪う危険性もあるといえるでしょう。

こうした誹謗中傷ビジネスは、多くのSNSで発生していることから、誰もが被害者になる可能性を秘めています。

参照:日刊スポーツ

誹謗中傷ビジネスの被害者にならないためにも、アンチを使った誹謗中傷ビジネスの実態を認識しておくことが重要です。

誹謗中傷ビジネス関連の例:匿名YouTuberによるデマ拡散と名誉毀損

2025年4月18日、一般社団法人Colaboが匿名YouTuber暇空茜氏によってデマ拡散と名誉毀損をされたとして訴えを起こしました。

その結果、名誉毀損罪で在宅起訴となり、220万円の損害賠償金と投稿削除が命じられています。

暇空茜氏は、裁判をネタに2億円以上のカンパを集めたことやライブ配信による40万円の投げ銭、裁判書面の販売による収益などを得ていました。

そのことから、民間団体側は200万円の損害賠償金では今後も誹謗中傷がなくならないと示唆しています。

暇空茜氏によるデマ拡散や名誉毀損をきっかけに、裁判後も金儲けを狙う他の加害者からの誹謗中傷が続いていると訴えています。

参照:Yahoo!ニュース

この事例のように、罰金刑といった法的な判決が下されても、裁判をネタにしたカンパ金などにより、加害者は大きな負担を負わずに済むケースが存在します。

誹謗中傷ビジネス関連の例:カンパによる「フェミニズム叩き」の支援

2024年4月18日、文学者の北村紗衣氏が「山内雁琳」を名乗る男性から誹謗中傷を受け、裁判によって名誉毀損で訴えた事例があります。

判決の結果、雁琳氏は北村氏に対し、慰謝料および弁護士費用として220万円を支払うよう命じされました。

雁琳氏の支払い額は、他の同様の事例に対して高額であるとされています。

高額になった理由としては、誹謗中傷が数年に渡り、繰り返し行われていたことによるものです。

北村紗衣氏の事件が世間で「やばい」といわれているのは、訴訟に向けて、雁琳氏が訴訟費用を大きく上回る450万円のカンパ金を集めており、誹謗中傷ビジネスだとした大きな問題となっていることです。

誹謗中傷の賠償金額よりもカンパ金で得た利益の法が大きいという構造が問題視されています。

参照:Newsweek日本版

日本の司法制度の隙をついた事例であり、このような行為に対応した規制や法律が整備されていないという現状があります。

誹謗中傷ビジネス関連の例:海外YouTuberによる不適切なライブ配信

誹謗中傷ビジネス関連の事例として、海外YouTuberジョニー・ソマリ氏による不適切なライブ配信があります。

日本を侮辱するような内容の投稿や日本の工事現場に侵入するなどの迷惑行為が炎上し、問題となりました。

ジョニー・ソマリ氏による不適切なライブ配信の問題点は、問題行動によって視聴者から投げ銭をもらい、収益を得ていた点です。

問題行動を起こして注目を集め、収益化する事例は、他の悪意を持った配信者の模倣を誘発する恐れもあります。

関連記事

・風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・採用に直結!企業の口コミに人事担当ができる風評被害対策

誹謗中傷ビジネスへの対策

誹謗中傷ビジネスは、企業や個人に金銭的・精神的負担を与えます。

面白半分に批判的な投稿をし、被害者を貶め、収益を得ようとする悪質な行為には、社会全体での取組みが求められます。

ここでは、誹謗中傷ビジネスに立ち向かうための具体的な対策や取り組みについて解説しますので、参考にしてみてください。

誹謗中傷ビジネスへの対策:証拠を保存して迅速に事実確認をする

誹謗中傷を発見したら、証拠の保存と事実確認が必要です。

証拠をもとに事実確認とリスク分析することで、適切な対処ができます。

証拠の保存方法と事実確認する際のポイントを以下にまとめました。

| 証拠保存方法 | 詳細 |

|---|---|

| スクリーンショット | 日時表示・投稿URL・投稿者名を含め、証拠の価値を高める |

| アーカイブサイトによる保存 | 削除済みのウェブページを証拠保存したい場合に有効 |

| 印刷して保存 | 誹謗中傷の内容が分かるウェブページを印刷する URLが最後まで表示されているか確認して印刷する |

| 動画の録画保存 | ストーリーズやライブ配信など、時間の経過にともなって自動的に消える投稿の場合に有効 画像・印刷保存が手間の場合に望ましい |

風評被害調査では、投稿者、日時、内容の整合性を確認し、誰が何を発言したのかを特定するのが特徴です。

投稿が名誉毀損や侮辱に該当するかを判断するため、内容が誹謗中傷か意見かを精査し、コメント数やシェア数から影響範囲も確認します。

また、投稿者の履歴やプロフィールから投稿の背景を調査し、印刷物とWeb表示の一致も確認します。

なお、総務省は、データの存在証明としてタイムスタンプの活用を推奨しています。

参照:総務省

タイムスタンプ機能はアプリや企業が提供するサービスに組み込まれていますので、必要性がある場合は、導入を検討してみるといいでしょう。

誹謗中傷ビジネスへの対策:プラットフォームの機能を活用する

誹謗中傷ビジネスの対策として、プラットフォームの機能を活用する方法もあります。

ブロックやミュート機能を利用することで、企業の投稿を閲覧できなくなったり、特定のユーザーやキーワードの投稿表示にしたりできます。

プラットフォームの機能を表にまとめました。

| 機能 | 詳細 |

|---|---|

| 通報 | X:「報告」機能を使用して、削除やアカウントを停止する Instagram:「不適切なコンテンツ」として通報することで、運営に対応してもらう YouTube:「報告」機能の使用で、ガイドライン違反の確認が行われる |

| ブロック機能 | X:特定のユーザーからの投稿やメッセージを遮断する Instagram:企業の投稿やプロフィールの閲覧が不可になる YouTube:自分のチャンネルに相手のコメントを非通知にする |

| ミュート機能 | X:特定のユーザーやキーワードの投稿非表示・非通知にする Instagram:特定のユーザーの投稿やストーリーズを非表示にする |

| コメント承認制 | YouTube:「NGO DINH DIEMワード設定」「コメントの承認制」の利用で、誹謗中傷コメントを自動で非表示にする Instagram:「制限機能」で特定のユーザーのコメントを他のユーザーに非表示にする |

プラットフォームの機能を活用し、誹謗中傷ビジネスによる被害を減らしましょう。

誹謗中傷ビジネスへの対策:悪質な場合は法的手段を活用する

悪質な誹謗中傷が行われている場合、法的手段を活用するのも手です。

弁護士に依頼した場合の法的処置は、以下のとおりです。

| 内容 | 詳細 |

|---|---|

| 発信者の情報開示請求 | 発信者情報の開示を請求し、投稿者の身元を特定する |

| 削除依頼 | 削除依頼が通らなかった場合、サイト運営者を相手に裁判所に削除の仮処分を申し立てる裁判を起こす |

| 刑事告訴 | 警察や検索などの捜査機関に申し立てる手続きをする |

| 損害賠償請求 | 名誉毀損や業務妨害などの被害に対し、民事訴訟を起こし、損害賠償を求める |

なお、法的手続きには弁護士費用や裁判費用が発生するため、数十万円〜数百万円のコストがかかるケースもあります。

費用対効果や被害の深刻度を踏まえ、弁護士など専門家に早めに相談することをおすすめします。

悪質な誹謗中傷に対しては、弁護士など専門家に相談するのも手です。

誹謗中傷ビジネスへの対策:専門業者に風評被害対策を依頼する

継続的な誹謗中傷に対し、なるべく費用を抑えて対処したい場合は、専門業者に依頼する方法も効果的です。

SNSやネットは拡散力が高いため、専門的な知識を持って、適切に対処することが重要です。

専門業者であれば、逆SEO対策やプラットフォームごとの対応ノウハウをもとに即時に対応してくれます。

専門知識やノウハウを持ったスタッフに、誹謗中傷ビジネスへの対策を一括できるため、業務に支障をきたすこともありません。

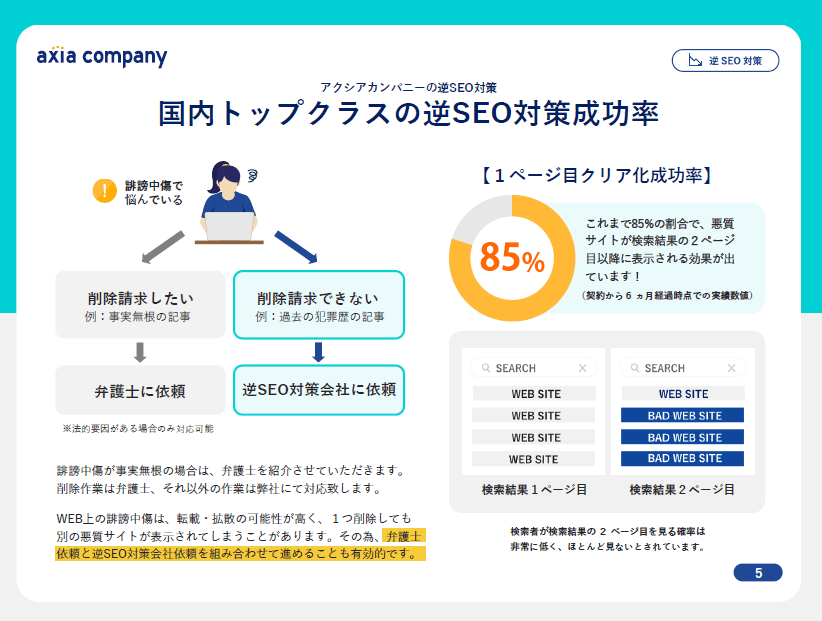

アクシアカンパニーは、逆SEO対策成功率が85%(契約から6か月経過時点)という高い実績があります。

依頼することで、専門知識なしに効果的な対策を講じることが可能です。

誹謗中傷ビジネスへの予防策

誹謗中傷ビジネスは、一度巻き込まれると企業に多大なる損失が出ます。

企業の信頼回復には、時間コストと費用コストの両方がかかるため、事前にできる対策を知っておくことが不可欠です。

ここからは、誹謗中傷ビジネスへの予防策を3つご紹介します。

関連記事

・風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・採用に直結!企業の口コミに人事担当ができる風評被害対策

誹謗中傷ビジネスへの予防策:ネットリテラシー教育を推進させる

誹謗中傷ビジネスを予防するためには、ネットリテラシー教育の推進が重要です。

ネットリテラシー教育を広めることで、誹謗中傷ビジネスに加担しない意識が育ち、社会全体で被害防ぐ行動が浸透するでしょう。

ネットリテラシー教育では、誹謗中傷ビジネスを防止するための複数の知識が身に付きます。

| 身に付く能力 | 詳細 |

|---|---|

| 情報の審議を見極める能力 | 信頼できる情報元と不確かな情報の見極めができる。事実と個人的な意見の区別ができる。 |

| セキュリティ意識 | 個人情報や企業機密情報の適切な管理ができる。顧客の情報漏洩を防げる。 |

| 適切なコミュニケーション | ネットやSNS上での適切な言葉遣いや影響力の大きさを理解できる。 名誉毀損や人権侵害など、法に触れる様な行為を防止できる。 |

| 批判的思考能力 | 多角的な視点から情報を分析し、情報の背景や文脈をつかむ。投稿の内容が偏見やステレオタイプに基づいたものではないか、冷静な視点で考察できる。 |

定期的に研修を実施し、ネットリテラシーに対する知識を身に付けていくことが大切です。

誹謗中傷ビジネスへの予防策:社内ガイドラインを整備する

企業として誹謗中傷リスクに備えるには、明確なガイドラインの整備が重要です。

社内ガイドラインに盛り込むことが推奨される内容は、以下のとおりです。

| 内容 | 詳細 |

|---|---|

| 誹謗中傷を受けた際の対応 | 誹謗中傷が発生した際の対応を迅速に行うためのマニュアルを記載する。 |

| SNS利用に関する基本方針 | SNSに関する基本的な方針と原則を記載する。 |

| 発信可能な内容と禁止事項について | 発信可能な範囲と禁止事項を記載する。 |

| 社内外のコミュニケーション方針 | ルールの意味を理解し、社員自ら意識して行動できるようにする。 |

| 相談窓口・責任部署の明確化 | 企業内のリスク情報を直接相談できる部門・責任部署を明確にすることで、被害の拡大を防ぐ。 |

社内ガイドラインは、定期的に内容を見直し、社内全体で理解を促すことで長期的な誹謗中傷ビジネス対策ができます。

誹謗中傷ビジネスへの予防策:検索エンジンで企業の関連語を定期的にチェックする

風評被害の早期発見には、企業の関連語の定期的なチェックが効果的です。

企業の関連語を定期的にチェックしていれば、迅速に対応でき、被害を最小限にできます。

チェック方法は以下のとおりです。

| 確認事項 | 詳細 |

|---|---|

| サジェストの確認 | Googleなどの検索エンジンを使い、ネガティブなワードが出てこないか確認する。 |

| ネガティブコンテンツの監視 | 企業名や企業の関連語で検索し、ネガティブな記事がないか確認する。 |

| SNSのモニタリング | XなどのSNSに企業や企業のサービスに関連する投稿を監視する。 |

ネガティブコンテンツの監視やSNSのモニタリングは、社員の業務の大きな負担となります。

そのため、ネガティブな投稿を検索してくれるツールを活用するのもおすすめです。

ネガティブ情報の定期的な確認や監視は、風行被害対策の専門知識を持った業者に一括して依頼する方法もあります。

「誹謗中傷ビジネス」に関するよくある質問

ここからは、誹謗中傷ビジネスに関するよくある質問をまとめました。

事前に確認し、誹謗中傷ビジネス対策や防止に役立ててみてください。

誹謗中傷ビジネスへの対策まとめ

誹謗中傷ビジネスは、ブランドイメージの低下や取引先との関係悪化など、さまざまな悪影響を及ぼします。

そのため、過去の事例から問題の深刻さを理解し、事前に対策を講じることが重要です。

誹謗中傷ビジネスは、匿名でコメント投稿ができる仕組みや拡散しやすい仕組みなど複数の要因から完全になくすことは難しいといえます。

しかし、定期的なモニタリングや逆SEO対策を講じることで早期対応や問題の早期終息が可能となります。

風評被害対策に関する専門知識を持った専門業者であれば、風評被害で生じる精神的負担だけでなく、風評被害への対応にかかる業務軽減も可能です。

#誹謗中傷ビジネス

逆SEO対策

逆SEO対策 サジェスト対策

サジェスト対策 SEO対策

SEO対策 MEO対策

MEO対策 ホームページ制作

ホームページ制作

誹謗中傷によって生じるリスクや事前の対策の重要性を確認し、自社の取り組みに役立ててください。