生成AIの登場により、テキストや画像、音楽など様々な創作物が手軽に生成できるようになりましたが、その一方で著作権問題が深刻化しています。

本記事では、生成AIと著作権の関係について詳しく解説し、著作権侵害のリスクや具体的な事例、文化庁が示したガイドラインから分かる問題点について解説します。

コンテンツ目次

生成AIとは?定義と著作権との関係

生成AIは、近年では特にChat GPTの台頭により、一般人でも手軽に触れられる環境になりました。

その反面、著作権侵害のリスクも高まっています。

ここでは生成AIの定義を解説した上で、著作権侵害にあたるリスクにも触れていきます。

生成AIとは?その意味や定義

生成AIとは、膨大な学習データをもとに、テキスト、画像、動画、音楽といった人間が生み出しているものを、簡単な指示によって生成することができる人工知能です。

今までも「AI」という言葉はありました。

では「生成AI」とは、かつて言われていた「AI」と何が違うのか?

その違いを実用例を交えて以下にまとめます。

| できること | 実用例 | |

| AI | 機械学習によって、情報を記憶し、予測、分類、認識する | 顔認証、自動運転技術、Siri(音声アシスト) |

| 生成AI | ディープラーニングによって、自らが膨大なデータから学習し、新しいコンテンツを生成する | Chat GPT(テキスト生成)、Stable Diffusion(画像生成)、Gen-2(動画生成)Suno AI(音楽生成) |

学習からオリジナルの創作物を生み出しているかどうかがポイントです。

生成AIが創作に与える影響

生成AIが創作に与える影響は大きいです。

創作の手助けとなることもあれば、創作の妨げになるようなこともあります。

ここでは、生成AIが創作に与える良い影響と悪い影響に分けて解説します。

| 良い影響 | 悪い影響 |

| 作業効率の短縮 人件費の削減 人間にはできない発想を取り入れられる 技術を持たない人もアイディアがあれば市場参入できる | クリエーターの創作意欲の低下 クリエーターの雇用喪失 著作権侵害の可能性がある 芸術や文化の発展の鈍化 |

なぜ著作権侵害のリスクがあるのか?

生成AIを利用する上で、一番気を付けなければいけないのが著作権侵害です。

ここでは、生成AIの利用においてなぜ著作権侵害のリスクがあるのか、その理由をまとめて解説します。

学習データに依存している

生成AIは、膨大なデータをもとに学習できるディープラーニングによって、創作物を生成します。そのため学習データの中に著作権を持ったものが含まれる可能性があります。

生成AIの創作物の帰属が不明確

生成AIによる創作物の著作権が誰に帰属しているのかが曖昧です。クリエイター、AIソフト開発者、学習データに使われた著作物の保持者、この三者の間でトラブルになる可能性があります。

生成AIの法整備が追いついていない

現状の法律では、生成AIによる創作物の著作権を主張することはできません。また学習データのどこまでが参考で、どこまでが盗用にあたるのかも不明確なため、著作権をめぐりトラブルになる可能性があります。

生成AIソフトは今や素人でも手軽に扱えてしまうくらいに普及しています。またその技術や精度も目覚ましい発展を遂げているため、一刻も早い法整備が必要です。

文化庁が示した生成AIと著作権に関するガイドライン

生成AIと著作権問題に関しては、国も認識はしており、これまで様々な議論が行われその資料が残っています。

中でも、令和5年6月に発表された 文化庁の「A I と著作権」は、現在の日本の法律に則って行われた議論になっており、現状はこの資料が日本の生成AIと著作権のガイドラインのように取り扱われています。

ここではその文化庁の「A I と著作権」に、どのようなことが書かれているのかを分かりやすく解説します。

類似性や依拠性があるのに許諾なしで利用すると著作権侵害

著作権に関しては、その創作物に類似性や依拠性があるかがまず焦点となります。

依拠性とは、著作権法でよく使われる言葉で「既存の創作物を視聴してそれに基づいて創作をしたかどうか」という意味です。

文化庁の「A I と著作権」の45Pには以下のように記載があります。

・AI生成物に、既存の著作物との「類似性」又は「依拠性」が 認められない場合、既存の著作物の著作権侵害とはならず、 著作権法上は著作権者の許諾なく利用することが可能です。 ・これに対して、既存の著作物との「類似性」及び「依拠性」が 認められる場合、そのようなAI生成物を利用する行為は、 ① 権利者から利用許諾を得ている ② 許諾が不要な権利制限規定が適用される のいずれかに該当しない限り、著作権侵害となります。

これを分かりやすく言うと次のようになります。

類似性や依拠性がなければ、著作権者に許諾なしでAI生成物に利用してもOK

類似性や依拠性があるなら、著作権者の許諾は必要、許諾なければ著作権侵害

生成AIで作ったものが他の創作物と偶然一致する場合において、依拠性は認められないとしています。ただし、類似性という観点で見た時にはまた別問題です。

生成AIで既存の物と類似した場合の対処

生成AIによる生成物が既存の創作物と似てしまった場合には、どのような対処が必要になるのでしょうか。

これに関しては、文化庁の「A I と著作権」54Pに以下のように記載されています。

①そのまま利用することを避ける ②そのまま利用する場合は、既存の著作物の著作権者から許諾を得た上で利用する ③既存の著作物とは全く異なる著作物となるよう、大幅に手を加えた上で利用する

このように、故意でなくても創作物が似てしまった場合は著作権者に配慮が必要になります。

特に③の手を加えることは、著作権侵害をしないための重要な要素の一つです。

AIで生成されたものをそのまま世に出すことは、自分の知らないところで誰かの著作物の模倣をしてしまうリスクが高まります。

生成AIが著作物かどうかの判断は思想感情の有無で決まる

ここまで、他人の創作物への著作権侵害に関して解説しましたが、文化庁の「A I と著作権」では、AI生成物そのものの著作権の有無に関しても議論が行われています。

資料の57~58Pの重要な部分を抜粋しました。

・AIが自律的に生成したものは、 「思想又は感情を創作的に表現 したもの」ではなく、著作物に該当しないと考えられます。 (例)人が何ら指示※を与えず(又は簡単な指示を与えるにとどまり) 「生成」のボタンを 押すだけでAIが生成したもの ※プロンプト等 ・これに対して、人が思想感情を創作的に表現するための「道具」 としてAIを使用したものと認められれば、著作物に該当し、 AI利用者が著作者となると考えられます。 ・人がAIを「道具」として使用したといえるか否かは、人の「創作 意図」があるか、及び、人が「創作的寄与」と認められる行為を 行ったか、によって判断されます。 ・「創作意図」とは、思想又は感情を、ある結果物として表現しよ うとする意図を指します。

重要なポイントは、その生成物に創作者の思想や感情が表現されているかです。

プロンプトという生成AIに指示を出す行為については、それが簡単な指示であればそこに思想感情があるとは認められず、著作物に該当しないとしていることも押さえておきましょう。

ガイドラインはあっても著作権問題の具体的な解決に至っていない

このように文化庁の「A I と著作権」では、いろんなケースを想定して、生成AIと著作権問題に関して議論が行われていますが、結局のところどこまでがセーフでアウトかということははっきりしていません。

これは著作権の重要な要素である、類似性、依拠性、思想感情の有無がケースバイケースであるため、一括りでまとめることができないことが原因です。

法律によって線を引いたことで、その境界線にいる人が突然苦しむようなことが出てくることも考えられます。

一刻も早い法整備が必要であるのはもちろんですが、一定の寛容さと利用者のモラルも必要になります。

生成AIは私たちの暮らしを便利にするものです。他人を傷つけるものであってはなりません。

生成AIによる著作権侵害の事例

ここでは実際に生成AIによって著作権侵害を受けて裁判にまでなった事例を紹介します。

写真データを許可なく生成AIの学習データに使用した

アメリカの大手写真素材サイトを運営するPlaintiff Getty Imagesが、自社が保有する1200万枚以上の写真を許可なく学習データとして利用したとして、イギリスの生成AIソフト「Stable Diffusion」を開発したStability AIを提訴しました。

Webサイトにおいて、商用目的でのコンテンツの無許可のコピーを禁止しているにも関わらず「Stable Diffusion」の学習データのために、関連するテキストとメタデータを使用されたと言っています。

アメリカの法律が適応され、学習データによる利用がどのように判断されるかが争点になっています。

中国でウルトラマンが許可なく生成AIの学習データに利用された

中国で、円谷プロダクションからウルトラマンシリーズの著作権を委託されていた上海新創華文化発展有限公司が、AI公司が運営するサイトの生成AI機能によって著作権侵害があったとし提訴しています。

裁判所によって、画像を比較してウルトラマンとの類似性が高いことが認められました。

裁判所は被告に対して、生成AIによるウルトラマン画像の学習利用の停止を命じましたが、類似画像の生成が完全には停止されなかったため、さらなる技術的措置を強化するように命じました。

原告は30万元の損害賠償を請求していましたが、損害額の証明が難しかったため、裁判所は1万元の賠償を命じています。

ニューヨークタイムズが記事を許可なく生成AIの学習データに使用した

アメリカのニューヨーク・タイムズは、自社記事がChat GPTの学習データとして許可なく無断利用されたとし、ソフトの開発元のOpen AIと出資しているマイクロソフト社に対し、著作権侵害による損害賠償を求めています。

ニューヨークタイムズは、訴状において「大量の著作権侵害をベースにした事業モデルだ」と厳しく批判し、損害は「数十億ドルに上る」と試算しています。

これほど大手の報道機関が生成AIに対して裁判を起こしたことは、非常に注目度が高く、裁判の結果が後世に与える影響も大きいでしょう。

AIソフトでタレントの顔をアダルト動画に合成して無断で配信された

AIソフトのディープフェイクと呼ばれる技術を利用して、アダルト動画に女性タレント2名の顔を当てはめた動画が無断で有料配信されました。

犯行は22歳の男によるもので、東京地裁は男に名誉毀損罪と著作権法違反で、懲役2年、執行猶予3年、罰金100万円の判決を出しています。

これはタレントの名誉を傷つけた罪だけでなく、動画を制作した映像会社の著作権の侵害にもなっているのがポイントです。

この事件は、ディープフェイクで特定の素材を故意に組み合わせた映像と思われますが、生成AIにおいても偶然2つの素材を組み合わせたような生成物ができる可能性も考えられます。

生成AIは、自分の意図しないところで他人を傷つける可能性があることを十分理解することが大切です。

タレントの東雲うみさんの画像が無断で広告のAI動画に使用された

タレントの東雲うみさんの画像が、Kachaと呼ばれる生成AIアプリを開発する会社の広告に無断使用される事件がありました。

その広告は、東雲うみさんともう一人の男性の写真を合わせるとキスする動画ができるという生成AIソフトの実演広告でした。

東雲うみさんは、広告を見かけたら通報するようにファンに呼び掛けていました。

このようなアプリは、誰でも簡単に生成AIの技術の高さを実感できるため、ちょっとした悪ノリで他人を傷つけてしまう可能性が高く危険です。

また、アプリの開発会社がそのような広告を出していたことはそもそも問題外です。

生成AIソフトは利用者だけでなく、そのソフトを制作した会社にも著作権の配慮が強く求められています。

歌手の高橋洋子さんが生成AIのポスターを使用したイベントに出演辞退

「池袋アニメーションフィルハーモニー」という音楽イベントに出演予定だった高橋洋子さんが、このイベントのポスターに生成AIによる画像の使用が判明したことで出演辞退をする事件がありました。

高橋洋子さんは出演辞退に対して、

「運営の姿勢につきまして、高橋洋子の想いと異なり、アーティストとして向き合うことができない」

とし、

「アニメを深く愛する皆様の気持ちを最も大事にしたい」

引用:本人Xのポスト

と述べています。

これは誰かの著作権を侵害したわけではありませんが、今回のように自分は生成AIに対してどのように向き合っているのかを強く示す高橋洋子さんの姿勢は見習うべきことが多いです。

生成AIに対しては未だ肯定的な人と否定的な人で意見が分かれており、今後もこのように自分は生成AIに対してどうあるべきなのかを問われることが多くなります。

自分の中で生成AIに対する軸を持つことが、他人を傷つけないための第一歩になるでしょう。

AIイラストと商用利用

生成AIはイラストとの親和性が高いです。

思い通りのイラストがたった数秒で生成されるようになった現在において、これをビジネスに利用しようとする方も増えています。

ここではAIイラストが商用利用可能かどうか、また著作権フリーと呼ばれる理由について解説します。

AIイラストの商用利用は可能か?

ここでは各画像生成AIソフトごとに、商用利用が可能かどうかをまとめました。

| 画像生成AIソフト | 商用利用の可否 |

| Stable Diffusion | 商用利用が可能 ただしAIモデルを商用利用する際は有料メンバーシップへの参加が必要 |

| DALLE・E3 | 商用利用が可能 生成にはChatGPT Plusの加入が必要 |

| Adobe Firefly | 商用利用が可能 |

| Microsoft Copilot | 商用利用が可能 |

商用利用は可能ですが、その学習データが著作権侵害しているかどうかはまた別の話になり、グレーゾーンな部分が多いです。また生成物に著作権を持たないことが多く、商用利用したものが二次利用される可能性もあります。

AIイラストが著作権フリーと言われる理由

AIイラストが著作権フリーだと言われる理由は以下の2点です。

著作権法第二条の一項では、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義されています。AIが生成したコンテンツは、学習データに基づいて自動的に生成されるもので、人間の「創作的な思想や感情」が直接的に反映されていないと判断されることが多いです。

著作権法第二条のニ項にある通り、著作者とは「著作物を創作する者をいう。」とされています。つまり生成AIが創作したのであって、人間が作ったわけではないため「著作権フリー」とみなされるケースがほとんどです。

Photoshopの生成AI機能が安全と言われている理由

Photoshopの生成AI機能は、Adobeが開発した「Adobe Firefly」という生成AIツールを元に提供されています。

この「Adobe Firefly」は、生成AIツールの中でも特に安全に利用できると言われています。

それは学習データの素材を限定することで、著作権や知的財産権の問題をクリアにしているからです。

「Adobe Firefly」が学習データに使っている画像は主に以下の3つになります。

- Adobe Stockの画像

- パブリックドメインの画像

- オープンライセンスの画像

「Adobe Firefly」はポリティカルコレクトネス(ポリコレ)にも対応しており、生成物にポルノや暴力、差別表現を除外するように設計されているので、誰かを傷つけるような心配もありません。

生成AIがイラスト業界に与える影響

実際、生成AIはイラスト業界に様々な影響を与えています。

特にイラストツールを取り扱う会社において、業界に影響を与えたニュースを紹介します。

| イラストツール会社 | ニュース |

| 「Procreate」 iPad専用のデジタルイラストアプリ | 2024年、生成AIを製品に統合しないという強い立場を表明。 競合他社が次々とAI導入する中で、この対照的な動きは多くのクリエーターに注目を浴び、支持を集めている。 |

| 「Wacom」 ペンタブレットや液晶タブレットを取り扱う企業 | 2024年、自社のマーケティングにおいて、生成AIと思われる画像を使用。 デジタルイラストのツールを取り扱う企業が、生成AIを推進するような行為を行ったことから、クリエーターから強い批判を受けた。 |

Procreate が表明した「生成AIは私たちの未来ではない。」というキャッチコピーは、人間の豊かな創造性や倫理観に訴えかけてくる声明です。

生成AIと音楽著作権

生成AIは、音楽業界にも参入しています。

歌詞とジャンルを指示するだけで、たった数秒で歌声付きの音楽が生成されるところまで技術は発展しています。

その一方で、著作権侵害に対する問題が高まってきているのも明らかです。

ここでは、実際に訴訟になった事例と今後の音楽業界への影響について解説します。

音楽業界での訴訟事例

2024年、大手レコード会社のソニーミュージック、ユニバーサル・ミュージック・グループ、ワーナーレコードの3社は、音楽生成AIソフトの学習データに無断で音源が使用されたとして、Suno とUdio を連邦裁判所に提訴しました。

訴状には、Suno と Udio が人間の作品を直接競合し、陳腐化させ、最終的には人間のアーティストの作品を凌駕する音楽を作るようAIに教え込んだとあります。

Suno のCEOは「既存のコンテンツを記憶して流用するわけではなく、まったく新しいアウトプットを生成すべく設計されています。だからこそ、特定のアーティストに関連したユーザープロンプトを許可していないのです」と主張しています。

大手3社は損害賠償を求めており、1曲につき最高15万ドルの請求を求めています。

大手レコード会社3社が揃って、音楽生成AIソフトの2台巨頭とも言える Suno と Udio を提訴しました。これほどの大手が協力して提訴するということは、生成AIによる著作権侵害だけでなく、人間の音楽創作の未来に対する脅威も感じているように捉えられます。

生成AIが音楽業界に与える影響

日本では、JASRAC(日本音楽著作権協会)が文化庁に対して「AIと著作権に関する考え方について(素案)」という意見書を提出しています。

意見書に書かれていた主な内容をまとめました。

- 著作権制度は機械による生成を奨励するためのものではない

- クリエイターの個性そのものである作風も保護した方が著作権制度の存在意義に即している

- 作風の類似するAI生成物が大量に出力されることは著作権者の利益を不当に害することとなる

- AI利用者が著作物を認識していなくても学習データに使われていたならば著作権侵害になりうる

- 必要に応じて新たな立法措置も視野に入れた検討を継続すべき

- 学習素材として利用されることの可否をクリエイター等の権利者が判断する機会を設けるべき

クリエイターが学習素材として利用されることの可否を判断する機会を設けるという意見は、クリエイターを守りつつも生成AIを完全否定しない建設的な意見と言えます。

声優業界も生成AIの著作権に問題提起をした

2024年10月、Youtubeに声優業界からの生成AIに対する啓発活動の動画が投稿され話題になりました。

「NOMORE無断生成AI」と題されたその動画は、人気声優が「私の動画が勝手に売られていたんです」と、自身の商売道具である声が生成AIによって無断で利用されていることに憤りを感じているという内容でした。

中尾隆聖さん、梶裕貴氏さん、福山潤さん、山寺宏一さんといった日本を代表する人気声優が総勢26名出演していることもあり、世間に対して生成AIの大きな問題提起になりました。

声に著作権はない

なぜ声優業界がこのような問題提起をしたのか、それには大きな理由があります。

それは、現在の日本の法律では声に対しての著作権が明確に与えられていないからです。

そのため無断使用が発覚しても、法で裁きにくい状態であることが問題になっています。

また、自分の仕事と意図しないセリフを充てられることで、風評被害に繋がることも懸念されています。

生成AIのクオリティは日々進化しており、本人か偽物かを判断することが難しくなっていて、聞き手の判断力も重要になっているのが現状です。

SNSでは有名アーティストの声も生成AIに無断使用されている

声は声優だけでなくアーティストの声までも生成AIの学習データに無断利用されています。

TikTokやYoutubeでは、もし有名なアーティストが他のアーティストの名曲を歌ったら?という誰もが一度は夢見るようなたらればを、生成AIで作成しアップロードし、それが話題になりバズったりしています。

問題はそれを見た人のコメントに、著作権侵害であることを指摘している人がほとんどいないことです。

コメントには「本人だと思った!」や「違和感ゼロ」等と、そのAI生成物のクオリティの高さに驚いたコメントで溢れかえっています。

無断でアップロードする人が悪いのはもちろんですが、それを受け取る側のモラルやリテラシーもまだまだ未熟です。

生成AIが日常に溶け込むスピードは早く、私たちもそれに順応していく必要があります。

自分の声を使った生成AIソフト作って商品化し価値を生み出す人もいる

声を無断使用されているという問題に対して、一つの答えを導き出した人もいます。

声優の梶裕貴さんは、自身の声を元に作った「梵そよぎ」というキャラクターを生成AIソフト化することで、自分の声に価値を生み出しました。

このソフトでは、梶裕貴の声のキャラクターと会話したり、好きなワードで歌を歌わせることが可能です。

自分の声を使うのなら、このソフトを買ってくださいとユーザーに導線を作ることで、無断使用を無くすだけでなくそこに価値を生み出すことに成功しています。

梶裕貴さんはこの生成AIソフトで、無断使用が良くないものだとユーザーに認識してもらうきっかけになって欲しいと言っています。

生成AIの学習データに利用するかどうかの選択権は広がりつつある

生成AIと著作権問題において、一番重要なポイントは学習データによる利用の有無です。

現状では多くの生成AIソフトで、著作権者の許諾を得ないまま勝手に学習データとして取り入れられています。

このような状況に対して、チャットGPTの開発元であるOpenAIは、「Media Manager」と呼ばれる自分の著作物がAI学習でどのように使われるかを管理できるソフトを開発中であると、2024年5月に発表しました。

この「Media Manager」が公に公開されれば、著作権問題にも大きな進展があるかもしれません。

OpenAIは生成AIソフト業界の先駆者でもあるので、ここが大きな主軸を作りあげると他社も追随して同様のサービスを展開することも考えられます。

生成AIによる著作権侵害リスクの回避方法

生成AIの利用には、必ず著作権侵害のリスクがつきまとってきます。

著作権侵害のリスクを回避する方法は主に以下の3点です。

- ライセンスを受けた素材や著作権フリーの素材だけを学習データに取り込む

- 学習データをすべて公開し透明性を持たせる

- 生成物に手を加えて創造性を付加する

これらの回避方法は、生成AIソフト開発者の技術的措置が必要となるものばかりで、生成AIソフト開発者の倫理観が問われます。AdobeのPhotoshopの生成AI機能は、ここに上げた回避方法を少なくとも取っていることは事実です。

生成AIと著作権問題のまとめ

生成AIの発展は創作活動に新たな可能性をもたらしていますが、一方で著作権侵害のリスクも伴います。

文化庁のガイドラインを含む法的な整備が追いついていない現状では、クリエイターや生成AIソフト開発者に著作権の取り扱いの倫理観が委ねられているのも事実です。

またNYタイムズ、Plaintiff Getty Images、ソニーミュージックなど各メディアの大手企業が、生成AIソフト開発者に訴訟を起こしています。

これらの裁判結果によっては、生成AIソフト開発者の立場も大きく変わることでしょう。

生成AIは今後さらに普及することが予想されるため、一刻も早い法整備が必要になります。

生成AIと人間の創造力が共存した社会になるには、もう少し時間がかかりそうです。

生成AIの便利さと引き換えに、著作権問題が避けられない現状がよく分かりましたね。学習データや生成物の扱いには十分な注意が必要で、クリエイターや開発者にとっても重要な課題です。

生成AIを使う際には、リスクをしっかり把握して、安全な創作活動を心がけていきましょう!」

#生成AI #生成AI著作権

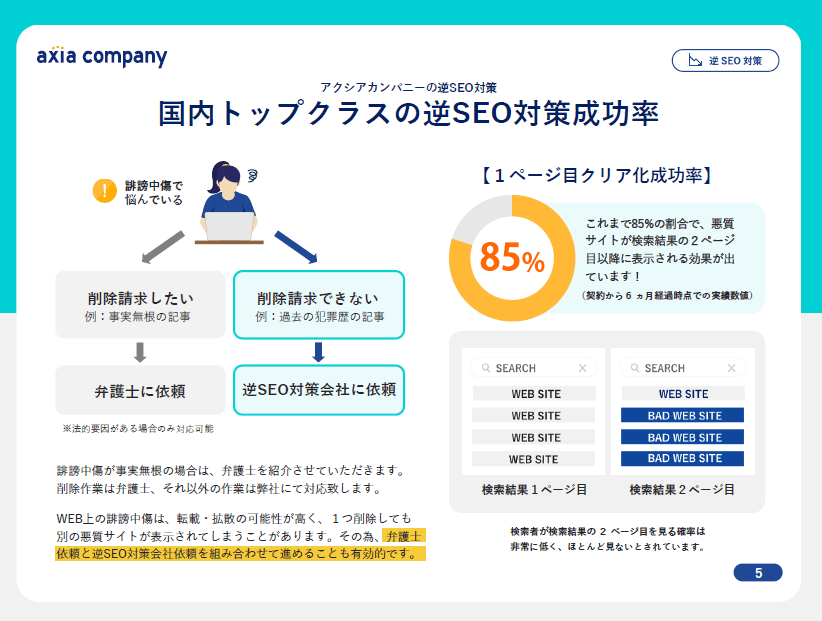

逆SEO対策

逆SEO対策 サジェスト対策

サジェスト対策 SEO対策

SEO対策 MEO対策

MEO対策 ホームページ制作

ホームページ制作

生成AIの利用における著作権侵害のリスク回避方法についても触れ、クリエイターとしての今後の創作活動における影響も含めてお話しします。