SNSはビジネスに必要なツールですが、扱い方を軽視すると情報漏洩や炎上、風評被害のリスクが生じます。

そのため、情報漏洩を未然に防ぐ方法や情報漏洩してしまった際の適切な対処法について知りたいという企業も多いことでしょう。

SNSの企業の情報漏洩は、適切な対策を講じておけば未然に防げます。

また、情報漏洩が起きてしまったとしても迅速に対処すれば企業の信頼回復を早めることも可能です。

- SNSの企業の情報漏洩が起こる原因

- 情報漏洩の実例と対策

- 個人情報流出のリスクと罰則

情報漏洩は、ネット上の風評被害も引き起こすため未然に防ぐことが重要です。

起きてしまった場合でも、適切に対処することで被害を抑制できます。

関連記事

・Googleの検索候補削除方法とは?仕組みと消す方法を解説!

・代表者U様の逆SEO対策成功事例:ネガティブ検索結果からの脱却!

・ネット風評被害の影響と対策!業界別の誹謗中傷と事例紹介

コンテンツ目次

企業の半数以上が情報漏洩の経験がある

株式会社PRIZMAが実施した調査によれば、企業の52.2%が情報漏洩の経験があると答えています。

これらの情報漏洩は、従業員がSNSを通じて引き起こした事例です。

従業員によるSNSを通じた情報漏洩の具体的な事例と、その発生割合を以下表にまとめました。

| 情報漏洩の例 | 発生割合 |

|---|---|

| 投稿した画像に機密情報が載っていた | 35.0% |

| 機密情報入った端末を紛失してしまった | 31.2% |

| 機密情報を誤って投稿してしまった | 29.7% |

企業はSNSをビジネスにおいて重要なツールと捉える一方で、情報漏洩のリスクが非常に高いことも認識しています。

参照:PRIZMA

情報漏洩は企業のブランド価値の低下に繋がる恐れがあるため、企業は新入社員が加入する時期には特にセキュリティ対策と教育に力をいれる必要があると考えているようです。

SNSで企業が情報漏洩する流れ

ここからはSNSで企業が情報漏洩する流れについて解説します。

SNSで企業が情報漏洩するパターンは主に以下の4つに分けられます。

- 企業が顧客の個人情報を流出

企業の公式アカウントが第三者に乗っ取られ、DMなどに含まれる個人情報が流出する事例 - 企業SNSが社員の個人情報を流出

投稿された写真や動画に社員の名前や顔写真、社員証などが写り込み、本人の意図とは無関係に個人情報が公開されてしまう事例 - 社員の個人SNSが企業の機密情報を流出

社員が個人のSNSで業務に関する情報や社内資料を投稿し、企業の機密情報が漏洩する事例 - 第三者が企業の機密情報を流出

業務用スマートフォンやノートパソコンなどを紛失し、それを拾った第三者により情報が拡散されるケース

これらの情報漏洩を防ぐためには、SNS運用ルールの作成やガイドラインの整備、投稿内容のチェック体制の強化、端末管理などのセキュリティ対策を徹底することが重要といえます。

企業・従業員ともに、情報漏洩は簡単に起きてしまうという意識を持つことが求められます。

SNSで企業が情報漏洩する原因

SNSを通じて企業が情報漏洩する原因はいくつか存在しています。

SNSによる情報漏洩を防止するためには、原因を知り、適切な対策をする必要があります。

ここからは、SNSで企業が情報漏洩する原因について1つずつ見ていきましょう。

個人アカウントとの混同

SNSで企業が情報漏洩する原因に個人アカウントとの混同があります。

企業のSNS担当者が投稿する際に、企業と個人のアカウントの切り替えを忘れたことが原因で情報漏洩が起こります。

過去に地方放送局の公式SNSアカウントを通じて、政治家や政党に向けた誹謗中傷の投稿が投稿された事例がありました。

企業と個人のアカウントが混同してしまったことで、個人の意見が誤って企業アカウントに送信されてしまったようです。

特に複数のアカウントを使用している場合、個人アカウントとの混同が起こりやすくなるため注意が必要です。

個人アカウントとの混同は企業の信頼失墜に繋がり、業績悪化などの複数のリスクに繋がる恐れがあります。

SNSはすぐに拡散される傾向にあるため、消去しても信頼失墜に繋がる可能性が高いでしょう。

企業SNSアカウントの乗っ取り

SNSで企業が情報漏洩する原因の1つに、企業SNSアカウントの乗っ取りがあります。

企業SNSアカウントの乗っ取りは、パスワード管理の甘さやフィッシング詐欺などが原因です。

企業アカウントが乗っ取られた場合に起こる被害は、以下のようなものがあります。

- 虚偽情報の拡散

- フォロワーへの被害

- 内部情報の漏洩

企業SNSアカウントが乗っ取りに遭うと、乗っ取られたアカウントから誤情報や詐欺まがいの内容が投稿され、企業の信頼が損なわれる恐れがあります。

詐欺まがいの内容の投稿を見たフォロワーが詐欺リンクだと気づかず、リンクをクリックし、個人情報を抜き取られる恐れもあるでしょう。

乗っ取られたアカウントから企業の内部情報が第三者に漏れるリスクもあります。

企業SNSのアカウントが乗っ取られると、アカウント内に保存された企業の機密情報やログイン情報が第三者の手に渡り、悪用される恐れがあります。

特にフォロワー数の多い企業は乗っ取りの対象とされることも多いため、パスワード管理やフィッシング詐欺対策など、セキュリティ対策を十分に行うことが重要です。

アカウントが乗っ取りに遭い、ログイン情報が第三者の手に渡るとパスワードを変更され、二度とログインできなくなる恐れもあります。

不満のある従業員がSNSで社内告発

企業に不満がある従業員がSNSで社内告発することで、情報漏洩するケースも発生しています。

企業の経営方針や労働環境などに不満を持った従業員がSNSを使って企業への不満を発散させようとした結果、外部に機密情報が洩れてしまいます。

従業員によるSNSでの社内告発は企業への信頼感やイメージを大きく損なう原因となるため、従業員の不満や悩みを早期に解決することが重要です。

上司との関係を良くし、風通しの良い職場環境作りを徹底したり、匿名で相談できる窓口を設置したりするなどして、不満や悩みが溜まらないよう注意しましょう。

SNS利用に関するガイドラインの明示をしっかり行うことも必要です。

企業SNSの写真投稿に社員の個人情報が映る

企業SNSの写真投稿に社員の個人情報が映ったことで、情報漏洩が起こるケースも少なくありません。

例えば企業SNSのアカウントで投稿した内容に社員証が映り込み、社員の個人情報が流出してしまう場合があります。

このように意図せず行ったことでも、結果的に個人情報や企業の機密情報の流出に繋がるケースは多いです。

SNSは拡散力が高いため、1度投稿されれば、その後削除したとしても拡散され続けることにもなりかねません。

社員の個人情報や企業の機密情報が流出されれば企業の信用が落ち、大きな損害にも繋がるケースも珍しくないことを覚えておきましょう。

従業員の個人SNSでうっかり機密情報投稿

従業員の個人SNSからの投稿により、企業の機密情報が流出してしまうケースも多発しています。

たとえば「今日会社に芸能人の○○さんが来ているんだけど!」などのような投稿により、企業の機密情報が流出してしまうこともあります。

また、Instagramにデスクの写真を投稿したことで書類が映り込み、未発表のプロジェクトの内容が流出するなどの危険性もあるでしょう。

企業のアカウントではないからといって個人SNSから業務に関わる投稿をすることで、企業不信に繋がる情報漏洩が起きてしまうのです。

従業員の個人アカウントによる不適切な利用やセキュリティ意識の欠如が原因で、情報漏洩が発生する事例は少なくありません。

従業員による不祥事についてはこちらの記事で詳しく紹介しています。

そのため、定期的な研修を通じて従業員の情報リテラシーを高めることが重要です。

SNSの情報漏洩がニュースになった事例

SNSは日常的に使用されるツールであり、ビジネスにとって重要なものですが慎重に扱う必要があります。

ここからは、SNSを通じて情報漏洩し、ニュースになった事例をいくつかご紹介します。

各事例から企業や個人が学ぶべきポイントも明らかになっていますので、ぜひ参考にしてみてください。

以下、ご紹介する事例に関して、

当社は、関係性もとい、ご紹介している事例におけるいかなる関与もしておりません。以下の内容について一切の責任を負いません。内容に関するご質問やご対応はできかねますので、あらかじめご了承ください。

X(旧twitter)で約2億人のユーザー情報が流出した事例(2023年)

2023年Twitterで約2億人分のユーザー情報が流出し、大きなニュースとなりました。

ユーザーのメールアドレスや電話番号、IDといった情報がハッカーフォーラムで公開され、悪意のある第三者がアクセス可能な状態になったと報告されています。

この事例は、TwitterのAPIに存在したセキュリティ上の弱点が攻撃者に利用されてしまったことが原因といわれています。

結果的に2021年に発生してから2022年1月に修正されるまでの間、約2億人分の情報が漏洩される事態となってしまいました。

このような情報流出を防ぐためには、定期的にAPIのコードを監視し、セキュリティ上の弱点が見つかった際には修正していく必要性があるといえます。

トヨタ自動車のクラウド環境誤設定による情報漏洩(2023年)

トヨタ自動車は管理を委託していた会社によるクラウド環境の誤設定により、車台番号等の顧客情報が漏洩したとしています。

漏洩した顧客情報だけでは顧客が特定される可能性はないとしており、幸い二次被害は確認されていませんでした。

主な原因について、企業側はデータ取り扱いルールの説明や徹底が不十分だった点を挙げています。

個人情報を取り扱う上での管理体制の強化を行い、再発防止に努める方針です。

参照:TOYOTA

委託先の設定ミスによる情報漏洩は、外部パートナー管理の重要性を改めて示しています。

企業規模に関わらず、情報管理の責任は自社にあるという意識を持つことが不可欠です。

こころネットへの不正アクセスによって個人情報が漏洩した事例(2024年)

2024年1月、こころネットへのアクセス障害が発生し、原因を調査したところパスワード改ざんや不明ファイルの生成など、第三者による不正アクセスが確認されました。

当初は外部攻撃が発見されたものの、個人情報が流出した可能性は低いとの発表でした。

しかしその後、個人情報漏洩の可能性が完全に払拭できないといった判断が下されています。

この事例で、同社や同社グループ企業の顧客情報が流出した恐れがあると発表しています。

同社は専門家の助言を受け、セキュリティ対策とインシデント対応力の強化に取り組み、再発防止を図っています。

外部からの不正アクセスは、どの企業にも起こり得るサイバーリスクのひとつです。

万が一の事態に備えて、早期発見と適切な初動対応が被害を最小限に抑える鍵となります。

LINEアカウント乗っ取りによる情報漏洩(2024年)

公式アカウントが不正アクセスされ、過去のやり取りが閲覧されたり不信なメッセージが送信されたりしたことにより、顧客情報が流出しました。

LINEヤフーは、不信なメールが届いた場合には決して開かないよう注意を促すとともに、2段階認証などのセキュリティ対策を行うよう呼びかけました。

また、複数のアカウントを保持している場合は被害を最小限にするためにアカウントそれぞれにパスワードを設定するなどの対策が必要といえます。

参照:LINEヤフー

SNSの乗っ取りは、企業と顧客の信頼関係を一瞬で損なう深刻なリスクです。

2段階認証の導入やアカウントごとの厳格な管理が、被害の拡大を防ぐ基本対策となります。

積水ハウスの会員制サイト情報漏洩した事例(2024年)

2024年、積水ハウスの会員制サイト「積水ハウス Net オーナーズクラブ」の旧ページのセキュリティ設定の不備から顧客情報が漏洩した事例がありました。

同年5月に旧ページへのアクセスが急激に増加しており、調査したところサイバー攻撃を受けたことが分かりました。

顧客のメールアドレスやログイン時のパスワードが漏洩し、個人情報保護委員会への報告を行っています。

この事例は、使用していないWebページの管理を放置していたことがセキュリティ上の弱点となっていました。

参照:積水ハウス

企業の機密情報や顧客情報を漏洩させないためにも、使用していないページやシステムを削除するなどの対応が必要といえます。

マクドナルドのメール配信システムの設定ミスによる個人情報漏洩の事例(2025年)

2025年マクドナルドは公式アプリを登録した顧客に対し、ほかの顧客のメールアドレスも記載した上でメールを送信し、顧客情報を漏洩した事例が発生しました。

本来は個別メールにて送信すべきところを複数の顧客のアドレスを入力し、まとめて送信してしまったことが原因としています。

この事例で合計8,989件のメールアドレスが影響を受けており、送信されたメールの削除依頼を行いました。

メール配信システムの見直しや配信時の確認作業を徹底し、再発防止に努めるとしています。

参照:マクドナルド

今回の事例は、技術的なミスというよりも確認不足によるヒューマンエラーが原因です。

メール配信時は「BCC設定」や送信前チェック体制の徹底が、企業の信頼を守る鍵となります。

関連記事

・Googleの検索候補削除方法とは?仕組みと消す方法を解説!

・代表者U様の逆SEO対策成功事例:ネガティブ検索結果からの脱却!

・ネット風評被害の影響と対策!業界別の誹謗中傷と事例紹介

SNSの情報漏洩による企業へのリスク

SNSの情報漏洩は、企業にとって大きなリスクを引き起こします。

セキュリティ対策や従業員のSNS投稿への意識の改革などに注力しなければ、企業の信用や業務に大きなダメージをもたらします。

ここでは、SNSを通じた情報漏洩が企業にもたらす主なリスクについて詳しく見ていきましょう。

顧客との信頼を失う

企業のSNS情報漏洩が発生すると、顧客との信頼を失ってしまいます。

情報漏洩が起きると、自分の個人情報が適切に管理されていないと感じてしまうためです。

企業のSNSによる情報漏洩が起き、ニュースなどで大々的に報道されれば、企業への信頼は薄れてしまうでしょう。

そうなれば信頼の喪失につながり、サービス離れを引き起こす恐れも出てきます。

個人情報に対する意識は年々高まっていることから、情報漏洩によって失ってしまった信頼を回復することは安易ではないといえるでしょう。

1度でも情報漏洩の事例が発生すれば、「自分の情報を雑に扱う企業」として認識してしまい、顧客離れや取引停止といった事態も招くことになってしまいます。

SNSの炎上が激化

企業のSNS情報漏洩は、SNSの炎上を激化させてしまいます。

現代はSNSの普及がめざましく、ネガティブな情報が出るとすぐにユーザーが反応し、瞬く間に拡散する傾向にあります。

報道番組等でネガティブな情報を得た場合、X(旧Twitter)やTikTokといったSNSにすぐ拡散され、多くの人の目に触れて炎上してしまうでしょう。

総務省の調べによると、炎上のきっかけとなるSNSの約4割はXともいわれています。

そのため、従業員などによるSNSへの社内告発などは注意していかなければなりません。

各SNSで情報を見た人がそれぞれ物議をかもしだすことで、より情報は拡散し、激化する可能性があります。

ネガティブな情報が拡散されれば、それに対応する時間や費用もかかるため、企業にとっては大きな損失になるといえるでしょう。

企業はネガティブな情報のもととならないよう、情報漏洩には気を付けていく必要があります。

デマや誹謗中傷が広がる

SNSの情報漏洩によって、デマや誹謗中傷が広がる可能性もあります。

SNSで情報漏洩した事実が拡散された場合、事実以上に誇張した話がネット上で拡散され、デマが広がる可能性があるからです。

たとえば、企業が一部の顧客データを流出したという事実に対し、全顧客の情報を流出したと事実以上に誇張した話が広まってしまいます。

企業のSNSから企業や個人の機密情報が流出した場合、その情報をもとに批判や憶測が広まり、結果的に誹謗中傷に繋がる恐れもあります。

一例として、従業員が企業のSNSで「有名人の〇〇さんが会社に来た!」などと発信することで有名人に対する誹謗中傷が殺到する恐れもあるのです。

このように情報漏洩をきっかけに憶測や誤解に発展し、デマの拡散や誹謗中傷といった問題に発展する恐れがあります。

情報漏洩を防ぐためには情報管理の徹底やSNSリスクマネジメントの導入も重要です。

万が一情報漏洩が起きてしまった場合はデマ拡散を抑制するための対策を講じることも必要といえます。

ネット上で風評被害が蔓延する

企業SNSの情報漏洩がもたらす企業へのリスクは、発生時だけにとどまりません。

SNSで情報漏洩が発生した場合、ネット上で風評被害が蔓延するといったリスクもあります。

情報漏洩が発生することで、検索エンジンで「〇〇企業 情報漏洩」といったネガティブワードで検索する人が増えるためです。

大勢の人がネガティブワードで検索すると、検索上位にネガティブな記事が表示されるようになります。

その結果、企業へのイメージが悪くなり、信頼失墜や取引停止、業績悪化に繋がる恐れがあるでしょう。

情報漏洩が発生すると時期を過ぎても検索エンジンのサジェスト機能によりネガティブな記事が上位に表示にされてしまいます。

関連記事

・Googleの検索候補削除方法とは?仕組みと消す方法を解説!

・代表者U様の逆SEO対策成功事例:ネガティブ検索結果からの脱却!

・ネット風評被害の影響と対策!業界別の誹謗中傷と事例紹介

SNSの情報漏洩で個人情報流出した場合の罰則

SNSの情報漏洩で個人情報を流出した場合、企業にはどのような罰則があるのでしょうか。

情報漏洩で個人情報を流出した場合、以下のような罰則がとられます。

| 罰則 | 詳細 |

|---|---|

| 損害賠償責任 | 被害者に対して賠償義務あり。 1人あたりの金額は少額でも、漏洩件数に比例して総額が増加。 |

| 行政処分 | 報告徴収、立ち入り検査、勧告・命令など。 命令違反時は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」、違反内容は公表される可能性あり。 |

| 刑事罰(罰金) | 個人情報保護法違反で以下の罰則: ・命令違反:個人は懲役1年以下or罰金100万円以下/法人は1億円以下 ・不正利用:個人は懲役1年以下or罰金50万円以下/法人は1億円以下 ・報告義務違反:50万円以下の罰金 |

刑事罰は法改正により以前よりも罰則が強化されていることから個人情報の取り扱いを重視する傾向にあるといえるでしょう。

SNSの情報漏洩を企業が未然に防ぐ対策

SNSの情報漏洩は企業に多大なダメージを及ぼし、信用を揺るがすリスクへと発展することも珍しくありません。

従業員やセキュリティ対策の甘さから、情報漏洩が発生するといった事例は多くの企業が経験していることです。

ここからは、企業が情報漏洩を未然に防ぐ対策について詳しく解説します。

風評被害対策の事前準備はこちらの記事でも詳しく解説しています。

ガイドラインの策定

企業がSNSの情報漏洩を未然に防ぐにはガイドラインの策定が欠かせません。

SNS利用に関するガイドラインを策定することで、全従業員に知識を周知させられます。

以下にガイドラインに策定すべき内容をまとめました。

| 策定すべき内容 | |

| 基本方針や原則(情報発信の方向性について) | 第三者の権利保護 |

| SNSアカウントの管理方法 | 顧客や取引先情報の保護 |

| SNS投稿で許容される内容 | SNS投稿の際の禁止事項 |

| SNS投稿の際の流れ(承認を得る手順など) | SNSでのユーザーとのやり取りの注意点 |

| 緊急時の対応(情報漏洩発生時の対応方法) | |

ガイドラインには各項目について具体的に記載し、全従業員が周知できるようにしましょう。

ガイドライン策定後は、定期的な研修を行うなどして情報漏洩への意識を高めていくことも大切です。

企業SNSアカウントは1人で管理させない

SNSからの情報漏洩を未然に防ぐためには、企業SNSアカウントの管理を1人で行わせないことも大事です。

企業アカウントを1人で管理させてしまうと、公私混同のリスクが高まります。

投稿前は複数人で投稿内容をチェックし、ガイドラインに沿った投稿内容をなっているかをしっかりチェックしましょう。

多角的に投稿内容をチェックすることで、1人では気付かなかった点に気付くこともできます。

企業SNSは投稿前に社内チェックをする

SNSによる情報漏洩を未然に防ぐためには、企業SNSで投稿する前に社内チェックを徹底することが大切です。

ガイドラインに基づいたチェックリストを事前に作成し、投稿前にチェックしましょう。

特に重要な内容の投稿をする際は、各部署による確認プロセスを通過することが望ましいといえます。

各部署による横断的なチェックによるリスク管理は多角的視点でチェックできるため、情報漏洩や不適切な投稿、炎上を抑制できます。

社内チェックをするときはチェック時間を十分確保することも重要です。

十分な時間が確保できるよう、スケジュールを組み、落ちついた状況で確認しましょう。

写真や動画は情報漏洩リスクが高いので避ける

SNSの情報漏洩を未然に防ぐには、写真や動画の投稿を避けることも重要です。

写真や動画は意図せず企業の機密情報や顧客情報、従業員の個人情報が映り込んでしまう危険性があります。

たとえば、社内の様子を撮影した際に鏡やガラスに反射して未発表のキャンペーン内容や従業員の社員証が映り込んでしまう恐れもあります。

写真や動画は投稿者の意図しないところで映り込んでいることが多く、投稿前にチェックしてみて以外と気が付かないこともあるのです。

ひとたび画像や動画が投稿されれば、それをみたユーザーがスクリーンショットをし、ネット上で拡散させる恐れもあるため、避けた方が望ましいでしょう。

動画や画像は拡散目的でスクリーンショットを撮っている人もいます。被害を防ぐためにも写真や動画は避けた方が安心といえます。

従業員の個人SNSの利用教育も必要

SNSの情報漏洩を企業が未然に防ぐためには、従業員の個人SNSの利用教育も必要といえます。

従業員の個人SNSから企業の機密情報や顧客情報が漏洩する可能性も高いからです。

利用教育で理解を促すべき点は以下のとおりです。

- 適切なSNSの活用方法

- SNSの影響力やリスク

- 不適切な投稿が引き起こす危険性

企業で研修を行う場合は実際にあったトラブルや裁判事例を一緒に確認することでより理解が深まります。

また従業員のSNS利用教育は不適切なSNS投稿による情報漏洩や炎上を防ぎ、将来的に起こるリスクの抑制にも繋がります。

SNSで情報漏洩してしまった場合の対処

SNSで情報漏洩してしまったときは、適切な対処方法を行うことで必要以上の拡散を防ぐことも可能です。

そのため、事前に適切な対処方法を確認しておく必要があります。

ここからは各状況に合わせた退所方法を詳しく解説します。

外部への公式発表と謝罪

SNSで情報漏洩してしまった場合は、外部への公式発表と謝罪が必要です。

情報漏洩が発生したときに迅速に対応することで、信頼を早期に取り戻せます。

まず、企業内で情報漏洩の状況や範囲を確認し、公式アカウントやWeb等で公式発表・謝罪を行います。

公式発表をする場合は、以下の内容を発表することが重要です。

- 情報漏洩の原因や範囲(現地点で分かっている状況について)

- 情報漏洩の被害に遭った方への相談先の提示

- 具体的な再発防止策

情報漏洩の原因や範囲など、すべての情報を把握できていなくても現地点で分かっていることを公表します。

また、被害に遭った方への相談先を提示することで、被害者への不安やストレスの軽減、二次災害の防止や企業の信頼回復に繋がります。

具体的な再発防止策を提示することで、再発防止に積極的に取り組んでいる・透明性が高いといった認識を持ってもらえる可能性が高くなるでしょう。

炎上後の風評被害を抑える

SNSで情報漏洩してしまった場合は、炎上後の風評被害を抑えることも重要です。

情報漏洩が炎上の引き金になり、炎上が風評被害に繋がると企業の評判が大きく損なわれるリスクがあるでしょう。

炎上後は、風評被害を抑えるための対策が必要です。

主な風評被害対策は以下のとおりです。

| 風評被害対策 | 詳細 |

|---|---|

| 逆SEO対策 | 検索エンジンの結果から特定のネガティブな情報を押し下げ、目立たなくできる。 |

| 継続的なモニタリング | 製品名やブランド名を定期的に検索し、関連するKWの変化を把握する。 |

| 顧客とのコミュニケーション | 顧客と積極的にコミュニケーションをとり、改善点に対し対策を講じる。 |

| ブランドイメージ向上に向けた施策 | SNS等を活用し、ブランドのポジティブなイメージを向上させる。 |

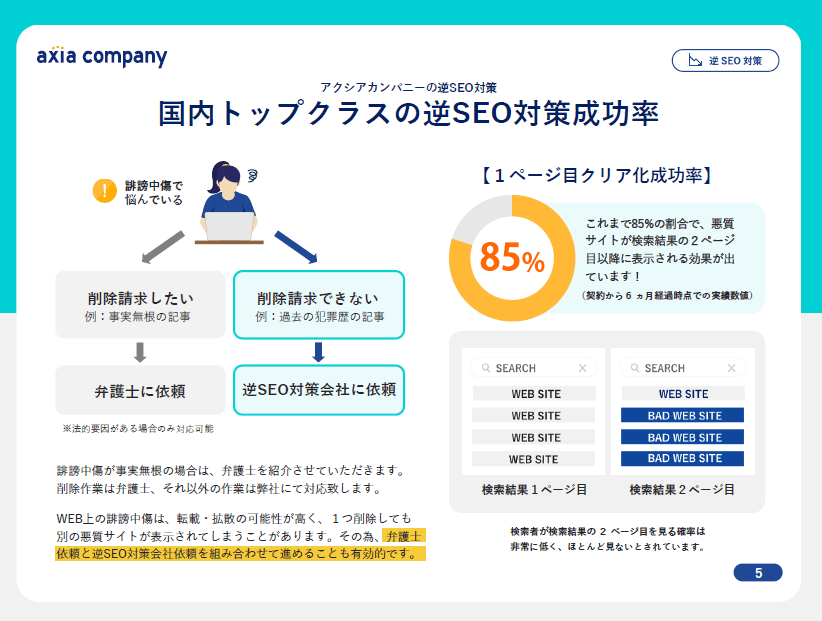

特に逆SEO対策はサジェクト汚染対策に効果的な方法です。

逆SEO対策を依頼するときは、過去の成功事例があり、逆SEOに特化したチームがある業者を選ぶのが望ましいでしょう。

また、何をどう対策するのかを具体的に説明してくれるという点も重要です。

「契約したときだけ」というわけではなく、定期的にサポートしてくれるサポート体制が整っているかも大事なポイントといえます。

株式会社アクシアは独自のノウハウと高い調査能力により、検索結果の1ページ目のクリア化成功率は85%という高い実績を誇っています。

また、日々の順位チェックや記事の更新など定期的なサポートも充実しています。

SNSの情報漏洩の事例と対策まとめ

SNSは企業にとって欠かせないツールですが、情報漏洩が起これば信頼低下や業績悪化を招くリスクがあります。

投稿は一度拡散されると取り消しが難しいため、ガイドラインの整備や社員教育などの事前対策が重要です。

万が一漏洩が発生した場合も、早期対応や逆SEOなど風評被害を抑える措置を講じることで、被害を最小限に抑えることができます。

#SNS 情報漏洩

逆SEO対策

逆SEO対策 サジェスト対策

サジェスト対策 SEO対策

SEO対策 MEO対策

MEO対策 ホームページ制作

ホームページ制作