はてなブログは、使いやすさとカスタマイズ性の高さで多くのブロガーに支持されていますが、実は誹謗中傷や炎上のリスクの高いサイトです。

特に匿名性が高いインターネットの環境下では、一度広まったネガティブな情報は取り返しがつきません。

この記事では、はてなブログで発生する可能性のある風評被害や炎上の危険性を解説し、万が一そのような事態に陥った際の対処法、アカウントの削除や設定の見直し方法を解説します。

風評被害や炎上のメカニズムを理解して、安心・安全なブログ運営を目指しましょう。

関連記事

・noteは危ない?悪質な悪口記事の危険性と風評対策を解説

・Yahoo!ニュースの風評被害と対策、記事やコメントの削除方法も解説

・JPナンバーの風評被害対策!誹謗中傷や悪質な口コミを削除しよう!

コンテンツ目次

はてなブログとは?

はてなブログは株式会社はてなが提供するブログサービスで、使い勝手が良く、高いカスタマイズ性を持っています。

SEO対策が施されているため、Googleなどの検索エンジンで記事が上位に表示されやすい点で人気です。

ブログを始めたばかりでもブログの投稿がより多くの人に見つけられる機会が増え、訪問者数の増加につながるメリットを持っています。

また、スマートフォンアプリを利用すれば、外出先からでもブログの投稿や編集が可能で、写真や動画のアップロードも簡単です。

しかし、はてなブログの使い勝手の良さや手軽さ、SEOに強いメリットは、情報が拡散しやすく、ネガティブな内容でも広がりやすいとも考えられます。

そのため、ブログを安全に運用するには、はてなブログのガイドラインを遵守し、投稿内容に対する責任を持つことが必要です。

ネガティブな記事が検索エンジンの上位に表示されると、その情報はより広く拡散されやすくなります。これにより、本来のメリットがすぐにデメリットに転じる危険性があります。

はてなブログのコミュニティガイドライン概要

はてなブログのコミュニティガイドラインは、企業や個人を攻撃するような記事に遭遇した際に重要な役割を果たします。

ガイドラインには具体的なルールが示されており、誹謗中傷や不適切なコンテンツが投稿された場合の対処法が明確です。

はてなブログ基本的なガイドライン

はてなブログの基本的なガイドラインは、はてなコミュニティガイドラインとはてな利用規約に記されています。

| ガイドラインのカテゴリ | 具体的な規則内容 |

| 著作権法の遵守 | 著作権を侵害するコンテンツの投稿は禁止。権利者からの申し立てに従って対応 |

| プライバシーの尊重 | 攻撃的意図や興味本位でのプライバシー侵害は禁止 |

| 児童の搾取の禁止 | 児童ポルノや児童人身売買など、児童搾取関連のコンテンツの投稿は固く禁じる |

| 危険および有害なコンテンツの禁止 | 自殺、科学的根拠のない医療情報など、危険なコンテンツの投稿は禁止 |

| 性的なコンテンツの制限 | ポルノ・売春・風俗営業関連の投稿は原則禁止 |

| 不快なコンテンツの配慮 | 単に不快という意見のみでの削除は行わないが、表示制限やゾーニング対応を検討 |

| 差別的なコンテンツの禁止 | 人種・民族・信条・性別などに基づく差別的表現は禁止 |

| 名誉毀損/信用毀損/侮辱の禁止 | 批判的な表現は名誉毀損などに該当しないよう注意が必要 |

| 嫌がらせ/つきまとい行為の禁止 | 執拗な主張やつきまとい行為は禁止 |

| 利用規約・ガイドライン違反行為/スパム行為の禁止 | 利用規約やガイドラインに違反する行為、スパム行為は禁止。 |

| はてなからの指示に従わない行為の禁止 | はてなからの警告に従わない場合、利用停止などの措置を取る。 |

はてなブログのガイドラインの理解・遵守は、誹謗中傷や炎上を予防し、問題発生時の対応がスムーズになります。安全で信頼性の高いブログ運営を支える重要な基盤となるので、ぜひ確認してみてください。

はてなブログユーザー間の対話ルール

はてなブログでは、ユーザー間の対話も大切なコミュニケーションの一部とされています。

しかし、コメントやフォーラムでのコミュニケーションがトラブルに転嫁するケースもゼロではありません。そこで、トラブル回避のために以下のような機能が利用可能です。

ミュート機能:他のユーザーの投稿を見えなくし、不快な体験を回避できます。

ブロック機能:特定のユーザーからのコメントやメッセージを受け取らないようにできるので、安全なコミュニケーション空間を確保できます。

通報機能:ハラスメントや誹謗中傷などの違反行為をはてなブログの運営者に通報でき、迅速な対応が期待できます。

上記の機能を活用すれば、ユーザーは安全かつ快適なブログ活動が可能になります。さらに、すべてのユーザーに対して安心できる環境作りの促進が期待できます。

はてなブログでの健全なコミュニケーションを支えるミュート・ブロック・通報機能は、不可欠です。これらの機能を上手く活用し、安全なブログ環境を維持しましょう。

はてなブログで誹謗中傷を受けた記事の削除方法

誹謗中傷を受けた場合、その内容が事実無根であるにもかかわらず、利用社の名誉や評判に害を及ぼす可能性があるため迅速な対応が必要です。

ここでは、はてなブログで不適切な記事を削除するために取れる具体的な手順を解説します。

関連記事

・noteは危ない?悪質な悪口記事の危険性と風評対策を解説

・Yahoo!ニュースの風評被害と対策、記事やコメントの削除方法も解説

・JPナンバーの風評被害対策!誹謗中傷や悪質な口コミを削除しよう!

はてなブログ運営側に自分で記事の削除を依頼する

はてなブログで不適切な内容や誹謗中傷を含む記事に遭遇した場合、運営チームに直接削除の依頼が可能です。

ここでは、削除依頼を開始する方法・必要とされる情報・提出すべき文書の詳細について解説します。

削除依頼のプロセス

はてなブログでは、ユーザーが運営チームに直接コンタクトを取り、不適切な内容や誹謗中傷を含む記事の削除依頼が可能です。

削除依頼をする際は、はてなの「お問い合わせフォーム」を通じて申請を行います。

申請には、具体的な記事のURL・記事の内容、なぜコミュニティガイドラインに違反するのか、またはどのようにしてユーザーの権利を侵害しているのかといった詳細な説明が含まれます。

必要な情報と文書

削除依頼には、連絡可能な住所・氏名・連絡先が必要です。

また、著作権侵害が関連する場合は、申立人が著作権者またはその代理人であるとの証明をする資料も必要です。

これは、権利侵害の申し立てが正当であると、はてなブログ運営側に示すためです。

はてなブログ側の対応と注意点

はてなブログは提出された内容を基に、プロバイダー責任制限法および自社のガイドラインに従って情報の削除や公開停止などの適切な対応を行います。

しかし、提出された削除依頼が必ずしも承認されるわけではないため、その点には注意が必要です。適切な手続きと十分な証拠の提供が、削除が承認されるための鍵となります。

はてなブログで不適切な投稿に対する削除依頼は、適切な手続きを経て行われます。ただし、すべての削除依頼が承認されるわけではないので注意が必要です。

はてなブログ記事の削除を弁護士に依頼する

法的なアプローチが必要な場合、弁護士に相談して記事の削除を依頼する方法もあります。

弁護士は誹謗中傷の具体的な事例を法的に評価し、必要な法的手続きを通じて記事の削除を要請します。場合によっては損害賠償請求も可能です。

ここでは、弁護士に依頼するメリットと注意点を解説します。

弁護士に依頼するメリット

弁護士は法律や判例に精通しており、誹謗中傷を含むさまざまなケースに対応する法的アドバイスの提供が期待できます。

また、はてなブログの運営会社との交渉や、必要に応じて法的措置を取るための訴訟手続きの代行などが可能です。

記事の削除や損害賠償請求には適切な証拠収集と保全が重要になるため、弁護士による専門的な管理が必要だと考えられます。

弁護士に依頼する注意点

弁護士に依頼すると、相談料・着手金・成功報酬などの費用が発生します。そのため、依頼前には費用の見積もりを確認し、予算内で対応可能かの判断が求められます。

また、法的手続きは予想以上に時間がかかる場合があります。迅速な解決を望む場合でも、プロセスには忍耐が必要なうえに、必ずしも希望する結果が得られるわけではありません。

結果には不確実性が伴うため、事前にリスクを理解しておく必要があります。

法的な問題に直面した場合、弁護士への相談は有効な選択肢です。ただし、法的支援を求める前には、しっかりと費用と時間の見積もりを行い、期待する結果について弁護士と詳細に話し合いましょう。

はてなブログ記事の削除を風評被害対策専門会社に依頼する

インターネット上での風評被害は、個人や企業の評判に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

このような問題に迅速かつ効果的に対処するためには、風評被害対策専門会社の専門知識が必要です。

風評被害対策専門会社は、単に不適切なコンテンツを削除するだけでなく、総合的なオンライン評判管理と回復戦略を提供し、長期的な被害の予防と対策が期待できます。

サービス概要

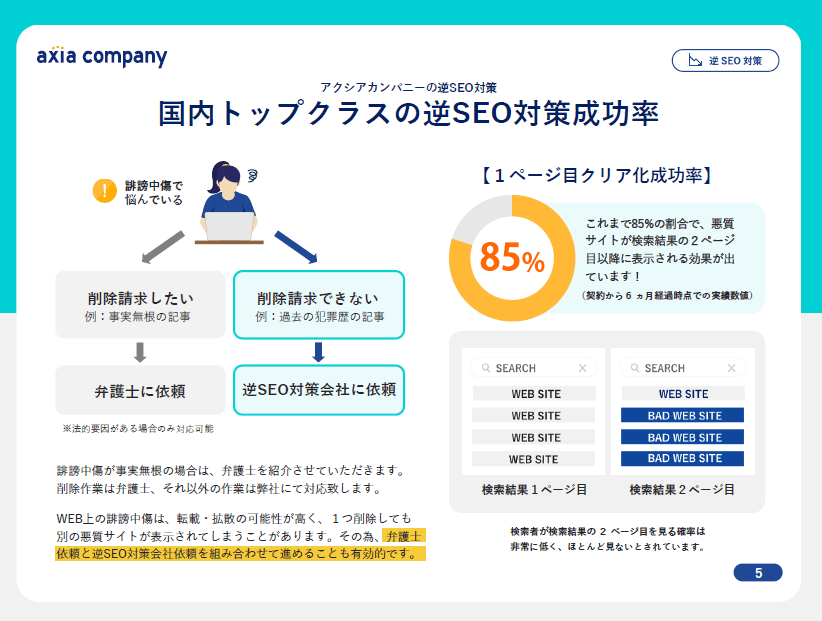

誹謗中傷を含む内容が検索結果に現れないよう逆SEO対策を行い、ポジティブな情報を前面に出してネガティブな情報の影響を軽減します。

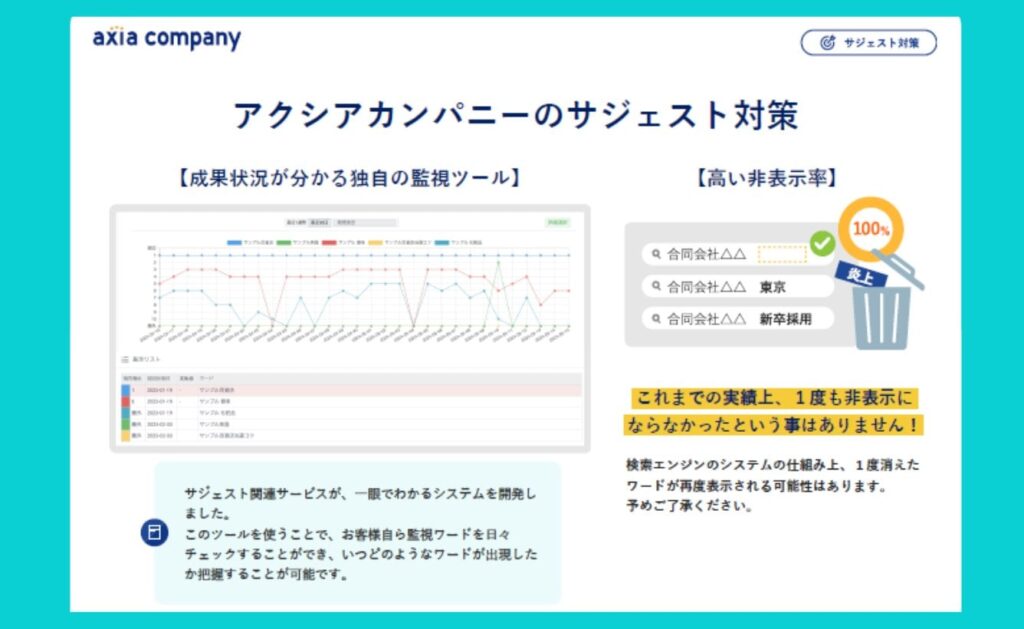

また、検索エンジンのサジェスト機能でネガティブなキーワードが提示されないような対策を得意とするのも特徴です。

モニタリングと戦略

風評被害対策会社は、インターネット上での誹謗中傷や不適切な情報の監視を行い、問題が発生する前に対処を行うサービスを提供します。

このモニタリングにより、新たな被害が拡大するのを防ぎます。

削除と法的サポート

風評被害対策会社は法的措置が必要な場合に備え、弁護士と連携して法的アドバイスや支援を提供します。

また、風評被害に関する一般的な相談や、今後の予防策についてのコンサルティングも可能です。

費用と選択の重要性

風評被害専門会社に依頼する際には、サービス内容や専門会社の規模によって費用が異なります。そのため、複数の会社に相談し、サービスと費用の比較が重要です。

また、専門会社に依頼してもすべての風評被害が解消されるわけではないため、実績や評判を基に信頼できる会社を慎重に選ぶべきです。

インターネット上の風評被害は、その影響が即座に及ぶため、専門の対策会社による迅速な対応が効果的です。

ただし、風評被害対策の成功は、豊富な実績とノウハウに依存しますので、信頼できる会社の選定が重要です。

はてなブログの誹謗中傷や炎上に関する問題点

はてなブログは手軽に始められる一方で、匿名性が高く、他ユーザーとの関わりが生じやすい設計になっているため、誹謗中傷や炎上につながるリスクも抱えています。

以下に、はてなブログにおける誹謗中傷・炎上の主な要因をまとめました。

| 問題点 | 内容 |

|---|---|

| 匿名性の高さ | ユーザー登録時に実名や本人確認が不要なため、無責任な書き込みが行われやすい |

| 言及・コメント機能 | 他人のブログを簡単に引用・批判できる仕組みがあり、トラブルの火種になりやすい |

| 通報・削除依頼の対応の遅さ | 誹謗中傷の削除依頼や不具合報告に対して、運営の対応が遅れがちで被害が拡大するおそれがある |

| アクセスのしやすさ | 無料で開設・投稿できるため、誰でも手軽に発信できる環境が整っている |

はてなブログは発信のしやすさに加え、独自のカルチャーやコミュニティ性が強いため、読者や他のブロガーとの相互作用が生まれやすい環境です。

その結果、投稿内容への反応が思わぬ形で広がったり、意図しない誤解や対立を生むケースもあります。

センシティブなテーマや個人に関する投稿は、予期せぬ批判や誹謗中傷を招くリスクが高まるため、より慎重な配慮が求められます。

はてなブログでの誹謗中傷、炎上対策と予防策

はてなブログは手軽に情報発信できる一方で、コメント機能や言及システムなどにより、他者との関わりが生まれやすい特徴があります。

そのため、誹謗中傷や炎上といったトラブルに巻き込まれるリスクもゼロではありません。

ここでは、事前にできる対策や予防策として、設定の見直しや投稿内容への配慮など、実践的なポイントを解説します。

コメント欄や言及機能の設定を見直す

誹謗中傷や炎上リスクを減らすには、コメント欄や言及機能の設定を見直す必要があります。

誰でも自由に書き込める状態では、悪意のある投稿や批判的なコメントが表示され、被害の拡大につながるおそれがあります。

はてなブログでは、コメント欄を承認制に設定したり、非表示にしたりすることが可能です。

加えて、他者からの言及通知をオフにすれば、予期せぬ批判的なリンクやネガティブな引用を避けやすくなります。

実際、このような機能を活用して、不快なコメントを未然に防いだり、精神的負担を軽減できたりといった声も少なくありません。

自分のブログ空間を安心して運営するためには、これらの機能を標準設定として見直す意識が重要です。

トラブルが起きてから慌てて対応するのではなく、日頃から予防的な管理意識が、安定したブログ運営の第一歩といえるでしょう。

問題ユーザーをブロックして被害を最小限にする

誹謗中傷や嫌がらせの被害を最小限に抑えるためには、問題のあるユーザーを早期にブロックすると効果的です。

特定のユーザーが継続して攻撃的なコメントや不快な言及を繰り返す場合、それを放置すれば精神的ストレスが蓄積し、ブログの運営自体が困難になる可能性があります。

はてなブログには、特定のユーザーをブロックする機能があり、この機能により相手からのアクセスやコメントを遮断できます。

実際に、粘着的なコメントを繰り返されたユーザーがブロック設定を行うと、被害が収束し安心して投稿を再開できたとの例もあります。

ブロック機能は、対立を煽るためのものではなく、自分の発信環境を守るための防御手段です。

センシティブなテーマは表現に配慮する

誹謗中傷や炎上を防ぐためには、センシティブなテーマを扱う際の表現に十分な配慮が必要です。

特に、社会問題や価値観の分かれる話題では、読者の立場や考え方が異なることを前提にした、慎重な書き方が求められます。

たとえば、「絶対にこうすべき」「これが正解です」といった強い断定表現は、反対意見を持つ人にとっては威圧的に感じるかもしれません。

また、自分の考えが多数派であっても、少数派の意見や背景にある事情を理解を示す姿勢が大切です。

「私の考えでは〜」「人によって意見が分かれるかもしれませんが〜」といった表現を加えるだけでも、誤解や反感を和らげる効果が期待できます。

発信者としての誠実さと配慮が、信頼されるブログづくりにつながります。

多様な読者に配慮した表現の心がけが、長く安心して発信を続けるための大きな一歩です。

はてなブログでの誹謗中傷を受けた場合の個人への悪影響

はてなブログ上で誹謗中傷を受けると、単なる言葉のやりとりにとどまらず、被害者の心身や日常生活に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

ここでは、誹謗中傷によって個人が受ける具体的な悪影響を解説します。

精神的・心理的ストレスが生じる

誹謗中傷を受けると、多くの人が精神的・心理的なストレスを抱えるようになります。

否定的な言葉や攻撃的な表現が繰り返されることで、自尊心が削られ、不安や恐怖が慢性的に続くためです。

その結果、心が疲弊し、生活リズムの乱れや人と会うことへの抵抗感など、日常に影響が出るケースも少なくありません。

ひどい場合は、うつ病やパニック障害などの精神疾患に発展するリスクもあります。

ネット上の言葉であっても、現実の生活に深刻な影響を及ぼすため、誹謗中傷は決して軽く見てはいけません。

人との関わりを避けるようになる

誹謗中傷を受けた人は、他人との関わりを避ける傾向が強まります。

これは「また傷つけられるのでは」との警戒心が強くなり、心を閉ざすようになってしまうからです。

ネット上で中傷を受けた場合、SNSの更新を控えたり、コメントへの返信をやめたりといった変化が見られます。

また、職場や学校で人と距離を置いたり、新たな関係づくりに消極的になったりするケースもあります。

このように、誹謗中傷は人とのつながりを断つきっかけとなる場合があり、社会的な孤立を招くリスクもあるため注意が必要です。

以下では、誹謗中傷によって生じやすい行動の変化の例をまとめました。

| 状況 | 起こりやすい反応例 |

|---|---|

| SNSでの中傷後 | 更新停止、コメント返信をやめる |

| 新しい人間関係 | 積極的に関わることを避ける |

| 職場や学校 | 人との距離を置く、無口になる |

| 自分自身への向き合い方 | 「自分が悪い」と自己否定し、自己開示を避ける |

誹謗中傷で人との関わりを避けるのは自然な反応です。無理に戻ろうとせず、信頼できる人との少しのやりとりから始めてみましょう。

個人の評判と信用が失われる

ネット上で誹謗中傷を受けた場合、個人の評判や信用が損なわれるリスクがあります。

その理由は、検索エンジンに残るネガティブな情報が、第三者の印象に大きく影響するためです。

悪意のある投稿が半永久的に残ってしまうと、たとえ事実でなくても「何か問題のある人なのでは」と誤解を招きかねません。

特に仕事や取引、就職・転職の場面では、ネットで名前を検索される機会が増加するでしょう。

以下に、信用喪失による具体的な影響例をまとめました。

| 状況 | 起こりうる影響 |

|---|---|

| 仕事・取引関係 | 不信感を持たれ、ビジネスチャンスを失う可能性 |

| 就職・転職活動 | 企業の名前検索でネガティブ情報が出て選考に不利 |

| 家族や知人との関係 | 誤解や気まずさが生まれ、人間関係に支障をきたす |

このように、ネット上の誹謗中傷は現実社会の信用を損なう原因となるため、軽視できない深刻な問題です。

一度広まった情報は簡単には消えないため、誹謗中傷による信用の損失は思わぬ場面で影響を及ぼすことがあります。

はてなブログでの誹謗中傷を受けた場合の団体・企業への悪影響

はてなブログ上での誹謗中傷は、個人だけでなく企業や団体にも深刻な影響を及ぼす可能性があります。

たとえ根拠のない書き込みであっても、インターネット上で広まることで信頼の低下や組織運営への支障を招きかねません。

ここでは、団体・企業が受ける具体的な悪影響を解説します。

顧客や取引先、株主からの信頼が低下する

誹謗中傷を受けた企業や団体は、ステークホルダーからの信頼が大きく低下する可能性があります。

理由としては、ネット上に一度悪印象が広まると、顧客や取引先、株主が安全・安心な相手でないとの印象を持ちやすくなるためです。

例えば、信頼低下が原因で以下のような影響が生じることも考えられます。

| ステークホルダー | 想定される影響 |

|---|---|

| 顧客 | 売り上げの減少(購入抑制や離脱) |

| 取引先 | 契約解除や新規提携の見送り |

| 株主 | 株価の下落や売却圧力の高まり |

このような状況は、ブランドイメージの毀損だけでなく、経営の根幹にかかわる重大な問題です。

このようなリスクの実態を調査・把握した上で、ステークホルダー別の早急な対応が求められます。

ネット上の誹謗中傷は、単なる言葉の問題にとどまらず、企業の継続性に直結する深刻な経営課題として扱うべきです。

採用への悪影響が生じる

誹謗中傷を受けた企業は、採用活動においても大きな悪影響を受ける可能性があります。

企業の評判が悪化すると、転職希望者や就職活動中の学生から「ブラック企業なのではないか」と警戒され、応募を避けられる傾向が強まります。

インターネット上の口コミやSNSでネガティブな情報が拡散されている場合、企業の公式発信よりも噂を重視する応募者が少なくありません。

そのため、実態とは異なる内容であっても、企業イメージが損なわれると採用数の減少につながるリスクがあります。

また、応募が減るだけでなく、優秀な人材ほど企業リスクに敏感なため、競争力のある人材の確保が難しくなる可能性もあります。

このように、誹謗中傷は採用活動にも深く影響し、将来的な人材確保や組織の成長にまで支障をきたす恐れがあるのです。

従業員の士気が低下し離職リスクが高まる

企業に対する誹謗中傷がインターネット上で拡散されると、従業員の士気が低下し、離職リスクが高まる可能性があります。

その背景には、社外からの否定的な評価や攻撃が社内でも共有されるため、社員の間でストレスを生み出す一因となっているのです。

特に、自社の評判が傷ついている状態では「このまま働き続けて大丈夫だろうか」「家族や友人にどう思われるか」といった不安を抱える社員が増え、モチベーションの維持が難しくなります。

業務に対する意欲やチームへの信頼感の低下で、組織全体のパフォーマンスにも悪影響が及びます。

また、精神的な負担が継続すれば、従業員がメンタル不調をきたしたり、転職や退職を選ぶケースも出てくるでしょう。

誹謗中傷は社外だけでなく、内部にも深刻なダメージを与える問題であることを忘れてはいけません。

ネガティブ情報が検索エンジンやSNSに残り続ける

企業や団体が誹謗中傷を受けた場合、その内容がネット上に残り続けるのは深刻な問題です。

はてなブログなどに投稿された記事は、Googleなどの検索エンジンにインデックスされ、長期間にわたり検索結果に表示され続ける傾向があります。

さらに、ブログ記事がX(旧Twitter)や掲示板、まとめサイトなどで拡散・転載されると、本人や企業のコントロールが効かない形で情報が広がります。

「社名+パワハラ」「企業名+ブラック」といったネガティブワードが検索候補や上位結果に表示されると、初めて企業を知った第三者にも悪い印象を与えかねません。

このように、ネット上に拡散された誹謗中傷は、一度公開されると削除や抑制が難しく、企業イメージの毀損や採用・取引への悪影響が長期化するリスクがあります。

そのため、早期に風評被害対策を講じ、検索結果やSNS上での露出をコントロールする施策が重要です。

加害者になった場合のはてなブログアカウント削除方法

インターネット上での行動は、時に他者に大きな影響を与える場合があります。

不適切な内容を発信してしまったら、責任を取る方法の一つとして該当アカウントの削除も視野に入れなければなりません。

ここでは、はてなブログでアカウントを削除する手順・必要性・削除後のユーザーが取るべき対応を解説します。

はてなブログのアカウント削除手順

はてなブログのアカウント削除は、一度行うと元に戻すことができない重要な手続きです。

そのため、削除を決断する前にすべてのデータと影響を慎重に考慮することが必要です。以下がアカウント削除の手順です。

アクセス:はてなにログインした状態で、はてなヘルプの「はてなを退会したい」というページにアクセスします。

手続きの実行:表示される画面の指示に従って、退会手続きを進めます。

退会後は、使用していたはてなIDやブログURLを再利用することはできません。また、退会によりほとんどのサービスで利用していたデータは削除されますが、これらのデータは完全には復旧ができません。

有料記事については、退会してもcodocに非公開状態で残りますので、完全に削除する場合はcodocの管理画面から操作が必要です。

さらに、メインアカウントを削除する前には、すべてのサブアカウントを削除する必要があります。

はてなブログのアカウント削除の必要性

はてなブログのアカウントを削除する理由は多岐にわたりますが、加害者としての行動が原因の場合、社会的な信用回復と個人のリスク管理が主な動機です。

アカウントを削除すれば不適切な内容の拡散を防ぎ、さらなる被害を未然に防げるかもしれません。

また、個人としての再出発を図るための一歩として、アカウントの削除が有効な場合もあります。

ユーザーによるはてなブログアカウント削除後の対応

アカウントを削除した後、ユーザーは次のような対応が必要です。

- 関連情報のクリア: アカウント削除と並行して、公開されていた内容が他のサイトに引用されていないかを確認し、可能な限り情報の削除を依頼します。

- 事実関係の説明: 被害者や関係者への適切な説明を行い、必要に応じて謝罪を提出します。

- 自己反省と教訓の共有: 自らの過ちを反省し、類似の事態を防ぐための教訓を他者との共有が重要です。

インターネットは迅速に情報が拡散する場であり、一度発信した内容が消えることはありません。

そのため、アカウント削除後も継続的な対応が求められることを理解し、責任ある行動を取り続ける必要があります。

また、アカウント削除はあくまで一つの手段であり、状況によっては他の対応策の方が適切な場合もあります。風評被害対策の専門会社に相談するなど、状況に応じて適切な判断が重要です。

一度インターネット上に掲載された文章や画像の完全削除は難しいと考えなければなりません。適切な対策と責任あるコンテンツ管理を心掛けましょう。

はてなブログでの誹謗中傷で訴えられた場合の悪影響

はてなブログで誹謗中傷を投稿すると、場合によっては法的責任を問われることがあります。

「インターネット上の発言だから大丈夫」と思っていても、名誉毀損や侮辱行為として訴訟に発展するケースは少なくありません。

ここでは、訴えられた際に起こりうる主な悪影響について解説します。

民事訴訟で損害賠償を請求される

はてなブログでの発信が名誉毀損やプライバシー侵害と判断された場合、民事訴訟によって損害賠償を請求される可能性があるため注意が必要です。

民法第709条(不法行為に基づく損害賠償)および第710条(精神的損害に対する慰謝料)により、加害者は被害者に対して金銭的な補償を求められます。

慰謝料の金額はケースにより異なりますが、過去の判例では数十万円から数百万円が相場です。

発信内容に悪質性があるとみなされた場合、賠償額が高額になる可能性もあります。

ただし、書き手の意図や社会的背景によって事情が考慮される場合もあるため、すべてが一律ではありません。

インターネット上の投稿であっても、相手の権利を侵害したとされれば、現実社会と同じように責任を問われるわけです。

発信する際には、多様な立場の人々が読む前提で、慎重に言葉を選ぶ必要があります。

刑事罰(罰金・懲役)に問われる

書いた内容が事実であっても、それが相手の社会的評価を低下させるような内容であれば、刑事事件として名誉毀損罪の対象となる場合があります。

刑法第230条では、名誉毀損罪について「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する」と定められています。

これは、事実かどうかに関係なく、社会的信用を傷つける行為があったかどうかが判断基準となる点が特徴です。

ネット上の発言も刑法の対象となる以上、発信者には法的責任が生じる可能性があることを忘れてはなりません。

軽い気持ちで投稿した内容が、後に刑事罰に発展するリスクがあるため、表現には慎重さが求められます。

匿名でもIP開示で身元が特定される

インターネット上では匿名で発信していても、誹謗中傷が法的問題に発展した場合、身元が特定される可能性があるため注意が必要です。

発信者情報の開示請求により、IPアドレスやログイン記録が開示されると、契約しているプロバイダを通じて氏名・住所などの個人情報が特定されます。

その結果、加害者として、名前が裁判資料や報道記事に記載されてしまいます。

訴訟内容がSNSやまとめサイトなどで拡散されれば、Googleで名前を検索した際に「誹謗中傷で訴えられた人」として表示されるわけです。

このような情報が職場や学校に知られてしまうと、社会的な信用を失ったり、人間関係に悪影響が及ぶ可能性も否定できません。

ネットは匿名だから安全という考えは、もはや通用しない時代です。

発信の自由と責任は表裏一体であることを意識し、書く前に「これは誰かを傷つけないか」と立ち止まる慎重さが求められます。

匿名投稿でも責任を問われる時代だからこそ、正しい知識と冷静な判断を持った発信が大切です。

はてなブログでの誹謗中傷で訴えられた場合の対応

万が一、はてなブログでの投稿が原因で訴えられてしまった場合、感情的にならず、冷静かつ適切な対応が重要です。

焦って対応を誤ると、事態が悪化したり、解決が長引いたりする可能性も考えられます。

ここでは、訴状が届いたときの初動対応から専門家への相談、投稿の対処や風評被害への備えまで、具体的な対応方法を順を追って解説します。

まずは訴状・内容証明を冷静に確認する

はてなブログでの投稿をめぐって訴状や内容証明が届いた場合、まずは感情的にならず、冷静に書類を確認してみてください。

突然の通知に驚いたり焦ったりしてしまうのは当然ですが、対応を誤ると状況が悪化するおそれがあるため注意が必要です。

まずは、書類の差出人(個人・企業・弁護士など)と、何を主張し、何を求めているかの請求内容を丁寧に整理しましょう。

あわせて、提出期限や回答期限などの記載も忘れずに確認し、無視せず、期限内に対応する姿勢を持たなければなりません。

仮に「無視すればそのうち収まるだろう」と考えて対応を先延ばしにすると、損害賠償請求や法的措置が進行する可能性もあります。

訴状や内容証明は、単なる警告書ではなく、法的な意味を持つ重要な書類です。

不安な場合は専門家のサポートを受けつつ、まずは内容の正確な把握が、トラブルを最小限に抑える第一歩となります。

弁護士に相談して今後の対応を決める

誹謗中傷によって訴訟リスクが発生した場合、まず弁護士に相談し、専門的な視点から今後の対応方針を決める必要があります。

名誉毀損や侮辱など、どの法律に触れる可能性があるかを判断してもらえば、状況の深刻度を客観的に把握できます。

弁護士が関与すれば、示談交渉を視野に入れた謝罪文の作成や問題投稿の削除など、被害者との和解に向けた現実的な妥協点の提示が可能です。

仮に対応が遅れれば、訴訟が本格化し、金銭的・社会的な負担が大きくなるおそれがあります。

特に名誉毀損に該当するか否かは、発信の意図や表現内容、社会的背景なども含めた複雑な判断が必要です。

できるだけ早く法律のプロに相談し、感情的にならずに冷静かつ的確に行動しましょう。

一人で抱え込まず、適切な助言を受けることが、トラブル収束への近道です。

問題となった投稿をすぐに非公開または削除する

指摘を受けた投稿については、速やかに非公開または削除し、誠意ある姿勢を示す必要があります。

相手が傷ついたと感じている場合、迅速な対応がその後のやり取りを円滑に進めるきっかけになる場合もあるからです。

ただし、削除前には必ずスクリーンショットや投稿時のログなどを保存しておいてください。

これらは事実関係を確認するための重要な証拠となり、弁護士や専門家に相談する際にも役立ちます。

また、感情的な対立を避ける意味でも、早い段階での投稿非公開は有効な手段です。

対応を急ぐと同時に、記録を残す冷静さも忘れないようにして、トラブルの早期解決を目指しましょう。

専門業者に風評被害対策を依頼する

風評被害の拡大を防ぐには、専門業者に相談して検索結果やSNS上の総合的な情報管理が重要です。

たとえ誹謗中傷投稿を削除しても、検索エンジンに一度インデックスされた情報は、一定期間ネット上に残り続け、他人の目に触れ続けてしまいます。

加害者として名前やアカウントが拡散された場合、弁護士による削除申請や裁判対応だけでは風評の完全な収束が難しいケースも少なくありません。

このような状況では、検索結果の調整(逆SEO)やSNSの監視、情報の再拡散防止など、複数の手法を組み合わせた対応が必要です。

株式会社アクシアカンパニーでは、個人・法人問わず多様なケースに対応した風評被害対策を提供しており、初期相談から対策実行までスピーディかつ丁寧にサポートしてくれます。

早期にプロの支援を受けることで、社会的信用の回復を目指す第一歩が踏み出せるでしょう。

はてなブログの炎上の具体例

はてなブログでの炎上はしばしば見られます。ここでは、過去にはてなブログやSNSで炎上した事例を紹介します。

以下、ご紹介する事例に関して、

当社は、関係性もとい、ご紹介している事例におけるいかなる関与もしておりません。以下の内容について一切の責任を負いません。内容に関するご質問やご対応はできかねますので、あらかじめご了承ください。

炎上事例①

あるコンビニエンスストアのスタッフが不適切な内容の画像をオンラインに投稿し、それが原因で大規模な炎上事件が発生しました。

この事件は、その企業のブランドに対して否定的な影響をもたらし、企業側は速やかに公式な謝罪声明を発表しました。

さらに、声明の中で、該当従業員の行為が会社の基準に違反していることを明確にし、同様の問題の再発を防ぐための措置を導入すると表明しました。

炎上事例②

ある企業が公道で撮影したプロモーションビデオが、不適切な行為を含んでいるとして視聴者の間で大きな反発を招きました。

このビデオに対する批判が高まると、企業は動画を速やかに削除する判断を下しましたが、それでもなおオンラインでの議論は収束しませんでした。

炎上事例③

ママタレントがブログにアップした「いちごに練乳をかける写真」が予想外の反響を呼びました。

この写真が健康に悪いとの理由で、多くのフォロワーから批判される事態を引き起こしています。

「子どもへの悪影響」を理由に侮辱や誹謗中傷が続出し、公人としての影響力の大きさと、発信する情報の責任の重さを浮き彫りにしました。

炎上事例④

高校生が運営する漫画レビューブログで、特定のサッカー漫画に対する否定的な評価が掲載されました。

この記事が引き金となり、漫画の熱心なファンからの激しい反響が殺到。ブログは小さな炎上状態に陥りました。

ファンからの愛情深い反論がコメント欄で展開され、激しい賛否両論が飛び交ったために炎上へとつながった事例です。

これらの炎上事例は、はてなブログやSNSでの発信がどれほど大きな影響力を持つかを示しています。

炎上を避け、健全なディスカッションを促進するためにも、情報の発信には責任を持つのと同時に、ガイドラインの遵守と慎重な投稿が求められます。

はてなProとは

はてなProは、はてなブログのプレミアムサービスです。

高度なカスタマイズ機能や広告非表示オプションなど多くの便利な機能を備えており、プロフェッショナルなブログ作成をサポートするツールとして位置付けられています。

ここでは、はてなProの主なメリット・利用の注意点・解約方法を解説します。

はてなProのメリット

はてなProは、無料版に比べて多くのメリットがあり、より本格的にブログ運営に取り組みたいユーザーにおすすめです。

広告非表示・カスタマイズ機能・優先サポートなど、Proならではの機能が活用でき、多くの読者に質の高いブログによる情報提供が可能になると考えられます。

はてなPro利用の注意点

はてなProは月額料金制のサービスであり、サービスを継続する限り定期的な支払いが必要です。

さらに、はてなProで提供される高度なカスタマイズ機能を利用するにはHTMLやCSSなどの技術的な知識が必要であり、これらを理解していない場合は十分な利用価値を得られないかもしれません。

はてなProの解約法

はてなにログインする

はてなブログProの専用解約ページにアクセスします。

ページ下部にある「はてなブログProの解約手続き」をクリック

表示されるアンケートに回答し、「送信して進む」または「アンケートには答えず進む」を選択

「はてなブログProを解約」ボタンをクリックして、解約を完了

解約操作はWebブラウザからのみ可能であり、アプリを使用しての解約はできません。

解約手続きを完了しても、はてなProの機能は有効期限日まで引き続き利用可能です。

有効期限日を過ぎるとはてなブログProは自動的に解約され、それ以降はProの機能が使用できなくなります。

はてなProのセキュリティリスクとプライバシーの防御手段

アカウントのセキュリティを保つためには、定期的なパスワードの変更が必要です。

また、二段階認証の設定で、不正アクセスの防御が可能になります。個人情報の公開設定を見直し、不必要に情報が露出しないよう管理するのも大切です。

はてなProユーザーは、高度な機能を利用することが多いため、セキュリティとプライバシーの維持に特に注意を払う必要があります。

適切なプライバシー設定と定期的なセキュリティチェックを日常のルーティンに取り入れるのがおすすめです。

はてなブログのアカウント削除のまとめ

はてなブログは表現の自由を大切にするプラットフォームですが、その自由は他者への配慮と法令遵守が求められます。

ブログが炎上すると、読者の減少や信用の失墜だけでなく、場合によっては法的な問題に発展する可能性もゼロではありません。

アカウント削除は、問題がエスカレートするのを防ぐための一つの手段です。炎上時やその他のトラブル発生時には、はてなブログの利用規約に従い、迅速な対応が求められます。

これには、不適切なコンテンツの削除や、必要に応じてアカウント自体の削除が含まれます。

はてなブログでのアカウント削除は専用の解約ページから手続きができ、このプロセスはユーザーが自身のブログとプライバシーを適切に管理するための重要な機能です。

また、二段階認証などのセキュリティ機能を利用することで、アカウントの安全性を高めることも可能です。

はてなブログの利用は情報発信の自由を享受しつつもそのリスクを理解し、安全で健全なブログ活動を心掛けましょう

#はてなブログ #はてなブログ誹謗中傷 #はてなブログ風評被害

逆SEO対策

逆SEO対策 サジェスト対策

サジェスト対策 SEO対策

SEO対策 MEO対策

MEO対策 ホームページ制作

ホームページ制作

本記事は、はてなブログの利用時に起こり得る風評被害や炎上について詳しく解説します。安全なブログ運営のための対策も提供しています。