職場で起こるハラスメントの問題は、当事者間だけにとどまらず、企業全体にも大きな風評被害をもたらします。

SNSや口コミサイトの普及によって、「○○会社 パワハラ」のようなネガティブイメージが拡散されるスピードは早く、放置すれば「ブラック企業」の烙印を押される危険性があります。

特に採用活動や取引先との関係に悪影響が出ると、企業の成長にとって深刻なダメージとなるため、注意しなければいけません。

この記事では、ハラスメントの基本的な知識と種類を解説し、裁判になった具体的な事例を紹介していきます。

関連記事

・Googleの検索候補削除方法とは?仕組みと消す方法を解説!

・YouTubeが炎上したらどうなる?誹謗中傷、悪口コメントへの対策

・ネット風評被害の影響と対策!業界別の誹謗中傷と事例紹介

コンテンツ目次

ハラスメントとは?周囲を不快にさせる問題

ハラスメントとは、英語で「harassment」と書き、迷惑や嫌がらせといった意味があります。

日本においても、迷惑行為、いじめ、嫌がらせなどで、相手に不快感や不利益を与える行為としてハラスメントという言葉が使われています。

ハラスメントは、特に職場で起こりやすく、また気付かぬうちに加害者になるケースもあるため注意したいです。

ここでは、ハラスメントが抱える問題について解説していきます。

職場のパワハラやセクハラは多い(厚生労働省調べ)

ハラスメントは、職場という限られた空間の中で多発しています。

厚生労働省が、2023年に行った「職場のハラスメントに関する実態調査」によると、以下のような結果が出ています。

| パワハラ | セクハラ | |

|---|---|---|

| 過去3年でハラスメントの相談があった企業 | 64.2% | 39.5% |

| 相談の内、実際にハラスメントと判断した事例 | 73.0% | 80.9% |

※2023年12/1~12/29、全国の従業員30人以上の企業・団体を対象

上記データから分かるように、パワハラに関しては64.2%の企業が過去3年で相談を受けたことがあると回答しています。

またセクハラについても39.5%と、パワハラに続いて高い結果となりました。

加えて相談の中で、実際にハラスメントと判断された事例も7割以上あり、企業においてハラスメントが蔓延していることが伺えます。

ハラスメントは、従業員のパフォーマンスを下げ、会社としての生産性を落とす悪い要素です。

なにかしら対策を打たないと、企業の発展の妨げになります。

ちょっとしたことでハラスメント加害者になる現状

近年の日本では、何気ない言動がハラスメントと受け取られることも多いため、注意しなければいけません。

上司と部下の関係性の中で、互いの交流を深めるために言った冗談が、相手の受け取り方によってはハラスメントになります。

例えば「最近元気ないけどどうした?」という言葉は、一見、相手を気遣ってるように思いますが、言われた本人は「いつも通り頑張ってるのにもっと頑張れ」と言われているように捉える人もいます。

このように不快に感じるポイントは、人によって様々です。

また、「〇〇ハラ」という言葉の多様性も、ハラスメント加害者を増やす原因となっています。

血液型で人を差別するブラハラ(ブラッドハラスメント)や、ワクチンを接種していない人を軽蔑するワクハラ(ワクチンハラスメント)など、「〇〇ハラ」という言葉は、際限なく生まれています。

確かにこれらは、人を不快にさせる行為です。

ただし、なんでもかんでもハラスメントという言葉に置き換えるこの現代社会は、誰もがハラスメント加害者に認定される危険性を持っています。

職場のハラスメントは企業の風評被害になる

ハラスメントが発覚すると、その影響は当事者間だけの問題にとどまりません。

「○○会社でハラスメントがあった」という事実は、企業に対する風評被害を生むことになります。

コンプライアンス遵守が強く求められる日本において、職場のハラスメントは決してイメージの良いものではありません。

また、SNSを通じて不特定多数の人に拡散されると、企業の信用を大きく損ねる可能性があります。

一度、広く認知されてしまうと、そのネガティブなイメージを払拭することは難しいため、注意しなければいけません。

企業のハラスメント問題は、取引先との関係や人材獲得にも悪影響を及ぼす風評被害につながります。

ハラスメントの種類とその定義

一口にハラスメントと言っても、職場で問題となるハラスメントは多様化しています。

一般的には、職場の三大ハラスメントと呼ばれる、パワハラ、セクハラ、マタハラが有名ですが、社会の変化や時代背景に伴って新しいハラスメントも生まれています。

ここでは三大ハラスメントと、その他にも職場で起こりやすい新しいハラスメントについて解説します。

パワーハラスメント(パワハラ)

パワーハラスメントは、職務上の地位を利用して業務の範囲を超えて精神的・身体的に苦痛を与える行為を指します。

- 必要以上に怒鳴りつけて相手を萎縮させる

- 業務と関係のない雑用を押し付ける

- 職場内で無視をする

上司と部下という関係で起こりやすいため、職場で最も多いとされているのがこのパワハラです。

上司は部下に指示を出したり、技術やノウハウを教育したりしますが、その中でつい部下の気持ちを考えず無神経な行動に移ってしまいます。

パワハラは職場の雰囲気を悪化させ、従業員のメンタルを傷つける重大な問題です。

企業は、パワハラを防止する環境作りや社員教育が必要になります。

セクシャルハラスメント(セクハラ)

セクシャルハラスメントは、性的な言動や行動で相手に不快感や嫌悪感を与える行為です。

- 肩や腰にふれるなどのスキンシップ

- 「今日の服装はセクシーだね」(外見いじり)

- 断られたのにしつこく何度も飲みに誘う

セクハラには、身体的な接触のように明らかにアウトな行為から、冗談のような曖昧なものまであります。

そのため、こちら側に悪意がなくても、相手が不快に感じればそれがセクハラ認定されてしまうことはよくあることです。

またセクハラは、被害者側がなかなか問題を打ち明けにくいことも特徴です。

問題が深刻化してから発覚することもあり、その時にはすでに従業員が離職したり、訴訟に発展したりと手遅れになるケースもあります。

企業はセクハラが深刻化する前に、早期発見することが大切になります。

マタニティハラスメント(マタハラ)

マタニティハラスメントとは、妊娠・出産・育児に関連して、職場で不当な扱いを受けることを指します。

日本では、1985年に制定された男女雇用機会均等法において、労働者が性別によって差別されることを禁止しており、これがマタハラにも当てはまります。

- 育休や時短勤務に対して嫌味を言う

- 妊娠を理由に重要なプロジェクトから外される

- 産休後に居場所がないという圧力をかける

マタハラは、女性の社会進出を妨げる行為として社会問題となっています。

近年、少子化で人材確保が課題となっている企業にとっては、女性も重要な働き手です。

もし企業のマタハラが発覚してしまうと、女性の人材確保が難しくなる可能性もあります。

不機嫌ハラスメント(フキハラ)

不機嫌ハラスメントとは、不機嫌な態度を取って周囲に不快感や圧力を与える行為を指します。

- 舌打ちをする

- 頻繁にため息をする

- ドアを強く閉める

フキハラは本人が迷惑をかけているという認識がないケースも多く、対処が難しいハラスメントと言えます。

パワハラやセクハラのような攻撃性の高いハラスメントと比べると、問題は少なそうに見えますが、周囲に与える不快感は大きく、従業員のパフォーマンスを下げる問題行動です。

企業においては、フキハラを起こしている従業員の精神的ケアと、そもそも不満が生まれにくい環境を作ることが大切になります。

スメルハラスメント(スメハラ)

スメルハラスメントは、体臭、香水、たばこのような臭いにより、周囲に不快感を与える行為です。

- 夏場の汗を放置し、異臭を放つ

- 喫煙所から戻ってきて、毎回非喫煙者の横で残り香を感じさせる

- 毎日昼食にカレーを食べ、常に社内をカレー臭で蔓延させる

スメハラは、フキハラと同様に本人に罪の意識が薄く、指摘しにくいことが特徴です。

特に身体的臭いを指摘することは、それ自体が別のハラスメントと捉えられる可能性もあるため気を付けなければいけません。

また、臭いは感覚的によるものが大きく、Aさんは不快でもBさんは何も感じていないということも考えられます。

ただ、職場の人間とは長い付き合いとなるため、どこかで我慢できずに問題に発展するケースがあります。

香水やタバコのような臭いは、職場のルールである程度規制することが可能なため、企業ではスメハラ対策が重要になります。

カスタマーハラスメント(カスハラ)

カスタマーハラスメントは、顧客が企業の従業員に対して理不尽な要求や暴言を放ち、業務の範囲を超えるような迷惑行為を指します。

- 土下座を強要する

- 長時間のクレームで営業妨害をする

- SNSに晒すぞ!と脅す

日本はおもてなしの国として有名で「お客様は神様」とする考えが、今でも根強く残っています。

そのため特にサービス業において、顧客による過剰な要求に応じなければいけないケースが多発しています。

カスハラは、従業員が起こした社内だけの問題ではないという点で、今まで紹介してきたハラスメントとは少し種類が異なります。

ただカスハラを放置すれば、従業員のメンタル悪化やモチベーション低下につながる恐れがあります。

企業が、カスハラに適切な対処をしてくれないと従業員が気付くと、離職率が上がる危険性もあるでしょう。

モンスタークレーマーのような問題のある顧客に対して、どのような対処をする必要があるのか、マニュアル策定や従業員全体での教育が必要になります。

関連記事

・Googleの検索候補削除方法とは?仕組みと消す方法を解説!

・YouTubeが炎上したらどうなる?誹謗中傷、悪口コメントへの対策

・ネット風評被害の影響と対策!業界別の誹謗中傷と事例紹介

パワハラの裁判事例

パワハラは、職場でもっとも多いハラスメントです。

厚生労働省が、2023年に行った「職場のハラスメントに関する実態調査」においても、データとして多いことが証明されています。

そしてパワハラが行き過ぎて、訴訟問題に発展し裁判が行われた事例も少なくありません。

ここでは、厚生労働省の第18回労働政策審議会雇用環境・均等分科会で使われたパワーハラスメントに関連する主な裁判例の資料を元に、事例を紹介していきます。

パワハラの具体的内容、そしてどのような損害賠償があったかについても触れていきます。

病院内での度重なるいじめによるパワハラ事例

これは、先輩看護士が後輩に対して執拗ないじめを繰り返し、後輩が自殺したことに対して遺族が起こした裁判です。

| 事件の関係性 | 先輩看護士 → 後輩看護師 |

|---|---|

| 行なわれた主な行為 | 私的雑用の強要、冷かし、悪口、他人の前で恥辱・屈辱を与える、たたくなどの暴力 |

| 裁判の判決 | 遺族に対し、先輩看護士は1000万円、病院は500万円の損害賠償 |

先輩看護士は、私的雑用の強要、暴言、パワハラ、セクハラまがいの行為など、後輩に対して多数の人格侵害を繰り返し、長期間にわたり精神的苦痛を与えていました。

判決では、先輩看護士の不法行為責任を認定し、また病院に対しても安全配慮義務違反に基づく債務不履行責任が認められました。

ただし、いじめと自殺の因果関係については、先輩看護士には予見可能性があったとした一方で、病院には予見可能性がなかったとして、自殺による死亡損害までは負担させませんでした。

この判例は、職場内のいじめが深刻な人権侵害につながり得ること、そして組織にも安全配慮義務があることを強く示しています。

ホテル会社の上司による強要や暴言によるパワハラ事例

これは、ホテルの営業担当が上司からのパワハラに対して起こした裁判です。

| 事件の関係性 | ホテルの営業部次長 → ホテル営業担当 |

|---|---|

| 行なわれた主な行為 | 飲酒強要、無理な運転強要、暴言(メール、留守電) |

| 裁判の判決 | ホテルの運営会社と営業部部長が連帯で慰謝料150万円 |

上司は部下に対し、飲酒の強要、体調不良にもかかわらず運転の強要、さらには暴言のメールや留守電を繰り返し、精神的な苦痛を与えていました。

判決では、これらの行為が上司による不法行為として認められ、またホテルの運営会社も使用者責任を負うこととなりました。

ただ、パワハラによって急性肝障害、適応障害等の精神疾患になったことの因果関係は認められませんでした。

この事例は、上司の不適切な言動が法的責任を問われる重大な問題であることを示すと同時に、企業にも使用者責任が及ぶことを改めて認識させる判決です。

市役所内での暴行、暴言によるパワハラ事例

これは市役所職員が上司からのパワハラによって、自殺したことに対し遺族が起こした裁判です。

| 事件の関係性 | 先輩職員 → 後輩職員 |

|---|---|

| 行なわれた主な行為 | 暴力、暴言 |

| 裁判の判決 | 遺族の両親に対し、慰謝料と逸失利益など合計で1919万8000円の損害賠償 |

被害者となった職員は、事件の前からうつ病を患っていましたが、異動先にそのような既往歴が共有されていませんでした。

そして新しい環境で、以前から問題があったとされる先輩職員が教育係として付くこととなり、そこでパワハラが横行することとなりました。

脇腹への暴行といった身体的な攻撃から、威圧感を与える暴言を繰り返す精神的な攻撃が行われました。

判決では、被害者がパワハラを受けたことに対し、何の対処も行わなかった市役所の対応が争点となり、結果、安全配慮義務違反として認められました。

この判例はメンタルヘルスの既往がある職員に対する配慮不足と、組織内でのパワハラ放置が重大な法的責任を招くことを示しています。

関連記事

・Googleの検索候補削除方法とは?仕組みと消す方法を解説!

・YouTubeが炎上したらどうなる?誹謗中傷、悪口コメントへの対策

・ネット風評被害の影響と対策!業界別の誹謗中傷と事例紹介

病院内の隔離的処遇によるパワハラ事例

これは、大学病院に勤務する医師がパワハラにより隔離的な処遇を受けたとして行われた裁判です。

| 事件の関係性 | 教授 → 助手 |

|---|---|

| 行なわれた主な行為 | 10年以上臨床・教育・外部派遣といった業務を与えない |

| 裁判の判決 | 当該医師に対し、大学病院と教授が連帯で200万円の慰謝料 |

医師は教授選に上司に無断で立候補したことを契機に、臨床・教育・外部派遣といった業務の一切を外され、10年以上にわたって隔離的な処遇を受けていました。

この事件には、大学病院ならではの背景があります。

大学病院では、同じ医局から複数の立候補者が出ることは、医局内がまとまっていないことを意味し、好ましいものとはされておらず、これが教授によるパワハラのきっかけとなりました。

判決では、臨床・派遣業務からの長期排除は医師の職務上重大なことで、改善指導もなく職務機会を与えなかった点から不法行為に当たると認められました。

ただ、少なからず医師側にも協調性の欠如があり、それが処遇の一因ともされましたが、それでも差別的処遇の違法性は否定できないとされました。

この事例は、組織内の人事的圧力や不当な業務排除が長期に及ぶと、たとえ被害者側に一部落ち度があっても、不法行為として法的責任が問われることを示しています。

学校内による教師への不遇人事によるパワハラ事例

これは、中学校教師が不適切な人事処遇や研修命令によるパワハラで、自殺したことに対して遺族が起こした裁判です。

| 事件の関係性 | 学校、研修機関 → 教師 |

|---|---|

| 行なわれた主な行為 | 不適切な人事、不当な研修命令 |

| 裁判の判決 | 市と県は、遺族の両親に対して合わせて4366万7486円の損害賠償 |

当該教師は、事件の前から精神疾患を患っており、病気休暇を取っていました。

病気から復帰後、校長は教師が資格を持っていない国語教科を担当するよう命じました。

また、教師が望んでいない指導力向上特別研修を受けさせ、研修内容においても退職を促すような内容が見受けられ、精神疾患を悪化させました。

判決では、市や県が、教師が精神疾患を患っていることを認識していたにもかかわらず、健康状態の悪化を防止する安全配慮義務に違反したことが認められました。

この判決は、教育現場においても管理職や自治体が職員の健康状態に十分配慮しなければならないという、安全配慮義務の重みを改めて示すものです。

パワハラ加害者になってしまう危険な言葉

普段、何気なく職場で使っている言葉でも、立場や文脈の流れによっては、パワハラとして受け取られる可能性があります。

特に上司や先輩といった指導する立場にいる人は、その言動に注意が必要です。

以下に、パワハラと取られかねない危険な言葉の具体例を紹介します。

このような発言は、本人に悪気がなかったとしても、重大なパワハラ問題として不法行為として認められる可能性があります。

特にこれらの行動に繰り返しや常習性があると、罪が重くなる可能性が高いです。

たとえ冗談であっても、このような言葉を使うことでパワハラ認定される可能性があります。

職場では、上下関係においても敬意や配慮を持って接することが大切になります。

ハラスメントによる企業のリスクと風評被害

職場でハラスメントが起こると、企業に様々なリスクと風評被害が及びます。

企業イメージが損なわれて、SNSや口コミで悪い噂が広がると「ブラック企業」としての烙印を押される危険性もあります。

このようなネガティブイメージは、採用や経営にも悪影響を及ぼすため注意しなければいけません。

ここでは、企業にふりかかる悪影響について詳しく解説します。

企業ブランドの崩壊

ハラスメントによる問題が明るみになると、企業の社会的信用は失われます。

近年では、SNSやネットニュースによる拡散力が高く、たとえ社内だけで問題を収めていたとしても、ちょっとしたことから一気に不特定多数の人に共有化されます。

ハラスメントは倫理的にもよくない行為とされているため、長い年月を掛けて築き上げてきた企業ブランドが、一瞬で崩壊する危険性があります。

また「パワハラ」「セクハラ」といった言葉はイメージとして残りやすく「○○と言ったら過去にパワハラで問題があった会社」という認識を、多くの人に植え付けることになります。

一度、社会で共有化されたネガティブイメージをひっくり返すことは難しく、企業においてはハラスメントをまず起こさないことが重要になります。

採用難と人材流出

ハラスメントが原因で、「働きにくい職場」「社員を大事にしない会社」というイメージを持たれると、求人に対して応募者が減少してしまうかもしれません。

特に新卒者は、転職サイトの口コミやレビューで、会社の内情を確認してから応募を決めることが多く、ここに過去のハラスメント問題を書きこまれることで風評被害が悪化する可能性が高くなります。

ただでさえ日本は、少子化で人手不足が叫ばれている中、このような事態に陥ると企業としての成長が危ぶまれます。

また、これらは応募者だけでなく、現在働いている従業員のモチベーションダウンにもつながり、深刻化することで優秀な人材が流出する危険性もあります。

顧客や取引先との関係悪化

企業のハラスメント問題が表面化すると、その顧客や取引先はその企業と関わりを持つことにリスクを感じてしまいます。

結果、契約を切られたり、商品やサービスが売れなくなったりという風評被害につながります。

これは、取引先や顧客もコンプライアンスを重視しなければいけない立場のため、決して珍しいことではありません。

もし、大きな取引先に依存していた場合、その契約が切れると企業にとっては死活問題です。

一度失った信頼を取り戻すには時間がかかります。

まずは関係各所に向けて謝罪、事実確認の公表、再発防止策などを迅速に取りまとめて、関係を断ち切らないように誠心誠意努めることが重要です。

企業も責任を負う可能性

ハラスメントは、パワハラやセクハラを実際に行った個人だけの問題と思われがちですが、企業にも責任が及ぶ場合があります。

従業員を雇っている企業には使用者責任があり、ハラスメントを認識しているにもかかわらず何も対処しなければ、安全配慮義務に違反したとみなされる可能性があるため、注意が必要です。

実際に加害者と企業が連帯責任として、損害賠償を支払うことになった事例は、探せばいくらでも存在します。

一度でも訴訟が起こると「裁判で裁かれた企業」という、ネガティブなイメージが生まれることになります。

「従業員がやったことだからウチは関係がない」と思っていても、このような最悪の状況に追い込まれるリスクがあるため、企業としてもハラスメントが起こらない環境を用意することが重要です。

ハラスメントが加害者に与える影響

ハラスメントは、加害者自身にも深刻な悪影響を及ぼします。

社内での処分はもちろんのこと、SNSで悪い噂が広まってしまうことで、転職時に不利になったり、社会生活そのものが危ぶまれたりする恐れがあります。

ハラスメントは一度起こしてしまうと、取り返しが付かない大きなリスクを背負うことを認識しておきましょう。

SNSによる実名晒し

ハラスメントを受けた被害者が、加害者の実名や顔写真を晒すことで長期的な風評被害を受ける可能性があります。

例えばSNSに一度投稿された個人情報は、不特定多数に一気に共有されるため、その投稿が削除されたとしても完全に消去できません。

顔写真者や実名が割れると、そこから住所や家族など他の個人情報も詮索されて特定されてしまう危険性があります。

自分だけならまだしも、家族や友達にまで被害が及んでしまうと、手に負えなくなります。

ハラスメント行為はもちろん悪いことで、何かしらの社会的制裁を受けることは当然かもしれませんが、一方で社会復帰が完全に閉ざされてしまうのが日本のネット社会の現状です。

長期的な風評被害には、ネット専門の風評被害対策が必要になります。

減給や解雇

社内で問題行動がハラスメントとして認定されると、就業規則などに基づいて処分が下されます。

始末書を書いたり、減給になったりするケースもあれば、最悪の場合、解雇させられる可能性もあります。

企業においてもコンプライアンス遵守が強く求められる時代になっており、たとえ有能な人材であったとしても、コンプライアンス優先で一発で解雇になることも十分考えられます。

また仮に、解雇されなかったとしても、職場内でさまざまな噂やデマが広まって、本人が仕事をしにくくなり孤立してしまう危険性もあります。

転職時にマイナスイメージ

一度でも、ハラスメントの加害者として社内処分を受けたり、SNSで実名を晒されたりすると、転職時に不利を受ける可能性があります。

企業によっては、あらかじめ人物調査やSNSアカウントの検索を行って、その人が過去に問題行動をおこしていないかを確認します。

この調査でハラスメントが発覚してしまうと、最悪の場合、内定を取り消される可能性があるため注意しなければいけません。

また、ハラスメントで解雇されたことを履歴書に書かずに、入社して後から発覚してトラブルになることもあります。

法的責任を問われる

ハラスメントの内容によっては、民事や刑事責任を問われる可能性があります。

例えば、民事においては被害者側が損害賠償請求をすれば、数百万単位の支払いを命じられる可能性もあります。

また刑事においては、暴行罪や傷害罪によって逮捕されることも考えられます。

逮捕されて実名報道が行われると、ニュース記事として長く記録に残されるため注意が必要です。

ちょっとした冗談や指導の一環のつもりで取った行動が、法的に違法になることで、加害者本人にとって大きなリスクとなることを意識しなければいけません。

パワハラ加害者に科される刑罰

パワハラは、職場内での地位を利用して、業務上の範囲を超えて、他者に精神的・身体的な苦痛を与える行為です。

その苦痛を与える内容によっては、刑事責任が問われる可能性があります。

以下に、パワハラによって科される可能性のある罪と具体的なパワハラ内容をまとめました。

| 罪名 | 具体的なパワハラ行為 |

|---|---|

| 暴行罪(刑法208条) | 頭を殴ったり、机を蹴って威圧したりしてケガを負わせなかった場合 |

| 傷害罪(刑法204条) | 上記、暴行によりケガや精神的障害を負わせた |

| 強要罪(刑法223条) | 暴行や脅迫によって、土下座をさせたり辞表を書かせたりする |

| 名誉毀損罪(刑法230条) | 「こいつは無能だ!」と他の従業員のいる前で社会的評価を下げる |

| 侮辱罪(刑法231条) | 「お前はバカだ!」と侮辱する |

| 業務妨害罪(刑法234条) | 嫌がらせやいじめによって、業務の遂行を妨げる |

| 自殺教唆・幇助罪(刑法第202条) | 「お前は死んだほうがマシだ!」など、自殺の援助や自殺を勧めるような発言をする |

これらの行為は、被害者の申告や証拠によっては、加害者に刑事責任が問われることがあります。

パワハラ行為には「犯罪」に当たるものが多いことを、改めて認識する必要があります。

ハラスメントの風評被害から企業を守る対策

ハラスメントは、職場の問題であると同時に、企業のブランドイメージにも大きなダメージを与える原因です。

ハラスメント問題を放置すると、「ブラック企業」や「ハラスメント企業」としてのイメージが定着し、取引先や採用などにも悪影響を及ぼします。

企業は、なるべくこのようなネガティブイメージが植え付けられる前に、風評被害対策を行う必要があります。

ここでは、企業にできる具体的な風評被害対策の方法を解説します。

社内体制の刷新

ハラスメント問題を再発させないためにも、まず社内体制そのものを見直す必要があります。

就業規則や行動指針に明確なハラスメントの定義や罰則を盛り込むことで、一定の抑止力になります。

パワハラやセクハラにおいては、上司部下、男性女性という関係値の高さで問題が起こりやすくなっている可能性もあり、所属部門の構造の見直しも必要になる場合があります。

また、相談窓口を設置するというのも一つの方法です。

ハラスメントが発覚するのは、多くの場合、問題が大きくなってからです。

しかし企業としては、問題が大きくなってからでは遅く、なるべく未然に防止することが大切になります。

相談窓口やカウンセラーを設置して、従業員がいつでも気軽に相談できる場を提供しておけば、ハラスメント被害を最小限に抑えられる可能性が高まります。

「○○会社 パワハラ」のイメージ脱却

「○○会社 パワハラ」のように、まるでキャッチコピーのようにイメージが定着してしまうと、その風評被害は深刻なものとなります。

このようなネガティブイメージは、新卒応募者が激減したり新規顧客の獲得が難しくなったりと、企業の成長を著しく妨げる要因です。

また厄介なことに、Googleの検索フォームでは会社名を入力するだけで「○○会社 パワハラ」と候補が表示され、ネガティブイメージをさらに加速させる状態になっている場合があります。

このような状態を防ぐには、サジェスト汚染対策が必須です。

サジェストとはキーワード候補のことを指し、サジェスト汚染対策を行えば、ネガティブで表示したくないキーワードを別のキーワードに置き換えることが可能です。

サジェスト汚染対策は、Googleのアルゴリズムやサジェストの仕組みを熟知していなければ実行できません。

自分で勉強してできなくもないですが、業者に依頼するのが一般的です。

転職サイトの口コミ対策

転職サイトの多くは、現職・退職者による企業の口コミが投稿され、それを誰もが閲覧できます。

そして求職者は、この現場の生の声を、企業選びの参考資料として活用していることも事実です。

仮に「上司にセクハラされた」のような書き込みがあれば、女性の応募者は一気に減ってしまうでしょう。

またハラスメントが実際に行われていた事実だった場合、その口コミを削除することは難しいです。

ただ、口コミに対して企業が返信できるサイトもあります。

このようなサイトでは、返信機能を積極的に活用し「過去にそのようなことがあったが、現在は再発防止策を立て社員一丸となって問題に取り組んでいる」ということをアピールしましょう。

口コミは、企業が思っている以上に求職者にとって重要視されていることを認識する必要があります。

少しでも誤解を解くことができれば、応募者の減少を防ぐことができます。

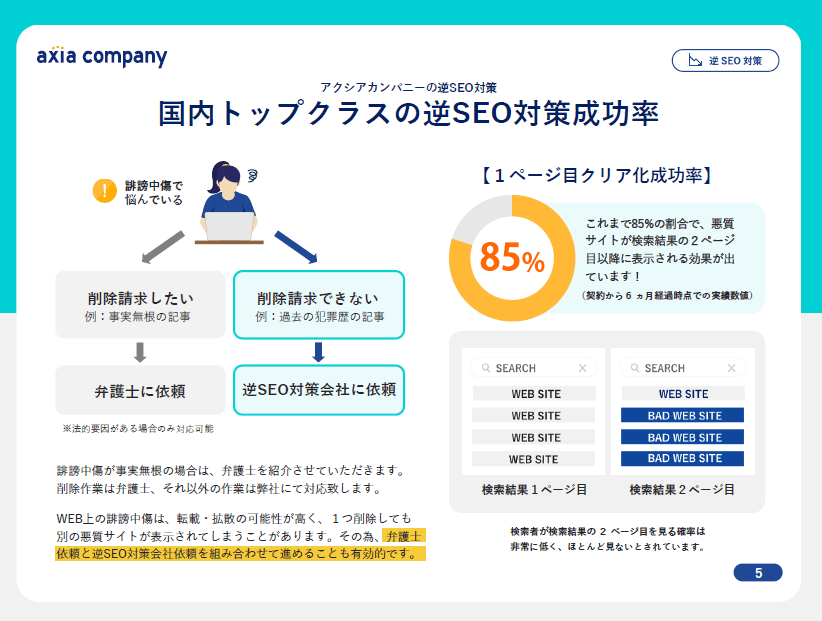

ネガティブサイトの露出を抑える

企業でハラスメント問題が起こると、Googleの検索結果にハラスメントについてのまとめ記事や匿名掲示板の投稿などが表示される場合があります。

例えば会社名で検索したときに、会社のHPの真下にハラスメントの問題の記事が表示されていたら、その企業に対してネガティブなイメージを持つ人が多くなります。

このような、企業のイメージを下げるネガティブサイトの露出を抑える方法に「逆SEO対策」というものがあります。

逆SEO対策では、企業にとってポジティブな記事を上位に表示させることで、ネガティブなサイトの表示を押し下げていきます。

具体的な方法としては、自社サイトのキーワードの最適化、被リンクの獲得、サテライトサイトからのポジティブな記事作成等です。

逆SEO対策は、1人でやることも可能ですが、時間や労力を考えるとあまり現実的ではありません。

専門業者なら、より高い精度でネガティブサイトの表示を押し下げてもらえるので、思い切って業者に依頼してしまうことも一つの手段です。

ハラスメントの現状と企業の風評被害対策

ハラスメントは現代社会において、個人だけの問題にとどまらず、企業の風評被害のリスクとして捉えられるようになりました。

ハラスメントが発覚すると、その問題はすぐに拡散されて、ネット上にネガティブなイメージとして定着する危険性があります。

企業へのネガティブなイメージを放置し続けると、採用難や取引先との関係の悪化を招くため、風評被害対策が重要です。

まずは、社内規定や構造改革を行ってハラスメントが起こりにくい職場作りを心がけて、再発防止に努めましょう。

その上で「○○会社 パワハラ」のような、ネガティブイメージを払拭するためのネットの風評被害対策を講じて、企業のブランドイメージを回復していく必要があります。

風評被害は放置していても収まることはないため、早めに動くことが大切になります。

#ハラスメント 風評被害

逆SEO対策

逆SEO対策 サジェスト対策

サジェスト対策 SEO対策

SEO対策 MEO対策

MEO対策 ホームページ制作

ホームページ制作

これらを踏まえて、ハラスメントによる風評被害の具体的な対策についても解説するので、参考にしてください。