あなたの運営するSNSやコミュニティが、突然の誹謗中傷や嫌がらせコメントに埋め尽くされたら……

考えただけでも気が重くなりませんか?

ネット上で「荒らし」と呼ばれる迷惑行為は、相手が見えない匿名性を背景に一気にエスカレートし、利用者の精神的な負担だけでなく、ビジネスやブランドの信用まで大きく損ないかねません。

しかし「何から対策を始めればいいのかわからない」「放置したらもっと被害が拡大しそうで不安」と感じる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、荒らしの定義・心理から具体的な対策、さらに法的リスクや被害への対処法までを徹底解説します。

トラブルに巻き込まれる前に正しい知識を身につけ、安全なオンライン環境を守りましょう。

関連記事

・風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・採用に直結!企業の口コミに人事担当ができる風評被害対策

コンテンツ目次

そもそも荒らしとは?

荒らしの意味とは、インターネット上で意図的に不快な言動を繰り返し、コミュニティを混乱させる行為を指します。

掲示板やSNS、コメント欄など、誰もが自由に書き込める場所を標的にして、誹謗中傷や挑発的なメッセージを投稿するのが特徴です。

多くの場合、相手の反応を見て楽しむ目的や攻撃意図が含まれており、コミュニティの秩序や利用者の精神に負担を与えます。

荒らし行為は一見すると単なるいたずらのようにも見えますが、継続的に行われると被害者のメンタル面に大きな悪影響を及ぼしかねません。

そのため、運営者やユーザーが協力し、荒らし対策を実行することが求められています。

荒らし行為の現状

近年では、SNSを中心に匿名で気軽に書き込める環境が整った結果、荒らし行為がますます増えているとの声が上がっています。

投稿者が長期間にわたり誹謗的なコメントを送り続け、被害者が精神的な苦痛を受けたケースがテレビや新聞などの多くのメディアで報じられました。

こうした事例はごく一部であり、実際には数多くのユーザーが日常的に荒らし被害に直面しています。

企業の公式アカウントでも荒らしコメントに悩まされる例が増え、ブランドイメージを維持するために早めの対策が必須となっています。

また、2014年に多摩大学情報社会学研究所が20代から60代の男女19,992人を対象とした「どれくらいの人が炎上によるネット世論を形成しているか」の調査によると、過去全期間では1.1%、直近1年に限ると約0.5%の人しか書き込みをしていなかったと発表しました。

そのため、「ネット世論」は世論とはいえず、大衆の一部が能動的に発言していることが明らかになりました。

荒らしが来やすいプラットフォーム

マインクラフト(マイクラ)や掲示板など、ユーザーが自由に発言できる環境ほど荒らしは集まりやすい傾向があります。

以下は代表的なプラットフォームと、その特徴を簡単にまとめた表です。

| プラットフォーム | 特徴 | 荒らしが来やすい理由 |

|---|---|---|

| マインクラフト | オンラインで協力プレイ | 他人のワールドに侵入して妨害しやすい |

| 掲示板(匿名系) | 匿名で投稿 | 自由度が高く、特定されにくい |

| SNS (X、Instagram等) | 拡散力が大きい | 誹謗中傷が拡散しやすく、注目を集めやすい |

上記のように、ゲームサーバーや匿名掲示板は特に注意が必要です。

人が集まる場所では、些細なトラブルから一気に炎上しやすくなります。

荒らしは犯罪になる?どんな罪状?

インターネット上の荒らし行為は、名誉毀損や侮辱に該当する場合があります。

過度に相手を誹謗中傷する書き込みは、刑事・民事の双方で問題になるリスクがあるため軽視できません。

主な荒らし行為の例と、どのような罪に問われる可能性があるかを以下の表にまとめました。

| 荒らし行為の例 | 該当する可能性のある罪状 | 刑罰の一例 |

|---|---|---|

| 誹謗中傷・悪口の投稿 | 名誉毀損罪 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

| 執拗な嫌がらせ・連続投稿 | ストーカー規制法違反 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |

| 個人情報の晒し (住所・電話番号など) | 名誉毀損・プライバシー権侵害 | 損害賠償請求の対象/刑事罰の可能性 |

| 脅迫・暴言 | 脅迫罪・侮辱罪 | 脅迫罪:2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |

| 掲示板等の業務妨害 | 威力業務妨害罪 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

違法と判断されるかどうかは投稿内容や状況次第ですが、繰り返し悪質な投稿を行うと逮捕事例も存在します。

加えて、特定の個人情報を晒したり、脅迫めいた文章を投稿するとさらに罪が重くなります。

ネット上でも実社会と同じく法的責任が求められることを理解し、不用意な発言や誹謗中傷を行わないことが大切です。

荒らしをする人の心理

荒らしを行う背景には、満たされない承認欲求や孤独感など、複数の要因が絡んでいる場合があります。

ここでは代表的な四つの心理に着目し、それぞれがどのような経緯で攻撃的な言動につながるのかを簡潔に整理します。

対策を考えるうえで、まずは行動の根底にある心理を把握しておくことが大切です。

関連記事

・何がしたい?アンチコメント・誹謗中傷をする人の心理と対処法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・ネットで誹謗中傷する人の心理・特徴・末路とは?理由を知って対処しよう!

荒らしの心理:劣等感や孤独感からくる攻撃的な行動

自分に自信が持てず、他人からの評価や社会とのつながりに乏しいと感じている人ほど、ネット上で攻撃的な言動に出る傾向があります。

現実の生活で孤独や疎外感を抱え、自己肯定感が極端に低くなると、他人を傷つけることで一時的な優越感や存在意義を得ようとする傾向にあります。

特にSNSや匿名掲示板など、身元が明かされない空間では、自制心が薄れ、感情のままに書き込んでしまうことが少なくありません。

実際に日常生活で不満や怒りを溜め込んでいた人物が、ネット上で荒らし行為を繰り返した結果、警察沙汰に発展したケースも報告されています。

このような行動は一度快感を得てしまうと習慣化しやすく、気づかぬうちにネット依存や他者攻撃が常態化してしまうリスクもあります。

結果として自分の社会的立場や人間関係をさらに悪化させる、負のスパイラルに陥ることになりかねません。

荒らしの心理:注目されたい・目立ちたいという承認欲求

ネット上での荒らし行為には、他者から注目されたいという強い承認欲求が背景にあることがあります。

リアルな生活の中で評価される機会が少ない人は、匿名の場で反応を得ることで、自分の存在価値を確認しようとします。

過激な発言や挑発的なコメントは、その手段のひとつです。

閲覧者の怒りや戸惑いといった感情を引き出し、それに対する返信や引用を「関心を持ってもらえた」と勘違いする傾向もあります。

実際には非難であっても、それが反応である限り、承認されたと感じてしまうのです。

このように間違った形で承認欲求が満たされると、本人はエスカレートしてより過激な投稿を繰り返すようになります。

結果的に荒らし行為が常習化し、周囲との関係をますます悪化させてしまうことにもつながります。

荒らしの心理:歪んだ正義感による攻撃性の増幅

自分こそが正しいと思い込み、批判の意図を正義の行いだと誤認する心理も荒らしの原因になります。

相手の状況や気持ちを考えず、追い詰めるような言葉を選ぶことが多く、口汚い表現にも抵抗を持ちにくいのが特徴です。

具体的には社会問題を語る際に、倫理観を盾に相手を「許せない」と激しい口調で叩き続ける場合があります。

自分の価値観を絶対視していると、相手の立場や背景を尊重しようとする意識が希薄になりがちです。

結果としてストレスのはけ口として利用されることもあり、建設的な議論ではなく感情的な言い争いが起こり、荒らし行為に発展します。

荒らしの心理:共感性の欠如と他者への影響の軽視

インターネットでは、相手の表情や声のトーンが見えないため発言がどれほど相手を傷つけるかを想像しにくくなります。

こうした非対面の環境では共感力が働きにくく、無自覚のまま他人を攻撃するケースが増えがちです。

「軽い冗談」「ただの冷やかし」といった意識で書き込まれた言葉でも、受け取る側には深いダメージを与えることがあります。

たとえば繰り返しのからかいや揶揄が、被害者の精神を蝕み、不登校や自殺リスクにまで発展する場合もあるでしょう。

本人に加害の意図がなかったとしても、他者の感情や状況に配慮しない言動は、重大な被害につながりかねません。

ネットでは顔が見えないからこそ、共感力と想像力を働かせ、書き込みの影響に慎重になるべきです。

荒らしの実例

近年、ネット上ではニュースサイトのコメント欄やオンラインゲーム、さらにはテレビ番組や匿名掲示板など、さまざまな場所で荒らし被害が確認されています。

特に匿名性が高い環境では誹謗中傷が加速しやすく、管理が不十分だと被害拡大を招きやすいのが現状です。

それぞれ詳しく解説するので、今後の表現や発信の参考にしてみてはいかがでしょうか。

関連記事

・風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・採用に直結!企業の口コミに人事担当ができる風評被害対策

以下、ご紹介する事例に関して、

当社は、関係性もとい、ご紹介している事例におけるいかなる関与もしておりません。以下の内容について一切の責任を負いません。内容に関するご質問やご対応はできかねますので、あらかじめご了承ください。

荒らしの実例:ヤフーニュースへの中傷コメント

2021年8月、大阪府高槻市の北岡隆浩市議がネット上で名誉を傷つけられたとして、コメント投稿者に対して名誉毀損の罪で告訴しました。

これを受けて、同市に住む30代の男性介護士が略式起訴され、茨木簡易裁判所は同年8月27日、罰金10万円の略式命令を言い渡しました。

問題となったのは、2018年10月にヤフーニュースのコメント欄へ投稿された中傷コメントです。

この男性は、「アイツの遊説場所に出くわしたら、幸運を呼ぶ痰壺(たんつぼ)みたいなのを買わされそうになった」などと、事実無根の内容を投稿し、北岡市議の社会的評価を著しく損なう発言をしたとされています。

参照:産経新聞

本件は、インターネット上での書き込みが名誉毀損にあたり、刑事責任が問われた事例を示しています。

SNSやコメント欄は匿名性があるからといって法的リスクが免除されるわけではありません。

事実でない内容を投稿すれば名誉毀損として処罰対象になり得ることを改めて認識することが重要です。

荒らしの実例:オンラインゲームでの嫌がらせ

2019年12月、人気ゲームアプリ『人狼ジャッジメント』のチャット機能で、大量のスタンプや卑わいな言葉を繰り返し投稿した高校生が、宮城県警により書類送検されました。

この高校生は、アカウントが凍結された後も虚偽の情報を使って新たにアカウントを作成し、荒らし行為を継続。

警察はこの行為について、偽計業務妨害罪および私電磁的記録不正作出・同供用罪の疑いがあると判断しました。

『人狼ジャッジメント』は、会話を通じて人狼役を見つけ出すゲームで、参加者同士のチャットが重要な役割を果たします。

高校生は「ゲームで勝てなかった腹いせ」で荒らし行為を行ったと供述しています。

こうした迷惑行為の対策として、運営会社は通報機能やアカウント停止などのペナルティ機能を導入する事例が増えています。

参照:週刊ポストセブン

本事例は、オンラインゲーム内での悪質行為が法的処分にまで及ぶ可能性を示しています。

運営・利用者双方が適切なルールとモラルを守る意識を持つことが重要です。

企業としても、通報体制の整備や利用者教育など、トラブルへの迅速な対処が求められるでしょう。

荒らしの実例:テレビ番組の炎上がネット上で飛び火

2021年1月に放送されたTBS系の番組『ジョブチューン コンビニジャッジ元日SP』がネット上で炎上しました。

発端となったのは、出演したシェフがファミリーマートの「直巻和風ツナマヨネーズおむすび」をすぐに口にせず、ファミマの担当者の懇願を受けてようやく一口食べたという場面です。

この様子が「失礼だ」と多くの視聴者の反感を買いました。

その後、SNSや掲示板では出演者や番組制作者に対する批判が相次ぎ、ネット上の炎上はさらに拡大。

Googleマップでは、シェフが料理長をするレストランへの低評価レビューが大量に投稿されるなど、番組とは直接関係のない現場へも被害が波及しました。

本事例は、テレビ番組などが炎上すると、SNSや口コミサイトを通じて無関係な場所や関係者にまで激しい批判が波及する恐れがあります。

番組製作側は早期の情報発信と誤解の解消に努め、被害拡大を防がなければなりません。

視聴者も感情的に反応せず、公平な情報収集を心掛けることが大切です。

荒らしの実例:新聞社の社員による匿名掲示板での差別投稿

2009年、朝日新聞社の編集局に所属する社員が、社内のパソコンから匿名掲示板「2ちゃんねる」に差別的な表現を含む不適切な書き込みを行っていたことが発覚しました 。

書き込み内容には、在日朝鮮人や被差別部落出身者、精神疾患を持つ人々に対する差別的表現が含まれており、掲示板の利用者から「マルチポスト荒らし」として報告されていました 。

IPアドレスの特定により、投稿元が朝日新聞社のネットワークであることが判明。

指摘を受けた同社は社内調査を実施し、実際に社員のひとりが勤務中に投稿を行っていた事実を認めました。

社員は「他の投稿者との応酬の中でエスカレートしてしまった」と事実を認め、同社は「厳正な処分を行う」と発表しました 。

また、社内のインターネット利用に関するルールの徹底を図るとしています。

参照:ITmedia NEWS

本事例では、従業員が匿名掲示板で差別的な書き込みを行ったことで企業全体の信用が大きく損なわれるリスクが表面化しています。

会社は社員の個人利用メディアに対しても厳しいルールを定め、ガイドラインを整備するなど再発防止策に取り組むことが重要です。

荒らしの実例:荒らしによる逆恨みが殺人事件に発展

2018年6月24日、福岡市中央区の起業支援施設で、IT講師であり著名なブロガーでもあった岡本顕一郎さん(ハンドルネーム:Hagex)が、セミナー終了後に刃物で刺され、死亡する事件が発生しました。

犯人は、インターネット上で「低能先生」と名乗っていた松本英光被告(当時42歳)で、事件後に自首しました。

松本被告は、匿名ブログサービス「はてなブログ」などで他者を中傷する投稿を繰り返しており、複数のユーザーからの通報によりアカウントが停止されていました。

これに対し、彼は「言論封殺」と受け取り、強い被害意識を抱いていたとされています。

被害者のHagexさんは、松本被告を直接名指しすることはなかったものの、ネット上の荒らし行為に対して批判的な立場を取っており、その活動が松本被告の逆恨みを招いたと考えられています。

参照:琉球新報

本事例は、ネット上の荒らし行為が深刻な現実被害につながる危険性を示しています。

過激な言動の自制や迅速な通報など、利用者それぞれが健全なコミュニティを維持する意識を高めることが重要です。

関連記事

・風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・採用に直結!企業の口コミに人事担当ができる風評被害対策

荒らしが及ぼす影響

ネット上の荒らしは、個人のメンタル面に限らず企業やブランドの評判にまで深刻な影響を及ぼします。

企業イメージが下がると売上や評価に影響し、取り戻すために多大なコストと時間を要することにもなりかねません。

ここでは三つの代表的な影響を取り上げ、被害がどのように拡大するかを簡潔にまとめます。

荒らしが及ぼす影響:精神的ストレスが生じる

攻撃的な発言が続くと、自尊心や安心感が大きく損なわれ、日常生活にも支障を来す恐れがあります。

書き込みを目にするたびに不安や自己否定感が高まり、深刻な疲弊を招くことが懸念されます。

具体的には「死ね」「消えろ」といった暴言や、人格を否定するような言葉は心に深く傷を残します。

このようなストレスが蓄積すると、睡眠障害や食欲不振、うつ症状につながる恐れがあります。

日常生活や人間関係にも悪影響を及ぼし、仕事や学業への集中力を失うことも少なくありません。

過度のストレスは注意力や集中力を奪い、仕事や学業にもマイナスに働きます。

気分の落ち込みが続くと自己評価も下がり、さらなる負の連鎖に陥るリスクが高まります。

荒らしが及ぼす影響:企業やブランドの信頼が低下する

企業の公式アカウントやブランドが荒らしの対象になると、SNSやレビューサイト、検索結果などに誹謗中傷やネガティブなコメントが広がり、企業イメージの大幅な悪化につながる恐れがあります。

特に初めてそのブランドに接する人にとって、ネット上の評判は重要な判断材料です。

悪質な書き込みが放置されていると、「対応しない企業」「問題がある会社」といった印象を持たれ、商品やサービスへの信頼性も損なわれかねません。

一度拡散された悪評は、削除や訂正が難しく、風評被害の影響は長期化しやすい傾向があります。

ブランドの価値は、単なる商品力やサービス力だけでなく、ユーザーからの「信頼」によって成り立っています。

荒らしによる悪影響を軽視せず、早期に適切な対策を講じることが、ブランドの健全な維持と成長には欠かせません。

荒らしが及ぼす影響:顧客離れが進み新規顧客獲得も困難になる

ネット上に否定的な書き込みが増えると、既存顧客は不安を感じて離れていきます。

今後利用を検討する人も、マイナスイメージを抱いたままではサービスや商品を選びにくくなります。

信頼回復のために多大な労力と費用がかかるケースも多いでしょう。

特に利用者は荒れたコミュニケーション空間を敬遠するため、既存ユーザーの減少に加え、新たに利用を検討する人も遠ざかる傾向があります。

この悪循環が続くと、売上や市場競争力にも深刻な影響を及ぼします。

早めに対策することで被害を最小限に抑え、顧客との良好な関係を維持できるでしょう。

荒らしへの対策

インターネット上での荒らし発言や迷惑行為が話題になることが増えている今、無用な対立や誤解を招かないように配慮した行動がこれまで以上に求められています。

こちらでは、荒らし対策する際に気をつけたい以下のポイントを解説します。

それぞれ詳しく解説するので、荒らし対策に興味がある方は参考にしてください。

関連記事

・風評被害対策は事前準備が大切!受ける影響や事例とともに効果的方法を解説

・Mさんの逆SEO対策成功事例:ネガティブサイト対策で未来を切り拓く

・採用に直結!企業の口コミに人事担当ができる風評被害対策

荒らし対策:無視する

挑発に乗らず反応を控えると、攻撃の勢いが弱まることがあります。

反論を重ねるほど相手は燃え上がり、争いが長引くリスクが高いでしょう。

荒らしの目的は反応を引き出すことです。返答や反論をすることで相手の狙い通りになり、さらに攻撃を煽る恐れがあります。

特に短絡的な挑発や中傷には、応じずにスルーするのが最初の一手になるでしょう。

しかし、粘着質で執拗なタイプの荒らしには、無視だけでは効果が限られることもあります。

状況を見極めながら、次の手段を検討することが大切です。

議論ではなく挑発が目的だと感じたら、一歩引いて事態の悪化を防ぎましょう。

このような問題を防ぐため、無視する時には以下の点に注意することが大切です。

- 証拠はこまめに確保する

- 粘着質な荒らしには切り替え策を用意する

- 冷静さを保ちコミュニティルールを再確認する

わずかな表現のミスが思わぬ炎上を招くこともあるため、発信する言葉の影響を意識しながら丁寧な配慮を重ねる姿勢が重要です。

荒らし対策:プラットフォームの機能を活用する

多くのSNSや掲示板には、ブロックや通報などの機能があります。

これらを積極的に活用すると相手の投稿を見えなくしたり、利用者からも通報してもらたり、違反行為を発見したりすることが可能です。

たとえば、コメント欄の承認制やキーワードフィルタを設定すれば、コメント制限ができ被害を大きく減らせます。

また発見しにくいユーザー同士の違反行為も見つけることができます。

運営会社が実施できる対策の例は以下のとおりです。

| 対策の例 | |

| 違反行為の周知 | コメント入力規制 (入力NGワード設定) |

| コメント欄の承認制 | ブロックや通報 |

| キーワードフィルタ | 違反行為の発見システム |

定期的に設定を見直して、新たな荒らし手法に対応できるようにしましょう。

荒らし対策:悪質な場合は法的手段を検討する

度重なる誹謗中傷や脅迫は、法に触れる可能性が高まります。

警察や弁護士に相談し、必要に応じて発信者情報の開示請求や損害賠償請求を進めることも有効です。

特に名誉毀損や侮辱罪に該当する投稿には、躊躇せず専門家の力を借りるべきでしょう。

法的対応を考える場合、書き込みのスクリーンショットや投稿日時などの証拠を確保することが重要です。

適切な情報収集を行い、迅速に行動を起こすことで被害拡大を防げます。

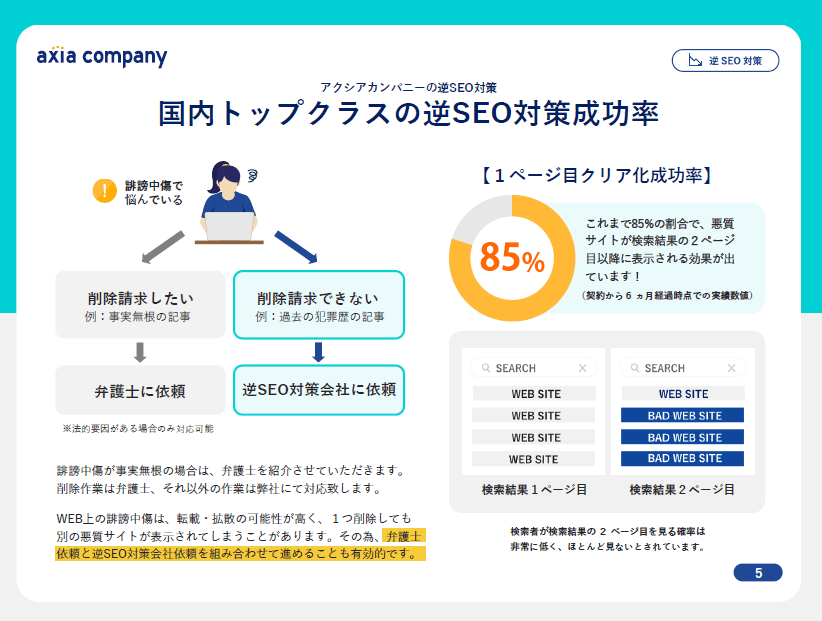

荒らし対策:専門業者に風評被害対策を依頼する

ネット上での荒らし行為によって企業や個人が深刻な被害を受けている場合、自力での対応が難しいケースもあります。

そうしたときには、風評被害対策に特化した専門業者へ依頼するという選択肢も検討しましょう。

たとえば、株式会社アクシアカンパニーは、ネガティブな情報を含むページの検索順位を押し下げる「逆SEO対策」に強みを持っています。

同社のサポートを活用することで検索結果の印象を整え、風評リスクの軽減やブランドイメージの回復が期待できます。

また、弁護士に依頼する場合と比較して、費用を抑えられる点も大きなメリットのひとつです。

特に削除が難しい投稿や掲示板などの対策を進めるうえで、逆SEOは実効性のある手段といえるでしょう。

ただし注意点として、こうした対策は荒らし行為そのものを完全に消すわけではないことを理解しておく必要があります。

根本的な解決には、併せて通報や運営元への申請、法的措置など多面的な対応を検討することが重要です。

荒らしをされたときにしてはいけないこと

攻撃的な投稿を目にすると感情的に反応したくなるかもしれませんが、その行動がかえって状況を悪化させる場合があります。

ここでは荒らし被害を受けた際に慎むべき三つの行動を挙げ、その背景に潜む危険を簡潔に示します。

適切な対処を心掛けて、さらなるトラブルの拡大を防ぎましょう。

荒らしにしてはいけないこと:荒らしに反応する

反論や感情的な返事をすると、相手の意図に沿った展開になりやすい傾向にあります。

その結果、投稿がますます過激化し、トラブルが長引くリスクが高まります。

たとえば、Aさんが自分のSNSアカウントに嫌がらせのコメントを見つけた場合で考えてみましょう。

内容は「お前の投稿はつまらない」「消えてしまえ」など、かなり攻撃的な文面だったので、思わず頭に血が上ったAさんは、そのコメントに対して即座に反論を始めました。

しかし、Aさんが返すほどに相手の言葉遣いはエスカレート。

時間が経つにつれ、新たに同調するユーザーまで現れて、まるで小さな火種が炎上へと変わるようにコメント欄は荒れ始めました。

このように下手に反応すると相手が勢いづき、状況がさらに悪化します。

書かれている内容が腹立たしくても、一呼吸おいて冷静になることが大切です。

冷静にやり過ごす姿勢を保ちましょう。

荒らしにしてはいけないこと:荒らしと直接対話を試みる

「論理的に話せば分かってもらえるだろう」と考える人もいますが、荒らしはそもそも建設的な議論を求めていない傾向があります。

主張が通らないと分かると、さらに暴言を重ねる可能性があります。

下手に関わり合いを深めるよりも、適切な報告や通報を行う方が安全です。

たとえばBさんのオンラインコミュニティで誹謗的なコメントを書かれ、相手を説得しようと丁寧な言葉で直接コンタクトを取ったと仮定しましょう。

ところが、やり取りを始めた途端、相手はさらに嫌味な言葉を増やして猛反発。

Bさんがいくら真面目に説明しても、相手は一向に聞き入れず、徐々に攻撃的な口調へとシフトしていきました。

このように対話のつもりが相手に燃料を与える形になると、周囲のユーザーも巻き込んだトラブルに発展しやすくなります。

状況によっては第三者(運営や弁護士)を介在させることが得策です。

荒らしにしてはいけないこと:荒らしに対抗して個人情報を晒す

「やられたらやり返す」という発想で、相手の個人情報を逆に拡散する行為は非常に危険です。

特定された個人情報を無断で公開することは法的問題に発展する可能性も高く、被害が加速する原因になります。

結果として自分自身が加害者になり、取り返しのつかない事態へ陥る恐れがあります。

想定される法律違反の例は以下の通りです。

| プライバシー侵害 | 個人情報保護法に基づき、本人の同意なしに住所や電話番号などを晒すと違反になる場合あり |

| 名誉毀損 (めいよきそん) | 刑法や民法で定められており、公然と他人の社会的評価を低下させる行為が対象 |

| 侮辱罪 (ぶじょくざい) | 侮蔑的な言葉で相手を中傷したり、恥をかかせる意図がある場合に適用される可能性あり |

| 民事上の 損害賠償責任 | 不法行為として慰謝料や損害賠償が請求されることも考えられる |

こうしたリスクを回避するためにも、個人情報を扱う際は必ず正当な手続きを踏む必要があります。

自分自身が新たな加害者にならないためにも、落ち着いた行動を心がけましょう。

荒らしを未然に防ぐための対策

荒らしを未然に防ぐには、アクセス制限と認証機能の活用、明確なルールの設定、AI技術と人間の判断を組み合わせたモデレーション体制の導入が重要です。

以下では、それぞれの対策を紹介し、安心して使えるコミュニティづくりのポイントを解説します。

荒らしへの対応をいくつかの角度から行うことで、ユーザー同士のトラブルを減らし、気持ちよく交流できる環境を整えることができます。

アクセス制限と認証機能の活用

新規ユーザーが参加する際にメール認証を義務付けたり、投稿前に一定期間の閲覧制限を設けたりする方法があります。

こうした仕組みは、悪意のあるユーザーが複数のアカウントを乱立させる手間を増やし、荒らし行為を未然に抑制する効果があります。

さらに特定のキーワードを含む投稿を自動でブロックできるフィルタリングも導入しておくと、荒らし被害を軽減しやすくなります。

アクセス制限は敷居が高くなる反面、コミュニティの安全性を高める重要な施策です。

状況に応じて設定をカスタマイズし、利用者の利便性とのバランスを図ることが大切です。

明確なルールの設定

事前に禁止行為をリスト化し、違反があった場合のペナルティや対応方針を公開しておくと、抑止力を高められます。

たとえば、ゲーム運営会社の場合、以下のような行為を禁止事項として提示できます。

- 公序良俗に反するチャット内容(例:差別的発言や露骨な暴言)

- 同一内容の連続投稿(スパム行為)

- 他ユーザーへの執拗なつきまとい(ハラスメント行為)

こうした行為に対しては「一定期間のアカウント停止」や「永久的な利用停止」など、段階的なペナルティを明記するのが好ましいでしょう。

また、ユーザーが違反を認識しやすいよう、具体的な事例を示すのも有効な手段です。

曖昧なガイドラインだと利用者が「どこからがアウトなのか」を判断しにくくなり、ルールが形骸化する恐れがあります。

明文化したルールを新規ユーザーに周知徹底し、定期的にアップデートすることで、時代や環境に合わせた適切な対策が可能になります。

ルールを守れないユーザーには厳正に対処し、安全なコミュニティ運営を目指しましょう。

AI技術と人間の判断によるモデレーション体制の構築

荒らし対策では、AIの力と人の目をうまく組み合わせることが大切です。

AI(人工知能)は、大量のコメントや投稿を自動でチェックできるので、短時間で多くの情報を処理できます。

ただし、細かい言い回しや冗談、嫌味のような微妙な表現までは、AIだけでは正確に判断できないこともあります。

そこで必要になるのが、人間の判断です。人がAIのチェック結果を確認し、投稿の背景や文脈を踏まえて「本当に問題があるかどうか」を見極めます。

実際にFacebookやYouTubeなどでは、AIが不適切な投稿を自動で検出し、最終的には専門スタッフが対応を決めるという仕組みを導入しています。

参照:総務省

この体制によって、スピードと正確さの両方を実現しているのです。

AIと人、それぞれの強みを活かすことで、荒らしや誹謗中傷の早期発見と適切な対応が可能になります。

すべてをAI任せにせず、人の判断も取り入れることが、安心して使えるネット環境づくりにつながります。

荒らしの被害に遭った場合の立て直し方

荒らしの被害に遭うと、利用者離れや信頼の低下など、コミュニティやブランドに大きな影響を与えることがあります。

こうした状況に陥った場合でも、適切な対応をとることで立て直しは可能です。

ここでは、被害後に実施すべき具体的な対処法や、再発防止に向けた取り組みを紹介します。

冷静に対応し、長期的な信頼回復につなげましょう。

状況の把握と関係者への丁寧な説明

荒らしの被害を受けた際には、まず被害状況を正確に把握し、その上で関係者に対して丁寧な説明を行うことが重要です。

ネット上のトラブルは情報の拡散が早く、誤解や憶測が独り歩きしやすい傾向があります。

特にSNSでは、企業の不透明な対応がさらなる炎上を招くケースも多いため、早い段階での情報共有と明確な説明が重要です。

被害の全容を冷静に把握し、関係者にわかりやすく説明する姿勢は、信頼を維持・回復するうえで不可欠です。

対応を誤ると被害が拡大する恐れもあるため、正確な情報整理と誠実な対応が求められます。

コミュニティルールの再整備と周知徹底

荒らし被害をきっかけに、コミュニティルールを再整備して周知徹底することは非常に重要です。

明確な禁止事項やペナルティを示し、早期に対処できる体制を整えましょう。

例えば、あるオンラインフォーラムで特定ユーザーが差別的な発言を繰り返していた場合で考えてみましょう。

管理者がルールを見直し、禁止行為やペナルティを明記したうえで、違反者のアカウントを即時凍結できる仕組みを導入すれば、荒らし行為を抑え、安心して書き込める環境を整えることが可能です。

また、運営からの明確な説明や、利用者の声を取り入れた柔軟なルール調整も、信頼維持に役立ちます。

継続的なモニタリングと迅速な対応を徹底することが、安全で健全なコミュニティを維持するカギとなります。

ポジティブな交流を促進するイベントの開催

荒らし対策にばかり注力すると、監視的な空気が強くなり、コミュニティ全体が窮屈で無機質な印象になってしまうことがあります。

そこで重要なのが「健全な交流を育てる環境づくり」です。

利用者同士が気持ちよく関われるよう、ポジティブな雰囲気を生み出すオンラインイベントやキャンペーンを積極的に開催しましょう。

オンラインイベントやキャンペーンの具体例は以下の通りです。

- ユーザー参加型のイラスト・スクリーンショットコンテスト

- テーマを決めた雑談会や、初心者歓迎の質問コーナー

- モデレーターと話せる「お悩み相談室」的なライブ配信

このような取り組みによって、ユーザー同士のつながりが深まり、自然と秩序を守る空気が育ちます。

信頼関係のあるコミュニティでは、荒らしに対して迅速に通報・注意を促す自浄作用も働きやすくなり、結果として健全な運営に大きく寄与します。

荒らし対策まとめ

荒らし被害は、個人のメンタル面や企業のブランド力に大きなダメージを与える深刻な問題です。

しかし、早期の対策や専門家との連携を図ることで、そのリスクを大幅に低減できます。

本記事で紹介した「無視・ブロック」などの基本的な対応から、法的措置や専門業者の活用、コミュニティ運営体制の見直しまで、実行可能な対策は多岐にわたります。

特にブランドイメージや利用者との信頼関係を守るためには、継続的な監視と迅速な対応が欠かせません。

もし具体的な荒らし被害にお悩みであったり、より確実な対策を検討されている場合は、ぜひお気軽に当社へお問い合わせください。

長年の実績と専門知識を持つスタッフが最適なプランをご提案し、安心できるオンライン環境づくりを全力でサポートいたします。

#荒らし 対策

逆SEO対策

逆SEO対策 サジェスト対策

サジェスト対策 SEO対策

SEO対策 MEO対策

MEO対策 ホームページ制作

ホームページ制作

アクシアカンパニーの

企業リスク対策で売上・採用・ブランディングを守ります。

弊社は逆SEO・サジェスト共に高い成果率を誇ります。お客様の課題を明確にし早期解決致します。

事前調査&お見積り